Von Paul Reimer.

Oberleutnant im Badischen Fuß-Artillerie-Regiment No. 14.

(Schluss.)

4. Die Kolbenverschlüsse.

Als Kolbenverschluss sei hier ganz allgemein jeder Verschluss verstanden, bei dem ein die Seele verschließender Körper in Richtung der Seelenachse eingeführt und durch ein senkrecht zu dieser angeordnetes Sperrstück festgehalten wird. Hierbei kann das Sperrstück in einer Durchbrechung des Rohres liegen oder auch hinter der Bodenfläche in einem besonderen Rahmen etc. angebracht sein. Die Zahl der Verschlüsse, die sich auf dieses einfache Prinzip zurückführen lassen, ist unendlich groß, wenn sie auch auf den ersten Blick nicht in diese Klasse zu gehören scheinen.

Eine ganze Anzahl das vorliegende Prinzip klar veranschaulichende Hinterlader besitzt das Berliner Zeughaus, von denen einer in Fig. 11 dargestellt ist. Es ist eine 74 Kugel lange, eiserne Bockbüchse von 3 cm Kaliber. Der schwach konische Kolben sitzt an einer runden Scheibe, die gleichzeitig das sehr hohe Visier trägt und wohl ebenfalls, wie bei dem in Fig. 7 dargestellten Geschütz, eine Liderungsplatte aus Leder etc. gegen den Boden zu drücken hatte. Der Kolben hat eine senkrechte, rechteckige Durchbrechung, durch welche ein durch das Bodenstück des Rohres gehender Keil greift und den Kolben festhält, bzw. die runde Platte gegen den Boden presst.

Etwas anders muss der leider fehlende Verschluss eines bayerischen Bronzerohres gewesen sein, das Fig. 12 wiedergibt. Hier ist die konische Ausdrehung für den Kolben wesentlich weiter als die Seele und endigt vorne in einem scharfen Absatz, der vielleicht zur Aufnahme eines lidernden Wergpolsters oder dergleichen gedient haben mag, auch ist der Keil wesentlich stärker gewesen und nur sehr schwach verjüngt.

Bekannt ist ferner das aus Braunschweig stammende riesige, schmiedeeiserne Rohr, der «wilde Mann», vom Jahre 1586, auch dieses besitzt ein waagerechtes Keilloch. Leider hat das hintere Ende des Rohres lange Jahre in der Erde gesteckt und ist vom Rost arg mitgenommen, sodass Einzelheiten der Verschlusskonstruktion nicht mehr erkennbar sind. Da jedoch die Keillochflächen parallel sind, so ist anzunehmen, dass hier zwei gegeneinander verschiebbare Keile benutzt wurden, um den fast in seiner ganzen Stärke durchbrochenen Kolben festzuhalten. Bei diesem Rohr, das eine Seelenlänge von 5,53 m hat bei 15,8 cm Kaliber, war die Hinterladung geradezu notwendig, da das Laden so langer Rohre von der Mündung aus recht schwierig war.

Diese Art der Hinterladung konnte nun unendlich variiert werden. Häufig machte man z. B. nur das vordere Ende des Kolbens konisch und presste es zur Erzielung einer besseren Liderung gegen einen entsprechenden Übergangskonus oder aber man machte den Keil sehr breit und steckte den Kolben, der hinter dem Kopf mit einer Nute versehen war, hindurch, während die Durchbohrung des Keils eine entsprechende schmälere Verlängerung hatte, wie bei einer Knopfgabel. Man brauchte alsdann zum Schließen und Öffnen den Keil nur um wenige Zentimeter zu verschieben usw.

Noch weit mannigfaltiger waren die Konstruktionen, bei denen der Kolben hinter dem Boden festgehalten wurde. So ließ man z. B. einen aufklappbaren Überwurf hinter einen Bund des Kolbens greifen oder man versah das Bodenloch mit einer konischen Erweiterung und presste, wie bei einer Abart des Schraubverschlusses, nur das konische Ende des Kolbens hinein. Solms bringt einen Hinterlader,1 der zu denjenigen mit Kolbenverschluss gerechnet werden muss, obwohl der Kolben zu einer Türklappe, die sich um ein unter dem Bodenstück angebrachtes Scharnier dreht, zusammengeschrumpft ist. Die große Zahl derartiger Konstruktionen ist wohl weniger auf das Bestreben, etwas Besseres zu erfinden, zurückzuführen, als auf die Sucht der einzelnen Büchsenmeister, durch Erfindung von etwas ganz Außerordentlichem, noch nie dagewesenem für sich Reklame zu machen, eine Sucht, die ja auch zu den abenteuerlichen Geschützformen, den verschiedenen Orgelgeschützen etc. geführt hat, die heute in den Sammlungen angestaunt werden.

1 Auch bei Essenwein, Quellen etc. S. A. CXXXII.

5. Die Fallblockverschlüsse.

Eine geradezu elegant zu nennende Lösung der Verschlussfrage stellen die älteren Fallblockverschlüsse dar, die wegen ihrer verblüffend einfachen, zum «Geschwindschießen» ganz besonders geeigneten Art der Bedienung in neuester Zeit als Grusonscher Schnellfeuerverschluss die Reihe der modernen Schnellfeuerverschlüsse eröffneten.

Das Berliner Zeughaus hat mehrere derartige Rohre, von denen Fig. 13 eines wiedergibt. Es ist ebenfalls eine lange eiserne Bockbüchse von 3,1 cm Kaliber. In einer rechteckigen, überall gleich weiten, senkrechten Durchbrechung des Bodenstücks lässt sich ein genau passender Fallblock mit Hilfe eines Zahngetriebes, das in einem Kästchen unterhalb des Bodenstücks untergebracht ist, heben und senken. Eine Kurbelumdrehung genügt, den Verschluss zu schließen und zu öffnen. Zugleich enthält der Fallblock das schräg geführte Zündloch und die Pfanne, welche durch einen Deckel mit Schnappfeder geschützt wird. Dieser Verschluss ist mit ganz unwesentlichen Abweichungen an mehreren Rohren vorhanden.

Auf gleichem Prinzip beruhend, aber mit anderem Bewegungsmechanismus ist der Verschluss einer prächtigen französischen Bockbüchse vom Jahre 1619. Sie hat 3 cm Kaliber und ist 76 Kugeln lang, die Einrichtung ihres Verschlusses ist aus Fig. 14 ersichtlich. Der wie bei dem vorigen Beispiel angeordnete Fallblock wird durch einen in einem Begrenzungsbügel laufenden, einarmigen Hebel mit Handgriff bewegt, der in der Schlussstellung durch einen federnden, in das Bodenloch greifenden Sperrhaken der achteckigen Bodenplatte festgehalten wird. Der ganze Mechanismus stellt in der Sauberkeit der Ausführung ein Meisterstück der Büchsenmacherkunst dar, wie denn auch das ganze Rohr mit seiner wundervollen, geschmackvoll angeordneten Ausschmückung in Gold- und Silbertausia zu den schönsten Stücken der Geschützsammlung gehört.

Alle diese in den Klassen 2 bis 5 geschilderten Hinterladungssysteme haben die Verwendung von fertigen Patronen zur unbedingten Voraussetzung. Hier und da wird die Erfindung der Beutelkartuschen dem Schwedenkönig Gustav Adolph zugeschrieben, indessen bringt bereits Solms die Abbildung einer Beutelkartusche, wie sie noch heute gebräuchlich ist, und sagt dazu: «Mann macht ein Sack der in die Büchs gerecht, und sovil pulver heit als der Büchsen ladung gross ist, den thut man voll Pulver und bindt ihn vorn fest zu, solcher gefüllte säck hat man vil und fürt sie mit. Wann man die Büchs laden will, nimpt man ein sack, schneidt hinden ein creutz darinn und schiebt den in die Büchse, dann feit das Pulver hinden durch den schnidt herauss, und scheubt sich mit dem sack hinden an den boden, darnach die kugel darauff. Solches laden ist behend, und wann es regnet, ists auch fast gut und behelt das Pulver drucken.»

Dagegen trägt Solms den Bedürfnissen der Hinterladung Rechnung, indem er zu dem oben erwähnten Geschütz mit Kolbenverschluss hinzufügt: «Zum fünften ein klein büchs die man hinden hineinledt mit Karteschen das ist ein langer sack mit Pulver gefült, so vil und schwere der büchsen ladung ist. So scheupt man die kugeln erst hinein un den sack mit dem pulver hernach und schleust es dann hinden zu mit einem boden der unden anhenckt, und scheipt dann ein keil darvor, und sticht dann oben zu dem Zündloch ein durch den sack und zünd pulver hernach. So ist dann die büchs zum nechsten geladen und anzünden.»

Ob man bereits das Geschoss mit der Kartusche verband, steht dahin, ist aber, wenigstens bei den kleinen Kalibern sehr wahrscheinlich. — Was die alten Hinterlader schon äußerlich von den unsrigen unterschied, war das Fehlen eines besonderen Ladungsraumes, über den hinaus die Ladung heute nicht vorgeschoben werden kann. Die alten Rohre waren überall gleich weit, es konnte daher im Eifer des Gefechts die Ladung über das Zündloch hinaus vorgeschoben werden und der Schuss versagte. Diese Gefahr fällt bei den Kolbenverschlüssen im Allgemeinen fort, da die Ladung meist mit dem Kolben selbst vorgeschoben wurde, ein Umstand mehr, die Verbreitung dieser Verschlussart zu fördern.

Bei Besprechung eines im Germanischen Museum befindlichen Hinterladers mit Fallblockverschluss führt Essenwein als besonderen Vorteil an, dass der Fallblock bei seiner Aufwärtsbewegung zugleich den Boden der Patrone abschnitt, sodass sich die Pfanne von selbst mit Pulver füllte. Dem ist doch aber entgegenzuhalten, dass sich dabei ganz erhebliche Klemmungen eingestellt haben würden, da die Wirkung hier ganz anders ist, als bei einer Schere.

Außer den im Vorstehenden besprochenen Verschlusssystemen gibt es noch eine ganze Reihe einzelner Konstruktionen, die sich in den genannten Gruppen absolut nicht unterbringen lassen. Wohin soll man z. B. einen Verschluss tun, der aus einem gut eingepassten, in Richtung der Seelenachse kaliberweit durchbohrten Querzylinder besteht, durch dessen Drehung um 90° die Seele bald offen, bald verschlossen ist? Es sei daher nur noch eine Art betrachtet, die allerdings auch in den verschiedensten Ausführungen vorkommt, aber wenigstens das gemein hat, dass das eingangs besprochene Kammersystem wieder Verwendung findet, allerdings nicht aus ballistischer Notwendigkeit.

6. Verschlüsse unter Verwendung einer Kammer.

Wie bei den ältesten Hinterladern, so ging man auch hier von einer Abtrennung des hinteren Rohrendes aus, um dieses kurze Stück bequem und schnell laden zu können, ohne das Rohr dabei aus der Richtung zu bringen. Was diese Kammergeschütze jedoch wesentlich von den alten unterscheidet, ist der Umstand, dass sich jetzt die Kammern nicht herausnehmen, sondern nur in eine solche Stellung bringen lassen, dass sie gerade geladen werden können. Ohne Ausnahme sind sie auch mit dem Rohr von gleichem Kaliber.

Das Berliner Zeughaus weist zwei solcher Rohre verschiedener Konstruktion auf, von denen das eine in Fig. 15 dargestellt ist. Es ist eine doppelläufige Wallbüchse vom Jahre 1696, bei 2,5 cm Kaliber mit Kammer 83 Kugeln lang. Der hintere Teil des Laufes ist hier mit einem rechteckigen, an den Schmalseiten geschweiften Durchbruch versehen, in den eine Kammer, das hintere Laufende, gut hineinpasst. Die Arbeit ist hier so ausgezeichnet, dass man, da die Griffschraube verloren gegangen ist, auf den ersten Blick gar nicht einen Hinterlader vor sich zu haben glaubt. Da das hintere massive Ende des Rohres den Rückstoß aufnimmt, so ist der mit der Kammer fest verbundene Drehzapfen verhältnismäßig dünn. Diese Wallbüchse trug ehemals ein zwischen beide Läufe gelegtes Zündschloss, das Zündloch ist daher seitwärts aus der Kammer durch den Drehzapfen geführt. Um ein Hochspringen der Kammern beim Schuss zu verhindern, tragen dieselben an der Unterseite eine starke Öse für einen gemeinschaftlichen Vorstecker. Es ist leicht zu erkennen, dass diese Konstruktion ein sehr lebhaftes Feuer gestattete.

Das andere Rohr dieser Art zeigt Fig. 16. Es stellt sich als die Adaption eines ehemaligen Vorderladers oder Hinterladers mit Schraubenverschluss aus dem 16. Jahrhundert dar, die Bodenschraube ist mit einer Bleidichtung unlösbar festgezogen. Das Rohr hat 5,5 cm Kaliber, die Seele ist mit der Kammer 30 Kugeln lang. Offenbar hat man das Rohr durchgeschnitten und um beide Teile einen sehr plumpen Eisenkörper so gut herumgeschmiedet, dass auf den Stirnflächen der Beginn des ehemaligen Rohres nicht zu erkennen ist. Durch ein äußerst starkes Scharnier sind beide Teile verbunden, ein schwerer Haken mit Sperrfeder hält den Verschluss in der Schlussstellung. Das ehemalige, senkrechte Zündloch ist geschlossen, das neue befindet sich rechts waagerecht, mehrere Schraublöcher deuten darauf hin, dass hier ein Zündschloss gesessen hat. Beachtenswert ist hier die Art, wie eine Lösung der Liderungsfrage versucht ist: in eine Kreisnute des Rohres, die offenbar ein Dichtungsmittel aufnahm, tritt ein entsprechender Ansatz der Kammer ein. Abgesehen davon, dass die ganze Konstruktion hier überaus schwerfällig ist, muss die Idee als solche Anerkennung finden. Das Berliner Zeughaus besitzt noch ein auf ganz gleiche Weise aptiertes Rohr von 3,5 cm Kaliber.

Lediglich erwähnt sei noch eine unserem heutigen Revolver völlig entsprechende Konstruktion, von der sich ein Exemplar im Germanischen Museum,1 ein anderes in Venedig befindet, während die dem Berliner Zeughaus gehörigen Waffen dieser Art Handfeuerwaffen sind. Hier sind eine Anzahl Kammern um eine gemeinschaftliche Achse angeordnet und drehbar hinter dem Rohr befestigt. Ein über jedem Zündloch befindlicher, gut schließender Schieber hielt das Pulver auf der Pfanne fest, sodass immer die oberste Kammer abgefeuert werden konnte.

Man sieht, an Vielseitigkeit lässt der ältere Hinterlader nichts zu wünschen übrig. Es dürfte kaum eine mechanische Möglichkeit geben, ein Rohr mit einem beweglichen Verschluss zu versehen, die hier nicht bereits Verwertung gefunden hätte. Unter den unzähligen verschiedenartigen Konstruktionen befinden sich gewiss viele, die glänzend Zeugnis von dem Scharfsinn und dem technischen Können der alten Büchsenmeister ablegen. So ist die Herstellung des in Fig. 15 abgebildeten Verschlusses in der erwähnten vorzüglichen Ausführung ohne Benutzung einer Fräsmaschine eine sehr anerkennenswerte Leistung.

1 Essenwein, Quellen etc. S. A. CLI.

Indessen musste sich die Hinterladung ebenfalls aus technischen Gründen auf sehr kleine Kaliber beschränken, um die zu lidernde Linie möglichst kurz zu halten. Der «wilde Mann», der weitaus größte, bekannte Hinterlader der älteren Zeit, hat niemals einen Schuss getan, denn das Zündloch ist gar nicht einmal durchgebohrt. Es war selbst bei sauberster Arbeit der Verschlüsse nicht möglich, dieselben auf die Dauer vor Verschmierung durch Pulverschleim zu schützen, so lange die Pulvergase durch ihren Druck die lidernden Flächen voneinander zu trennen suchten. Erst der neuesten Zeit blieb es vorbehalten, unter Einschaltung eines beweglichen Liderungsmittels den gasdichten Abschluss durch den Druck der Pulvergase selbst herbeiführen zu lassen und so dem Hinterlader die Lebensfähigkeit zu sichern.

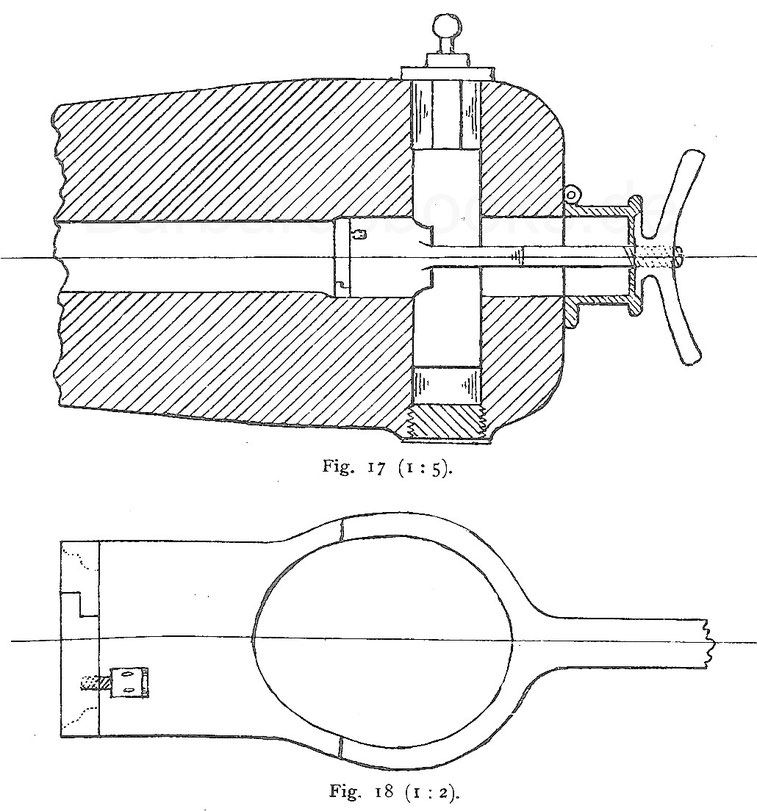

Der erste brauchbare Verschluss dieser Art stammt von Wahrendorf, das betreffende glatte Versuchsrohr vom Jahre 1843 wird zum Andenken im Berliner Zeughaus aufbewahrt. Da dasselbe nicht allgemein bekannt sein dürfte, so sei hier in Fig. 17 ein waagerechter Längsschnitt unter Bloßlegung der Verschlussteile wiedergegeben. Der Verschluss ist ein Kolbenverschluss einfachster Art, der aber der leichteren Bedienung wegen statt des Querkeiles einen Zylinder zeigt, gegen den der Kolben durch eine rückwärts angebrachte Mutter festgezogen wird. Die Liderung wird durch einen offenen, federnden Ring aus Stahl von eigentümlichem Querschnitt hergestellt, der durch drei Schrauben lose mit dem Kolben verbunden ist und dessen Enden ähnlich wie bei den Dichtungsringen der Dampfkolben übereinander greifen, wie aus Fig. 18, der Seitenansicht des Kolbens, ersichtlich. Dieser Konstruktion schloss sich der Kolbenverschluss der durch Allerhöchste Kabinettsorder vom 7. Mai 1859 in Preußen zur Einführung gelangten gezogenen Gussstahlgeschütze in der Hauptsache an, der stählerne Liderungsring wurde aber durch den Pressspanboden ersetzt. Es war ein sehr brauchbarer Verschluss, der selbst die unsachgemäßeste Behandlung ohne Schaden vertrug, indessen musste er dem Keilverschluss weichen, da er die höheren Gasdrücke nicht aushielt.

Zum Schluss sei unter Abschweifung von dem eigentlichen Thema noch eine Betrachtung angefügt, die sich bei den Fig. 8 und 16 aufdrängt. Beide Rohre sind gezogen, und zwar mit halbrunden Zügen, das erstere mit Rechts-, das letztere mit Linksdrall, bei beiden reichen die Züge bis zum Stoßboden, schließen also die Verwendung der Pressionsführung völlig aus. Die Züge des ersteren Rohres sind fast ebenso sauber gearbeitet, wie bei unseren heutigen Waffen und setzen die Verwendung ausgezeichneter maschineller Einrichtungen zu ihrer Herstellung geradezu voraus. Schon dieser Umstand lässt darauf schließen, dass der Gebrauch mit Drall gezogener Geschütze damals durchaus nichts Ungewöhnliches und ihre Verwendung zum Schießen von Langgeschossen bekannt war. In der Tat führt die «Bichsenmeistery» des Friedrich Meyer (1594) bereits eine Anzahl mit Drall gezogener Geschütze an, welche Spitzgeschosse mit Warzenansätzen, ähnlich wie bei den früheren französischen Granaten, verfeuern. Und trotz alledem standen die alten Artilleristen noch immer weit hinter uns zurück, denn sie kannten ein System nicht, das die Hinterladung erst zu einer unumgänglichen Einrichtung werden ließ — die Pressionsführung.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 2. Dresden, 1900-1902.