Archäologen haben versucht, die Bedeutung der liegenden Figuren – manche in voller Montur, andere ohne Kleidung – zu ergründen, die auf den Gräbern von Christen aufgestellt wurden. Sie glauben,

dass dieser Brauch lediglich eine instinktive Rückkehr zu den Bräuchen der alten Etrusker ist, die den Leichnam des Verstorbenen auf dem Grabmal entweder gebeugt oder in sitzender Position,

ausgestreckt oder auf die Ellbogen gestützt darstellten, je nachdem, wie er ins Grab gelegt worden war. Die frühen Grabbildhauer, ebenso ungeschickt wie unwissend, kopierten lediglich ein

bestimmtes, ihnen vorgelegtes Modell und schufen lediglich eine unvollkommene und grob ausgeführte Figur, die kaum an ein Flachrelief heranreichte. Im Laufe der Zeit wurde die Statue präziser

definiert und entstand unter Ludwig VII. vollständig im Hochrelief. Die Mönche der Abtei St. Germain des Prés taten für ihren Wohltäter, König Childebert, was Suger für die berühmten Toten getan

hatte, die mehrere Jahrhunderte lang in der Basilika von St. Denis begraben lagen, und errichteten ein Kenotaph mit einer lebensechten Figur des Monarchen. Der Künstler höhlte den oberen Teil des

Grabes in Form eines Beckens aus, um die Gesichtszüge hervorzuheben. Der König ist dargestellt, wie er in der einen Hand ein Modell der von ihm gegründeten kleinen Kirche und in der anderen sein

Zepter hält.

Mit dem Aufkommen der Gotik gegen Mitte des 12. Jahrhunderts wurden die Gräber mit gewölbten Bögen in Form von Viertelfolien verziert, die später als Rahmen für die Flachreliefs dienten. Im

Spitzbogen eines dieser Gräber ist ein trauernder Mönch dargestellt, einer von denen, die für die Bestattungszeremonien angeheuert wurden. Die auf dem Tisch liegende Figur wurde „Gisant“ genannt, wie alte Rechnungsbücher beweisen, in denen folgender Eintrag steht: „So

viel zu einer gewissen Person, die die Figur eines Gisants geschnitzt hat.“ Die im Wesentlichen französische Kunst der Begräbnisarchitektur und -bildhauerei erreichte ihren Höhepunkt im 15.

Jahrhundert, und nichts kann vollkommener oder schöner sein als die Gräber der Herzöge von Burgund in Dijon und der Herzöge von Berri in Bourges.

Nach dem 13. Jahrhundert wurden ein oder zwei Löwen oder ein Hund zu Füßen des Gisants niedergelegt; und die Kriegsballaden berichten, dass diese symbolischen Tiere Cagnets oder Cagnons genannt

wurden – der Löwe als Sinnbild der Stärke und der Hund als Sinnbild der Treue (léauté).

Das Grab einer angesehenen oder wohlhabenden Persönlichkeit war oft mit Nebenfiguren geschmückt, die in Marmor oder Stein als Relief gemeißelt waren – manchmal die Jungfrau Maria, ein Heiliger

oder eine Szene aus dem Alten oder Neuen Testament; auf der einen Seite die Personifizierung der Tugenden, auf der anderen Trauernde oder vielleicht die Familie des Verstorbenen. So finden sich

geschnitzte Figuren der Prinzen und Prinzessinnen des zweiten Hauses Burgund rund um das Grab Philipps von Marle in Lille; auf dem Grab Philipps des Kühnen in Narbonne war eine Trauerzeremonie

dargestellt.

Im 14. Jahrhundert krönten die Bildhauer das Grab mit einem Bett, auf dem die Figur des Verstorbenen gemeißelt war, und einer Art steinernem Podium oder Baldachin. Zwei Engel mit ausgebreiteten

Flügeln hielten einen ausgebreiteten Schleier, auf dem sie eine kleine nackte Figur hochhielten, die aufrecht stand und die Seele des Verstorbenen darstellen sollte. Auf anderen Denkmälern trugen

die Engel ein Weihrauchfass, mit dem sie Weihrauch auf die Seele des Verstorbenen streuten, wie in Neuilly-sur-Marne auf dem Grab des berühmten Predigers Foulques, der um das Jahr 1200 starb. Auf

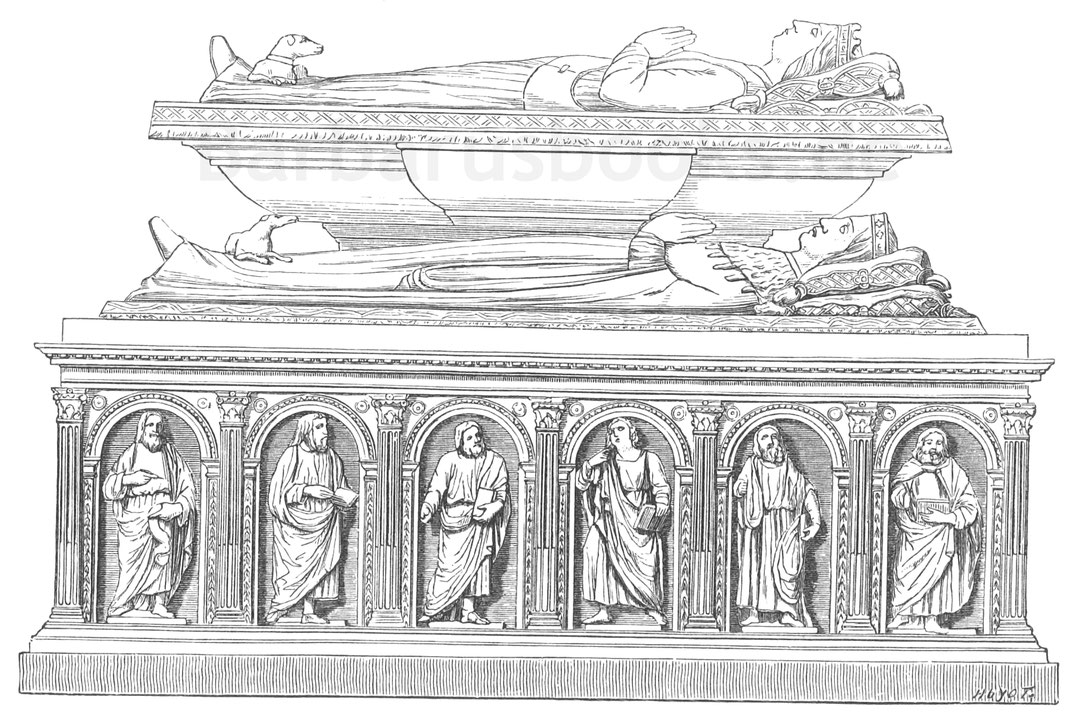

anderen Bildern werden die Engel dargestellt, wie sie Helm und Schild des Verstorbenen halten, seine Schleppe tragen oder ihm auf ihren Knien ein offenes Gebetbuch darbieten. Das Grabmal von

Philipp Pot (Abb. 358), ehemals in der Abteikirche der Zisterzienser, wurde von acht Statuen trauernder Frauen getragen. Einige der auf den Gräbern aufgestellten Statuen waren aus hartem

Kalkstein statt aus Marmor gehauen; die von Karl VII. und seiner Gemahlin waren aus Alabaster. In vielen Fällen bestanden nur Hände und Kopf aus Alabaster oder Marmor, der Rest des Körpers aus

Stein. Das Grabmal des 1432 verstorbenen Sire de Barbazan bestand vollständig aus Bronze; das Grabmal Karls VIII. in Saint-Denis, erbaut aus kostbarstem Marmor, enthielt die bronzene Statue

dieses Prinzen, flankiert von vier Engeln, jeder mit dem königlichen Schild.

Abb. 358. – Grab von Philip Pot, Großseneschall von Burgund, gestorben 1494; früher in der Abtei von Cîteaux, heute im Museum von Dijon. Der Ritter liegt auf einem Grabstein, der von acht Trauernden getragen wird, von denen jeder einen Schild seiner Familienverbände am Arm trägt.

Von dieser Periode an musste die französische Kunst der italienischen Kunst weichen, die Karl VIII. als Trophäe von seinem Feldzug nach Neapel mitgebracht hatte und die schließlich in Frankreich

Fuß fasste und sich mit all der Pracht der Renaissance bis zum Ende des 16. Jahrhunderts ausbreitete. Ausländische Künstler begannen, sich in der Gestaltung von Grabmalen hervorzutun. Franz I.,

der von den Monumenten dieser Art in Florenz, Rom und Mailand bewundert worden war, beschloss, einige ebenso bemerkenswerte in seinem eigenen Königreich zu errichten. Das Grabmal Ludwigs XII.,

das Meisterwerk eines florentinischen Künstlers, diente als Typ und Modell für die Grabmale Franz I. und Heinrichs II., die von den französischen Künstlern Pierre Bontemps und Germain Pilon unter

der Aufsicht von Philibert de Lorme mit noch größerer Pracht vollendet wurden. Diese Grabdenkmäler sind die wunderbarsten von allen, die die französische, die italienische Kunst nachahmte,

geschaffen hat (Abb. 361).

Abb. 359. – Der enthauptete Ritter hält seinen fleischlosen Kopf in den Händen. – Eine Büste im Namur Museum aus dem Jahr 1562 mit der Inschrift: „Ein Tag wird kommen, an dem meine Rechnung beglichen wird“ („Une heure viendra qui tout paiera“). Dieser finstere Racheschrei richtete zweifellos die Witwe oder die Familie des Opfers an seinen Mörder.

Nachdem wir die verschiedenen Arten von Grabdenkmälern, die im Mittelalter und in der Renaissance üblich waren, betrachtet haben, können wir nun bestimmte zusätzliche Kunstwerke betrachten.

Einige davon sind uns nur aus schriftlichen Quellen bekannt; diese sind jedoch zu detailliert, um Zweifel an ihrer Existenz zuzulassen. Dies sind die Deckel (coopertoria, coopercula), unter denen

die oft schlichten und bescheidenen Gräber von Märtyrern und Heiligen in alten Kirchen verborgen waren. Diese Deckel waren oft mit reich ziselierten und mit Edelsteinen verzierten Metallplatten

ausgekleidet. Leider ist heute keines davon mehr erhalten, und nur von den alten Chronisten erfahren wir von den Wunderwerken der Kunst, die der heilige Eloi während der Herrschaft Dagoberts

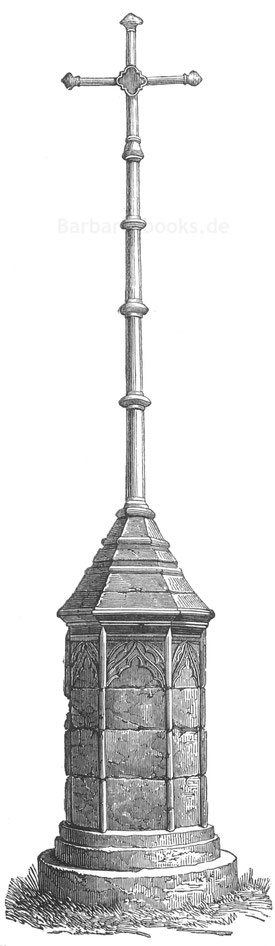

schuf. In dieser Zeit wurden Gräber von einem Ziborium, einer kleinen Kuppel, überragt. Dieses wurde aus geschnitztem Holz und manchmal, insbesondere im 14. Jahrhundert, aus Stein gefertigt. So

war das Grab Margaretes von Flandern, der Tochter Philipps des Langen, mit freiliegenden gotischen Schnitzereien verziert. Meistens wurde ein kleines Gebäude mit sieben oder acht Säulen darüber

errichtet, und für dessen Ausschmückung wurden alle Mittel der Kunst eingesetzt. Zur Zeit der Rayonnante-Architektur bestanden diese leichten und eleganten Konstruktionen aus Bögen mit spitzen

Giebeln, die wiederum die Hauptstützen des gewölbten und überdachten Bauwerks verbanden. Bauwerke dieser Art sind noch heute in Südfrankreich über den Gräbern Innozenz VI. (Kathedrale von

Avignon) und Johannes XXII. (Bourg-de-Villeneuve) zu sehen. Die Gräber Karls VI. und Karls VII. in Saint-Denis waren sozusagen von ähnlichen Konstruktionen umschlossen. Nach einem bis in die

früheste Zeit zurückreichenden Brauch wurden die Gräber im Mittelalter oft in der Höhlung einer nach innen gewölbten Mauer platziert, um den Gläubigen weder im Weg zu sein noch die Feier des

Gottesdienstes zu stören.

Abb. 361. – Grab des heiligen Remigius, errichtet (1526–1530) in der ihm von Robert de Lenoncourt, Erzbischof von Reims, geweihten Kirche. Um das zerstörte Denkmal herum befanden sich Nischen mit Marmorstatuen der zwölf Pairs von Frankreich; rechts die weltlichen Pairs in königlichen Gewändern und mit Kronen auf dem Kopf, die die Insignien des Königshauses trugen; links die geistlichen Pairs mit den heiligen Symbolen.

Wir haben bereits erwähnt, dass, um eine Überfüllung der Kirchen mit Gräbern zu verhindern, Stein- oder Marmortafeln – manchmal aus bemaltem Holz – mit einem Epitaph und plastischen Ornamenten an

der Wand direkt über oder in der Nähe des Grabes angebracht wurden. Einige dieser Tafeln wurden auf zwei an der Wand befestigten Säulen montiert oder auf einer Säule platziert.

Bevor Grabstatuen in kniender Haltung dargestellt wurden, stellte der Bildhauer den Verstorbenen oft in betender Haltung dar, und diese Figur wurde auf einer Konsole in geringer Entfernung vom

Grab in der Kapelle der Familie oder Bruderschaft aufgestellt. Die so im Relief dargestellten Figuren trugen stets die Tracht und die Insignien ihres Berufsstandes, wie bestimmte Denkmäler aus

der Regierungszeit Karls V. belegen.

Abb. 362. – Mausoleum Philipps II., König von Spanien, nahe dem Hochaltar im Escurial. Diese Gruppe gigantischer Statuen aus vergoldeter Bronze stammt von Leoni. Der König kniet vor einem Betstuhl und ist in einen Mantel gehüllt, auf dem die Wappen seiner verschiedenen Staaten abgebildet sind. Neben ihm stehen seine drei Frauen – Elisabeth von Frankreich links, neben ihr Anna von Österreich und rechts Maria von Portugal. Hinter ihm steht sein Sohn Don Carlos. – „Iconografia Española“ von Carderera.

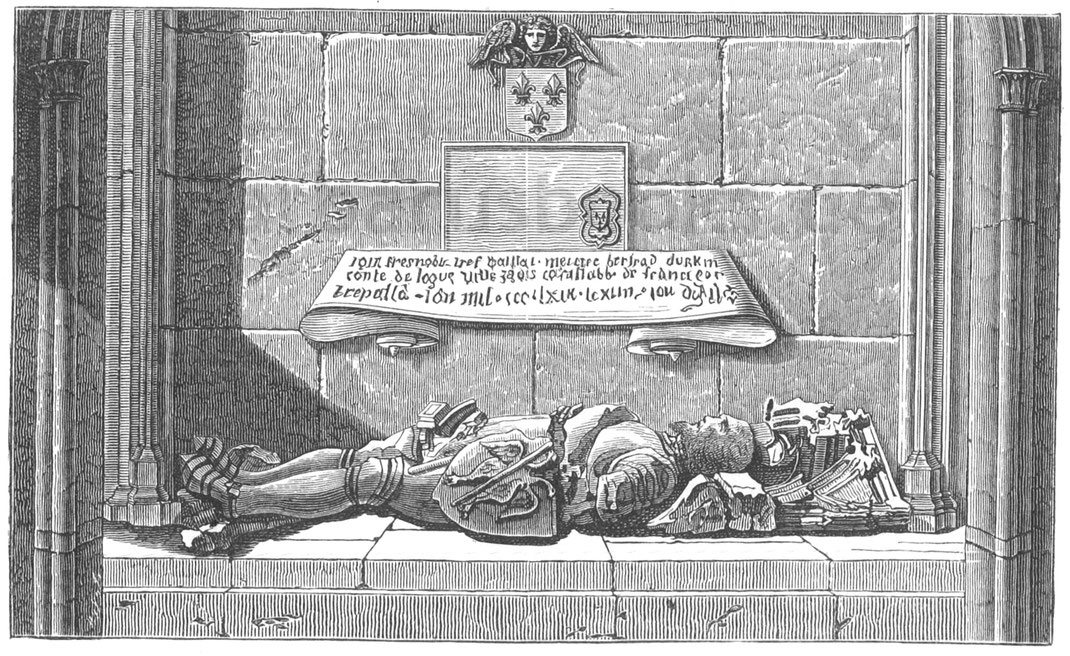

Die Flachgräber bestanden aus einer 1,98 m langen Platte aus hartem Gestein oder Marmor, die in den Boden oder das Pflaster über dem Sarg eingelassen war (Abb. 363). In die Platte war

ursprünglich das Kreuz gemeißelt, unabhängig vom Zustand des Bestatteten, mit einem Bischofsstab für einen Prälaten und einem Schwert für einen Ritter. Diese Objekte wurden mit beträchtlicher

Kunstfertigkeit nachgebildet, indem man sie aus dem Stein hieb und die Vertiefung mit rotem oder schwarzem Zement verputzte, wodurch ihre Umrisse deutlicher hervortraten. Im 12. Jahrhundert

wurden die Flachgräber mit einer ähnlich gravierten Einfassung um den Stein verziert, die eine Art Rundung bilden sollte, in die die Grabinschrift mit dem Namen des Verstorbenen und seinem

Todesdatum eingraviert wurde. Später, wie auch bei Hochgräbern, wurde das Bild des Verstorbenen darauf dargestellt. Dies war zur Zeit Ludwigs VII. so. Die Statuen wurden so angefertigt, dass sie

das Abbild des Verstorbenen in der standesgemäßen Kleidung darstellten, mit auf der Brust gekreuzten Händen. Später wurden Löwen und Hunde als Accessoires hinzugefügt – das Ganze wurde in den

Stein gehauen. Die Figur des Verstorbenen wurde oft mit architektonischen Elementen umgeben. Zuerst stellte man die Figur unter eine Kolonnade; später wurde ein sehr kompliziertes Gebäude

errichtet, mit der Statue des Verstorbenen aufrecht im Vordergrund (Abb. 364). Hände und Füße wurden oft in weißen oder schwarzen Marmor einzementiert. Es wurden auch flache Gräber aus Messing,

Silber oder Bronze verwendet, wobei das letztgenannte Metall im 13. Jahrhundert sehr in Mode war. Wir finden es beispielsweise im Grab von Ingerburga, der Frau von Philipp August, in St.

Jean-en-Ile bei Corbeil sowie in dem von Blanche, der Frau Ludwigs VIII., in Maubuisson; in der Kirche von Marguerite, der Frau des heiligen Ludwig, und in der Kirche von Blanche, ihrer Tochter,

in St. Denis. Auch Prinz Ludwig, der Sohn des heiligen Ludwig, ist in dieser Kirche begraben; sein Grab ist aus emailliertem Kupfer.

Abb. 363. – Flachgrab der Sibylle (Ehefrau von Guy de Lusignan, König von Jerusalem), die 1187 starb. In der Kirche von Namèche bei Namur. Die halb verwischte Inschrift lässt sich wie folgt übersetzen: „Hier liegt die rechtmäßige Erbin von Samson (einem Dorf bei Namur), die in direkter Linie vom König von Jerusalem abstammte. Lasst uns Gott um Trost für ihre Seele bitten.“

Viele Gräber waren weitaus prächtiger. Die von Ludwig VIII. und Ludwig IX. waren aus vergoldetem Silber und mit geschnitzten Figuren verziert. Alphonse de Brienne, Graf von Eu, besaß ein Grabmal

aus vergoldetem Kupfer, das mit Emaille verziert war. Wahrscheinlich etwa zur selben Zeit bedeckte das Kapitel der Abtei St. Germain des Prés (Paris) das alte Grabmal von Fredegonde mit Mosaiken

und Filigranarbeiten; denn trotz Mabillon und Montfaucon ist es schwer zu glauben, dass dieses Grabmal aus der Zeit ihres Todes am Ende des 6. Jahrhunderts stammt.

Im 15. Jahrhundert erlangten die Engländer, die damals einen beträchtlichen Teil Frankreichs beherrschten, diese Kupfer-, Silber- und Goldplatten in Besitz, um sie in Münzen umzugießen. Andere,

die der Plünderung entgingen, wurden während der Französischen Revolution eingeschmolzen, sodass wir in England und Belgien nach noch gut erhaltenen flachen Metallgräbern suchen müssen.

Dies sind die Hauptmerkmale von Grabdenkmälern im Mittelalter und bis in die Renaissance hinein. Diese Denkmäler, von denen viele noch erhalten sind, geben Aufschluss über die damaligen

Gebräuche. Wir müssen nun über die Friedhöfe oder öffentlichen Bestattungsstätten sprechen, in denen oberirdische Gräber gesetzlich erlaubt waren, sobald die Kirche ihre Autorität etabliert

hatte. Bestattungen in den Kirchen waren in der Tat ein besonderes Privileg der Reichen, die es sich dauerhaft leisten konnten. Das Vorhandensein dieser Gräber in Gebäuden, die für den

öffentlichen Gottesdienst bestimmt waren, entsprach zudem dem Wesen des Christentums, da bereits erwähnt wurde, den Leichnam eines Heiligen unter dem Altar zu bestatten.

Die frühe lateinische Kirche des zweiten und frühen dritten Jahrhunderts vollzog ihre Gottesdienste auf den Friedhöfen der Christen, d. h. in den Krypten und Katakomben. In Anlehnung an den

heidnischen Brauch, alte Steinbrüche in öffentliche Bestattungsstätten, sogenannte Hypogäen, umzuwandeln, suchten die Christen während der Verfolgung Zuflucht in stillgelegten Steinbrüchen vor

den Toren Roms. Dort feierten sie im Geheimen ihre Riten und begruben ihre Toten. Es handelt sich um die Katakomben, die eine regelrechte unterirdische Stadt bilden, deren Galerien, die ein

riesiges Labyrinth bilden, in der Nähe und in unmittelbarer Nähe der alten Straßen angelegt wurden, die von Rom in die umliegenden Gebiete führten. Die Nutzung dieser Katakomben als christliche

Begräbnisstätten datiert zweifellos auf das erste Jahrhundert des Christentums zurück. Die bekanntesten und berühmtesten sind jene, die sich unterhalb der Basilika St. Sebastian erstrecken und

Teil des sogenannten Calixtus-Friedhofs unterhalb der Via Appia sind. Seit dem 16. Jahrhundert, als diese Katakomben erstmals erforscht und gründlich untersucht wurden, wird dieser Gattungsname

allen Ausgrabungen gegeben, die zur Entdeckung christlicher Gräber führten. Jede Katakombe wurde nach dem Märtyrer benannt, den die Gläubigen während der Christenverfolgungen dort bestattet

hatten und dessen Reliquien unter Altären gefunden wurden, die hauptsächlich im 8. Jahrhundert errichtet und geschmückt wurden.

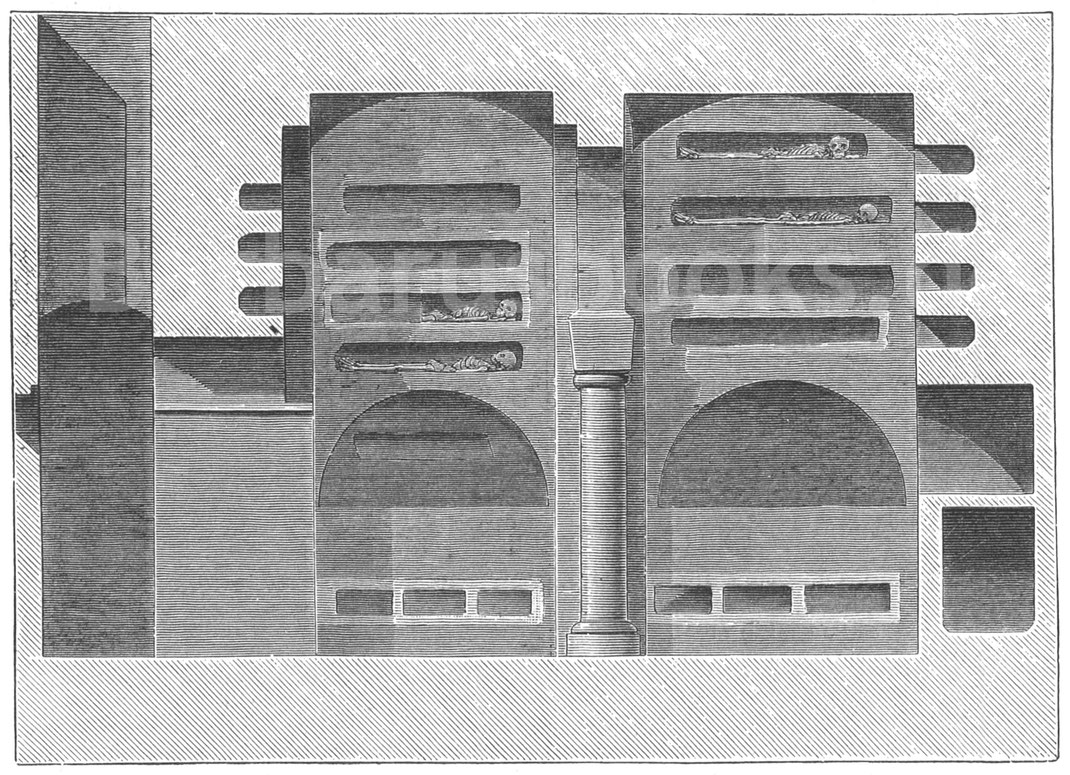

Die Katakomben bestehen aus sehr schmalen, unregelmäßig in den Stein gehauenen Galerien mit einer Breite von 97 cm bis 1,30 Metern. Diese meist sehr kurzen Galerien kreuzen sich so, dass sie ein

unentwirrbares Labyrinth aus Straßen und Kreuzungen bilden. Sie haben ein gewölbtes Dach, das hier und da von Mauerwerk gestützt wird. In Abständen befinden sich Kammern oder Cubicula (Abb. 365),

die von den Christen als Kapellen oder Oratorien ausgehöhlt wurden. Diese sind entweder viereckig oder rund, klein und oft mit Fresken aus verschiedenen Epochen des 1. bis 4. Jahrhunderts

verziert. Durch die hier und da eingebrachten Öffnungen und auch durch alte, etwa 300 Meter voneinander entfernte Schächte, die zum Abbau der Steinbrüche genutzt wurden, konnte jedoch nur wenig

Frischluft in diese Galerien eindringen. In den bleiernen Trennwänden waren die Gräber, von denen die meisten noch intakt sind, in Reihen übereinander angeordnet. Jedes Grab war eine der Länge

nach in die Seite der Galerie gehauene, etwa menschengroße Mulde, die mit einem großen Ziegelstein oder einer in Zement eingelassenen Stein- oder Marmorplatte verschlossen war. Fünf oder sechs

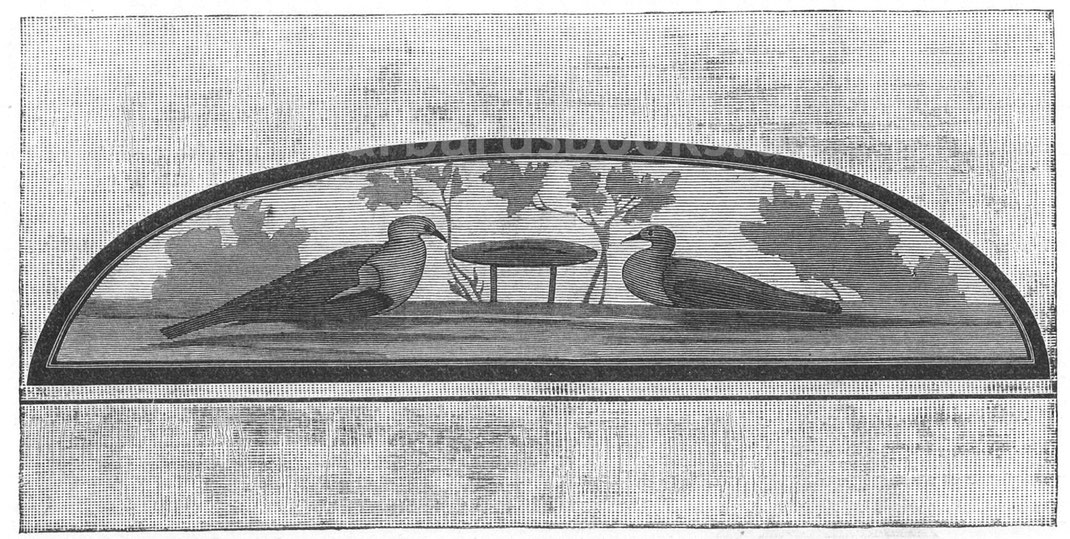

Leichen – manchmal bis zu zwölf – wurden so übereinander gelegt. Die Gemälde (Abb. 366), die Skulpturen und die Mosaike der Katakomben sind die ersten Erzeugnisse der christlichen Kunst, die sich

von den heidnischen Traditionen löste. Die dargestellten Themen sind im Allgemeinen der Heiligen Schrift entnommen, wie z. B. die Versetzung von der Bundeslade, Abrahams Opfer, Jona, der gute

Hirte und die Auferweckung des Lazarus. Auch viele sehr ergreifende Grabinschriften wurden in den Katakomben entdeckt.

Und es ist nicht erst seit den Siegen des Christentums, die zum Bau der Basiliken in Rom führten, dass hochrangige Persönlichkeiten in Kirchen bestattet wurden. Die Leichname von Bischöfen und

Führern der katholischen Gemeinde, von Patriziern und barbarischen Fürsten, die der Kirche in ihren frühen Tagen beistanden, wurden als Erste im Heiligtum in möglichst unmittelbarer Nähe zu den

Reliquien des Heiligen, dem das Gebäude geweiht war, beigesetzt.

Schon bald begann man, diese Grabstätten nach den individuellen Verdiensten der Toten und der Bedeutung ihres Ranges oder Vermögens zu klassifizieren. Laien und Priester hatten das Recht, in den

Seitenschiffen der Kirche oder im der Apsis entsprechenden Teil bestattet zu werden, und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Innenraum oft so voller Gräber war, dass sie über das Gebäude

hinausreichten. Dies war nach dem 7. Jahrhundert der Fall. Vor der Fassade der Kirchen wurde ein kleiner, runder oder quadratischer Platz gelassen, der als bevorzugter Begräbnisplatz reserviert

war und den Namen aitre oder parvis (Paradisus) trug; daher stammt auch der ländliche Friedhof, der sich an den Seiten einer Landkirche entlang erstreckt oder davor eine Grünfläche bildet.

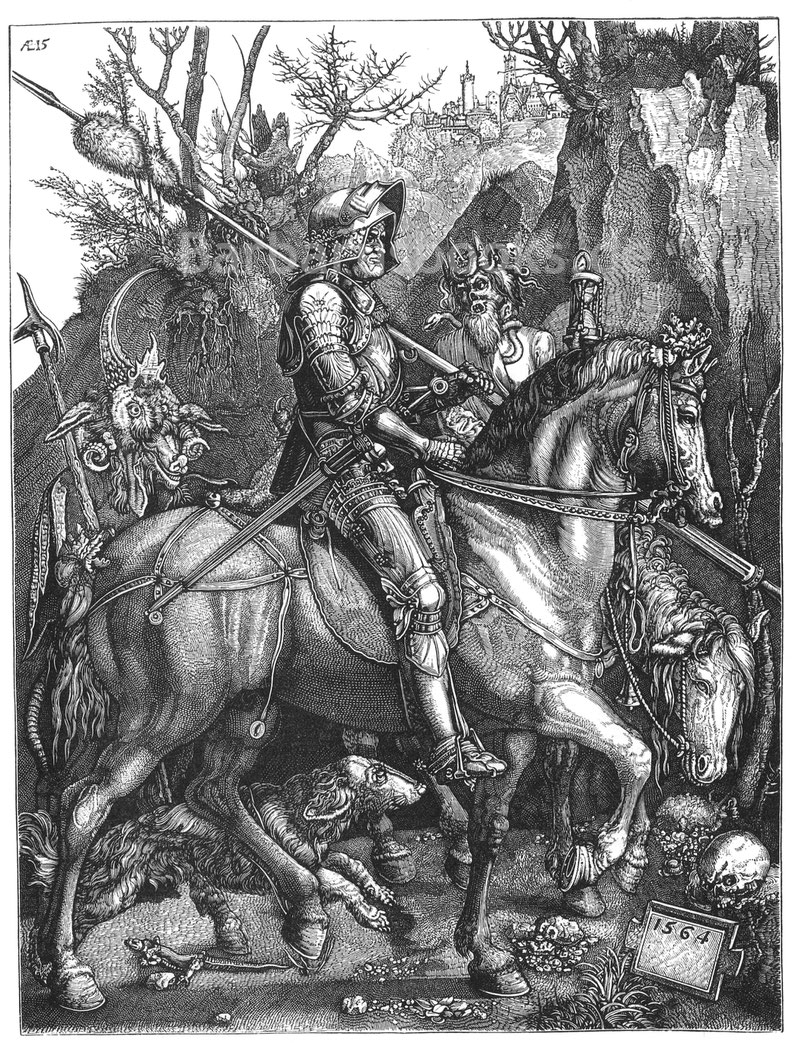

Abb. 368. – Der Ritter des Todes, von Albert Dürer. – Dieser berühmte Kupferstich, der so charakteristisch für das phantastische Genie des Mittelalters ist, stellt einen voll bewaffneten Ritter dar, der in den Krieg zieht, mit einer Vorahnung des kommenden Unheils, und in Begleitung von Sünde und Tod, personifiziert als seine laufenden Lakaien und Knappen. – Nach dem Faksimile des Originalstichs aus dem Jahr 1513 von einem der Wiericx (1564).

Bestattungen in Kirchen wurden zunächst selbst unter den christlichen Kaisern durch das römische Recht, das die Anlage von Friedhöfen außerhalb der Städte vorschrieb, erschwert, wenn nicht gar

verhindert. So wurden der Überlieferung nach viele der frühen französischen Heiligen zunächst außerhalb der Städte begraben und ihre sterblichen Überreste später in einem geweihten Gebäude oder

einer Kirche über ihrem ursprünglichen Grab beigesetzt. In manchen Fällen entwickelte sich der alte Friedhof zu einem bewohnten Vorort, wie in Tours, wo das Quartier de St. Martin den Boden

einnimmt, auf dem dieser Heilige ursprünglich ruhte. In anderen Bezirken befanden sich die christlichen Friedhöfe bis ins 13. Jahrhundert an derselben Stelle, wie in Arles, Autun, Bordeaux, den

Friedhöfen der Alisker (Elisii campi), St. Seurin und Champ-des-Tombes. Weitere Friedhöfe, die durch die Vergrößerung der Städte notwendig wurden, entstanden etwa zu dieser Zeit. So wuchs die

Hauptstadt nach der Thronbesteigung der Capeter-Dynastie so sehr, dass man den Platz für Begräbnisstätten einschränken musste, und 22 Gemeinden am rechten Seine-Ufer hatten keine eigenen

Friedhöfe. Ein Stück Brachland bei Champeaux, das längs der Rue St. Denis verlief, wurde in den sogenannten Friedhof der Unschuldigen (Abb. 367) umgewandelt und bestand aus einem großen Gehege

mit drei Toren; das erste an der Ecke der Rue aux Fers, das zweite an der Ecke der Rue de la Ferronnerie und das dritte am Place-aux-Chats. Philipp August umgab ihn 1186 mit einer Mauer, um zu

verhindern, dass er von Tieren und den Bewohnern der Nachbarschaft überrannt wurde. An diese Mauer wurde später eine überdachte Galerie angebaut, das sogenannte Beinhaus, in dem diejenigen

begraben wurden, deren Vermögen es ihnen erlaubte, das Privileg zu kaufen, getrennt von den Massen bestattet zu werden. Dieses feuchte und düstere Beinhaus war mit Grabsteinen gepflastert, und

seine Wände waren mit Epitaphen und Grabdenkmälern bedeckt. Im 13. Jahrhundert entwickelte es sich zu einem mondänen Treffpunkt, an dem Händler ihre Waren feilboten, und der Totenort verwandelte

sich in einen Treffpunkt und einen Spaziergang für Müßiggänger.

Diese lange Galerie wurde zu verschiedenen Zeiten aus den Spenden verschiedener Pariser Bürger errichtet. Marschall de Boucicault errichtete einen Teil davon zu Beginn des 15. Jahrhunderts, und

der berühmte Nicolas Flamel, der im Beinhaus einen Bücherstand gehabt haben soll, errichtete auf eigene Kosten die gesamte Seite, die parallel zur Rue de la Lingerie verlief und in der er und

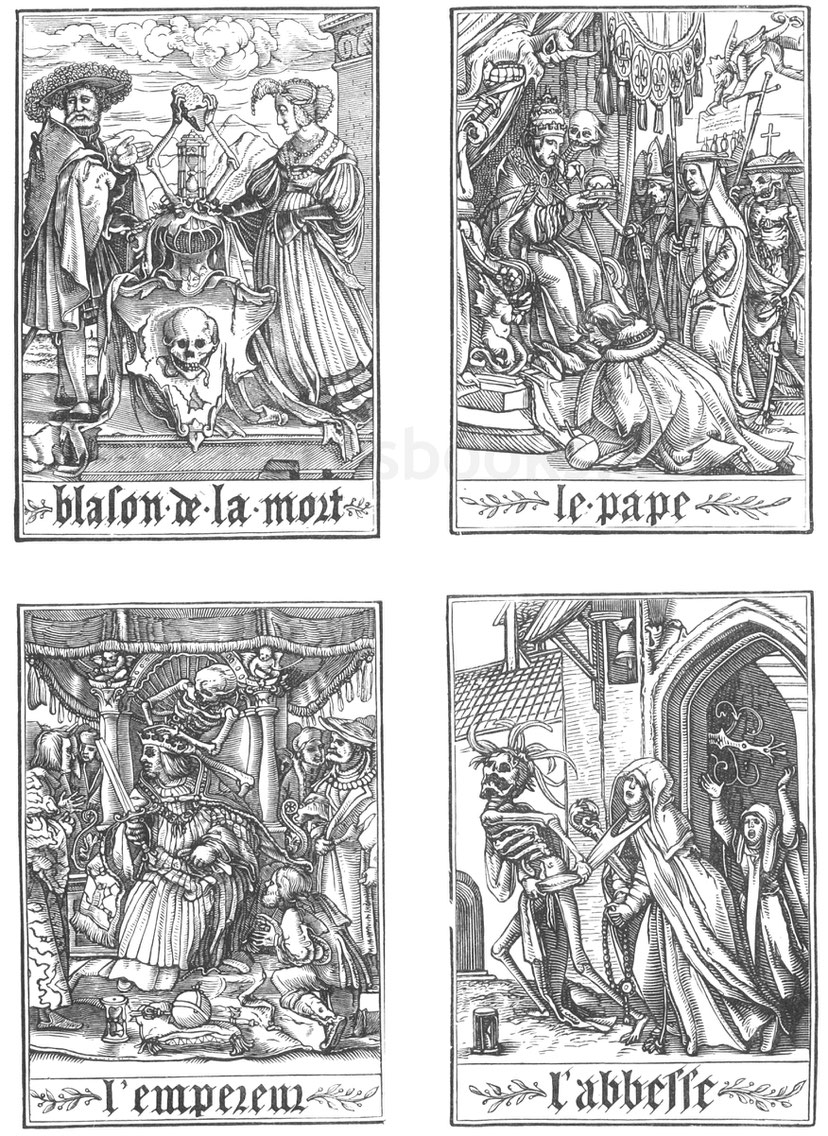

seine Frau Pernelle begraben wurden. Über diesem Beinhaus befanden sich große Galetas (Empfangshallen), in denen die Gebeine der Toten aufbewahrt wurden. Der berühmte „Totentanz“ (Abb. 369–392),

jene philosophische Allegorie, in der der Tod „Menschen aller Stände“ im Tanz anführt, wurde um das Jahr 1430 auf die Wände des Beinhauses auf der Seite der Rue St. Honoré gemalt.

Links oben: Abb. 369 bis 392. – Der Totentanz, ein Faksimile von Holzstichen nach den Zeichnungen Holbeins in den „Simulachres de la Mort“, klein 4to, Gebrüder Treschel, Lyon, 1538. – „Wie Fische

schnell mit der Angel gefangen werden, so holt der Tod die Menschen; denn der Tod verschont niemanden, weder König noch Kaiser, weder Reich noch Arm, Adliger noch Schurke, Weiser noch Narr, Arzt

noch Chirurg, Jung noch Alt, Starker noch Schwacher, Mann noch Frau. Nichts ist sicherer; alle müssen am Totentanz teilnehmen.“ – Erklärung entnommen aus „Forteresses de la Foy“, Handschrift des

15. Jahrhunderts, in der Bibliothek von Valenciennes.

Rechts oben: Der Totentanz, nach Holbeins Zeichnungen (Fortsetzung).

Links unten: Der Totentanz, nach Holbeins Zeichnungen (Fortsetzung).

Rechts unten: Der Totentanz, nach Holbeins Zeichnungen (Fortsetzung).