Der geheimnisvolle Schleier, der bis zum heutigen Tag noch über dem Herstellungsprozess der Damaszenerklingen liegt, zieht sich vielleicht am dichtesten zusammen über den von Persern und Türken «Kirknerdeven» — «vierzig Stufen» genannten Klingen, deren Damastmuster in mehr oder minder regelmäßigen Zwischenräumen von perpendikulär zur Längsachse der Klinge angeordneten Streifen unterbrochen wird. Die Entstehung solcher Querbänder ist auf verschiedene Weise erklärt worden, u. a. durch das jedesmalige Zusammenbiegen beim wiederholten Ausschmieden der Klinge, daher, nach dieser Ansicht, aus der Zahl der «Stufen» darauf geschlossen werden konnte, wie oft die Klinge gestreckt worden war. Befriedigend ist die angeführte Erklärung nicht, schon aus dem Grund, weil nach zwanzig und mehrfachem Ausschmieden die ersten Biegungsspuren den letzten in der Deutlichkeit und Regelmäßigkeit der Zeichnung unmöglich ganz gleichbleiben konnten.

Letzthin hatten wir Gelegenheit, über den sogenannten «Stufendamast» mit dem Professor der Michael-Artillerie-Akademie zu St. Petersburg, Wirkl. Staatsrat D. K. Tschernow, Rücksprache zu nehmen, welcher ausgezeichnete Spezialist auf dem Gebiet der Metallurgie seit einiger Zeit an der kais. Eremitage Untersuchungen über die Herstellungsweise orientalischer Damastklingen anstellt, und wollen — ohne übrigens für die nachstehenden Erörterungen irgendwelche Prioritätsrechte zu beanspruchen — unseren Lesern die Ansicht des genannten Fachmannes über die gegebene Frage mitteilen.

Professor Tschernow lässt die erwähnten Querstreifen auf die Art entstanden sein, dass auf jeder der beiden Klingenflächen mittelst eines keilförmigen Instrumentes in regelmäßigen Abständen Kerben eingeschlagen wurden, welche die obersten Lagen des Damastkörpers durchschlugen, resp. eindrückten, wonach die so entstandenen Unebenheiten bis auf die Grundfläche der eingeschlagenen Vertiefungen abgeschliffen wurden.

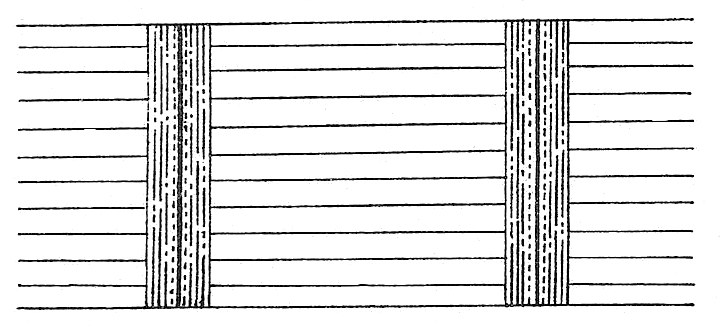

Beistehende schematische Zeichnungen sollen, bei all ihrer Unvollkommenheit, zur Veranschaulichung des Prozesses beitragen.

Denken wir uns unter Fig. 1 (in etwa 5-facher Vergrößerung) die Oberfläche des aus vielen papierdünnen Schichten zusammengeschweißten Klingenkörpers (welche selbstverständlich in Wirklichkeit durchaus nicht parallel übereinander liegen), so haben wir uns die Wirkung mittelst eines keilförmigen Instrumentes ausgeführter Schläge so vorzustellen, wie in Fig. 2 angegeben, nämlich in der Art, dass die oberen Lagen der Klingenfläche teils durchgeschlagen, teils durch Quetschung fächerförmig auseinandergedrückt wurden. Bei nachfolgendem Abschleifen in der Linie a bis b mussten die bis zum Niveau dieser Linie hereingepressten Ränder der zu entfernenden Schichten als quer über die Klinge laufendes Bündel von parallelen Strichen zutage treten und ein der Struktur der Metallmasse entsprechend gewässertes Band bilden, etwa wie in Fig. 3 angedeutet.

Soweit unser Gewährsmann. Eine willkommene und, wie uns scheinen will, überzeugende Bestätigung seiner Erklärung glauben wir aus den von Dr. F. W. Schwarzlose1 in seiner erschöpfenden Untersuchung über die Waffen der alten Araber angeführten Stellen der arabischen Poeten folgern zu können. In der sehr eingehenden Beschreibung, welche der geschätzte Autor der Herstellung des Schwertes bei den Arabern widmet, finden wir u. a. folgenden Passus (S. 152, wo die betreffenden Belegstellen angeführt sind):

«Besondere Erwähnung verdient hier das Schwert Mufakkar, insofern seine Klinge von einer Beschaffenheit war, deren Entstehung — mit größerer Wahrscheinlichkeit — auf die Schmiedung zurückweist. Es war, der arabischen Erklärung zufolge, mit (wirbelartigen). Einschnitten, die tiefer waren als die Schwertfläche, versehen, also ein Schwert mit wirklichen Rinnen. Ob diese dem vorerwähnten Zweck, der Leichtmachung, dienten, muss freilich in Ermangelung aller weiteren Stützpunkte dahingestellt bleiben, doch ist wohl noch weniger an Blutrinnen zu denken. Von gleicher Beschaffenheit war das Schwert Dsulfakkar. So hieß bekanntlich das Schwert Muhammeds, welches er nach der Schlacht bei Bedr zur Beute sich ersah.»

Freitags Lexikon arabico latinum gibt für «Mufakkar» die Erklärung: «gladius in dorso incisuras habens, arte factas, vertebris similes aequabiliter decurrentes». Die Bezeichnung Dsu-l-fakkar hat dieselbe Bedeutung «mit Rückenwirbeln versehen», von dsu = dominus, possessor, habens u. fakra, plur. fikar, collectiv fakkar = Rückenwirbel.

1 Die Waffen der alten Araber, aus ihren Dichtern dargestellt. Ein Beitrag zur arabischen Altertumskunde, Synonymik und Lexikographie, nebst Registern. Leipzig 1886.

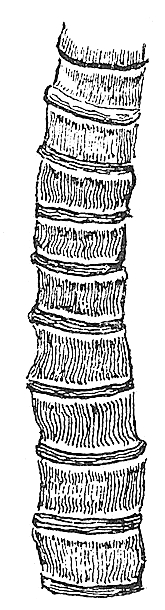

Vergleichen wir nun eine Klinge aus Stufendamast, deren Herstellungsweise nach dem oben geschilderten Verfahren von der altarabischen Erklärung «incisuras habens, arte factas» geradezu angedeutet zu werden scheint, mit dem Bild der menschlichen Wirbelsäule (Fig. 4 u. 5), deren Dornfortsätze natürlich nicht in Betracht kommen, so können wir mit größter Wahrscheinlichkeit zu dem Schluss gelangen, dass das berühmteste unter den 10 Schwertern des Propheten eine indische Damastklinge mit querlaufenden Bändern oder «Stufen» besaß, deren Epitheton «Rückenwirbel besitzend» auch einer nicht besonders regen und orientalisch-üppigen Phantasie verständlich und sogar recht naheliegend erscheinen musste; hinkt dieser Vergleich auch, wie alle anderen, so ist er doch nicht weniger berechtigt, als der uns geläufige Vergleich einer wellenförmig ausgefeilten Klinge mit einer Flamme.

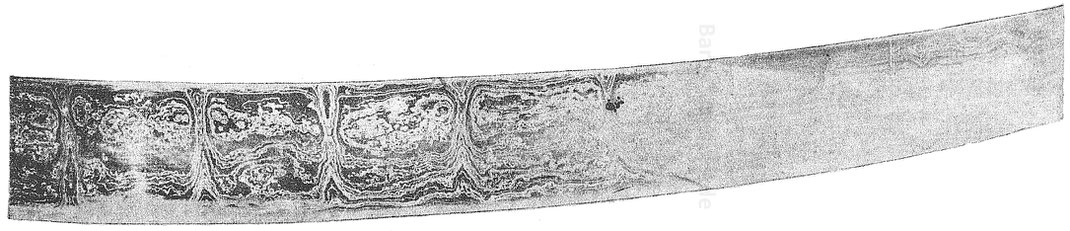

Zur weiteren Bestätigung unserer Voraussetzung mag endlich noch angeführt werden, dass die in Fig. 4 abgebildete Klinge eines indischen Krummschwertes (Ermit. A. 491) an vielen Stellen in der Mitte der Querbänder 1—2 mm tiefe Einschnitte zeigt, deren Vorhandensein wohl nur dadurch erklärt werden kann, dass der Schwertfeger einzelne der oben erwähnten incisurae aequabiliter decurrentes zu tief eingeschlagen, resp. beim nachfolgenden Glätten nicht genug von der unebenen Klingenoberfläche abgeschliffen hatte.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 6. Dresden, 1900-1902.