Mitteilungen aus der Renaissance-Abteilung der Kaiserlichen Eremitage zu St. Petersburg.

Von Staatsrat Eduard von Lenz.

(Fortsetzung.)

Trotzdem die Pavesen und Tartschen aus dem 15. Jahrhundert, welche die Renaissanceabteilung der kais. Eremitage besitzt, durch Vernachlässigung, Übermalungen und unberufene Restaurationen stark gelitten und einen großen Teil ihres Wertes eingebüßt haben, bieten sie doch noch so viel des Interessanten, dass eine kurze Besprechung nicht unangebracht erscheint.

1. Ein Setzschild des 15. Jahrhunderts, deutsche Arbeit aus der Sammlung Basilewski (Verkaufskatalog Nr. 347, Nachtrag Nr. 622).

Rechteckiger, am Oberrand leicht gerundeter Holzschild, flach gewölbt, mit vorspringender, in eine Verkragung oder Nase auslaufender Mittelgräte. Die Höhe beträgt 1,43 m, die Breite oben 68 cm, unten 66 cm; die Gräte misst 14 cm an der Verkragung und 26 cm am Unterrand des Schildes. Rückseitig ist die Pavese mit grober Sackleinwand bezogen und braunrot bemalt; zum Tragen ist ein senkrecht gestellter, starker Holzgriff angebracht, für das Anlehnen an die Lanze oder einen Pfahl hinter der Nase ein 15 cm langer Eisenbügel, im unteren Drittel ein ledernes Querband von 24 cm Länge vorgesehen.

Die Außenseite, mit Leinwand gedeckt, zeigt auf Kreidegrund in Silber und Schwarz gemalt den Hl. Georg mit Nimbus und Stirnband, im langen Mantel, gotischer Rüstung mit geschifteter Brust und langen, geschobenen Eisenschuhen, wie er den unter ihm liegenden Drachen mit der Linken am Hals gefasst hält, während die Rechte das Schwert in den Leib des Ungeheuers bohrt. Im Anhang zu dem Katalog der Sammlung Basilewski wird die Gestalt als Hl. Michael angesprochen, doch möchten wir uns dieser Ansicht nicht anschließen: Die Auffassung des Heiligen als eines unbärtigen Jünglings in zartem Alter, in voller Rüstung, aber ohne Helm, mit gespreizten Beinen über dem am Hals gepackten Drachen stehend (vgl. Dürers Randzeichnung aus dem Gebetbuch des Kaisers Maximilian), endlich das Diadem, welches auf einem Holzschnitt des Germanischen Museums aus dem 14. Jahrhundert mit dem Kreuz — hier mit einer Rosette — geziert ist,1 alle diese Einzelheiten lassen es wahrscheinlicher erscheinen, dass wir nicht St. Michael, sondern St. Georg, den Schutzpatron des Kriegerstandes, vor uns haben.

Der Hintergrund zeigt den weißen, mit roten Sternchen besäten Kreidegrund, den Schildrand zieren gelbbraune, durchbrochen gemusterte, durch Blumen oder Rosetten unterbrochene Bänder, die mittelst einer Schablone aufgetragen sind; die vier Ecken sind von der äußerst charakteristisch gezeichneten Figur des gekrönten böhmischen Löwen mit geteiltem Schweif eingenommen. Auf die Verkragung endlich ist ein Wappen (nach gütiger Mitteilung des Herrn Prof. A. Hildebrandt in Berlin das der Stadt Enns) gemalt: geteilt, oben halber, silberner, gehörnter Panther im grünen Feld (Steiermark), unten weiß (silbern) und rot geteilt.2

Über die Provenienz des Schildes ist in dem Kataloge Basilewski erwähnt, dass das Stück aus der Sammlung Atz in Linz erworben wurde. Demmin3 teilt den Schild, von dem er eine, freilich ungenaue, Skizze bringt, derselben Sammlung zu, mit dem Hinweis, dass er aus dem alten Zeughaus von Enns stamme und ein ganz ähnlicher Setzschild noch jetzt im Besitz der Stadtgemeinde sei.

Eine offene Frage bildet die Kombination des Wappens einer österreichischen Stadt mit der Figur des böhmischen Löwen. Wäre das Wappen spätere Zutat, so ließ es sich dadurch erklären, dass die Stadt Enns bei Einverleibung eines eroberten böhmischen Schildes in das Zeughaus ihr Besitzrecht auf diese Weise zum Ausdruck gebracht habe. Doch ist diese Annahme nicht stichhaltig, denn erstens hat eine sorgfältige Untersuchung keine Spuren von irgendwelchen beim Auftragen des Wappens übermalten Ornamenten ergeben, und zweitens wären in dem vorausgesetzten Fall die Bandverzierungen an dieser Stelle ebenso wie am unteren Schildrand horizontal, nicht vertikal angeordnet. Es erscheint daher richtiger, die Vereinigung der Wappen auf den Umstand zurückzuführen, dass der Setzschild zu einer Zeit angefertigt wurde, als die Herrschaft über Böhmen und Österreich in einer Hand lag, und zwar glauben wir diesen Zeitpunkt um 1437 unter der Regierung Herzog Albrechts V. von Österreich suchen zu müssen, der, vielfach in die Wirren der Hussitenkriege eingreifend, im angegebenen Jahr die Nachfolge in Böhmen antrat.

Ein ganz ähnlicher Setzschild mit dem in voller Rüstung über dem bezwungenen Drachen stehenden Hl. Georg, den Wappen von Österreich und Ungarn und zwei unbekannten Wappen am Schildfuß, wird in dem historischen Museum der Stadt Wien aufbewahrt4; eine Abbildung bringt Dr. Szendrei in den ungarischen kriegsgeschichtlichen Denkmälern der Millenniums-Ausstellung (deutsche Ausgabe, S. 209, Nr. 658), woselbst er der Leibgarde zu Fuß des Königs Matthias Hunyadi zugeschrieben wird. Ähnliche Schilde mit dem Bild des Hl. Georg auf Silbergrund im Mittelfeld werden in dem genannten Katalog noch unter den Nummern 465, 466, 468, 476—479 angeführt.

1 DetzeL Christliche Ikonographie, II, S. 368 sq.

2 Unser geehrtes Vereinsmitglied, Dr. Othmar Baron Potier hat uns durch Angabe verschiedener Belegstellen zur Bestimmung des Wappens zu großem Dank verpflichtet. Wir entnehmen seinen Angaben folgendes: Dr. K. Lind, Städtewappen von Österreich-Ungarn etc., Wien 1886, bringt auf S. 5 das Stadtwappen von Enns nach einem Siegel des 14. Jahrhunderts ganz ebenso gezeichnet wie auf unserem Schild, nur ist der silberne Panther im blauen Feld. In der neuen Ausgabe des Siebmacherschen Wappenbuches, Nürnberg 1885, finden sich (Tafel 4 u. 87) zwei Abbildungen: Der Panther rechts gewendet im blauen Feld, unten das ganze Bindenschild, und der Panther links gewendet im grünen (oder blauen Feld), unten geteilt, Silber und rot. Endlich hat der Herr Bürgermeister von Enns die Freundlichkeit gehabt, auf eine diesbezügliche Anfrage des Barons Potier zu antworten, dass es nicht bekannt ist, ob die Stadt Enns im 15. Jahrhundert im Schutz eines besonderen Heiligen stand. Die in dem Schreiben angeführte genealogische Beschreibung, Hoheneck, I. T. 1727, spricht das Wappen an: ein durch die Mitte geteilter Schild, im oberen Teil ein weißes Panthertier im blauen Feld; der untere Teil soll das österreichische Wappen «als ein silber- oder weiße Mitten zwischen zweien roten durchgehenden Palken.»

3 Die Kriegswaffen, 1891, S. 563.

4 Katalog des Museums von Weiss, 1888, IV. Abt. Waffensammlung, S. 47, Nr. 467.

2. Böhmischer Setzschild vom Anfang des 15. Jahrhunderts, aus dem Arsenal von

Tsarskoe Selo. H. 95.1

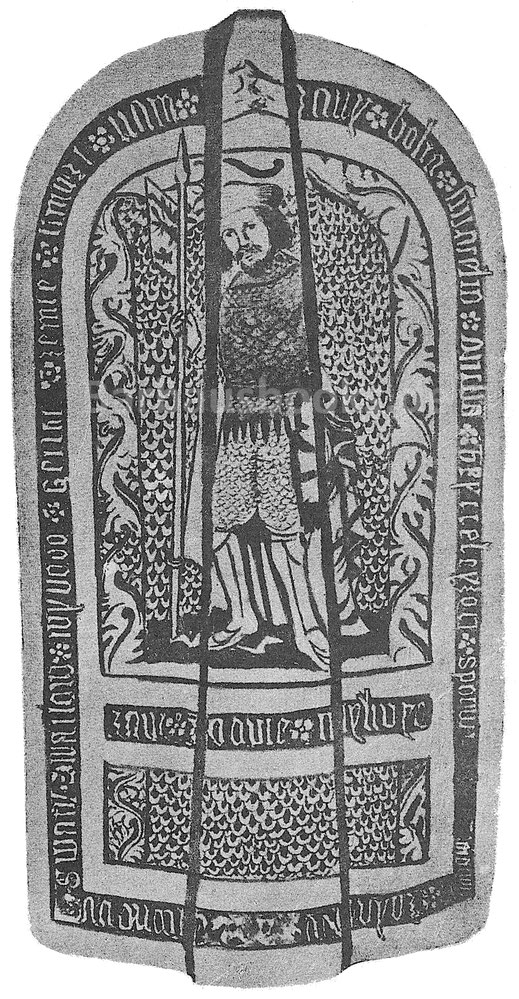

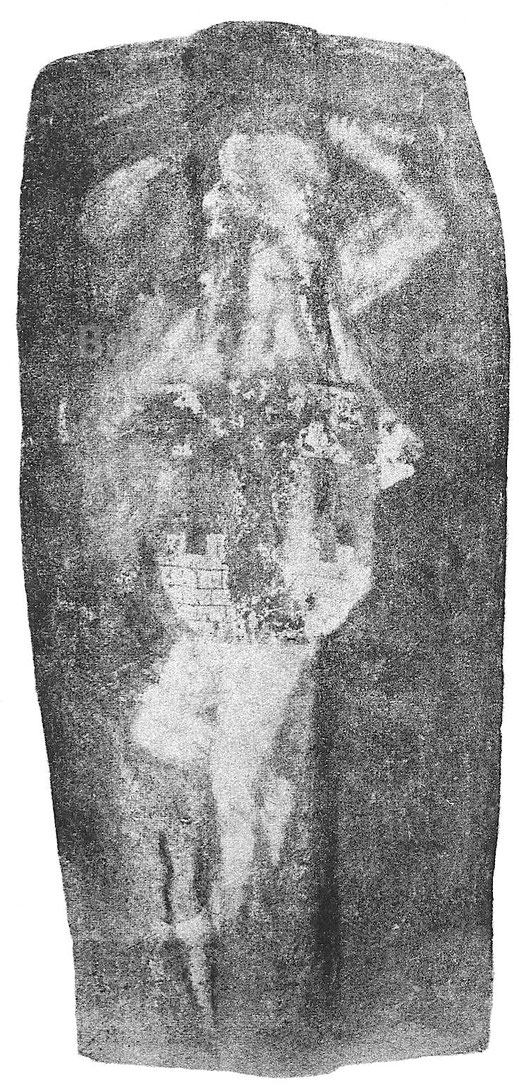

Rechteckiger, am Oberrand abgerundeter Holzschild von ca. 2 cm Stärke, 1,04 m Höhe und 55 cm Breite, mit vorspringender, oben in eine Nase auslaufender Mittelgräte von 6—16 cm Breite. Das Holz ist mit Leder überzogen, die Vorderseite mit Leinwand gedeckt und darauf die Malerei auf Silbergrund ausgeführt und mit durchsichtigem gelbem Lack bestrichen, so dass die Zeichnung schwarz auf Goldgrund erscheint. Diese Farbenzusammenstellung, die vielfach rissige Oberfläche und die Wölbung des Schildes, die bei jeder Belichtung grelle Reflexe hervorrief, setzten der photographischen Aufnahme des Gegenstandes so große Schwierigkeiten entgegen, dass wir uns zu folgendem, übrigens durchaus nicht nachahmenswertem Verfahren entschließen mussten: auf der ganz unzulänglichen Photographie wurden nach dem Original mit Tusche die undeutlichen Linien übermalt, die fehlenden hinzugefügt und das so entstandene Bild nochmals fotografiert; wir nehmen hier Gelegenheit, dem Künstler, Herrn Baron M. P. Klodt von Jürgensburg, für seine Hilfe bei dieser mühsamen Arbeit besten Dank zu sagen. Im Mittelfeld ist die Gestalt des hl. Wenzeslaus, Herzogs von Böhmen, in langem rotem Mantel, mit geschupptem, unten ausgezacktem Lentner und langem Kettenhemd, Beinschienen und geschobenen Eisenschuhen dargestellt, in der Rechten die Rennfahne, deren rechteckiges, mit einer Langseite an die Stange geheftetes Blatt eine undeutliche Figur — vielleicht einen Adler — zeigt (Fig. 2).

Die Linke stützt sich auf einen Schild, dessen Wappenbild ein einköpfiger nach links gewandter Adler ist; das Bild des Schildhauptes, von dem nur der Anfang zweier sich kreuzender Linien und ein krückenartig absetzendes, rot und schwarz gestreiftes Querband sichtbar ist, können wir nicht deuten (Fig. 3). Der geschuppte Grund des Mittelfeldes ist von einem Rankenfeld umgeben, auf dem Schildrand läuft zwischen zwei glatten Streifen eine in gotischen Minuskeln auf schwarzem Grund ausgeführte Inschrift in tschechischer Sprache, deren einzelne Worte durch roh gezeichnete Blumen voneinander getrennt sind. Das Entziffern der nicht sehr sorgfältig gemalten Schrift wird noch bedeutend dadurch erschwert, dass an vielen Stellen der gelbe Lack dunkle Flecken aufweist, an anderen der schwarze Grund abgeblättert ist und die hellere Untermalung durchscheinen lässt. Von einer vollständigen Wiedergabe der Inschrift müssen wir für jetzt absehen, können aber bereits feststellen, dass sie keinerlei historische oder chronologische Daten, sondern lediglich eine Anrufung des Heiligen enthält und in ihrer ersten Hälfte etwa folgenden Wortlaut hat: «Heiliger Wazlaw, Wojewode des tschechischen Landes, hilf uns, bitte für uns Gott den heiligen Geist kyrie eleyson.»2

Wir glauben auch hier auf eine ganz ähnliche Pavese der königlichen Waffensammlung in Turin hinweisen zu müssen,3 deren Mittelfeld einen nach links gewandten geharnischten Ritter im Eisenhut mit Fahne und Tartsche zeigt. Dieses Bild freilich zeigt gar keine Ähnlichkeit mit unserem Exemplar, die Einzelheiten aber stimmen auffallend überein: so die Anordnung der Schildfigur im oberen Teil des Mittelfeldes, die schuppenartige Verzierung des Hintergrundes, die Führung des Schriftbandes um den Schildrand und in einem Querband unter der Schildfigur, endlich die Rosetten als Trennungszeichen in der Inschrift. Der Setzschild der Eremitage scheint uns älter zu sein als sein Seitenstück in Turin und dürfte wohl der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zugeschrieben werden.4

1 Herausgegeben von Gille, Musee de Tsarskoe Selo, pl. 45. Die Zeichnung ist ungenau und die Inschrift stellenweise fehlerhaft gelesen. Der Schild wird hier wohl mit Recht der Zeit der Hussitenkriege zugeschrieben.

2 Die Wiedergabe der Inschrift auf Fig. 2 ist natürlich ungenau, die Buchstaben nur annähernd nachgezeichnet.

3 Angelucci, Catalogo dell’ armeria reale. 1890. Ser. F. Nr. 1, S. 199. Auch hier enthält die tschechische Inschrift eine Anrufung des Heiligen. Eine Abbildung dieses Schildes bringt Dr. J. Szendrei a. a. O. S. 193, wobei das Stück der schwarzen Legion des Matthias Corvinus zugeschrieben wird.

4 Auch die Waffensammlung der Veste Coburg besitzt einen ganz ähnlichen Schild, den die Schriftleitung an dieser Stelle noch abbilden und besprechen wird.

3. Sechs Brusttartschen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Aus Holz, mit Haut überzogen, an der Außenseite mit Leinwand gedeckt und bemalt; die rechteckigen Schilde sind leicht konkav gebogen und haben an der rechten Seite des Oberrandes einen 24 cm langen Einschnitt für den Lanzenschaft. Die Höhe beträgt 74 cm, die Breite 54 cm (H. 148—153). In Fig. 4 bringen wir das am besten erhaltene Exemplar des Arsenals von Tsarskoe-Selo (H. 148), von dem Zeichnungen bereits mehrfach veröffentlicht sind, so in Gille’s Musee de Tsarskoe-Selo, pl. 146, 2, und in Boeheims Waffenkunde. An diesem Schild sind die Farben noch recht gut erhalten: gespalten grün und rot mit schräg rechts gestellten Wappen der Stadt Deggendorf1 in der Mitte; letzteres ist teilweise restauriert, indem die Konturen der Zeichnung von unkundiger Hand mit weißer Farbe nachgezogen sind. Die übrigen fünf Tartschen sind so arg mitgenommen, dass nur noch stellenweise Reste der Bemalung zu erkennen sind. Eine dem hier abgebildeten Exemplare ganz ähnliche Brusttartsche befindet sich im Germanischen Museum zu Nürnberg (XXIX, Nr. 1836).

1 Geteilt, blau und weiß gerautet, unten weißer Turm mit Zinnenmauer in rotem Felde.

4. Weit mehr Interesse beanspruchen sechs große Holzpavesen vom Anfang des 15. Jahrhunderts aus dem Arsenal von Tsarskoe-Selo (H. 136—141) von annähernd gleicher Form, doch dadurch voneinander unterschieden, dass H. 136—139 mit vorspringender, oben in eine Nase auslaufender Mittelgräte versehen sind, H. 140 eine ganz flache Mittelgräte ohne Nase besitzt, während H. 141 einfach in der Mitte im stumpfen Winkel nach innen zusammengebogen ist. Die größte Höhe (H.137) beträgt 1,28 m, die geringste 1,14 m (H. 140), die größte Breite (H. 139) 61,5 cm, die geringste 49 cm (H. 141).

Über die Provenienz dieser noch nicht publizierten Setzschilde ist nichts bekannt, jedoch der Umstand, dass auf vier von ihnen das Wappen der bayerischen Stadt Deggendorf deutlich erhalten ist, auf einem leicht erraten und auf einem von ganz gleicher Form mit größter Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden kann, genügt wohl, um anzunehmen, dass sowohl diese sechs Pavesen, wie auch die oben erwähnten sechs Brusttartschen aus einem alten Zeughaus der genannten Stadt stammen.

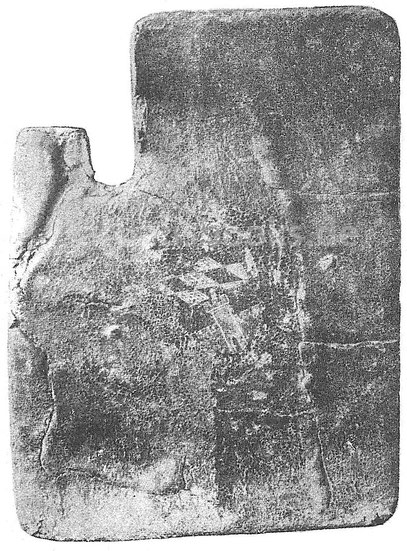

H. 139, am schlechtesten erhalten, weist nur noch Fetzen des Leinwandbezuges auf, von der Bemalung ist nichts mehr zu sehen; an H. 136 sind stellenweise mit schwarzer Farbe auf grauem Grund ausgeführte große dachziegelförmig übereinander liegende Schuppen zu erkennen und in der rechten oberen Ecke deutliche Reste des Deggendorfer Wappens wahrzunehmen. Eingehender wollen wir die beiden Pavesen H. 137 und 139 beschreiben: Die Höhe beträgt 1,28 cm; die Breite oben 61,5 und 58,5 cm, unten 56 und 54,5 cm, beide mit vorspringender, oben 11, unten 21 und 24 cm breiter Mittelgräte mit Nase versehen. H. 139, von dem wir in Fig. 5 und 6 eine Vorder- und Rückansicht geben, weist nur noch Spuren von Bemalung auf, doch lässt sich in der rechten Ecke oben in einem schräg zur Längsachse gestellten Schild deutlich das Deggendorfer Wappen erkennen (auf der Photographie ist das Wappen freilich nicht wahrzunehmen); die entsprechende linke Ecke ist mit einem Schild gleicher Form geziert, von dem wir zwei Ansichten bringen.

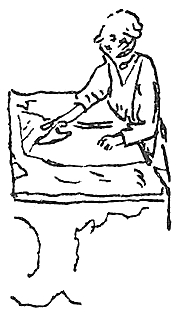

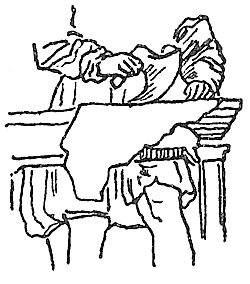

Fig. 7 zeigt, wie das Bild sich unmittelbar nach Entfernung einer dicken Schmutzkruste darstellte, Fig. 8 wurde aufgenommen, nachdem der stark nachgedunkelte und brüchig gewordene Grund mit genauer Aussparung der Farbenreste und ohne jegliches Ergänzen der Figuren mit hellblauer Aquarellfarbe gedeckt und so auf der Photographie ein deutliches Abheben der in Schwarz ausgeführten Zeichnung bewirkt worden war: man sieht einen Schuh mit langer aufwärts gerichteter Spitze und darüber das beilförmige Schneideinstrument der Schuhmacher, wie wir es u. a. in ganz gleicher Gestalt auf dem Bild einer Schusterwerkstatt des Balthasar Behem (1505) im Kodex picturatus der Krakauer Bibliothek1 sehen, Fig. 9, und noch deutlicher auf dem St. Crispin und St. Crispinian darstellenden Basrelief des François Gentil (um 1560) in der Kirche des hl. Pantaleon zu Troyes2, Fig. 10. Die Figuren sind auf graublauem Grund, der Schuh ganz in Schwarz, das Messer weiß mit schwarzen Konturen ausgeführt.

1 Nach A. Schultz. Deutsches Leben im 14. u. 15. Jahrhundert. 1892, I. Band, S. 130, Fig. 191.

2 Nach Gay, {floss, archeol. s. v. Cordouanier.

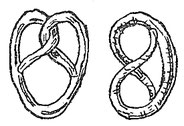

Das Seitenstück zu diesem Schild bietet H. 137, dessen Oberfläche außer den Zerstörungen der Zeit noch eine gründliche Remonte hat ausstehen müssen: die beschädigten Stellen sind sämtlich verschmiert und das Ganze dick mit Ölfarben übermalt und glänzend gefirnisst worden. Nach vorsichtigem Entfernen der Lack- und Farbenschicht zeigte sich in der rechten oberen Ecke wieder das Deggendorfer Wappen (Fig. 11) und in der linken die beistehend abgebildeten (Fig. 12), durch das oben geschilderte Verfahren reproduktionsfähig gemachten Figuren, in denen wir einen Brotlaib und darunter eine Bretzel oder Kringel zu erkennen glauben, deren Form von den Zeiten der Herrade von Landsberg (Fig. 13)1 bis zum 18. Jahrhundert (Fig. 14)2 und bis auf unsere Tage die gleichen geblieben zu sein scheint.

Wir haben es also hier augenscheinlich mit Pavesen des zünftigen Kontingentes von Deggendorfs städtischer Streitmacht zu tun, die nicht nur mit dem Stadtwappen, sondern, um die Zugehörigkeit zu dem engeren Verband der Zunft zum Ausdruck zu bringen, auch mit den Emblemen des Handwerks bezeichnet wurden. Es ist uns nicht erinnerlich, derartig gezeichnete Setzschilde in anderen Museen gesehen zu haben.

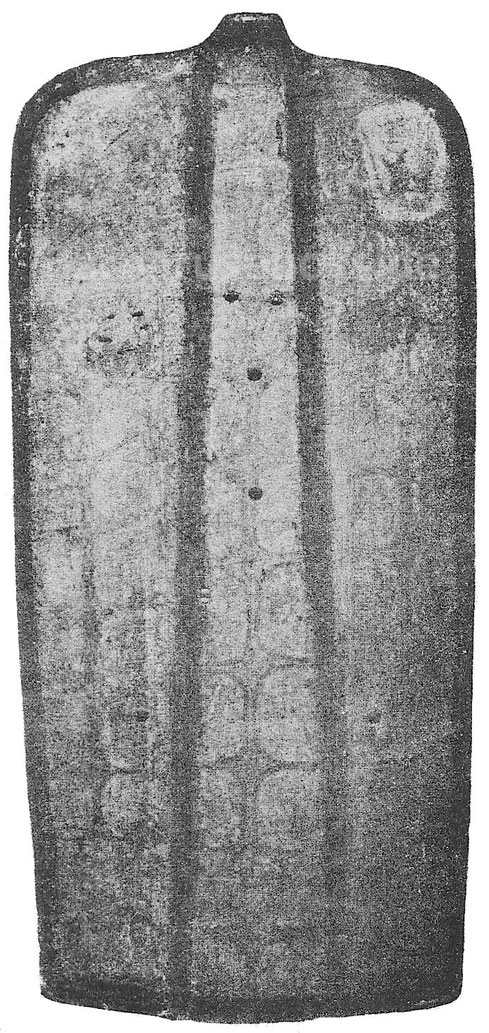

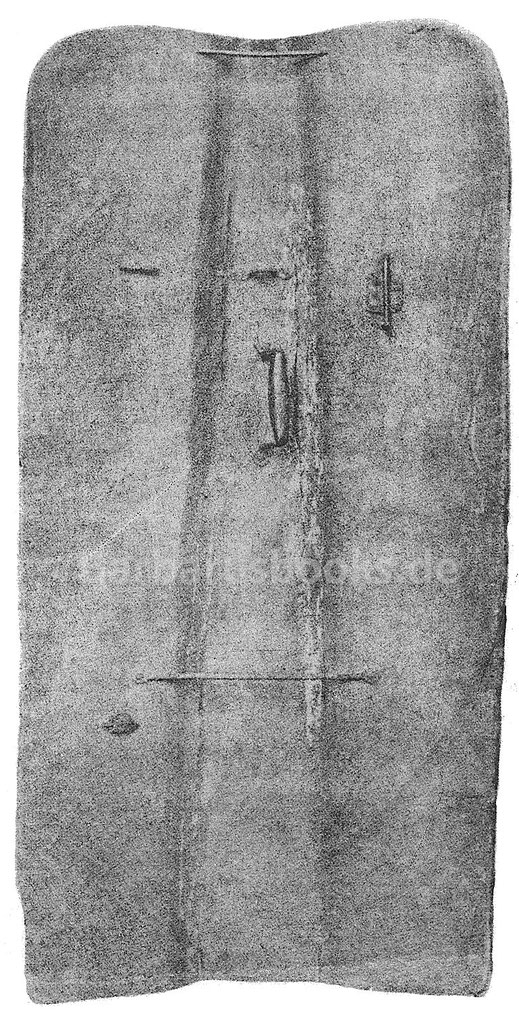

lm hohen Grad beachtenswert sind endlich die Pavesen H. 140 und 141, deren in Fig. 15 und 16 gegebenen Abbildungen wir außer einigen Maßangaben noch kurze Erläuterungen hinzufügen müssen, da die Photographien nicht alle Einzelheiten der leider schwer beschädigten Malerei wiedergeben.

H. 141 ist 1,15 m hoch, oben 49, unten 41 cm breit, in der Mitte im stumpfen Winkel gebogen, dessen Scheitelpunkt oben 17,5, unten 15 cm über die Grundlinie sich erhebt. Das Gewicht beträgt 8,2 kg.

H. 140 ist bei einer Höhe von 1,14 m oben 55, unten 47 cm breit, hat eine flache, auffallender Weise oben breitere (17 cm), nach unten sich verjüngende 13 cm Mittelrippe, ist schwächer gewölbt als H. 141 und wiegt 9,3 kg.

Beide auf die Außenflächen der Pavesen gemalten Figuren sind mit anliegenden, dunkler als die Fleischteile gehaltenen, Hals, Hand- und Fußgelenke eng umschließenden Gewändern bekleidet, deren Falten an den entsprechenden Stellen in dunkelbrauner Farbe angegeben sind, beide barfuß, die Figur auf H. 141 barhäuptig, mit starkem Haarwuchs, die andere mit lang herabflatternder Sendelbinde dargestellt.

1 Nach Gay, gloss, archeol., aus dem ms. Hortus deliciarum der Herrade von Landsberg (s. v. Diner).

2 Gay, 1. c.; s. v. craquelin; d’apres le Recueil des Maneuvriers habiles, publid á Augsbourg, pl. 79, Fig. 4, 1735.

Die tartschenartigen Schilde hängen den Kriegern an rot gemalten Riemen um den Hals. Besondere Aufmerksamkeit verdienen ihre Angriffswaffen: ein befiederter kurzer Spieß oder Wurfpfeil mit bärtigem Eisen und eine im Verhältnis zur Figur ca. 80—90 cm lange Keule, beide als Wurfwaffen aufgefasst und in dem Moment dargestellt, wo sie eben die Hand der Schleuderer verlassen sollen. Denn dass hier Wurfbewegungen, nicht Stoß und Schlag veranschaulicht werden sollten, das ist mit Sicherheit aus den Stellungen der Streiter zu entnehmen: auf das gestreckte linke Bein gestützt, hat der Lanzenwerfer das rechte Bein gehoben und stark im Knie gebogen; dem Schwung des rechten Armes folgend, vollführt der Oberkörper eben die halbe Drehung, welche ihn dem Beschauer voll zuwendet, während der linke Fuß noch einwärts gekrümmt in Zehenstellung beharrt.

Der Mann mit der Keule balanciert auf dem rechten Bein und vollführt mit stark zurückgebogener rechter Schulter kreisförmig schwingende Bewegungen, ehe er die Waffe — einen Moment später — in horizontaler Ebene dahinwirbelnd, entsenden ward. Wäre die Keule zum Schlag erhoben, so müsste das Kolbenende aufwärts oder auch nach hinten gerichtet erscheinen. Freilich muss auch mit so manchen Unzulänglichkeiten der Darstellung gerechnet werden, da wir es ja nicht mit einem Maler, sondern mit demselben Handwerker, welcher den Schild gebaut, zu tun haben: so ist auch auf H141 das rechte Bein ganz verzeichnet, der linke Fuß total verunstaltet usw.

Die Befiederung der Lanze oder des Pfeiles weist schon genügend auf die Bestimmung zur Fernwaffe bin; trotz des bärtigen Eisens und der geringen Länge würden wir die Waffe am ehesten als Schefflin ansprechen, wie solche ja noch in den älteren Landsknechtsheeren in Gebrauch waren. Schwieriger ist es, das Vorkommen von Wurfkeulen in dieser Zeit zu erklären. Peter von Duisburg1 erwähnt in seiner Historia Prussiae (1340) der Wurfkeulen in den Händen der Heiden, doch mangelt uns persönlich leider die Kenntnis der einschlägigen Denkmäler, um die Mittelglieder zwischen dem halbwilden Waldvolk der Preußen und den Bürgern der guten Stadt Deggendorf um den Anfang des 15. Jahrhunderts herzustellen.

Wie sind nun diese beiden Kriegergestalten anzusprechen? Wir wissen es nicht und wären für jede Belehrung in dieser Richtung sehr dankbar. Die mangelhafte Bekleidung, die nackten Füße, der gänzliche Mangel an Schutzwaffen — denn der kleine Schild scheint mehr für das Anbringen des Wappens, als zu Rüstzwecken beigegeben zu sein —, alles dieses lässt eher an irgendwelche Ideal- oder Schreckgestalten, als an eine realistische Abbildung bewaffneter Bürger denken.2

1 M. Jahns, Entwickelungsgeschichte der alten Trutzwaffen, S. 161.

2 Sollte man nicht die Figuren als Wappenhalter ansprechen dürfen? Der Umstand, wie die Schilde angebracht sind, ist nicht gegen diese Annahme, denn auf Kupferstichen des 15. Jahrhunderts begegnen wir nicht eben selten ganz ähnlichen Verbindungen von Wappenhaltern und Wappenschild. Die Schriftleitung.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 6. Dresden, 1900-1902.