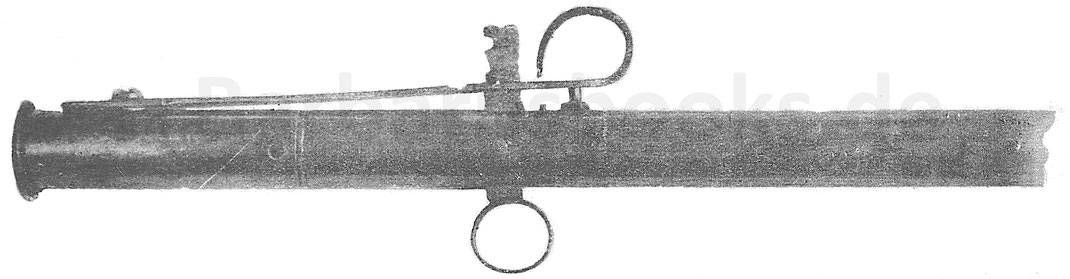

Nicht so sehr den Waffenhistoriker, als vielmehr den Waffenkonstrukteur dürften die beiden eigenartigen Handfeuerwaffen interessieren, welche ein Beispiel dafür sind, auf eine wie einfache Weise ein findiger Kenner der mechanischen Gesetze durch das Zusammenwirken mehrerer Hebel vollkommen wirksame Schusswaffen herzustellen vermag. Die erste hier abgebildete (Fig. 1) Schiessvorrichtung entstammt der Privatsammlung von Waffen unseres verehrten Vorstandsmitgliedes, des Herrn Staatsrats Eduard v. Lenz, und bildete den Stiel einer sogenannten Wolfspeitsche. Die 36,5 cm lange, einst mit ziegelroter Farbe angestrichene Röhre weist nahe an ihrer Mündung (Kaliber 1,7 cm) zwei auf der Abbildung jedoch nicht sichtbare Löcher auf, in welche ein stark federnder halbkreisförmiger Bügel eingreift, der Träger zweier etwa 50 cm langer, kräftiger, mit einer Birne aus Blei beschwerter Peitschenriemen. Dieses mit gehacktem Blei geladene Werkzeug befestigte der kleinrussische Jäger, sobald er zur Wolfshetze aufbrach, am Sattel. Das aufgespürte Wild wurde so lange verfolgt, bis den Wolf die Kräfte verließen. In dem Augenblick, in weichem das verzweifelte Tier mit fliegenden Flanken, einknickenden Hinterläufen gegen seinen Peiniger Front machte, streckte Meister Isegrim ein wuchtiger Hieb der schweren Peitsche nieder. Nur im aller äußersten Notfall, wenn nämlich der Wolf den erbarmungslosen Reiter ansprang, erhielt der Graurock die tödliche Ladung gehackten Bleies aus nächster Nähe in den geifernden Rachen.1

Das charakteristische Gepräge verleiht jedoch unserer Waffe die Bauart des Schlosses. Eine Schraube hält die gerade, an einem Ende des leichteren Spannens wegen zu einer Art Handgriff umgebogene Schlagfeder am Lauf fest, welche mit ihrer unteren Fläche auf ein in den Lauf eingeschraubtes Piston schlägt. Wir sehen also, dass an dieser Waffe die Schlagfeder zugleich die Funktion des Flintenhahnes übernimmt. Eine v-förmig gekrümmte Abzugsfeder hält die 7,5 cm lange, um eine Achse drehbare Abzugstange in ihrer Lage. Die roh ausgefeilte Fratze am oberen Ende dieser Abzugstange legt gewiss Zeugnis ab von der humoristischen Ader des russischen Dorfschmiedes, welcher diese etwas mehr als ein russisches Pfund schwere Waffe verfertigt hatte. Das am Lauf erkennbare Loch dient nur zum Hindurchziehen eines Handriemens.

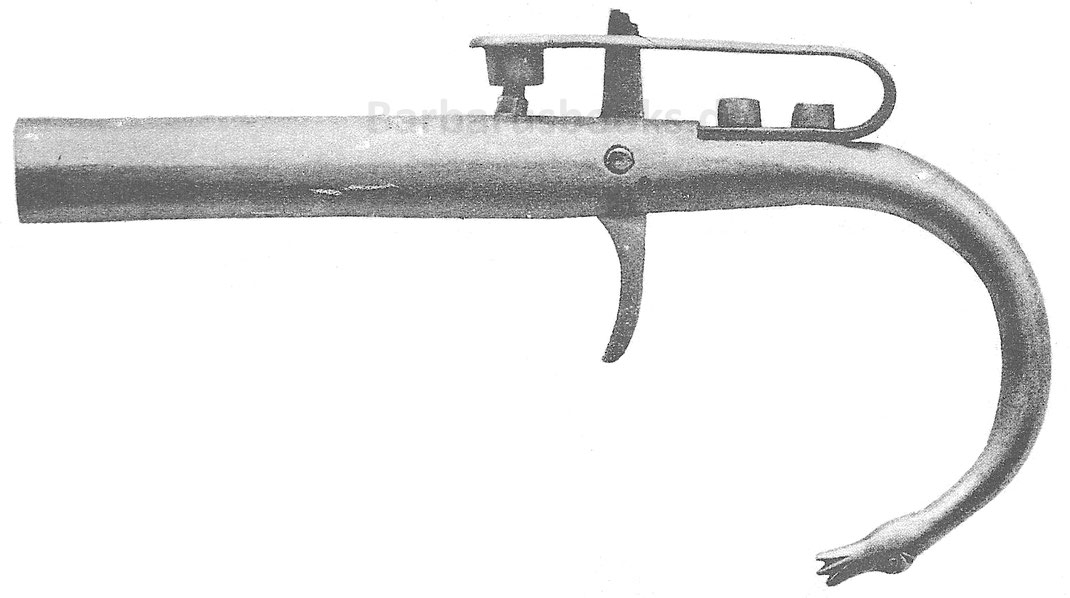

Noch einfacher als die oben beschriebene Waffe ist eine in meinem Besitz befindliche Pistole (Fig. 2) gebaut. An einem krückenartig gebogenen 20 cm langen Rohr aus blankem Eisen ist mit zwei Schrauben ein 7 cm langes gekrümmtes Eisenstück befestigt. Durch einen in demselben angebrachten Schlitz geht das 8 cm lange Züngel, in dessen oberes Ende drei Stufen eingefeilt sind. Auch an dieser Waffe ist die Spannfeder zugleich Schlagfeder und Flintenhahn; denn an ihrem vorderen Ende befindet sich ein kreisförmiges Eisenstück angenietet, in dessen Höhlung ein Piston hineinpasst. Das Kaliber der Pistole beträgt 14 mm, ihr Gewicht 351 Gramm. Der wesentliche Unterschied zwischen der Schiessvorrichtung an der Wolfspeitsche und dieser Pistole besteht, abgesehen von der äußeren Gestalt beider Waffen, in dem Mangel einer Abzugsfeder. Während dort zwei Federn in Verwendung kommen, genügt hier eine einzige, die sogar drei Funktionen verrichten muss.

Will man den Mechanismus dieser Pistole spannen, so umklammert man mit den vier Fingern der linken Hand den Lauf der Waffe, während der Daumen auf dem Rücken des Züngels ruht. Daumen und Zeigefinger der Rechten fassen das Ende der Schlagfeder und ziehen es nach rechts; gleichzeitig übt der Daumen der linken Hand einen Druck auf den Rücken des Züngels aus, wodurch dessen oberer Arm gegen die schmale rückwärtige Kante des in der Schlagfeder befindlichen Schlitzes gedrängt wird, bis endlich eine der eingefeilten Stufen in diese Kante einschnappt.

Nun erst kann das Zündhütchen auf das Piston aufgesetzt werden. Diese Art des Spannens ist zwar die bequemste, aber auch, sobald die Waffe geladen ist, die gefährlichste, denn die Mündung der Pistole ist in diesem Fall schief nach abwärts gegen den Unterleib des Spannenden gerichtet.

Der Umstand, dass die Mündung der Waffe weder außen, noch innen Spuren von Schraubengängen aufweist, lässt den Schluss zu, dass wir es hier wirklich nur mit einer Pistole und nicht etwa mit dem Bruchstück eines Abschraubgewehres oder einer Stockflinte zu tun haben, wie solche oft in erstaunlich sinnreicher Konstruktion von den Wildschützen verwendet werden, so dass der Ausspruch eines alten Waidmanns «Ein geschickter Wilderer trägt sein Gewehr zusammengelegt in der Westentasche bei sich» viel von seiner scheinbaren Unwahrscheinlichkeit verliert.

Sieht man endlich diese Pistole genauer an, so gewinnt man fast den Eindruck, als ob es sich um eine Wette gehandelt hätte, wie weit man es im Weglassen von überflüssigem Beiwerk bringen könne, ohne die Brauchbarkeit der Waffe zu beeinträchtigen. Der Erzeuger dieser Pistole war gewiss ein intelligenter Mensch, denn er löste die Aufgabe, eine Pistole auf die denkbar einfachste Art herzustellen, nicht nur in geschickter Weise, sondern man merkt auch deutlich das Streben, die Waffe zu einer handsamen, zu einer gut in der Hand liegenden zu machen. Und das ist sie auch. Ergreift man die Pistole, so kommt die Krümmung der Schlagfeder gerade in den Winkel zu liegen, welchen Daumen und Zeigefinger miteinander bilden, und findet dort vermöge ihrer der Hand scharfsinnig angepassten Abmessungen einen festen Rückhalt, der die Abgabe eines sicheren Schusses wesentlich begünstigt.

Der Vater dieser Pistole war gewiss auch ein peinlich genauer, ja kunstsinniger Mensch; dies beweist der allerliebste Schnitt des Schlangenkopfes am Ende des krückenartig gebogenen Handgriffes. Diese Waffe bietet also nicht nur dem Waffentechniker manches Überraschende, sie bietet auch dem Psychologen reiche Anregung, da hier einer der seltenen Fälle vorliegt, der aus dem Charakter des Werkes Rückschlüsse auf denjenigen des Erzeugers dieses Gegenstandes zu ziehen ermöglicht. Dr. Potier.

1 Brehm, Tierleben, Ausgabe 1893, II., S. 31.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 5. Dresden, 1900-1902.