Das Bestreben, beim Degenfechten durch ein mit der linken Hand geführtes Instrument die Waffe des Gegners festhalten oder sogar abbrechen zu können, um gleichzeitig mit der Rechten einen Stoß gegen den ungeschützten Partner führen zu können, hat die abenteuerlichsten Formen von Faustschilden veranlasst, öfters auch wurden Dolche mit Vorrichtungen zum Festhalten oder Abbrechen des Degens versehen, so dass hier die Waffe noch zum Faustschild und zum Degenbrecher wurde.

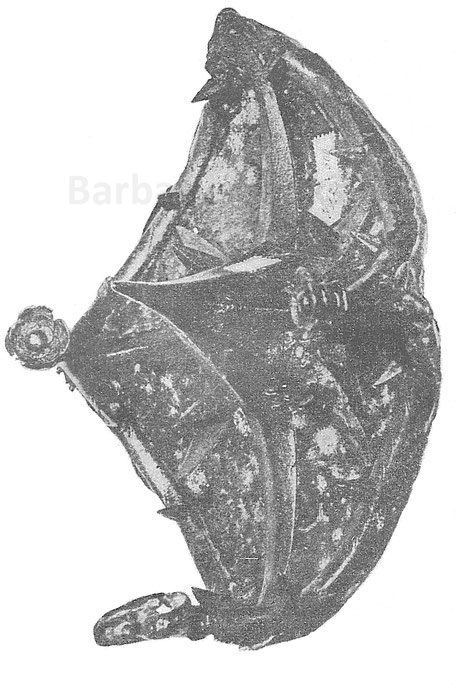

Wir bilden hier zwei derartige Stücke aus der Waffensammlung des bayrischen Nationalmuseums zu München nach Originalaufnahmen ab. Das eine (Fig. 1) (Invent. Nr. 1481) ist ein Faustschild von 0,21 m Höhe, aus Eisen gearbeitet, auf der Rückseite mit Leder, auf der Vorderseite teilweise mit rotem Samt überzogen. Ein kräftiger Griff an der Rückseite dient als Handhabe des Schildes; auf der Vorderseite sind Spitzen, rosetten- und hufeisenförmige Aufsätze geschickt so angeordnet und geformt, dass die Klinge des Gegners leicht für Augenblicke darin festgehalten werden kann. Der eine der hufeisenförmigen Ansätze ist abgebrochen. Die Entstehungszeit dieses Faustschildes dürfte gegen Mitte des 16. Jahrhunderts zu setzen sein.

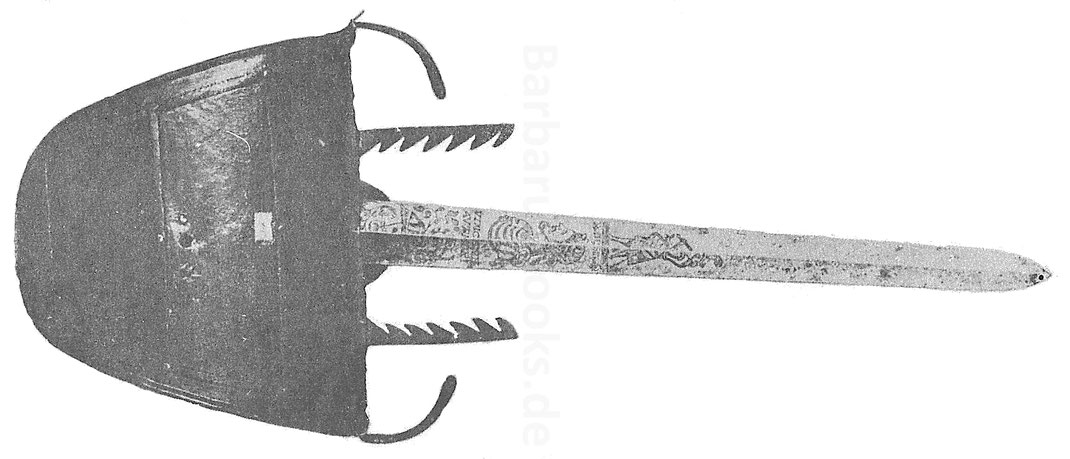

Das zweite Stück (Fig. 2) (Invent. Nr. 1497) ist ein großer Dolch, eine sogenannte Linkehand, von 0,58 m Gesamtlänge, den Demmin1 in seinen «Kriegswaffen» schon in Umrisszeichnung wiedergegeben hat. Die geätzte. Klinge zeigt auf der Vorderseite einen Trommelschläger, die Büste eines bärtigen römischen Cäsaren und die Inschriften:

WIL, SIG, A, F,

VINCERE AVT MORI.

Auf der Rückseite Rankenwerk mit Tieren. Der große Korb ist mit Degenbrechgitter und zwei einwärtsgebogenen und zwei nach innen zu gezahnten und der Klinge parallellaufenden Stangen versehen. Eine große Schraube mitten in der Fläche des Korbes lässt auf das frühere Vorhandensein noch einer anderen Vorrichtung zum gleichen Zweck schließen. Der Daumen ist noch besonders geschützt. Die Klinge war wohl kaum von vornherein für diesen Korb bestimmt, ist aber mit diesem annähernd gleichzeitig, um 1640 ca., entstanden.

Dr. E. Bassermann-Jordan.

1 A. Demmin, Die Kriegswaffen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1891, S. 769, Abb. 36.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 5. Dresden, 1900-1902.