Die Domestikation des Pferdes ist ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, insbesondere in Europa, wo sie nicht nur die Landwirtschaft revolutionierte, sondern auch das Militär, den Handel und die Kultur maßgeblich beeinflusste. Die Geschichte der Pferdedomestikation in Europa ist jedoch ein komplexer Prozess, der über mehrere Jahrtausende hinweg verlief und von verschiedenen kulturellen und geographischen Faktoren geprägt wurde.

Ursprung der Pferdedomestikation

Die ersten Pferde wurden vermutlich in Zentralasien, genauer gesagt auf den Steppen in der heutigen Ukraine, Kasachstan und Südrussland, domestiziert. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass diese Domestikation bereits etwa 5.000 Jahre v. Chr. begann. Die frühen menschlichen Gesellschaften, die in dieser Region lebten, begannen, Pferde zu züchten und als Zugtiere zu nutzen, um ihre nomadische Lebensweise zu erleichtern. Sie errichteten stabile Beziehungen zu den Tieren und verwendeten sie vor allem für den Transport und als Nahrungsquelle.

Die eigentliche Verbreitung der domestizierten Pferde nach Europa erfolgte jedoch schrittweise. Ab etwa 3.000 v. Chr. drangen diese Tiere durch Migration und Handel nach Europa ein. Die ersten europäischen Gesellschaften, die Pferde domestizierten, waren vor allem im südöstlichen Teil des Kontinents ansässig. Mit der Zeit verbreitete sich das Pferd bis in den westlichen und nördlichen Teil Europas.

Die Rolle des Pferdes im antiken Europa

In der frühen Bronzezeit (ca. 2.200 – 1.500 v. Chr.) begannen die europäischen Kulturen, Pferde intensiver zu nutzen. In den Regionen der heutigen Türkei, Griechenland und Italien waren Pferde nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein Statussymbol. Die Verwendung von Pferden in Kriegen nahm zu, da Pferde eine entscheidende Rolle in der Kriegsführung spielten. Das berittene Kriegerbild wurde in dieser Zeit ein bedeutendes kulturelles Symbol, insbesondere in den Reichen der Hethiter und der Griechen.

In der Antike, insbesondere im Römischen Reich, nahm die Bedeutung des Pferdes weiter zu. Die Römer perfektionierten den Einsatz von Pferden in der Armee, und berittene Soldaten, wie die römische Kavallerie, waren eine wesentliche Komponente ihrer militärischen Strategie. Auch im Zivilleben gewann das Pferd an Bedeutung: Es war ein unentbehrliches Transportmittel und wurde für den landwirtschaftlichen Betrieb genutzt.

Mittelalter und frühe Neuzeit

Im Mittelalter wurden Pferde zunehmend in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, um den Pflug zu ziehen oder schwere Lasten zu transportieren. Die Rolle der Pferde als Transportmittel und in der Kriegsführung blieb dominant. Ritter und Adelige hielten oft hochgezüchtete Pferde für den Krieg, was den sozialen Status weiter unterstrich. Die Ritterkultur, die sich auf das Pferd stützte, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die europäische Gesellschaft und prägte das Bild des mittelalterlichen Kriegers.

Mit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert und der Industrialisierung in Europa änderte sich die Rolle des Pferdes zwar, aber es blieb weiterhin ein wichtiges Symbol der Reitkultur und des Adels. Es diente als Transportmittel in ländlichen Gebieten und war nach wie vor im Militärwesen von Bedeutung, wenn auch zunehmend durch Maschinen ersetzt.

Die Geschichte des Pferdes im Alten Ägypten

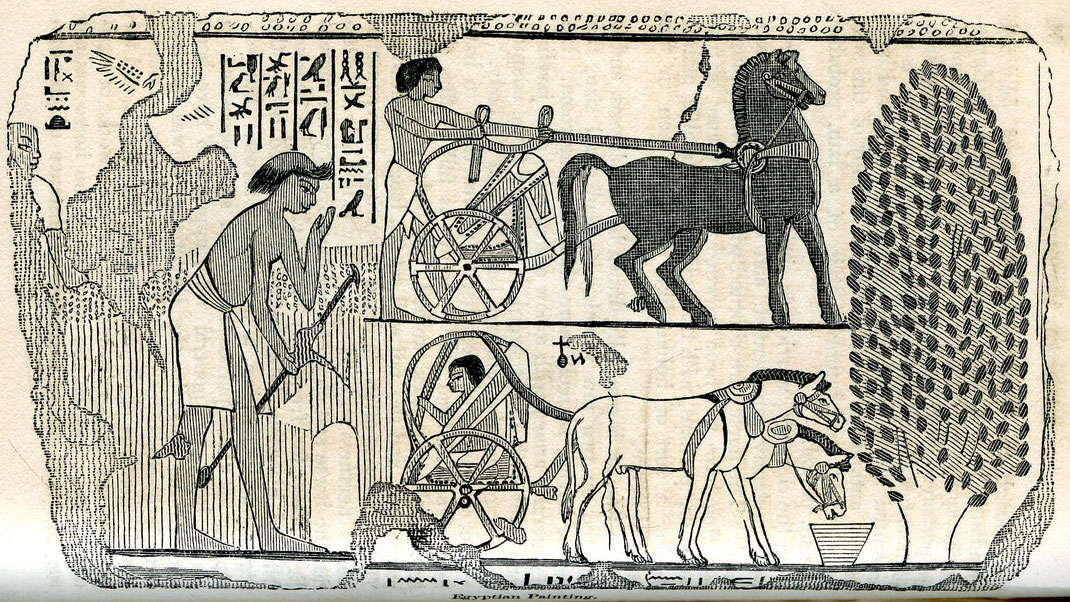

Das Pferd war im Alten Ägypten ein Symbol von Macht, Schnelligkeit und militärischer Überlegenheit. Obwohl es in der frühen ägyptischen Geschichte noch keine Rolle spielte, wurde es ab dem 2.

Jahrtausend v. Chr. zu einem wichtigen Bestandteil der ägyptischen Streitmacht und ein Statussymbol der Elite. Die Geschichte des Pferdes in Ägypten ist eng mit militärischer Entwicklung,

königlichem Prestige und ausländischen Einflüssen verbunden.

1. Vor der Einführung des Pferdes

In den ersten Dynastien und während des Alten und Mittleren Reichs (ca. 2700–1650 v. Chr.) spielte das Pferd keine Rolle im Leben der Ägypter. Die Hauptnutztiere waren:

Rinder (für Landwirtschaft und Transport)

Esel (als Lasttiere)

Maultiere (gelegentlich für Transport)

Pferde waren zu dieser Zeit in Ägypten noch nicht bekannt – sie stammten ursprünglich aus den eurasischen Steppen und wurden erst über Kontakte mit dem Nahen Osten eingeführt.

2. Die Ankunft des Pferdes in Ägypten

Das Pferd kam wahrscheinlich um 1650 v. Chr. mit den Hyksos, einem semitischen Volk, das das Nildelta besetzte und später über Unterägypten herrschte. Die Hyksos brachten nicht nur das Pferd mit,

sondern auch:

Den Streitwagen

Neue Waffen (z. B. Kompositbogen, Bronzespeer)

Diese Technologien verschafften ihnen militärische Vorteile gegenüber den Ägyptern.

Als die Ägypter im 16. Jahrhundert v. Chr. die Hyksos vertrieben (unter Ahmose I., Begründer des Neuen Reiches), übernahmen sie das Pferd und den Streitwagen – und perfektionierten deren

Einsatz.

3. Das Pferd im Neuen Reich (ca. 1550–1070 v. Chr.)

Militärische Bedeutung

Im Neuen Reich wurde das Pferd zur Schlüsselressource der ägyptischen Kriegsführung. Besonders unter den Pharaonen der 18. Dynastie (z. B. Thutmosis III., Amenophis II.) wurden Streitwagenarmeen

aufgebaut, die Ägypten zur militärischen Großmacht machten.

Der ägyptische Streitwagen:

Leicht gebaut aus Holz und Leder

Zwei Pferde als Gespann

Besatzung: Fahrer + Bogenschütze

Sehr wendig, geeignet für flaches Gelände

Die Ägypter verwendeten den Streitwagen nicht für den Frontalangriff, sondern als mobile Schussplattform: Der Bogenschütze feuerte im Vorbeifahren auf den Feind, dann wendete der Wagen für eine

neue Attacke.

Zucht und Pflege

Die Ägypter begannen, Pferde gezielt zu züchten – vor allem auf Kraft, Ausdauer und Schönheit. Pferde waren wertvoll und wurden:

In königlichen Ställen gehalten

Mit Namen versehen

Oft von der Oberschicht selbst gepflegt oder überwacht

4. Pferde als Statussymbol

Hochwertige Pferde galten als Zeichen von Adel, Rang und königlicher Gunst. Nur der Adel und die Armee durften sie nutzen. Pferde erschienen häufig auf Darstellungen von:

Pharaonen im Streitwagen (z. B. Ramses II. bei Kadesch)

Jagdszenen

Siegesdarstellungen mit überrannten Feinden

Der Besitz eines gut gezüchteten Pferdes war ein Ausdruck von Macht, ähnlich wie ein edles Haus oder ein prächtiges Grab.

Pharaonen nannten ihre Lieblingspferde oft in Inschriften, z. B. trug eines von Ramses II.’ Pferden den Namen „Sieg im Theben“.

5. Religiöse und kulturelle Aspekte

Im Gegensatz zu Tieren wie dem Stier oder dem Falken wurde das Pferd nicht als heiliges Tier verehrt, aber es genoss hohen Respekt. Es wurde:

In Grabdarstellungen als edles Tier gezeigt

Mit aufwändigen Zaumzeugen und Decken geschmückt

Manchmal sogar mit ins Grab genommen (z. B. bei hochrangigen Offizieren)

Auch in der Sprache und Kunst wurde das Pferd zum Symbol für:

Kraft

Schnelligkeit

Siegeswillen

6. Späterer Niedergang der Bedeutung

Mit dem Ende des Neuen Reichs und zunehmender politischer Instabilität verlor das Pferd an Bedeutung. Die einst mächtige Streitwagenarmee wurde in späteren Epochen durch neue Kriegsformen

abgelöst:

Mehr Infanterieeinsatz

Später: Verwendung von Reitern (Kavallerie) bei fremden Herrschern (z. B. Perser, Griechen, Römer)

Trotzdem blieb das Pferd ein Symbol für Königsmacht und militärische Stärke bis weit in die griechisch-römische Zeit hinein.

Das Pferd als Waffe in der Antike

In der Antike war das Pferd nicht nur ein Fortbewegungsmittel oder Statussymbol – es war eine mächtige Waffe. In einer Zeit, in der die Mobilität von Armeen über Sieg oder Niederlage entschied,

bot das Pferd strategische und taktische Vorteile, die ganze Zivilisationen beeinflussten. Ob als Reittier, als Zugtier für Streitwagen oder als Teil komplexer militärischer Formationen – das

Pferd war ein unverzichtbarer Bestandteil antiker Kriegsführung.

Der Anfang: Streitwagenkultur und der Einsatz von Pferden

Ursprung in Zentralasien und dem Nahen Osten

Die ersten militärischen Anwendungen des Pferdes sind eng mit der Erfindung des Streitwagens verbunden. Diese Technologie entwickelte sich etwa um 2000 v. Chr. in den Steppengebieten

Zentralasiens und im Nahen Osten. Mit der Domestizierung des Pferdes (ca. 3500–3000 v. Chr.) und der Erfindung des leichten Rads wurde der Streitwagen zu einem effektiven Kriegsinstrument.

Die Hethiter, Ägypter, Assyrer und später auch die Perser setzten Streitwagen in großem Stil ein. Zwei bis vier Pferde zogen einen leichten Wagen, auf dem ein Fahrer und ein Bogenschütze oder

Speerwerfer standen. Diese mobilen Plattformen ermöglichten schnelles Vorrücken, überraschende Angriffe und flexible Rückzüge.

Streitwagen in Ägypten

Ein berühmtes Beispiel für den Streitwageneinsatz findet sich im Neuen Reich Ägyptens (ca. 1550–1070 v. Chr.), insbesondere unter Pharao Thutmosis III. und Ramses II. Die Ägypter setzten gut

organisierte Streitwagenkorps ein, ausgestattet mit leichten, schnellen Pferden und durchtrainierten Kriegern. Die berühmte Schlacht von Kadesch (ca. 1274 v. Chr.) zwischen den Ägyptern und

Hethitern gilt als eine der größten Streitwagenschlachten der Geschichte – mit tausenden von Pferden auf beiden Seiten.

Der Wandel: Vom Streitwagen zur Kavallerie

Die Erfindung des Reitens im Krieg

Obwohl das Pferd schon früh domestiziert wurde, dauerte es lange, bis der direkte Reiteinsatz im Krieg effizient möglich war. Erst mit der Entwicklung des reitbaren Pferdes (klein, aber robust)

und später der Reittechniken ab dem 1. Jahrtausend v. Chr. entwickelte sich die Kavallerie als neue militärische Kraft.

Skythen und Nomadenvölker

Die Skythen, ein iranisches Reitervolk aus den eurasischen Steppen (ca. 700 v. Chr.), waren Meister der berittenen Kriegsführung. Sie führten leichte Kavallerieeinheiten mit kurzen Bögen und

hoher Mobilität ein. Diese Reiter konnten schnell zuschlagen und sich ebenso rasch zurückziehen – ein Prinzip, das spätere Reitervölker wie die Sarmaten, Parther und Hunnen

perfektionierten.

Die Parther etwa besiegten 53 v. Chr. in der Schlacht bei Carrhae ein römisches Heer unter Crassus – durch den geschickten Einsatz berittener Bogenschützen und schwerer Reiter (Kataphrakten), die

mit Pferdepanzerung ausgerüstet waren.

Das Pferd in der griechischen und römischen Kriegsführung

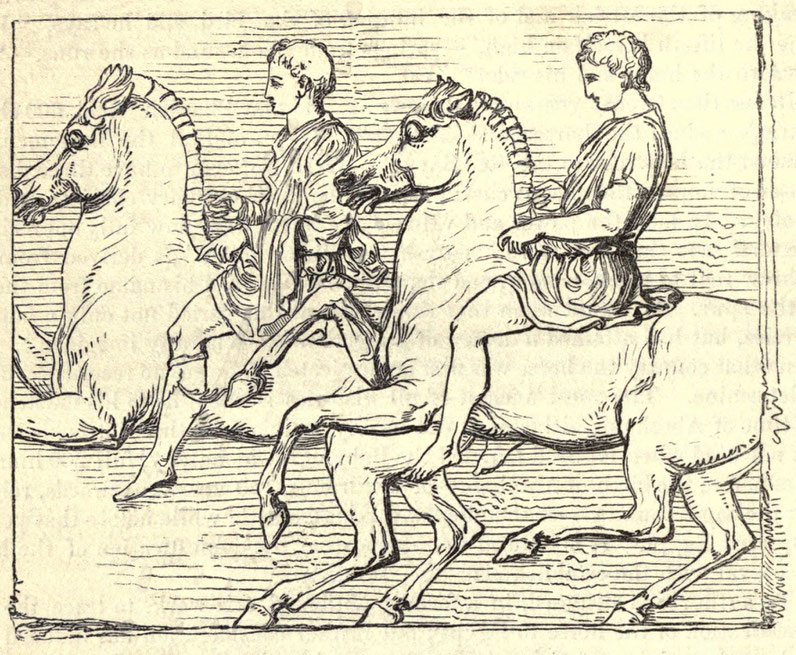

Griechenland

Die griechischen Stadtstaaten setzten Pferde eher begrenzt ein. Da Griechenland ein gebirgiges Land war, bot es wenig Raum für große Kavallerieeinsätze. Dennoch hatten einige Regionen wie

Thessalien berühmte Reitertruppen. Auch Alexander der Große (356–323 v. Chr.) setzte hochdisziplinierte Kavallerieeinheiten ein, insbesondere seine Hetairenreiterei, eine Eliteeinheit, die

entscheidend zur Eroberung des Perserreichs beitrug.

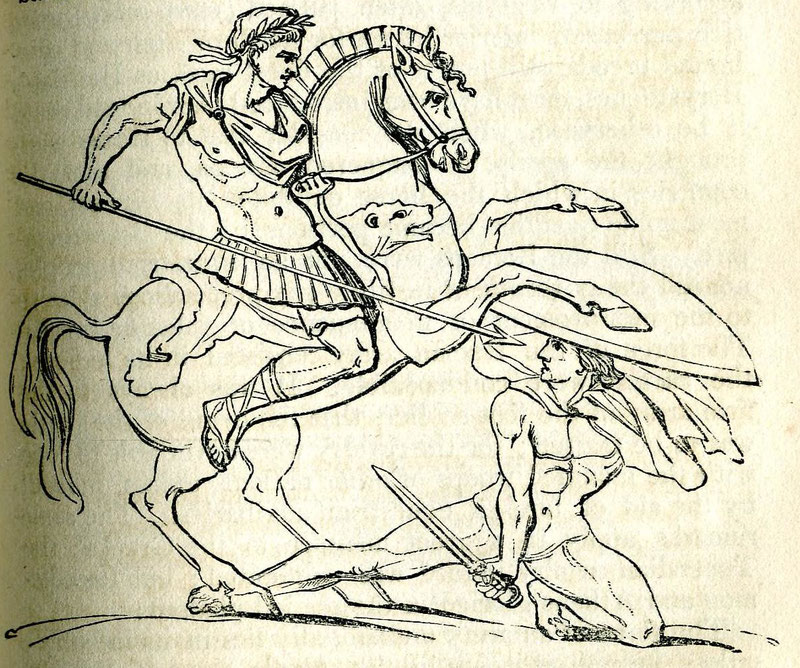

Rom

Rom war in seinen frühen Jahrhunderten eine Infanteriemacht. Die römische Legion war berühmt für ihre Flexibilität und Organisation – Pferde spielten hier zunächst nur eine unterstützende Rolle.

Später erkannte Rom jedoch den Wert berittener Truppen, insbesondere zur Aufklärung, Verfolgung und als Stoßtruppe gegen erschöpfte Gegner.

Unter Kaiser Augustus und seinen Nachfolgern wurde die römische Kavallerie professionalisiert und in Alae (Reitereinheiten) organisiert. Besonders berühmt waren berittene Hilfstruppen aus den

Provinzen, etwa gallische oder numidische Reiter, die im gesamten Imperium eingesetzt wurden.

Technik und Ausrüstung: Pferde als Kriegsmaschinen

Rüstung und Schutz

Mit der Zeit wurden nicht nur Reiter, sondern auch Pferde gepanzert. In der spätantiken Zeit trugen Kataphrakten und Clibanarii (schwer gepanzerte Reiter) sowohl Körper- als auch Pferderüstungen,

meist aus Metall- oder Lederschuppen. Diese Einheiten waren langsamer, aber nahezu unaufhaltsam im direkten Angriff.

Training und Zucht

Die Kriegsführung verlangte gut trainierte Pferde. Diese mussten lernen, Lärm, Blut, Feuer und das Gedränge der Schlacht zu ertragen. Auch die Zucht wurde auf Kraft, Ausdauer und Gehorsam

optimiert. Bestimmte Pferderassen wurden bevorzugt – etwa numidische Pferde für ihre Schnelligkeit oder persische für ihre Ausdauer.

Symbolische und kulturelle Bedeutung

Neben ihrer militärischen Rolle hatten Pferde in der Antike auch eine enorme symbolische Bedeutung. Sie galten als edel, göttlich oder königlich. In vielen Kulturen wurden Pferde mit Göttern oder

Herrschern assoziiert – etwa mit Poseidon (dem Pferde- und Meeresgott der Griechen), Mitra im persischen Raum oder den keltischen Pferdegottheiten.

Pferdeopfer zu rituellen Zwecken waren nicht unüblich, etwa in der römischen October Equus-Zeremonie, bei der ein Streitwagenpferd geopfert wurde. Auch in der Grabkunst und Mythologie tauchen

Pferde häufig auf – als Begleiter von Helden, Zeichen von Macht oder Übergangswesen in die Unterwelt.

Das Kriegspferd im Mittelalter – Macht, Waffe und Mythos

Im europäischen Mittelalter spielte das Pferd eine zentrale Rolle auf dem Schlachtfeld, im sozialen Gefüge und in der symbolischen Welt. Als Kriegspferd war es mehr als nur ein Transportmittel:

Es war Teil der militärischen Strategie, ein Statussymbol der Ritterkultur und ein Ausdruck adeliger Identität. Die Entwicklung des mittelalterlichen Kriegswesens ist eng mit der Zucht,

Ausbildung und Nutzung von Pferden verbunden. Der folgende Text beleuchtet die Rolle des Kriegspferdes im Mittelalter in seinen verschiedenen Facetten – vom frühen Mittelalter bis in die Zeit der

Spätgotik.

1. Frühmittelalter: Übergang und Kontinuität

Nach dem Zerfall des Weströmischen Reiches (476 n. Chr.) wurde Europa in kleinere Reiche und Stammesgebiete aufgeteilt. Die Kontinuität der Reiterei wurde durch germanische Völker wie die Goten,

Franken und Langobarden bewahrt. Diese setzten Pferde vor allem zur schnellen Truppenbewegung und als Symbol von Macht ein, aber es fehlte noch an spezialisierter Kavallerie.

Der berühmte fränkische Herrscher Karl der Große (reg. 768–814) förderte gezielt die Zucht großer, kräftiger Pferde für das Militär. Unter seiner Herrschaft wurde das Pferd fester Bestandteil der

adligen Kriegsführung. Gleichzeitig entstanden erste Ansätze einer gepanzerten Reiterei – die Vorstufe des Rittertums.

2. Hochmittelalter: Die Blütezeit des Rittertums

Das Ritterpferd – der „Destrier“

Im Hochmittelalter (ca. 1000–1300) erlebte das Kriegspferd seine Blütezeit. Die wichtigsten Pferdetypen im Krieg waren:

Destrier: Das klassische Schlachtross, groß, stark, wendig, gezüchtet für den Kampf.

Courser: Schneller und leichter, für Verfolgungen und längere Feldzüge geeignet.

Palfrey: Bequemes Reitpferd für Reisen und repräsentative Auftritte, seltener im Kampf.

Der Destrier wurde gezielt für die schwere Kavallerie gezüchtet. Diese Pferde waren kräftig genug, um einen voll gerüsteten Ritter (Rüstung oft 30–40 kg) samt Waffen zu tragen – zusätzlich zu

ihrer eigenen Panzerung.

Ritterliche Kriegsführung

Der Ritter war im Hochmittelalter das Ideal des Kriegers: beritten, gepanzert, adelig. Die Taktik bestand oft aus dem Frontalangriff in Keilformation – dem „Ritterangriff“. Diese Angriffe lebten

von der Wucht des Pferdes, dem Überraschungsmoment und der Disziplin der Formation. Der Lanzenstoß im Galopp, auf ein Signal hin, war eine gefürchtete Taktik, die gegnerische Reihen durchbrechen

konnte.

Das Pferd war dabei nicht nur ein Mittel zum Zweck – es war ein mittrainierter Partner im Gefecht. Viele Ritter hatten ihre Pferde speziell ausgebildet: Sie mussten auf Kommandos reagieren, sich

im Gedränge bewegen, nicht scheuen vor Blut, Lärm und Tod.

3. Ausbildung und Haltung

Ein Kriegspferd zu halten, war teuer. Es benötigte:

Hochwertiges Futter (Hafer, Heu)

Schutzräume (Stallungen)

Fachkundige Pflege (Hufschmiede, Stallknechte)

Spezialisierte Ausbildung (Dressur, Schlachtentraining)

Die Ausbildung begann oft schon im Fohlenalter. Pferde wurden an den Klang von Waffen, Rüstungen und Trompeten gewöhnt. Viele lernten, auf Schenkeldruck oder Zurufe zu reagieren – Zügel waren im

Nahkampf oft zweitrangig.

Ein Kriegspferd konnte mehrere Jahre Ausbildung benötigen und war ein erheblicher Kostenfaktor – was erklärt, warum es fast ausschließlich dem Adel vorbehalten war.

4. Ausrüstung und Schutz

Pferderüstung („Barding“)

Im Spätmittelalter (ab 14. Jh.) wurden Pferde zunehmend gepanzert. Typische Schutzteile waren:

Chanfron – Kopfschutz aus Metall oder Leder

Criniere – Halsplatte, meist schuppenförmig

Croupiere – Schutz für die Kruppe (Hinterteil)

Flanchard – Seitenschutz

Nicht alle Ritter konnten sich solche Rüstungen leisten, aber bei Turnieren oder in der Hochrüstung der Elite wurden sie häufig eingesetzt.

Sattel und Zaumzeug

Der hochgezogene Rittersattel war eine Innovation, die mehr Halt bei Lanzenstößen bot. Auch Steigbügel waren entscheidend – sie verbesserten die Stabilität und ermöglichten wuchtige Angriffe. Das

Zaumzeug war oft aufwändig verziert und Ausdruck von Prestige.

5. Bedeutung in Gesellschaft und Kultur

Statussymbol und Mythos

Das Kriegspferd war Statussymbol des Adels. Es wurde oft mit Edelsteinen geschmückt, gesegnet, benannt und fast wie ein Mensch behandelt. In der höfischen Literatur (z. B. in den Artusromanen)

spielen Pferde eine zentrale Rolle. Helden wie Parzival oder Lancelot reiten berühmte Pferde, deren Namen bekannt sind wie die der Ritter selbst.

In der Heraldik (Wappenkunde) taucht das Pferd häufig als Symbol für Tapferkeit, Schnelligkeit und Freiheit auf. Auch die christliche Religion griff das Motiv auf – der apokalyptische Reiter oder

der Heilige Georg auf dem Pferd wurden zu ikonischen Bildern.

6. Veränderungen im Spätmittelalter

Ab dem 14. Jahrhundert veränderte sich die Kriegsführung:

Langbogen (z. B. bei den Engländern in der Schlacht von Crécy, 1346) erwiesen sich als tödlich gegen Reiter.

Piken und Hellebarden schufen effektive Infanterieformationen gegen Kavallerie.

Die Schusswaffen ab dem 15. Jh. leiteten das Ende des klassischen Ritterheers ein.

Trotzdem blieben Kriegspferde zentral – wenn auch zunehmend für Mobilität, Aufklärung und Prestige, weniger für den Frontalangriff. In der frühen Neuzeit (ab dem 16. Jh.) entstanden neue

Kavallerieformen wie die Kürassiere oder Dragoner.

Die Kavallerie war im Mittelalter eine der wichtigsten Waffengattungen, vor allem im Hoch- und Spätmittelalter. Ihr Einsatz war jedoch stark abhängig von der Epoche, dem Gelände, der gegnerischen

Armee und dem taktischen Können der Heerführer. Im Folgenden findest du eine systematische Darstellung, wie Kavallerie im mittelalterlichen Kampf eingesetzt wurde und welche Taktiken dabei zum

Einsatz kamen.

1. Grundtypen der mittelalterlichen Kavallerie

Man unterscheidet im Mittelalter grob zwischen:

Schwerer Kavallerie (Ritter, gepanzerte Adlige)

Leichter Kavallerie (Späher, Bogenschützen zu Pferd, Reiter aus Randgebieten oder Hilfstruppen)

2. Taktiken der schweren Kavallerie

a) Frontaler Reiterangriff (Ritterangriff)

Beschreibung:

Der klassische Einsatz schwerer Kavallerie war der Frontalangriff in Keil- oder Linie, mit hoher Geschwindigkeit und Lanzen nach vorn gerichtet.

Ziel:

Feindliche Linien durchbrechen, Panik verursachen, Befehlshaber ausschalten oder die gegnerische Moral brechen.

Ablauf:

Die Reiter sammeln sich in Formation (oft Keil).

Trompetensignal oder Fahne zum Angriff.

Galoppphase mit senkrecht gehaltener Lanze.

Aufprall auf gegnerische Infanterie oder Kavallerie.

Nach dem ersten Stoß: Nahkampf mit Schwert, Axt, Streitkolben.

Beispiel:

Die Schlacht bei Hastings (1066) zeigt frühen Einsatz von Kavallerieangriffen gegen Infanterie. Auch in der Schlacht von Bouvines (1214) spielten Ritterangriffe eine entscheidende Rolle.

b) Durchbruch und Flankenangriff

Beschreibung:

Statt frontal anzugreifen, versuchte die Kavallerie oft, die Flanken oder die Nachhut des Feindes zu attackieren.

Taktik:

Hauptstreitmacht bindet den Feind frontal.

Kavallerie umgeht die Hauptlinie.

Greift von der Seite oder von hinten an.

Effekt:

Verwirrung, Rückzugschaos, Zerfall der gegnerischen Formation.

c) Verfolgung und Zerschlagung

Beschreibung:

Wenn der Gegner floh oder seine Reihen auflöste, setzte die Kavallerie zur Verfolgung an.

Ziel:

Möglichst viele Feinde gefangen nehmen oder töten, Beute machen, Führungsstrukturen zerstören.

Beispiel:

In vielen Kreuzzugsschlachten (z. B. bei Arsuf, 1191) spielte die Verfolgung eine große Rolle.

d) Schockwirkung ("Schockkavallerie")

Der Anblick gepanzerter Ritter in Formation hatte psychologische Wirkung. Viele Gegner flohen allein beim Anrollen eines Ritterkeils.

3. Taktiken der leichten Kavallerie

Leichte Kavallerie war flexibler und oft auf Beweglichkeit und Überraschung ausgelegt. Sie wurde eingesetzt für:

Aufklärung / Spionage

Plänkeln / Belästigung des Gegners

Überfälle auf Nachschub oder Tross

Bogenschießen zu Pferd (besonders durch Reitervölker wie Ungarn, Mongolen)

Beispiel:

Die ungarische Reiterei (10.–11. Jh.) setzte auf Scheinrückzüge, Pfeilhagel und schnelle Bewegungen.

Die spanische Reiterei während der Reconquista war ebenfalls sehr beweglich und nutzte die Vorteile von leicht gepanzerten Reitern im offenen Gelände.

4. Kombinierte Taktiken

Im Hoch- und Spätmittelalter wurden Armeen komplexer und kombinierten Infanterie, Fernkampf und Kavallerie. Taktiken entstanden, bei denen Reiter nicht mehr nur frontal angreifen, sondern

koordinierter eingesetzt wurden.

Beispiel: Schlacht von Falkirk (1298)

Die schottische Infanterie formierte sich in Speerigeln („Schiltrons“).

Die englische Kavallerie konnte diese nicht durchbrechen.

Erst Bogenschützen schwächten die Schotten, dann griff die Kavallerie erneut an – mit Erfolg.

5. Grenzen der Kavallerie im Mittelalter

Trotz ihrer Macht war Kavallerie nicht unbesiegbar.

Schwächen:

Enges Gelände (Wälder, Sümpfe, enge Stadtbereiche)

Dichte Formationen von Speerträgern (z. B. Schweizer Pikeniere, schottische Schiltrons)

Langbogenschützen (wie bei Crécy, 1346 – Engländer gegen französische Ritter)

Befestigungen (Mauern, Gräben, Palisaden)

Deshalb konnte gut organisierte Infanterie, vor allem ab dem 14. Jahrhundert, der Kavallerie zunehmend Paroli bieten.

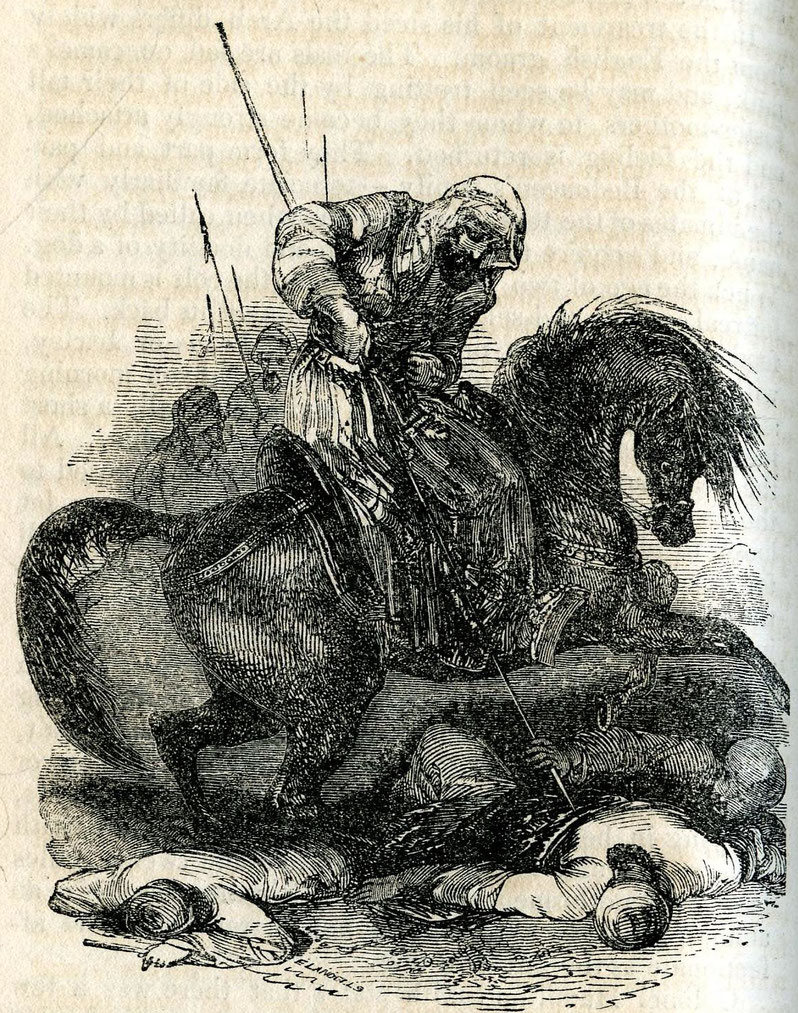

Wie nutzten die Araber im Mittelalter das Pferd im Kampf?

Die arabischen Reiter des Mittelalters nutzten das Pferd auf hoch spezialisierte, taktisch kluge und kulturell tief verwurzelte Weise. Anders als die schwer gerüstete europäische Ritterkavallerie

setzten die arabischen Armeen im Mittelalter vor allem auf Beweglichkeit, Präzision, Ausdauer und intelligente Kriegsführung – stark unterstützt durch ihre berühmten arabischen Pferde, die zu den

edelsten und leistungsfähigsten der Welt zählten.

1. Das arabische Pferd – das ideale Kriegstier

Die arabischen Pferde waren für den Kriegseinsatz wie geschaffen:

Leicht gebaut, aber muskulös und zäh

Extrem ausdauernd – ideal für lange Märsche und Wüstenkriege

Schnell und wendig – gut für schnelle Angriffe und Rückzüge

Intelligent und gehorsam – durch enge Bindung an den Reiter

Schon vor dem Islam waren Pferde in der arabischen Wüste hoch geschätzt. Sie galten als Geschenk Gottes, wurden sorgfältig gezüchtet und spielten eine zentrale Rolle in Kultur, Dichtung und

Religion.

2. Taktiken im Kampf – Mobilität statt Masse

Die Araber nutzten das Pferd nicht für den schweren Frontalangriff, wie ihn europäische Ritter praktizierten, sondern bevorzugten flexible, leichte Kavallerietaktiken, die oft auf Beweglichkeit,

List und Nervenstärke setzten.

Die wichtigsten Taktiken:

a) Reitende Bogenschützen

Ein typisches Merkmal arabischer Kriegsführung war der Berittene Bogenschütze. Ausgebildete Reiter feuerten im Galopp präzise Pfeile ab, oft auch im Rückzug („Parthischer Schuss“). Das

ermöglichte:

Hit-and-run-Taktiken

Langsame Zermürbung des Gegners

Scheinflucht, um den Feind aus der Formation zu locken

Diese Taktik war besonders wirksam gegen unflexible oder schwer gepanzerte Gegner – z. B. byzantinische oder fränkische Truppen.

b) Leichte Stoßtruppen

Arabische Reiter kämpften oft mit leichten Lanzen, Krummsäbeln (Säbel/Scimitars) und Schilden. Sie waren nicht auf schwere Rüstung angewiesen, sondern auf Schnelligkeit und Präzision. In der Nähe

konnten sie blitzschnell zustoßen und sich ebenso schnell zurückziehen.

c) Scheinrückzug und Umfassung

Arabische Kommandeure nutzten oft den Scheinrückzug, um den Gegner zu täuschen:

Arabische Reiter greifen kurz an, täuschen Rückzug vor.

Feind verfolgt unkoordiniert.

Araber wenden, umzingeln und schlagen zurück – meist von mehreren Seiten.

Diese taktische Raffinesse verlangte hohe Disziplin und Vertrauen zwischen Reiter und Pferd.

3. Strategische Vorteile im Wüstenkrieg

Arabische Kavallerie war an extreme Bedingungen angepasst. Pferde waren trainiert, mit wenig Wasser auszukommen, auf Sand und Geröll zu laufen und auch bei Hitze einsatzfähig zu bleiben.

Das gab den Arabern strategische Vorteile:

Schnelle Bewegungen durch unwegsames Gelände

Überraschungsangriffe über lange Distanzen

Unabhängigkeit von schwerem Nachschub

Im Kampf gegen langsame byzantinische oder sassanidische Armeen war das oft kriegsentscheidend.

4. Islamische Expansion und das Pferd

Im Zuge der islamischen Expansion (7.–8. Jh.) spielten Pferde eine zentrale Rolle:

Arabische Heere eroberten in wenigen Jahrzehnten weite Teile des Nahen Ostens, Nordafrikas, Persiens und Spaniens.

Diese Feldzüge wären ohne schnelle Reiterheere nicht möglich gewesen.

Berberische und andalusische Reiter in Nordafrika und Spanien entwickelten später eigene Stile, beeinflusst von arabischer Taktik und Pferdezucht.

5. Begegnung mit Kreuzfahrern und Byzantinern

Während der Kreuzzüge (11.–13. Jahrhundert) trafen europäische Ritter auf arabische Reiterei. Der Kontrast war enorm:

Arabische Kavallerie Europäische Ritter

Leicht gerüstet Schwer gepanzert

Schnell und beweglich Langsam und wuchtig

Taktisch flexibel Stark im Frontalangriff

Hit-and-run-Taktiken Nahkampforientiert