Die Toppleute, die Backmänner, die Achterwache und die Wächter waren in zwei Wachen aufgeteilt, Backbord und Steuerbord. Sie schliefen nachts in Hängematten auf dem Unterdeck, zusammengepfercht wie Sardinen, Reihe für Reihe, die sich quer über das Schiff erstreckten. Während des größten Teils von Lord Nelsons Laufbahn hatten die Hängematten eine stumpfe, braune Farbe, nicht unähnlich der Farbe gegerbter Segel. Später wurden sie aus weißem Segeltuch oder „Twilled Sacking“ hergestellt, das durch häufiges Waschen weiß blieb. Die Hängematten wurden mit Schnüren an Holzlatten oder Klampen befestigt, die an den Balken über den Kanonendecks festgenagelt waren. Die Regel lautete „vierzehn Zoll pro Mann“, aber manche Schiffe boten sechzehn Zoll und ein oder zwei sogar achtzehn Zoll. Die Unteroffiziere, die an der Bordwand schliefen, hatten jeweils etwa zwei Fuß Platz, da „sie nicht eingeklemmt werden sollten“. In der Praxis war die Regel nicht so streng, wie sie klingt. Auf den meisten Schiffen lagen die Wachen abwechselnd, ein Mann der Backbordwache wechselte sich mit einem Mann der Steuerbordwache in jeder Hängemattenreihe ab, sodass nachts jede zweite Hängematte in jeder Reihe leer war und der Druck erträglicher war. Auf Schiffen, auf denen diese Regel nicht beachtet wurde, schliefen die Wachen auf ihren jeweiligen Seiten, zusammengepfercht und sehr unbequem.

Das Liegen der Männer auf ihren jeweiligen Seiten des Schiffes hatte den weiteren Nachteil, dass das Schiff aus der Form geriet, da ein großes Gewicht auf eine Seite gelangte, anstatt es gleichmäßig zu verteilen. Jeder Mann hatte zwei Hängematten, eine benutzte und eine saubere. Die Hängematten wurden einmal wöchentlich verschoben und geschrubbt und zum Trocknen zwischen den Masten aufgehängt. Jeden Morgen um halb acht wurden die Schlafenden durch die Pfeife des Bootsmanns, die Pfeifen seiner Maaten und das „Alle Mann Raus“ aus den Hängematten gejagt. Wer auch nur eine Minute länger in seiner Hängematte lag, wurde prompt niedergestreckt und mit Colts oder Stöcken auf die Schultern geschlagen. Man erwartete, dass man beim ersten Ton der Pfeife rauskam.

Die Matrosen schliefen im Allgemeinen „alle im Stehen, wie ein Kavalleriepferd“ – das heißt, sie zogen sich kaum aus. Die Kleidung, die sie auszogen, legten sie normalerweise sorgfältig unter ihre Kissen, damit die Diebe sie nicht während der Nacht stehlen konnten. Wenn sie aufstanden, warfen sie sich eilig ihre Kleidung um und machten sich sofort daran, ihre Hängematten zu festen, wurstähnlichen Rollen zusammenzubinden. Dies taten sie mit einer Schnur, die Hängemattenspanner genannt wurde. Eine richtig festgebundene Hängematte wurde mit „sieben Drehungen“ gesichert. Sobald diese sieben Drehungen geschafft waren, wurde die Hängematte an Deck hinabgelassen, die Kopf- und Fußstützen wurden sorgfältig unter die Leine gedreht, und der Matrose warf sich die Rolle über die Schulter und rannte an Deck, um sie zu verstauen. Die Hängemattennetze, in denen die Hängematten verstaut waren, verliefen rund um den oberen Teil des Schiffes und bildeten eine Art sechs oder sieben Fuß hohes Bollwerk zum Schutz der Marinesoldaten und der Kleinwaffentruppen. Die Viertelmeister, Steuermannsmaate und Fähnriche beaufsichtigten das Verstauen der Hängematten und lehnten jede Hängematte ab, die zu locker befestigt war, um durch einen vorgeschriebenen Reifen zu passen.

Jede Abteilung des Schiffes verstaute ihre Hängematten in bestimmten, genau abgegrenzten Teilen der Netze, so die Backmänner auf dem Vorschiff, die Fockmänner unter der Vortakelung und die Marinesoldaten auf dem Achterdeck. Jede Hängematte war auf einem weiß aufgemalten Fleck nummeriert, und ein paar einfache blaue Buchstaben zeigten den Dienstgrad ihres Besitzers an. Tagsüber, bei schönem Wetter, blieben die Hängematten in den Netzen und waren Sonne und Wind ausgesetzt. Bei nassem oder schlechtem Wetter wurden sie mit weiß oder gelb bemalten Segeltuchhüllen, sogenannten Hängemattentüchern, abgedeckt. Abends, etwa um 19:00 oder 19:30 Uhr, wurden sie heruntergelassen, d. h. aus ihren Plätzen in den Netzen genommen und an ihren jeweiligen Latten auf dem Kojendeck aufgehängt.

Die Kojen, die Schlafplätze der Männer, waren in Gruppen gekennzeichnet. Die Männer vom Vordeck schliefen vorne, die Männer vom Vormars neben ihnen, dann die Männer vom Großmars, die Wächter und die Achterwache. Die Marinesoldaten schliefen entweder achtern, direkt vor der Waffenkammer, oder in den Nischen des Orlops vor der Achterkanzel. Die Faulenzer versteckten sich zwischen den Männern an den Seiten des Schiffes oder in ihren kleinen Nischen unter den Waffendecks in den Flügeln und Reihen.

Zum Essen teilten sich die Matrosen in Messen mit jeweils vier bis acht Personen auf. Sie mischten sich stets getrennt von den Marinesoldaten, da die „Gufifies“ oder „Jollies“ bei ihnen nicht sehr beliebt waren. Jede Messe hatte einen schmalen Messetisch, der, wenn er nicht benutzt wurde, platzsparend an den darüber liegenden Balken befestigt werden konnte. Zu den Essenszeiten wurden die Messetische zwischen den Kanonen befestigt, sodass sie mit der Neigung des Schiffes schwangen. Jeder Matrose hatte ein Messer, einen Löffel, einen Hakentopf, eine Tonschüssel und eine Servierplatte. Das Messer trug er stets an einem Gürtel oder einer Kordel bei sich. Das übrige Geschirr bewahrte er in einem hölzernen Bottich, Mess Kid genannt, auf, der an der Bordwand befestigt war. Wenn das Schiff in Aktion trat, wurden diese Bottiche schnell nach unten gebracht, aus dem Weg, oder über Bord geworfen. Das Geschirr musste der Matrose selbst besorgen. Wenn während der Mahlzeiten „ein plötzlicher Ruck“ das Geschirr durch die Luft fliegen ließ, war er gezwungen, vom Zahlmeister Zinn- oder Holzgeschirr zu kaufen, um es zu benutzen, bis er neues Porzellan kaufen konnte.

Die Messen waren sehr freundliche und fröhliche kleine Gesellschaften. Sie legten Wert darauf, ordentlich und sauber zu sein und mit ihrer Ausrüstung eine gute Figur zu machen. Sie hassten es, beim Benutzen des Geschirrs des Zahlmeisters gesehen zu werden. Jede Messe wurde von dem Mitglied der Messe geleitet, das die Woche über als Messekoch fungierte. Der Messekoch musste bei der täglichen Essensausgabe die Vorräte für die Messe vom Zahlmeister entgegennehmen. Er musste dem Koch rechtzeitig Fleisch, Erbsen und Haferflocken liefern. An Duff-Tagen mischte er den Duff in einem Taschentuch und pfiff eine Melodie, während er die Rosinen entsteinte (falls welche ausgegeben wurden), damit niemand ihn verdächtigte, sie zu essen. Zur Tee- oder Abendessenszeit zapfte er den Grog für die Messe aus dem heiligen Bottich, der vom Steuermannsmaat beaufsichtigt wurde. Darüber hinaus bezog er eine „Kochportion“, also eine doppelte Zuteilung, mit der er sich allerlei kleine Luxusartikel kaufen konnte. Dieser zusätzliche Schluck Grog machte den Posten des Messekochs bei allen sehr begehrt. Er entschädigte sie reichlich für die Mühen und Sorgen des Amtes.

Auf manchen Schiffen waren die Kojen, Messen oder Räume zwischen den Geschützen zur besseren Privatsphäre durch kleine Segeltuchwände voneinander getrennt. Nachts wurden diese heruntergelassen, um kleine abgetrennte Gemächer für die privilegierten Unteroffiziere zu bilden, die dort schliefen. Von den Mitgliedern jeder Messe wurde erwartet, dass sie ihre Koje peinlich sauber hielten, frei von Fettflecken, Kekskrümeln und jeglichem Haferbrei- oder Suppenrest. Einer der Männer jeder Messe räumte nach dem Essen auf, um derartige Unordnung zu beseitigen. Ein Mann, der sich unter unsympathischen Messekameraden befand, hatte die Erlaubnis, am ersten Sonntag im Monat seine Messe zu betreuen. Diese Regelung war sehr weise und human und wurde von den Matrosen sehr geschätzt. Es war üblich, vor der Änderung mit dem Ersten Offizier zu sprechen und ihm die Gründe dafür darzulegen. Manche Männer, die sich aufgrund ihres Temperaments nicht mit ihren Kameraden einigen konnten, wanderten von Messe zu Messe, bis sie alle verärgert hatten. Sie mischten dann, so gut es ging, allein in abgelegenen Winkeln. Streitsüchtige und lose Zungen und alle, die im Verdacht standen, weiße Mäuse zu sein, wurden auf diese Weise geächtet.

Die Messe war der einzige angenehme Ort an Bord, wo man sich frei und fröhlich unterhalten konnte. Wer die Heiligkeit eines solchen Ortes durch Streit, heimliches Glücksspiel, politische Gespräche oder Anstiftung zur Meuterei verletzte, war nicht wert, in der Gemeinschaft zu bleiben. Seine Anwesenheit war eine Gefahr für alle Beteiligten. Die Unteroffiziere mischten sich im Allgemeinen in den Teilen des Unterdecks ein, wo sie ihre Hängematten aufhängten. Die Matrosen konnten sich frei treffen, wo sie wollten, und aßen, wo es ihnen gefiel. Sie machten bis zu einem gewissen Grad von dieser Freiheit Gebrauch, aber man darf nicht vergessen, dass an Bord dieser Schiffe immer ein sehr ausgeprägter Freigeist herrschte. Ein Mann vom Vordeck gab vor, einen Toppmann zu verachten; Ein Toppmann verachtete einen Mann der Achterwache und nannte ihn einen „Gentleman in Seidenstrumpfhosen“ oder einen „Gentlemanssohn“, während ein Mitglied der Achterwache auf einen Wächter herabblickte und ihn „Jimmy Dux“ oder Farmer nannte. Alle vier Dienstgrade waren sich in ihrer Verachtung der Marinesoldaten einig und nannten sie „die Pfeifenmacher“, die „Gufifies“, die „Jollies“, die „Johnny-Toe-the-Liner“. Die Matrosen gaben vor, eine starke Abneigung gegen die Mitglieder des Seeregiments zu hegen. Sie gaben vor, sie sogar zu hassen.

Die „Koje“ war nicht nur der Ort, wo der Seemann seine Mahlzeiten einnahm; auf vielen Schiffen war es auch der Ort, wo er seine Habseligkeiten aufbewahrte. Auf Fregatten war es Seeleuten und Marinesoldaten erlaubt, kleine Seekisten mit zur See zu nehmen (eine Kiste pro zwei Mann), die jeweils in der Koje ihres Besitzers liegen mussten. Die Erlaubnis wurde jedoch widerrufen, wenn die Kisten nicht richtig an der Bordwand befestigt waren. Im Einsatz wurden diese Kisten natürlich in den Laderaum geschlagen, wo sie nicht im Weg waren. Auf Linienschiffen waren die Decks zu streng bewacht, um den Transport von Seekisten zu erlauben. Der Matrose bewahrte seine Ausrüstung in einer schwarz bemalten Segeltuchtasche auf, die groß genug für seine sehr begrenzte Garderobe war. Auf manchen Linienschiffen durfte er seine Tasche in der Koje aufbewahren. Auf anderen musste er sie in einem Gestell in den Flügeln auf dem Orlopdeck aufbewahren, das zu bestimmten Zeiten zugänglich war. Auf diesen Schiffen hatte ein Matrose im Allgemeinen Wechselkleidung in seiner Hängematte, sodass er, falls er während der Nachtwache durchnässt wurde, beim Herunterkommen trockene Sachen anziehen konnte, ohne warten zu müssen, bis die Gestelle geöffnet wurden.

Einige Kapitäne achteten sehr darauf, dass die Säcke nach schwerem Wetter in der Sonne getrocknet wurden. Andere waren unnötig darauf bedacht, sie alle ordnungsgemäß zu nummerieren und gleichmäßig anzumalen (oder sogar mit Ton zu bemalen). Die Säcke mussten streng bewacht werden, denn auf allen Schiffen wimmelte es von Dieben, und ein an Deck liegengelassener oder unbewachter Sack wurde rasch geleert. Jeder lose auf dem Deck zurückgelassene Gegenstand, der von einem Korporal oder Bootsmannsmaat gefunden wurde, wurde aufs Achterdeck gebracht und der Schiffsbesatzung angezeigt. Wenn der Besitzer ihn beanspruchte, wurde ihm der Grog entzogen oder verdünnt. Wenn der Besitzer ihn nicht beanspruchte, wurde er beim nächsten Totenverkauf verkauft.

Die Ausrüstung eines Seemanns war sehr einfach. Er hatte eine Hängematte, mit oder ohne Strohmatratze, bedeckt mit zwei dicken Decken. Kissen und Hängemattentrage waren reine Geschmackssache. Laken waren unbekannt, außer in einigen Krankenstationen. Bei schlechtem Wetter hatte er einen kurzen Wickelmantel aus „Rug“ oder Fries und eine Schürze aus Leder oder dickem Filz oder geteertem Segeltuch, die bis unter das Knie reichte.

Seeleute trugen nie Seestiefel, die bis zum Knie oder Oberschenkel reichten. Bei schlechtem Wetter trugen sie ihre normalen Halbschuhe mit besonders dicken Wollstrümpfen und Kniehosen, eine Ausrüstung, die nicht unbequemer als die Seestiefel war und die Beine genauso gut trocken hielt. Bei schönem Wetter trug der Matrose an Land normalerweise eine kurze, runde, sehr elegante blaue Jacke mit einer Reihe flacher goldener oder blanker Messingknöpfe auf der rechten Seite und an den Manschetten. Seine Hosen waren entweder aus blauem Stoff oder aus weißem Segeltuch, extrem locker geschnitten und einen Tick zu lang, sodass sie fast die Füße bedeckten. Diese Kleidungsstücke wurden durch einen Messergürtel oder ein um die Taille geknotetes schwarzes Seidentuch an Ort und Stelle gehalten. Die Strümpfe waren häufig aus guter weißer Seide, denn ein Seemann trug gern feine Seidenstrümpfe. Die Schuhe ähnelten modernen schwarzen Tanzschuhen, nur dass große silberne Schnallen die Seidenschleifen ersetzten. Das Hemd war das am wenigsten stereotype Kleidungsstück. Ein Hemd oder Jersey mit blauen und weißen Querstreifen war beliebt. Ein weißes Hemd mit großen roten oder blauen Punkten hatte viele Bewunderer. Manche trugen schlichtes Rot oder schlichtes Blau, und manche trugen vielleicht sogar Weiß. Der Kragen des Hemdes hatte einen losen, ungestärken Kragen, der nach byronischer Art offen getragen wurde. Um den Kragen war, sehr locker geknotet, ein feines schwarzes Seidentuch, dessen Enden über den Revers der Weste baumelten. Die Weste war in der Regel aus scharlachrotem Kerseymere, sehr tief ausgeschnitten und sehr lang. Kanariengelbe Westen waren üblich, und manche trugen gepunktete oder gestreifte.

Die Matrosen schmückten Jacke und Weste sehr gern mit bunten Bändern, die sie an den Nähten festnähten, um einen fröhlicheren Effekt zu erzielen. Für die gewöhnliche Arbeit an Deck trugen sie Hosen aus weißem Segeltuch oder blauem Stoff und blaue, grüne oder rote Kleider aus Serge, Segeltuch oder Flanell. Auf manchen Bildern ist eine Jacke aus grobem gelbem Stoff zusammen mit gestreiften Hosen (blau und weiß) zu sehen. Als Hut trug man an Land üblicherweise einen kleinen, niedrigen Planenhut, der mit Teer und Öl schwarz und glänzend gehalten wurde und dessen Form vage an die Zylinder britischer Bischöfe und Busfahrer erinnerte, aber einen eleganteren Schnitt hatte. An diesem Hut baumelte oft ein breites schwarzes Band, auf dem in weißen Buchstaben der Name des Schiffes stand.

Bei der Arbeit an Bord trug der Matrose manchmal einen bemalten Strohhut mit schwarzen Seidenbändern, die ihm verwegen „über das linke Auge“ geworfen waren. Häufiger trug er eine Pelzmütze, einen abgenutzten, weichen Strandbiberhut oder einen niedrig gekrönten Filzhut mit hochgebogener Krempe. Manchmal wurden wollene Tam-o'-Shanters getragen, doch während der Arbeitszeit war die Pelzmütze die beliebteste Kopfbedeckung. Die Pelzmütze hatte Klappen, die aufgeknöpft und heruntergelassen werden konnten, um die Ohren zu schützen. Manche Matrosen trugen eine Art Turban aus einem roten oder gelben Taschentuch, das um den Kopf gewickelt war. Andere trugen eine Art wollene Nachtmütze oder Jakobinermütze. Die Kopfbedeckung, was auch immer sie war, wurde fast immer tief am Hinterkopf getragen, als würde sie „auf drei Haaren“ balancieren. Engstirnige haben geurteilt, diese Mode sei der natürlichen Leichtfertigkeit und Wildheit der Seeleute entsprungen. Tatsächlich fiel es einem Matrosen schwer, seinen Hut anders zu tragen. Er blickte ständig nach oben, lief oder arbeitete in der Höhe, und es wäre ihm unmöglich gewesen, seine Kopfbedeckung in einer anderen Position zu tragen. Man kann nicht mit einem tief in die Augen gedrückten Hut in die Takelage rennen. Man darf nicht vergessen, dass diese Kleidung von Person zu Person unterschiedlich war.

Nur wer aus der Proviantkiste kaufte, trug eine „Uniform“. Wer anständige Landkleidung mitbrachte, durfte diese im Allgemeinen tragen, obwohl einige Kapitäne darauf bestanden, dass ihre Männer alle Kleider oder Hemden in den gleichen Farben trugen. Die von uns beschriebene Landgangskleidung wurde sicherlich von den elegantesten unserer Matrosen getragen, denn Kapitän Brenton beschreibt einige arme Kerle, die zum Probetraining antraten, als „groß und athletisch, gut gekleidet, in blauen Jacken, roten Westen und Hosen, weiß wie frisch gefallener Schnee“, mit „Haaren wie ein Löwenschwanz“, die „in einer Zopfform über ihren Rücken hingen … das Erkennungszeichen eines Vollblutseemanns“.

Die Zeit, von der wir schreiben, war die Zeit der Glattrasur. Offiziere und Mannschaften rasierten sich gleichermaßen Wangen und Oberlippe. Ein behaarter Mann war nicht zu dulden. Doch obwohl sich die Männer täglich rasierten, trugen sie ihr Haar gern lang, entweder dicht über die Schultern fallend oder mit etwas Fett und schwarzem Seidenband zu einem Zopf geflochten. Es ist nicht bekannt, wann sich der Zopf allgemein durchsetzte; er scheint von den Franzosen übernommen worden zu sein. Möglicherweise stammt er auch von den Marinesoldaten, die zu dieser Zeit mit Pomade oder mit Fett und Mehl versteifte Zöpfe trugen. Von 1800 bis 1815 scheint der Zopf beliebt gewesen zu sein, danach geriet er allmählich außer Gebrauch. Die Matrosen frisierten sich gegenseitig die Zöpfe, abwechselnd. Es dauerte eine Stunde, „sich anzuziehen und angezogen zu sein“. Es ist nicht bekannt, ob die Matrosen jemals Mehl verwendeten, um die geflochtenen Zöpfe weiß zu machen, aber wahrscheinlich trugen sie sie einfach. Diejenigen mit dünnem Haar flochten sich falsche Zöpfe aus toupiertem Werg, was eine ausreichend gute Imitation war, um als Musterung durchzugehen. Viele Matrosen, die keine Zöpfe mochten, trugen hinreißende Locken, wie die Damen in einem Schönheitsbuch. Einige von ihnen trugen Ohrringe „aus reinstem Gold“, die sie in Portsmouth gekauft hatten. Sie trugen sie weniger zur Zierde als vielmehr weil sie glaubten, dass sie dadurch besser sehen könnten. Einige britische Kapitäne verboten das Tragen von Ohrringen mit der Begründung, sie seien unenglisch.

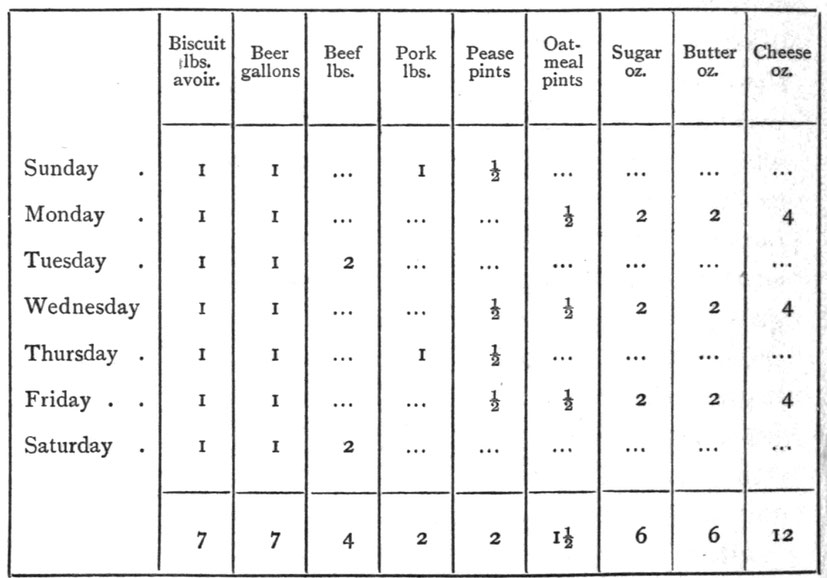

Die Nahrung, die den Matrosen ausgegeben wurde, war fast immer schlecht und manchmal schäbig. Die folgende Tabelle gibt die Größenordnung der im Allgemeinen ausgegebenen Proviant an:

Der Proviant wurde fast immer in reduziertem Umfang ausgegeben. Es war allgemeiner Brauch, die Mannschaften „sechs auf vier“ zu verköstigen, eine Regelung, nach der sechs Mann die Ration von vier Mann erhielten und davon lebten. Den Matrosen wurde ein bestimmter Betrag für die ihnen vorenthaltene Verpflegung zugestanden; diese Ration wurde „Spargeld“ genannt. Das Essen war von schlechter Qualität und wurde keineswegs großzügig verteilt. Die wichtigste Nahrungsquelle der Matrosen war die Seeluft, die irgendwie nie versiegt, selbst an Bord moderner Handelsschiffe. Der Zwieback war die großzügigste Ration, denn nur wenige Matrosen aßen ihre gesamte Ration, selbst die reduzierte. Was sie nicht essen konnten, gaben sie entweder dem Zahlmeister zurück und tauschten es gegen Ersparnisse ein oder behielten es als Vermögenswert, um es bei der Ankunft des Schiffes in einem ausländischen Hafen gegen Obst und dergleichen einzutauschen.

© Übersetzt von Carsten Rau

Quelle: Sea life in Nelson's time. London, 1905.

Weitere Blogartikel zur Marine

Über die Farben und Flaggen der britischen Marine

Der Landurlaub und Seemannslieder auf britischen Kriegsschiffen

Der Tagesablauf auf einem Kriegsschiff des 19. Jahrhunderts

Die Schlacht zwischen zwei Segelschiffen

Die drakonischen Strafen auf den britischen Kriegsschiffen des 19.

Jahrhunderts

Jahre altes Salzfleisch als Proviant und fauliger Käse für die armen

Seeleute

Der berühmte Schiffszwieback

Das Schlafen hunderter Männer an Bord von Segelschiffen

Die Männer der Achterwache

Das harte Leben der Toppmänner

Das Wegfangen von freien Männern als Sklaven der britischen

Kriegsmarine

Das einfache und brutale Leben der Schiffsjungen

Die Aufgaben des Schiffszimmermanns

Die Aufgaben des Kanoniers

Die Aufgaben des (meist kriminellen) Zahlmeisters auf hoher See

Die tyrannische Macht des Bootsmanns

Die Aufgaben des Kaplan auf einem Kriegsschiff

Die blutigen Aufgaben des Bootschirurgen

Die Aufgaben und schwierige Leben der Fähnriche auf hoher See

Die Aufgaben der rechten Hand des Käpt'ns – der Leutnant

Der Kapitän eines Kriegsschiffs im 19. Jahrhundert

Die Jagd auf Männern an Land als unfreie Seeleute

auf britischen Kriegsschiffen im 18. und 19. Jahrhundert

Die Bewaffnung der Seeleute

Über die die britischen Schiffsgeschütze des 18. und 19. Jhds.

Zur Konstruktion von Segelschiffen (räumlicher Aufbau und Begriffe)

Über den Bau der britischen Schiffe im frühen 18. Jahrhundert