Majestät in Erstaunen zu versetzen“. Kein Schiff konnte durch Entern gekapert werden, bis die Männer, die diese Burgen verteidigten, überwältigt waren. Kein Enterkommando konnte ein solches Schiff ohne große Gefahr betreten, denn die Schotten dieser Burgen waren für schnellfeuernde Geschütze durchbrochen, die so angebracht waren, dass sie die Mitte durchbrachen. Jeder Trupp Enterer, der in die Mitte kletterte, konnte von den Kanonieren in den Burgen abgeschossen werden. Die Aufbauten waren hervorragende Erfindungen für die damalige Zeit, als Seegefechte durch Nahkampf oder durch Rammen entschieden wurden. Sie waren weniger nützlich, als die Verbesserung der Artillerie es ermöglichte, Seegefechte durch Geschützfeuer aus der Entfernung zu entscheiden. Sie blieben in unserer Marine bis zum dritten oder vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts im Einsatz, bis das erhöhte oder Bramvorschiff abgeschafft wurde.

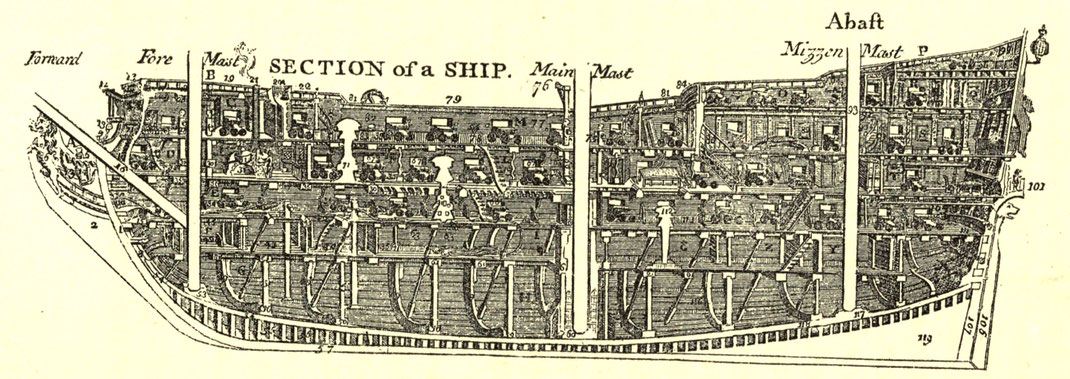

Etwa zwanzig oder dreißig Jahre zuvor wurden Achterdeck und Achterdeck zusammengelegt, sodass sich nur noch ein Deck über dem Spardeck befand. Wenn man vom Zwischendeck nach vorne ging, gelangte man zur Hauptluke im offenen Raum des Mitteldecks, gleich vor dem Großmast. Die Leitern dieser Luke führten vom Mitteldeck zum Deck darunter. Dieses Deck unter dem Spardeck war bei Schiffen erster und zweiter Klasse als Hauptdeck bekannt. Bei Schiffen dritter Klasse, beispielsweise einem 74-Kanonen-Schiff, hieß es zweites oder Oberdeck. Gleich achtern auf diesem Deck befand sich die Offiziersmesse, wo die Leutnants ihre Mahlzeiten einnahmen. Der Raum war groß und hell, denn das Heck des Schiffes war von fünf oder sechs Fenstern durchbrochen, die alle verglast waren, wie die Fenster der Kapitänskajüte. Ein Teil der Messe diente den Offizieren als Vorratskammer und war anscheinend durch Schotten aus Ulmenholz vom Rest abgetrennt, da dieses bei einem Schuss weniger splittert als andere Holzarten. Auf diesem Deck gab es vor den Achterfenstern keinen Heckgang, aber auf jeder Seite befanden sich Achtergalerien. Diese dienten im Allgemeinen als Toiletten für die Leutnants.

Vor der Messe, auf beiden Seiten des Decks, befanden sich die Kabinen der Leutnants – kleine, abgetrennte Schränke mit Wänden aus Ulmenholz, die jeweils gerade groß genug für ein Feldbett, einen Schreibtisch, eine Truhe mit Kleidung und ein paar Instrumente waren. Auf manchen Schiffen – etwa der fünften und sechsten Klasse – hängten die Leutnants ihre Hängematten in der Offiziersmesse auf, da kein Platz für Privatkabinen war. Hinter dem Schott der Offiziersmesse lag das offene Deck, frei von Hindernissen bis auf die Spills und die Öffnungen der Luken, fast so weit vorn wie der Fockmast.

Achtern vom Fockmast, mittschiffs, lag die Kombüse, wo der Koch über seinen Kupferkesseln schwitzte. Der Boden der Kombüse war mit Ziegeln gepflastert, um die Brandgefahr zu verringern.

Auf beiden Seiten des Decks befanden sich an den jeweiligen Bullaugen die Kanonenreihen. Das allgemeine Kaliber für dieses Deck war an Bord einer 74er der 24-Pfünder. Davon befanden sich normalerweise etwa fünfzehn oder sechzehn auf jeder Seite des Schiffs auf diesem, dem zweiten oder oberen Deck. Da ein großer Teil dieses Decks, abgesehen von den Booten und Ersatzspieren, nicht überdacht, sondern offen war, war der Kampfraum verhältnismäßig hell. Bei schönem Wetter und mäßiger Brise konnten die Geschützpforten auf dieser Ebene zumindest in Lee offen gehalten werden. Bei schlechtem Wetter, wenn sie geschlossen waren und Planen die Luken und offenen Räume abdeckten, wurde das Deck durch die Bullaugen beleuchtet – die runden und ovalen Platten aus dickem Glas, die in die Mitte der Lukendeckel eingelassen waren. Nachts waren nur die in den Gefechtslaternen aus dickem Horn untergebrachten Lichter erlaubt. Kam es nachts zum Einsatz, feuerten die Matrosen ihre Geschütze im Licht dieser Laternen ab, wobei neben jedem Geschütz eine Laterne angebracht war.

Unter dem zweiten oder oberen Deck befand sich das erste oder untere Geschützdeck, das Hauptdeck des Schiffes. Es war das breiteste und bei weitem stabilste und geräumigste Deck. Hier waren die schwersten Kanonen, die beiden langen Batterien mit 32-Pfünder-Geschützen, montiert, und hier fanden im Gefecht die heftigsten Kämpfe statt. Gleich achtern auf diesem Deck lag die Geschützkammer, in der der Kanonier und seine Mannschaft lebten. Sie war zugleich die Waffenkammer des Schiffes, in der die Musketen, Entermesser und Pistolen aufbewahrt wurden. Die jüngeren Fähnriche hängten ihre Hängematten manchmal unter dem väterlichen Auge des Kanoniers in der Geschützkammer auf. Auf manchen Schiffen kümmerte sich der Kanonier um die jüngsten Fähnriche und sorgte dafür, dass ihre Kleidung während der Fahrt ordnungsgemäß gewaschen wurde.

Vor dem Schott der Waffenkammer (oder dem unten erwähnten Waffenständer) befand sich das offene Deck mit den Reihen von Geschützen in ihren blutroten Lafetten. Die schweren Taue spannten sich entlang dieses Decks, in der Mitte. Die jüngsten Fähnriche hängten ihre Hängematten manchmal direkt vor der Waffenkammer auf, in einem Raum, der vom Rest des Unterdecks durch einen sich quer über das Deck erstreckenden Ständer mit Musketen und Entermessern abgetrennt war. Am Eingang zum abgesperrten Teil stand ein Marinesoldat Wache. In der Regel war er ein Rekrut, der zu nichts anderem zu gebrauchen war. Er scheint sich seine Wachstunden damit vertrieben zu haben, die Stiefel der Offiziere in der Messe zu polieren.

Ganz vorne, mittschiffs, erstreckte sich über den Bug die Manger (ein kleiner Raum im Bug eines Schiffes, unmittelbar hinter der Klüse, der auf der Achterseite durch eine niedrige Süllkante, die als Krippe bezeichnet wird, begrenzt wird), eine Art Pferch, etwa 1,20 Meter hoch, über den die Seile zu den Klüsen liefen. Die Manger diente als Wellenbrecher, um zu verhindern, dass das durch die Klüsen spritzende Wasser nach achtern über das Deck floss. Auf See wurden die Klüsen fest mit Werg und hölzernen Läden verschlossen, doch bei schwerem Wetter konnte keine erdenkliche Vorrichtung das Eindringen von Wasser verhindern. Die Manger diente auch als Schafstall, Schweinestall oder Viehstall, wenn das Schiff Vieh transportierte. Dieses Unterdeck war die Koje oder das Schlafdeck, wo die Männer nachts ihre Hängematten aufhängten.

Es war auch das Messedeck, wo sie ihre Mahlzeiten einnahmen. Bei schlechtem Wetter war es dort sehr dunkel und unangenehm, denn bei sehr mäßigem Seegang mussten die Bullaugen geschlossen werden, sodass die Mannschaft manchmal tagelang im Halbdunkel lebte. Bei schlechtem Wetter war es auf diesem Deck auch sehr nass, denn ganz gleich, wie fest die Luken geschlossen waren und wie viel Werg um die Ränder ihrer Deckel getrieben wurde, sickerte immer eine gewisse Menge Wasser durch, sammelte sich und schwappte beim Rollen des Schiffes herum, was für alle Beteiligten unangenehm war.

In heißen Klimazonen wurde die Unannehmlichkeit noch dadurch verschlimmert, dass sich die Nähte des darüber liegenden Decks öffneten, sodass alles Wasser, das auf dieses Deck gelangte, auf das darunter liegende Deck tropfte. Dabei tropfte es oft in die Hängematten der Matrosen und fügte ihrem elenden Leben noch ein weiteres Elend hinzu. Mittschiffs auf diesem Deck, rund um die Lukensülle, befanden sich Schrotregale mit 32-Pfund-Schrot für die schweren Batterien. Das Pumpdale oder Rohr zum Transport des aus dem Laderaum gepumpten Wassers verlief vom „Brunnen“ beim Großmast quer über das Deck zur Schiffsseite. Dies war das einzige Hindernis für den Durchgang über das Deck vom Waffenraum zur Manger zwischen den Relingstützen mittschiffs und den Geschützen.

Für die befehlshabenden Leutnants der Batterien gab es vorne und hinten einen freien Durchgang. Mittschiffs befanden sich die Lukensülle, die Spills, die Poller und Seile sowie die Relingstützen der Balken. Zwischen diesen Hindernissen und den Breschen der Geschütze war ein ziemlich geräumiger Gang, auf dem die Offiziere entlanggehen konnten, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Unter dem unteren oder ersten Deck befand sich eine Art „provisorisches Deck“, das nicht vollständig mit Planken bedeckt war und Orlop- oder Überlappungsdeck genannt wurde. Es befand sich praktisch unterhalb der Wasserlinie, wenn sich die Geschütze und Vorräte des Schiffes an Bord befanden. Es war daher sehr dunkel und düster, da es nur von ein paar kleinen Luken an den Schiffswänden und von Laternen und Kerzen in Blechleuchtern erhellt wurde.

Gleich achtern auf diesem Deck war das Achtercockpit, wo die älteren Fähnriche, Steuermannsmaate und Chirurgenmaate lagen. Dieses Cockpit war beträchtlich groß, denn hierher wurden nach einem Gefecht die Verwundeten gebracht, um Amputationen vorzunehmen und ihre Wunden versorgen zu lassen. Der Messetisch, an dem sich die Kühlleute und Maaten amüsierten, war in der Mitte der Koje angebracht. Nach einem Gefecht wurde er von den Chirurgen als Operationstisch verwendet. An das Achtercockpit grenzten Kabinen für die jüngeren Leutnants, Zimmer für den Chirurgen, den Zahlmeister und den Kapitänssteward sowie die Schiffsapotheke ein kleiner Schrank für Flaschen und Schienen und die Vorratskammer des Zahlmeisters. Auf kleinen Schiffen der fünften und sechsten Klasse machten die Marinesoldaten auf diesem Deck neben dem Großmast Halt und hängten ihre mit Pfeifenton umwickelten Gürtel und Patronenkästen an den Balken.

Die Spirituskammer, über die der fantasievolle Autor so fantasievoll geschrieben hat, befand sich manchmal auf diesem Deck, in der Nähe der Achtercockpit. Normalerweise war sie weiter unten, im Achterladeraum. Weiter vorn, auf dem Orlopdeck, hatten die Schlachtschiffe Regale für die Taschen der Mannschaft und die Kisten der Marinesoldaten, die zu bestimmten Zeiten zugänglich waren. Mittschiffs lag der Segelraum oder Segelkasten, wo die Ersatzsegel verstaut wurden. Hier waren auch die Seilhalter oder dunklen, geräumigen Regale, in denen die Seile bei Kerzenlicht aufgerollt wurden, wenn das Schiff seinen Anker lichtete. Es war die Aufgabe der Fähnriche, die Kerzen zu halten, während die Quartiermeister das Verstauen der Seile übernahmen.

Nach einem Gefecht, wenn das Achtercockpit voller Verwundeter war, hängten die Fähnriche und Maaten ihre Hängematten in die Kabelgatt. Neben den Kabelgatts befanden sich weitere Lagen zur Lagerung von Ersatztakelage und Trossen. Dahinter, sich über das Deck erstreckend, lag das Vordercockpit, wo der Bootsmann und der Zimmermann ihre Kabinen und Lagerräume hatten. Der Lagerraum des Zimmermanns war voller Werkzeuge und Gerätschaften zum Stopfen von Einschusslöchern. Die eigentliche Zimmermannsarbeit wurde größtenteils oben, bei Tageslicht, auf dem Oberdeck verrichtet. Der Lagerraum des Bootsmanns enthielt Blöcke, Fitt (ein Fitt ist ein konisches Werkzeug, das traditionell aus Holz oder Knochen hergestellt wird. Es wird in der Splisseisen-Seemannschaft zum Arbeiten mit Seilen und Segeltuch verwendet), Splisseisen, Seilgarn usw. zum Anbringen und Reparieren der Takelage. Aus irgendeinem Grund schliefen der Bootsmann und der Zimmermann in Friedenszeiten auf dem Unterdeck in Feldbetten oder Doppelhängematten, die an den beliebtesten Plätzen aufgehängt waren. In Kriegszeiten behielten sie ihre Kabinen.

In der Nähe der beiden Cockpits befanden sich die Eingänge zu den vorderen und hinteren Pulvermagazinen, in denen die Schiffsmunition lag. Die Luken zu den Magazinen waren mit Kupferdeckeln abgedeckt, die mit starken Eisenstangen und Vorhängeschlössern gesichert waren. Die Magazine wurden nur zu ganz besonderen Anlässen auf Befehl des Kapitäns geöffnet. An der Luke jedes Magazins stand ein Marineposten mit geladener Muskete, um zu verhindern, dass Unbefugte die Vorhängeschlösser manipulierten oder versuchten, einzudringen. Im Gefecht wurde dieser Posten durch einen Wachkorporal mit aufgepflanztem Bajonett oder durch Fähnriche mit geladenen Pistolen verstärkt.

Die Magazine befanden sich im vorderen und hinteren Teil des Schiffsladeraums. Sie lagen tief unter Wasser und mittschiffs, sodass kein Schuss sie durchdringen konnte. Ihre Beleuchtung erfolgte durch raffinierte Vorrichtungen, sogenannte Lichträume, kleine Kammern, die direkt davor angebracht und durch Doppelglasfenster von ihnen getrennt waren. In diesen Lichträumen wurden Laternen angezündet, die hinter den Fenstern angebracht waren, sodass ihr Licht die Magazine erhellte. Die Böden oder Decks der Magazine waren mit Filz oder einer Art grobem Fries, dem sogenannten Fearnought, bedeckt. Die Wände oder Seiten waren ähnlich verkleidet. Niemand durfte sie betreten, ohne seine Schuhe mit dicken Filzpantoffeln zu bedecken und seine Taschen von Stahl oder anderem Metall geleert zu haben, dessen Anstoßen Funken hätte erzeugen können.

Das hintere Magazin war das kleinere der beiden. Es enthielt keine Pulverfässer, sondern nur einen Vorrat gefüllter Patronen zur Versorgung der 18- und 24-Pfünder auf dem Oberdeck und der Karronaden auf dem Vor- und Achterdeck. Im vorderen Magazin befanden sich die Reihen der Pulverfässer, eines über dem anderen, wobei die unterste Reihe mit Kupferreifen umwickelt war. Dieser Ort war sogar noch sorgfältiger geschützt als das hintere Magazin, denn hier wurde das lose Pulver gehandhabt und in Patronen gefüllt; und hier wurden die Handgranaten und Musketenpatronen gelagert. Hier lagen auch die Patronen für die 32-Pfünder-Batterien auf dem unteren oder ersten Geschützdeck bereit. Dieses Magazin konnte nicht über einen direkten Abstieg von einer Leiter erreicht werden. Um dorthin zu gelangen, musste man einen kleinen Gang durchqueren, der durch eine Kupfertür geschützt und von einem Marinesoldaten bewacht wurde.

Die Patronen für die Kanonen wurden in zylindrischen hölzernen Wannen oder Kisten aufbewahrt, die in Gestellen angeordnet und mit beweglichen Holzdeckeln abgedeckt waren. Vor dem vorderen Magazin befand sich ein Aufzug oder Flaschenzug, mit dem die Patronen vom Magazin zum Orlop befördert werden konnten, sodass die Jungen, die das Pulver schleppten, nicht in das Magazin hinabsteigen mussten. Auf manchen Schiffen gab es keinen solchen Flaschenzug, sondern ein dickes, nasses Wollnetz mit einem Loch, durch das die Patronen gereicht wurden. Die Jungen, die das Pulver schleppten, mussten die Patronen mit ihren Jacken bedecken, wenn sie vom Magazin zu dem von ihnen versorgten Geschütz liefen. Alle Magazine waren mit einem Wassertank und Rohren ausgestattet, mit denen die Kammer im Brandfall geflutet werden konnte.

Zwischen den Magazinen befand sich der riesige runde Bauch des Schiffes, der Laderaum genannt wurde. Hier wurden Ballast, Proviantfässer und Wasserfässer verstaut. Vor dem Achtermagazin befand sich ein Raum, der als Fischraum bekannt war und zur Lagerung des gesalzenen Schiffsfisches diente. Daneben lag der Spirituosenraum voller Wein-, Brandy- und Rumfässer. Weiter vorn lag der Brotraum, ein großer, mit Blech ausgekleideter Raum, der durch Hängeöfen künstlich getrocknet wurde. Er enthielt eine unglaubliche Menge Schiffszwieback, von dem jedem Mann an Bord ein Pfund (454 g) pro Tag zugestanden wurde. Die Wasser- und Bierfässer sowie die Fässer mit Erbsen, Haferflocken und Pökelfleisch wurden gemäß den Dienstvorschriften vor dem Brotraum verstaut.

© Übersetzt von Carsten Rau

Quelle: Sea life in Nelson's time. London, 1905.

Weitere Blogartikel zur Marine

Über die Farben und Flaggen der britischen Marine

Der Landurlaub und Seemannslieder auf britischen Kriegsschiffen

Der Tagesablauf auf einem Kriegsschiff des 19. Jahrhunderts

Die Schlacht zwischen zwei Segelschiffen

Die drakonischen Strafen auf den britischen Kriegsschiffen des 19.

Jahrhunderts

Jahre altes Salzfleisch als Proviant und fauliger Käse für die armen

Seeleute

Der berühmte Schiffszwieback

Das Schlafen hunderter Männer an Bord von Segelschiffen

Die Männer der Achterwache

Das harte Leben der Toppmänner

Das Wegfangen von freien Männern als Sklaven der britischen

Kriegsmarine

Das einfache und brutale Leben der Schiffsjungen

Die Aufgaben des Schiffszimmermanns

Die Aufgaben des Kanoniers

Die Aufgaben des (meist kriminellen) Zahlmeisters auf hoher See

Die tyrannische Macht des Bootsmanns

Die Aufgaben des Kaplan auf einem Kriegsschiff

Die blutigen Aufgaben des Bootschirurgen

Die Aufgaben und schwierige Leben der Fähnriche auf hoher See

Die Aufgaben der rechten Hand des Käpt'ns – der Leutnant

Der Kapitän eines Kriegsschiffs im 19. Jahrhundert

Die Jagd auf Männern an Land als unfreie Seeleute

auf britischen Kriegsschiffen im 18. und 19. Jahrhundert

Die Bewaffnung der Seeleute

Über die die britischen Schiffsgeschütze des 18. und 19. Jhds.

Zur Konstruktion von Segelschiffen (räumlicher Aufbau und Begriffe)

Über den Bau der britischen Schiffe im frühen 18. Jahrhundert