Die Kanonen, mit denen Nelsons Schiffe bewaffnet waren, bestanden aus Messing oder Eisen. Die Eisenkanonen wurden in eine Form gegossen und dann durch Einsetzen eines kräftigen zylindrischen Hohleisens gebohrt oder rohrförmig gemacht. Sie scheinen nicht um einen Kern gegossen worden zu sein. Die Messingkanonen bestanden aus einem Anteil „gießbaren Metalls“ (im Allgemeinen etwa fünf Siebtel des Ganzen), dem ein Siebtel Kupfer, eine etwas geringere Menge Messing und einige Pfund Zinn beigemischt wurden. Die genauen Mengenverhältnisse wurden von den Gießern geheim gehalten. Deutsche Gießer verwendeten mehr Zinn als Messing, während die französischen zwei Formeln verwendeten, in denen jeweils mehr Zinn als Messing verwendet wurde.

Die in britischen Diensten verwendeten Kanonen wurden nach dem Gewicht der Kugeln unterschieden und benannt, die sie abfeuerten. Die alten Namen Demi-Cannon, Saker, Curtal, Cannon-Perier usw. waren außer Gebrauch geraten. Die Geschütze wurden als 6-, 12-, 18-, 24- oder 32-Pfünder bezeichnet. Der 32-Pfünder war das größte im Einsatz befindliche Geschütz. Bis 1790 war auf Linienschiffen ein schweres Geschütz montiert, das 42-Pfünder-Rundgeschosse verschoss, aber das Geschütz war zu unhandlich und die Entladungsenergie zu stark, um es weiter verwenden zu können. Es gab jedoch 42- und sogar 68-Pfünder-Karronaden- oder „Zertrümmerer“-Geschütze. Diese waren auf verbesserten Lafetten montiert, einer Erfindung von Admiral Bertie.

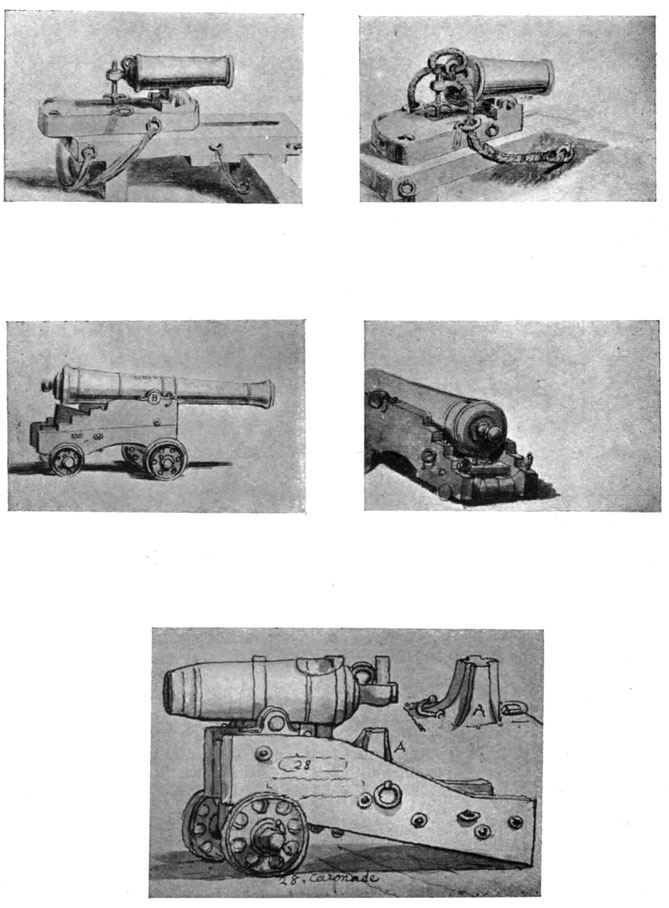

Die Hauptteile eines 32-Pfünder-Geschützes waren der Verschluss, der in einer abgerundeten Eisenkugel endete, die Pomelion oder Cascabel genannt wurde; die Zapfen oder verlängerten Arme, die die Kanone (in fast perfekter Balance) auf ihrer Lafette hielten; und die Bohrung oder das Kaliber, der „konkave Zylinder“, in den die Ladung gerammt wurde. Die Zapfen wurden nicht in der Mitte des Geschützes angebracht, sondern eher in Richtung Verschluss, da das Metall am Verschluss dicker und schwerer war als an der Mündung, um der Erschütterung der Explosion standzuhalten und zu verhindern, dass das Geschütz beim Abfeuern „hinten hochschnellt“. Die Bohrung hatte natürlich überall die gleiche Größe. Geschütze mit „konischer Bohrung“ waren außer Mode gekommen.

Alle verwendeten Geschütze waren auf stabilen hölzernen Lafetten montiert. Die Lafetten bestanden aus zwei „Wangen“ oder Seitenteilen, die durch dicke hölzerne Querstücke und eiserne Achsbäume zusammengehalten wurden. Die Räder, auf denen die Lafetten ruhten, waren runde Scheiben aus stabilem Holz, die durch eiserne Klappstecker an der Achse befestigt waren. Die Zapfen der Geschütze ruhten oben auf den beiden Wangen, direkt über den Vorderrädern. Sie wurden in dafür ausgeschnittene Vertiefungen gelegt, über die schwenkbare Eisenklammern oder Kanonenwinkel geschoben wurden, damit sie beim Schuss nicht herausschnellten. Auf einer Lafette platziert und auf deren Zapfen ruhend, neigte das Geschütz dazu, in Richtung Verschluss abzusacken. Ein Holzkeil, Münze (oder Quoin) genannt, der auf der Lafette ruhte, verhinderte, dass es aus der horizontalen Lage fiel. Das Herausziehen des Keils hob die Mündung des Geschützes. Mit Hilfe von Skalen, die in die Basisringe der Geschütze eingeschnitten waren, konnten die Kanoniere ihr Geschütz durch Einführen und Herausziehen der Stützkeile ziemlich genau heben oder senken. Auf See, wo das Schiff ständig in Bewegung war, mussten die Geschütze mit großer Sorgfalt mithilfe von Takelungen und Gurten gesichert werden.

Diese Seile ermöglichten es den Geschützmannschaften, ihre Geschütze im Einsatz zu bedienen. Ein Verschluss bestand aus robustem Hanfseil feinster Qualität. Er wurde durch einen Ring oder Zwinge geführt, der an der runden Eisenkugel oder dem Pomelion des Geschützes befestigt war. Die Enden waren an starken eisernen Ringbolzen an der Bordwand befestigt, einer auf jeder Seite der Geschützpforten. Diese Verschlüsse verhinderten, dass das Geschütz nach hinten ins Deck rollte, und bremsten gleichzeitig den Rückstoß des Geschützes beim Abfeuern. Ein Verschluss war so lang, dass er beim Abfeuern den Rückstoß bremste, sobald sich die Geschützmündung in der Geschützpforten befand. In dieser Position konnte das Geschütz problemlos nachgeladen werden.

Die Geschütz- oder Seitentakelungen waren Rollen, die an den Seiten der Lafetten und an Ringbolzen an der Bordwand eingehakt waren, damit die Geschützbedienungen das Geschütz nach dem Laden herausziehen konnten. Ein sogenannter Train- oder Preventer-Talley verhinderte, dass das Geschütz mit der Rollbewegung des Schiffes aus sich selbst herauslief. Dieser wurde an einem eisernen Ringbolzen mittschiffs und an einem Haken direkt unter dem Verschluss des Geschützes eingehakt. Bei Nichtgebrauch wurden die Geschütze mit Hilfe der Sidetalleys dicht an die Bordwand gezogen. Die beiden Teile des Verschlusses wurden dann zusammengebunden, um dem Geschütz kein Spiel zu lassen. Das Kallibrieren wurden so vorgenommen, dass die Mündung des Geschützes gerade den oberen Teil der Geschützpforten berührte, an der sie mit einem Stück Schnur festgebunden wurde. Bei sehr schlechtem Wetter, wenn die Rollbewegung des Schiffes die Befestigungen der Geschütze spannte, wurden die Talleys und Verschlüsse verdoppelt und kleine Holzkeile unter ihre Räder geschraubt.

Ein losgebrochenes Geschütz war eine schreckliche Zerstörungsmaschine, denn die zwei Tonnen Eisen, die mit der Rollbewegung des Schiffes über das Deck flogen, schlugen mit furchtbarer Wucht auf der gegenüberliegenden Seite auf. Eine derartige Kraft würde mit großer Wahrscheinlichkeit das Holz durchschlagen und jedes andere Geschütz mit sich reißen, das sie zufällig traf. Brach ein Geschütz los, wurde es durch Hängematten oder Ersatzsegel, die in seinen Weg geworfen wurden, gestoppt oder umgeworfen. Doch ein loses Geschütz auf einem vom Meer überfluteten und mit allerlei schwimmendem Gerät wie Rammen und Eimern verunreinigten Deck anzuhalten, war alles andere als einfach. Es war wie Bockspringen auf einer Wippe unter einer Dusche, und man konnte mit Sicherheit einen schrecklichen Tod sterben, wenn man den Sprung verpasste.

Die Mündung eines Geschützes wurde, wenn es nicht im Einsatz war, immer mit einem runden Holz- oder Korkpfropfen, einem sogenannten Tompion, verschlossen. Dieser Pfropfen wurde an seinem äußeren Rand sorgfältig mit Talg gefettet, damit kein Wasser daran vorbei in die Bohrung des Geschützes gelangen konnte. Über dem Zündloch des Geschützes wurde, wenn es nicht im Einsatz war, eine dünne Bleiplatte befestigt. Dieses Tuch war etwa einen Fuß im Quadrat groß und wurde „Schürze“ genannt, weil es mit zwei weißen Schnüren an seinem Platz befestigt war. Es hielt die Zündöffnung trocken und schützte die Zündkapsel vor versehentlicher Entzündung.

Oberhalb der Geschütze, an den Balken eingehakt, damit sie bei Nichtgebrauch nicht im Weg waren, befanden sich die Geräte zum Laden und Reinigen. Ein Geschütz wurde folgendermaßen geladen: – Das Pulver wurde mit einer Schöpfkelle – einer Art Kupferschaufel – mit einem langen Holzstiel eingefüllt. Der Kopf dieser Schaufel ähnelte einem „zylindrischen Löffel“. Die Patrone passte in ihre Ausnehmung, sodass der Lader die Schöpfkelle nur nach unten drücken und umdrehen musste, um die Patrone an ihrem Platz am äußersten Ende der Bohrung abzulegen. Ein Pfropfen aus Seilgarn wurde dann mit einem als Rammer bekannten Gerät auf die Ladung getrieben. Die Kugel wurde dann mit einem Pfropfen darauf festgerammt. Wie fest oder locker dieser Pfropfen war, hatte keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Kanonenkugel. In der Regel wurde daher der obere Pfropfen mit gerade ausreichender Kraft eingetrieben, um die Kugel während des Zielens im Geschütz zu halten. Feste Pfropfen wurden selten verwendet, da es zu lange dauerte, sie durch die Mündung zu treiben.

Nachdem das Geschütz geladen war, holte der Geschützführer sein Zündeisen heraus, ein Gerät ähnlich einer Stricknadel mit einigen Spiralen (wie bei einem Korkenzieher) am Ende. Dieses stieß er durch das Zündloch in die Patrone, sodass das Eisen nicht nur die Öffnung freimachte, sondern auch die Patrone durchschnitt. Dann öffnete er seinen Zündkasten und holte ein Zündrohr heraus, das entweder aus Zinn oder Federholz war und in beiden Fällen weniger als einen Fünftel Zoll im Durchmesser hatte. Er steckte es in das Zündloch, sodass das spitze Ende in die Patrone eindrang.

Zündrohre waren mit feinstem Pulvermehl gefüllt, „fest mit Weingeist vermischt“. Ihre oberen Enden waren ausgefranst, damit das Feuer sie leichter erreichen konnte. Gab es keine Zündrohre, zündete der Geschützführer sein Geschütz mit einem Pulverhorn, indem er einfach gutes Pulvermehl in das Zündloch schüttete und dann eine kleine Menge davon entlang einer dafür in das Geschütz eingearbeiteten Rille legte. Diese kleine Rille führte von der Öffnung zum Verschluss des Geschützes. Das in diese Rille eingefüllte Pulver wurde stets leicht durch das Ende des Pulverhorns gequetscht. Wenn das Geschütz geladen und angelegt war, wartete der Kapitän des Geschützes auf eine Gelegenheit zum Feuern und achtete darauf, dass er feuerte, während seine Seite des Schiffes langsam von einer Welle aufstieg, sodass sein Schuss, falls er das anvisierte Schiff verfehlte, dennoch dessen Takelage durchschneiden konnte.

Das Geschütz wurde in der Regel mit einem Streichholz oder einem Stück gedrehter, in Lauge getränkter Baumwolldochte abgefeuert, die sehr langsam brannten und nach dem Anzünden mehrere Stunden lang glühten. Tatsächlich verwendete Streichhölzer waren um einen etwa drei Fuß langen, gegabelten Stab gewickelt, der als „Luntenspieß“ bekannt war. Unmittelbar vor einem Gefecht wurden einsatzbereite Streichhölzer zwischen die Geschütze in Wannen gelegt, die als Streichholzwannen bezeichnet wurden und zur Hälfte mit Sand oder Wasser gefüllt waren. Die Streichhölzer wurden in Kerben im Rand jeder Wanne befestigt, sodass ihre brennenden Enden über das Wasser oder den Sand hinausragten. Ihre losen Enden lagen auf dem Deck. Beim Anzünden einer Waffe hielt man das brennende Streichholz unterhalb der Zündöffnung und blies auf das brennende Ende, um es hell brennen zu lassen. Im richtigen Moment setzte man das rote Ende an die Pulverspur, die zum Zündloch führte, und zog dann die Zündschnur vorsichtig zurück, um den Feuerstoß aus der Zündöffnung im Moment der Explosion zu vermeiden. Der Flammenstoß war heftig genug, um die Zündschnur einem Mann aus der Hand zu blasen, der sie unvorsichtig ansetzte. Es hinterließ auch Einschusslöcher in den Balken direkt über dem Geschütz, sodass bei vielen alten hölzernen Kriegsschiffen die Balken über das ganze Deck hinweg tiefe Narben aufwiesen.

Nach 1780 wurden die Geschütze einiger Schiffe mit Steinschlössern ausgestattet, mit denen ein von einem Feuerstein geschlagener Funke auf die Pfanne oder das Rohr mit dem Zündpulver geworfen wurde. Die Abzüge dieser Schlösser wurden durch einen kräftigen Zug an einer Leine ausgelöst. Diese Steinschlösser waren sicherer als die alte Anordnung mit Lunte und Pulverzug. Sie waren auch zuverlässiger und leichter zu handhaben. Ihr Einsatz ermöglichte es den Kanonieren, schneller zu feuern, aber die Matrosen mochten sie nicht, und die Kapitäne betrachteten sie als gefährliche Neuerungen, die den alten Traditionen des Dienstes zuwiderliefen. Sie wurden erst nach der Schlacht am Nil allgemein eingeführt. Ein Schiff, das sie in diesem Gefecht einsetzte, erwies sich als so ausgezeichnet und so schnell im Einsatz, dass die Seeleute von ihrem Nutzen überzeugt waren.

Ein Steinschlossgeschütz konnte jedoch immer seinen Feuerstein verlieren, entweder durch Bruch oder durch Herausschlagen. Viele Geschütze waren mit Doppel- oder sogar Dreifachfeuersteinen ausgestattet, sodass das Brechen oder Abrutschen eines einzelnen Steins das Feuer nicht stoppen konnte. Bis lange nach Nelsons Tod war es für Schiffe, die in den Einsatz gingen, Regel, brennende Streichhölzer in Streichholzbehältern zwischen den Geschützen mitzuführen, für den Fall, dass die Steinschlossgewehre versagten.

Beim Abfeuern schlug das Geschütz mit großer Gewalt bis an die Grenze des Verschlusses zurück. Wenn ein Geschütz durch Dauerfeuer heiß geworden war, wurde die Gewalt des Rückstoßes so groß, dass die Lafette vom Deck gehoben wurde und die gesamte Vorrichtung bei jedem Schuss auf die darüber liegenden Balken sprang. Die Verschlüsse rissen unter der enormen Belastung solcher Rückstöße wie Bindfaden, insbesondere auf dem Unterdeck, wo die Seile häufig nass wurden und verrotteten. Bei Gefechten wurden die Geschütze in der Regel mit Doppelverschlüssen ausgestattet, um solche Brüche zu verhindern. Der Rückstoß des Geschützes war für die Geschützmannschaften sehr gefährlich, denn kein noch so erfahrener Mann konnte anhand der Zielrichtung und der Schiffsbewegung vorhersagen, in welche Richtung das Geschütz zurückschlagen würde. Zahlreiche Männer wurden durch den Rückstoß von Geschützen getötet oder verwundet, und kein Gerät konnte dieses Übel vollständig eindämmen, obwohl mehrere Erfindungen ihn milderten. Die Verschlüsse hielten ihn stets in gewissen Grenzen, während er durch die Neigung des Decks von mittschiffs zu den Schiffsseiten hin auf natürliche Weise gebremst wurde.

Nach einem erfolgreichen Schuss gelang ein Geschütz in die Ladeposition zurück. Bevor eine neue Patrone in die Mündung geschoben wurde, wurde manchmal ein Instrument namens „Wurm“, eine Art Korkenzieher mit großen Kanten, eingeführt, um eventuell im Geschütz verbliebene brennende Reste herauszukratzen. Bei manchen Patronenarten war dies nach jedem Schuss notwendig. Nachdem der Wurm hindurchgedrückt war, wurde ein Schwamm nach unten geschoben und ein- oder zweimal herumgedreht, sobald sein Kopf das Ende der Bohrung erreicht hatte. Nachdem das Geschütz abgewischt und der Schwamm ausgeklopft war, konnte eine neue Patrone eingelegt werden. Der Schwammkopf bestand meist aus grober Schafwolle, die an einem dicken, mit gesponnenem Garn verstärkten Seil befestigt war. An dessen anderem Ende befand sich ein mit Kupfer beschlagener Holzkolben, der als Rammgerät diente. Ein Seilgriff erwies sich als weitaus sicherer als ein Holzgriff, da der Matrose ihn biegen und so am Geschütz entlangführen konnte, ohne sich aus der Luke lehnen zu müssen – als Ziel für die feindlichen Scharfschützen. Beim Abwischen und Rammen zeigte sich der Matrose so wenig wie möglich. Musste er sich beim Abwischen an der Luke exponieren, hielt er den Schwamm stets von der Bordwand weg, sodass sein Körper zwischen dem Schwamm und den Balken lag, damit ein Schuss, der den Griff traf, ihn nicht durchbohrte.

Die Geschütze wurden mit einem Hebebaum oder Holzhebeln, die manchmal mit Eisenklauen versehen waren, nach achtern und vorn gerichtet. Mit diesen konnte die Lafette eines Geschützes Stück für Stück in die gewünschte Richtung verschoben werden. Diese Hebebäume wurden auch verwendet, um den Verschluss des Geschützes anzuheben, wobei der Geschützführer das Geschütz mit Hilfe des Kalibrieren auf die gewünschte Höhe einstellte. Zum Anheben des Verschlusses benutzte der Matrose als Drehpunkt eine der Stufen in der Wange oder Seite der Lafette.

Das Verschieben eines dieser schweren Geschütze mit einer so schwerfälligen Vorrichtung war sehr mühsam. Im Gefecht waren die Männer bis auf die Hüften nackt, doch schon wenige Minuten dieser Arbeit genügten, um sie heiß zu machen. Die Übung war so heftig, dass die Männer in hitzigen Gefechten manchmal erschöpft neben ihren Geschützen zusammenbrachen und im Getümmel des Gefechts ohnmächtig wurden.

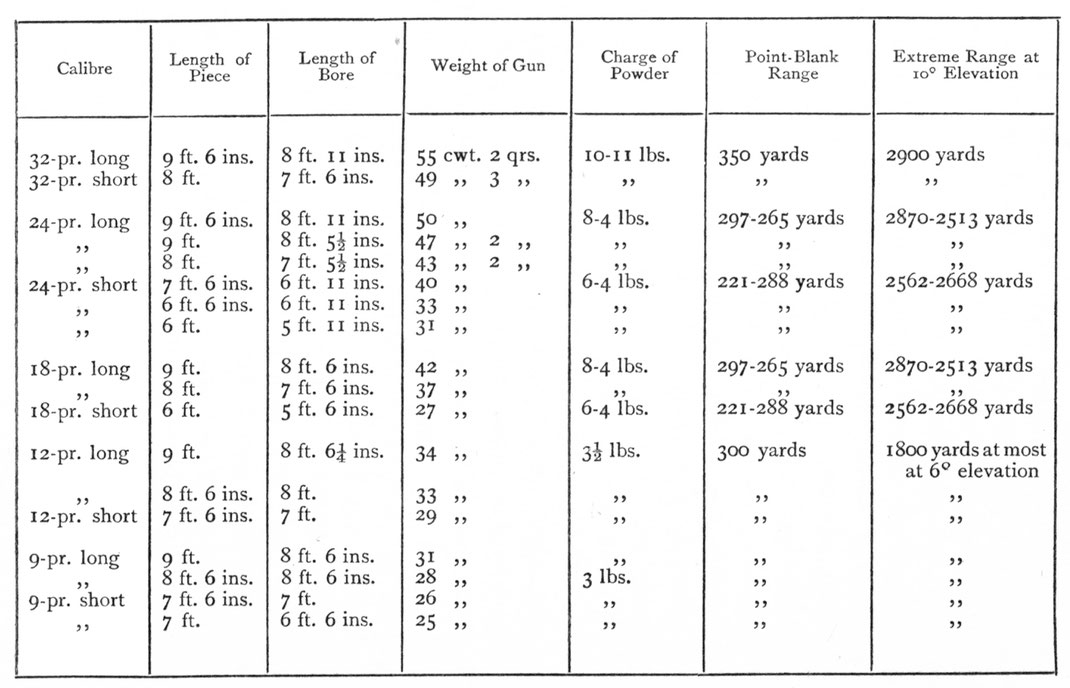

Die allgemein verwendeten Geschütze wurden in zwei Längen gegossen, „lang“ und „kurz“, wobei beide Varianten ungefähr die gleiche Reichweite hatten, jedoch mit diesem Unterschied. Das Langgeschütz war präziser und konnte aus kürzester Distanz – das heißt waagerecht oder horizontal – auf ein Objekt in einer Entfernung von, sagen wir, 274 Metern (300 Yards) geschossen werden. Um dasselbe Objekt in dieser Entfernung zu treffen, musste ein Kurzgeschütz leicht angehoben werden, und je höher das Geschütz angehoben wurde, desto ungenauer wurde seine Genauigkeit.

Das Kurzgeschütz war in den Jahren, über die wir schreiben, beliebter, da es auf kurze Distanz zerstörerischer war und die Kommandanten es vorzogen, auf kurze Distanz zu kämpfen, bevor sie angriffen. Im Amerikanischen Krieg von 1812 kostete den Briten diese Vorliebe für das Kurzgeschütz mehrere Fregatten. Die amerikanischen Fregatten, die sie erbeuteten, waren mit Langgeschützen bewaffnet. Mit diesen konnten sie auf Distanz bleiben und britische Schiffe auf große Entfernung mit Schüssen beschießen, während die Kurzgeschütze an Bord britischer Schiffe ungenau antworteten und ihr Schuss zu kurz verfehlte oder daneben ging, da sie so weit angehoben werden mussten, um die Distanz zu überwinden.

Die folgende Tabelle kann dem Leser helfen, die Größe und Eigenschaften der verwendeten Geschütze zu verstehen:

Die Geschütze auf See waren immer geladen, die Ladungen wurden jedoch häufig gezogen, da das Pulver zerfiel, wenn es zu lange im Geschütz verblieb. Im Gefecht wurden die Krähen, Hebebäume, Rammeisen usw., wenn sie nicht in Gebrauch waren, auf dem Deck in der Nähe der Schiffsseite abgelegt. Nach einem Gefecht wurden die Schwämme und Rammeisen an den Schiffsbalken über dem Geschütz befestigt. Die übrigen Geräte wurden unter dem Geschütz verstaut. Im Gefecht wurde das Zündhorn zwischen den Schüssen an den Balken gehängt. Nach dem Gefecht wurde es dem Richtschützen zurückgegeben und in einem der Magazine verstaut. Jedes Geschütz wurde von einer Geschützmannschaft von vier bis acht Mann bedient, je nach Größe des Geschützes.

Die Geschütze waren im Allgemeinen mit einer Art graublauem Stahlanstrich versehen und hatten einen scharlachroten Streifen um die Mündung. Manche Kapitäne schwärzten ihre Geschütze lediglich. Andere schwärzten sie und ließen die Messingvisiere und Stahlkappen poliert. Diese waren jedoch bis 1811 in der Minderheit. Ein oder zwei Kapitäne strichen ihre Geschütze reinweiß. Nach 1811 kam zum großen Leidwesen der Matrosen der Brauch des „Spit and Polish“ auf. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die blanke Oberfläche der Geschütze im Allgemeinen überstrichen.

Die Karronadengeschütze, die zusätzlich zu den regulären Eisengeschützen auf allen Schiffen montiert waren, waren eine Erfindung eines Mr. Gascoine. Sie wurden nach der Stadt in Schottland benannt, in der sie erstmals gegossen wurden. Sie kamen 1779 zum ersten Mal zum Einsatz. Es waren kurze, gedrungene Geschütze von etwa 1,5 bis 60 cm Länge, die Kugeln von 2,7 bis 5,4 kg Gewicht verschoss. Sie waren leichter als die gewöhnlichen Geschütze und daher für die Batterien auf dem Achterdeck und dem Spardeck geeignet. Sie waren einfach zu handhaben, und eine vierköpfige Besatzung konnte selbst die schwersten von ihnen bedienen. Sie waren auf verschiebbaren Holzlafetten montiert, die auf einem Rad liefen, während das Geschütz so auf der Lafette befestigt war, dass es nach Wunsch hinein- oder herausgeschoben werden konnte. Sie wurden nicht wie die eisernen Hauptbatterien mit Hebebäumen gehoben, sondern durch eine Schraube, die durch das eiserne Pomelion führte, gehoben oder gesenkt. Mit dem Kalibrieren konnte bei Bedarf ein außerordentlicher Tiefgang erreicht werden.

Da eine Karronade sehr kurz war, war ihre Schussreichweite gering und variierte je nach Größe des Geschützes zwischen 210 und 407 Metern. Bei einer Elevation von 4°, bei der ein 32-Pfünder-Geschütz fast eine Meile weit reichen würde, schoss die 32-Pfünder-Karronade keine 914 Meter weit. Auf kurze Distanz war die Karronade jedoch eine viel schrecklichere Waffe als jedes auf dem Unterdeck montierte Geschütz. Auf kurze Distanz richtete sie an einer Schiffswand eine so furchtbare Verwüstung an, dass sie „Zertrümmerer“ oder „Teufelsgeschütz“ genannt wurde. Sie hatte mehrere sehr ernste Mängel. Ihr Geschütz war so kurz, dass es nach dem Abfeuern kaum über die Schwelle ihrer Luke reichte. Das Abfeuern in dieser Position gefährdete die Takelage und die Schiffswand, obwohl kein Fall bekannt ist, in dem ein Schiff durch den Abschuss einer Karronade in Brand gesteckt worden wäre. Ein weiterer schwerwiegender Mangel war die Heftigkeit des Rückstoßes, der manchmal die Lafette spaltete und das Geschütz abmontierte. Admiral Berties Erfindung milderte dieses Übel, beseitigte es jedoch nie.

Karronaden wurden auf genau dieselbe Weise geladen und abgefeuert wie die Eisengeschütze der unteren Batterien. Die von Geschützen und Karronaden abgefeuerten Kugeln waren üblicherweise kugelförmige oder „Rundkugeln“ aus Gusseisen. Gelegentlich wurde auch bleierne Rundkugeln verwendet, offenbar mit großer Wirkung, aber die Kosten waren zu hoch, um ihre allgemeine Verwendung zuzulassen.

Ein Vorrat an sauber gekratzten Rundkugeln wurde stets in den Kugelregalen auf den Geschützdecks mitgeführt. Diese Kugeln wurden mit Farbe oder Fett rostfrei gehalten. Manchmal waren die Kugeln beim Herunterholen aus dem Laderaum so dick mit Rost überzogen, dass sie nicht in die Mündungen der Geschütze gelangten, für die sie gegossen wurden. Die Offiziere waren im Allgemeinen bemüht, fünfzehn oder zwanzig Schuss Schrot sauber zu halten, um den Einsatz rostiger Kugeln zu vermeiden, bis die Hauptlast des Gefechts vorüber war.

Im Nahkampf wurde eine andere Art von Schrot als Schrapnelle eingesetzt. Dabei handelte es sich um Kartätschen, „eine Kombination von Kugeln“ mit je 2 Pfund Gewicht, die in zylindrische Segeltuchsäcke von der Größe der üblicherweise für das Geschütz verwendeten Kanonenkugeln verpackt waren. Für eine 32-Pfünder-Kanone wurde ein Sack mit 16 Eisenkugeln verwendet, für eine 24-Pfünder-Kanone 12 und für eine 18-Pfünder-Kanone 9. Die Säcke wurden durch starke Kordeln zu ihrer zylindrischen Form zusammengebunden. Diese 2 Pfund schweren Eisenkugeln konnten Ketten durchtrennen, sodass ein Abschuss dieser Kugeln oft dazu beitrug, einen feindlichen Mast zu Fall zu bringen, indem die Stage und das stehende Gut durchtrennt wurden.

Bei hitzigen Gefechten, wenn die Schiffe „Rah an Rah“ dicht nebeneinander lagen, war jedes zweite Geschütz mit Säcken voller Kartätschen geladen, denn „sie können in jedem Nahkampf enormen Schaden an Mensch und Material anrichten“. Um die Decks eines Feindes aus nächster Nähe zu säubern, wurde manchmal eine Art Kanister oder Hülse verwendet. Diese bestanden aus bleiernen Musketen- und Pistolenkugeln oder aus Schrot von einem halben Pfund Gewicht, dicht gepackt in Blechzylindern. Auf sehr kurze Distanz richtete diese Art von Schüssen grauenhafte Massaker an, aber sie konnten nicht auf eine Entfernung von mehr als 200 Yards eingesetzt werden, da sich die Schüsse über ein weites Gebiet verteilten und so ihre Wirkung verloren.

Kettengeschosse oder zwei durch eine Eisenkette miteinander verbundene Kugeln wurden verwendet, um Masten und Spieren umzuwerfen. Stangengeschosse oder zwei durch eine Stange verbundene Halbrundgeschosse wurden manchmal verwendet, insbesondere von den Franzosen. Stangengeschosse waren oft mit Brennstoffen gespickt, die sich beim Abfeuern entzündeten und so die Segel oder den Rumpf des gegnerischen Schiffes in Brand setzten. Langrel oder Langridge war eine Ansammlung von altem Eisen, Muttern, Bolzen, Stangen und Kettenstücken, die mit Seilen zu einer Art Zylinder zusammengebunden und so auf Masten und Takelage abgefeuert wurden. Demontagegeschosse oder Geschosse aus einem halben Dutzend Eisenstangen, „jede etwa zwei Fuß lang, mit Ringköpfen an einem starken Ring befestigt“, waren am wirksamsten, um Segel abzureißen und Masten und Spieren umzuwerfen.

Im Nahkampf und wenn die Geschütze heiß wurden, wurden die Pulverladungen stets um mindestens ein Drittel reduziert. Lagen die Schiffe dicht beieinander, wurden die Ladungen sehr klein gehalten, da Geschosse, die das Holz eines Schiffes kaum durchdrangen, „die stärkste Erschütterung“ verursachten und „die meisten und größten Splitter“ abrissen. Da Splitter fast immer schrecklicher (und gefürchteter) waren als Schüsse, taten die Kanoniere ihr Bestes, um sie zu erzeugen. Auf manchen Schiffen wurden die ersten Breitseiten mit leichten Ladungen beschossen, damit die Kugeln das Holz des Feindes zertrümmern und die Splitter durch die Luft schleudern konnten.

© Übersetzt von Carsten Rau

Quelle: Sea life in Nelson's time. London, 1905.

Weitere Blogartikel zur Marine

Über die Farben und Flaggen der britischen Marine

Der Landurlaub und Seemannslieder auf britischen Kriegsschiffen

Der Tagesablauf auf einem Kriegsschiff des 19. Jahrhunderts

Die Schlacht zwischen zwei Segelschiffen

Die drakonischen Strafen auf den britischen Kriegsschiffen des 19.

Jahrhunderts

Jahre altes Salzfleisch als Proviant und fauliger Käse für die armen

Seeleute

Der berühmte Schiffszwieback

Das Schlafen hunderter Männer an Bord von Segelschiffen

Die Männer der Achterwache

Das harte Leben der Toppmänner

Das Wegfangen von freien Männern als Sklaven der britischen

Kriegsmarine

Das einfache und brutale Leben der Schiffsjungen

Die Aufgaben des Schiffszimmermanns

Die Aufgaben des Kanoniers

Die Aufgaben des (meist kriminellen) Zahlmeisters auf hoher See

Die tyrannische Macht des Bootsmanns

Die Aufgaben des Kaplan auf einem Kriegsschiff

Die blutigen Aufgaben des Bootschirurgen

Die Aufgaben und schwierige Leben der Fähnriche auf hoher See

Die Aufgaben der rechten Hand des Käpt'ns – der Leutnant

Der Kapitän eines Kriegsschiffs im 19. Jahrhundert

Die Jagd auf Männern an Land als unfreie Seeleute

auf britischen Kriegsschiffen im 18. und 19. Jahrhundert

Die Bewaffnung der Seeleute

Über die die britischen Schiffsgeschütze des 18. und 19. Jhds.

Zur Konstruktion von Segelschiffen (räumlicher Aufbau und Begriffe)

Über den Bau der britischen Schiffe im frühen 18. Jahrhundert