Die Partisane ist eine klassische Stangenwaffe der Renaissance und des Barock, die sich durch ihre charakteristische,

elegante Form und ihre vielseitige Verwendbarkeit auszeichnet. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert war sie sowohl auf dem Schlachtfeld als auch als Zeremonialwaffe weit verbreitet. Im Gegensatz

zur brutal wirkenden Hellebarde steht die Partisane für eine Weiterentwicklung taktischer Infanteriewaffen, die Präzision und Repräsentation miteinander vereinte.

Was ist eine Partisane?

Die Partisane (auch „Partisanen-Spieß“) ist eine Stichwaffe mit seitlichen Klingen, montiert auf einem langen Holzschaft (1,8 bis 2,5 Meter). Sie kombiniert Elemente des Speers mit dekorativen

oder funktionellen Seitenschneiden.

Typische Merkmale sind: Lange Mittelspitze (zum Stechen, oft dreikantig); Zwei kürzere Seitenklingen (symmetrisch oder leicht gebogen); Teilweise reich verziert (v. a. bei zeremoniellen

Exemplaren); Starker, meist runder Holzschaft; Metallmanschette zur Befestigung der Klinge. Die Partisane war in erster Linie eine Stoßwaffe, konnte aber mit den Seitenflügeln auch blocken,

schneiden oder gegnerische Waffen ablenken.

Entstehung und historische Einordnung

Die Partisane entstand im späten Mittelalter, erreichte ihre klassische Form jedoch im 16. Jahrhundert. Sie ersetzte in vielen Armeen den traditionellen Spieß oder Langspeer, da sie taktisch

flexibler war. Sie wurde besonders in italienischen und französischen Heeren beliebt.

Die Partisane war eine typische Waffe der leichten Infanterie, Gardisten und Elitesoldaten und der Zeremonialwachen. Im Gegensatz zu schweren Hellebarden war sie leichter und besser geeignet für

präzises Stechen, z. B. gegen Reiter oder in engen Formationen.

Taktische Verwendung

Obwohl sie weniger „brutal“ wirkte als eine Hellebarde, war die Partisane eine effektive und tödliche Waffe. Ihre Stärke lag in der Vielseitigkeit und Reichweite.

Haupttaktiken waren der Stoß gegen Reiter oder Fußsoldaten: Die Mittelspitze konnte leicht durch Rüstungslücken dringen. Blockieren und Parieren: Die Seitenflügel fingen gegnerische Hiebe ab oder

hakten Waffen ein. Ordnung halten: In Formationen diente die Partisane auch der Disziplinierung und Kommandogabe. In der Schutztruppe von Offizieren (sog. Trabanten oder Garden) trugen viele

Partisanen – einerseits zur Abwehr, andererseits zur Repräsentation.

Zeremonielle und repräsentative Funktion

Ab dem späten 16. Jahrhundert entwickelte sich die Partisane zunehmend zu einer Repräsentationswaffe bei Ehrenwachen, Staatsakten und Paraden; In den Händen von Leibwachen und Gardisten. Sie

waren oft kunstvoll verziert mit Gravuren, Wappen, Inschriften und aufwendigen Blattornamenten. Auch heute noch sind Partisanen bei traditionellen Garden zu sehen, z. B.: Schweizer Garde im Vatikan (neben

Hellebarden) Historische Stadtwachen in Italien und Süddeutschland.

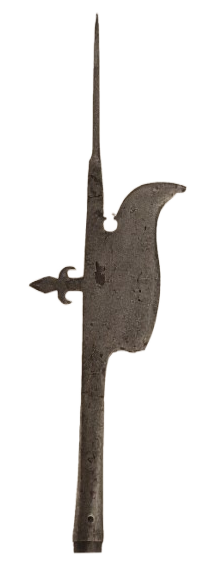

Unterschiede zur Hellebarde

Obwohl beide zu den Stangenwaffen zählen, unterscheiden sich Partisane und Hellebarde deutlich in Konstruktion und Einsatzzweck:

Merkmal Partisane

Hellebarde

Hauptfunktion Stichwaffe

Hieb-, Stich- und Reißwaffe

Seitenklingen Kurz, zur Stabilisierung oder Parierhilfe Beil und Haken

Gewicht Leichter

Schwerer

Zeremonialnutzung Häufig

Auch, aber meist in einfacher Form

Taktischer Einsatz In disziplinierten Formationen Besonders gegen Reiter geeignet

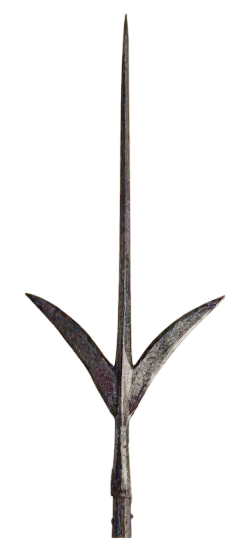

Das Spetum (auch Ranseur, Runke, Runka, Friauler Spieß, corseca, corsesque, chauve souris) ist eine elegante, aber gefährliche Stangenwaffe, die vor allem in der Renaissance und im

frühen Barock verwendet wurde. Charakteristisch ist seine markante Dreizack-Form, die ihn sowohl optisch als auch funktional von anderen Stangenwaffen wie der Partisane oder der Hellebarde

unterscheidet. Ursprünglich für den Kriegseinsatz konzipiert, wurde der Ranseur später auch zur Zeremonialwaffe und diente in Wachen, Paraden und als Rangzeichen für Offiziere.

1. Was ist das Spetum?

Das Spetum ist eine Stoßwaffe mit einer langen Spitze und zwei kürzeren, seitlich nach außen oder leicht aufwärts gebogenen Klingen – ähnlich einem verfeinerten Dreizack. Typische Merkmale sind:

Lange zentrale Spitze (meist spitz und schmal), zwei kürzere Seitenzinken, oft wie Haken oder Flügel; langer Holzschaft, etwa 2 bis 2,5 Meter; teilweise mit Metallmanschette oder dekorativem

Fußstück. Meist leichter als eine Hellebarde, aber schwerer als ein Speer. Der Aufbau ähnelt der Partisane, doch die Seitenzinken des Ranseurs sind stärker ausgeprägt, teils auch gezahnt oder

eingekerbt.

2. Herkunft und Entwicklung

Das Spetum entwickelte sich aus dem mittelalterlichen Spieß und ist eng verwandt mit der Partisane, wurde aber wahrscheinlich später eingeführt – etwa ab dem 15. Jahrhundert. Er kam besonders in

Regionen Westeuropas vor, darunter: Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland.

3. Militärische Nutzung und Taktiken

Das Einsatzgebiet ist die Infanteriewaffe zur Verteidigung gegen Reiter; Bewaffnung von Wachen, Palasttruppen, Leibgarden; Kommandowaffe für Offiziere in der Feldformation

Die mittlere Klinge diente zum präzisen Zustoßen. Die Seitenzinken konnten gegnerische Klingen blocken oder aushebeln. Die Hakenform ermöglichte es, Schilde oder Waffen aus der Hand zu reißen.

Ideal zur Abwehr von Angriffen zu Pferd – ähnlich wie bei Partisane und Piken. Das Spetum wurde nicht für Hiebtechniken eingesetzt – im Gegensatz zur Hellebarde. Seine Stärke lag in der

Kontrolle: Blockieren, Halten, Stoßen.

4. Zeremonielle und repräsentative Funktion

Wie viele andere Stangenwaffen verlor auch das Spetum im 17. Jahrhundert seine militärische Bedeutung – wurde aber als Zeremonialwaffe weitergeführt: In Königlichen Garden, Stadtwachen; Bei

Paraden, Prozessionen und feierlichen Empfängen; Als Standeszeichen höherer Offiziere.

5. Vergleich zu ähnlichen Waffen

Waffe Hauptfunktion Seitenklingen

Hiebfunktion Typischer Einsatzzeitraum

Spetum Stich & Entwaffnung Haken- oder Flügelzinken Nein

15.–17. Jh.

Partisane Stich & Parieren Flügelklingen

Leicht 15.–17. Jh.

Hellebarde Hieb, Stich, Reißen Axtblatt + Haken Ja

14.–16. Jh.

Spieß/Pike Reiner Stoß Keine

Nein 13.–17. Jh.

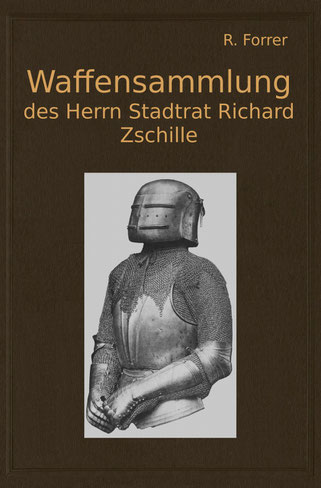

Weiterführende Literatur:

Waffensammlung des Herrn Stadtrat Richard Zschille in Großenhain (Sachsen)

Band 1 und 2

Mit 232 Tafeln

von Robert Forrer (Autor)

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783748518488

Format: Taschenbuch

Seiten: 348 (TB-Format)

Erscheinungsdatum: 08.03.2019

Ladenpreis: 19,95 Euro

Überarbeitetes Reprint von 1896.

Einblick ins Buch hier.

Meister der Waffenschmiedekunst vom 14. bis ins 18. Jahrhundert

Ein Beitrag zur Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks

von Wendelin Boeheim

Ladenpreis: 24,95 EUR

292 Seiten

Format: Taschenbuch

Erscheinungsdatum: 30.01.2025

ISBN: 978-3-819022-34-0

Sprache: Deutsch

Einblick ins Buch hier