Die römische Militärausrüstung entwickelte sich über die Jahrhunderte hinweg – von der Republik über die Kaiserzeit bis in die Spätantike – und bestand aus einer Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen, die sowohl dem Angriff als auch dem Schutz dienten, aber auch dem täglichen Gebrauch und der Mobilität. Man kann grob unterscheiden in Waffen, Schutzausrüstung, Kleidung & Stiefel, Werkzeuge und sonstiges Marsch /Trageequipment.

Bei den Waffen standen zuerst Hieb und Stichwaffen im Vordergrund: das Gladius war das klassisch römische Schwert, das meist beidseitig geschliffen, etwa 50 56 cm lang war und etwa 1 1,5 kg wog. Dieses Schwert wurde im 3. Jh. n. Chr. zunehmend von der Spatha verdrängt, einem längeren Schwert (ca. 75 110 cm), das oft in der Kavallerie verwendet wurde. Daneben hatte jeder Legionär einen Pugio, einen Dolch, meist zur Seite getragen. Für Distanz und Erstkontakt im Gefecht nutzte die römische Armee Speere und Wurfspeere wie die Hasta (ursprünglich Hauptwaffe der Fußtruppen; später häufiger bei Hilfstruppen und Kavallerie), das Pilum – ein speziell gestalteter Wurfspeer mit Holzschaft und langem Eisenansatz –, das Verutum (leichter Wurfspeer), sowie später in der Spätantike das Spiculum. Eine Besonderheit waren auch Plumbata, kleine Wurfpfeile oder Bleigewichte, die im Gefecht eingesetzt wurden.

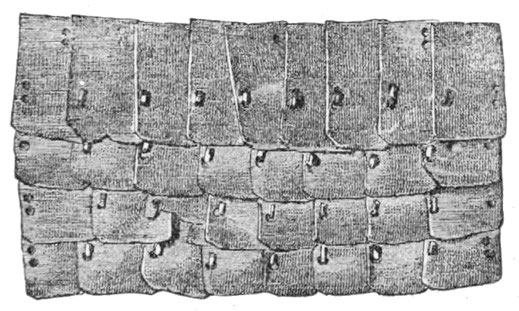

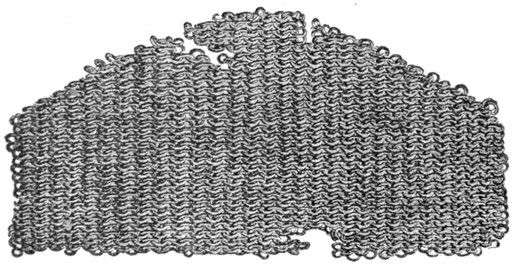

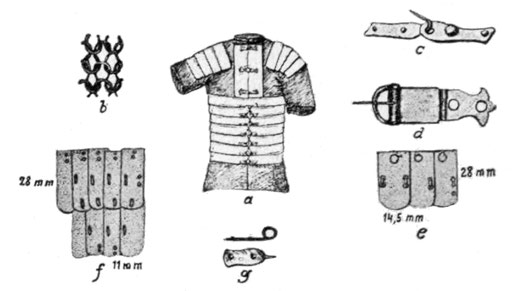

Die Schutzausrüstung war sehr differenziert. Für den Körper existierten verschiedene Panzerarten: Die Lorica Hamata war ein Kettenhemd (seit dem 3. Jh. v. Chr.) mit vielen Eisenringen, bis zu 30.000 Stück, Gewicht bis zu ca. 10 kg. Die Lorica Squamata war ein Schuppenpanzer, bei dem kleine Metallplatten auf Stoff oder Leder genäht waren. Die Lorica Plumata war eine Variante, die Elemente von Schuppenpanzer und Kettenhemd verband, aufwendiger zu fertigen und seltener – möglicherweise für Höherrangige oder spezielle Einheiten reserviert. Die berühmte Lorica Segmentata ist ein Plattenpanzer oder Schienenpanzer, der in der Kaiserzeit etwa ab dem Beginn des 1. Jahrhunderts n. Chr. verwendet wurde; Gewicht, Anzahl und Stärke der Platten variierten, und eine fast vollständig erhaltene Lorica Segmentata wurde in Kalkriese gefunden, datiert auf Kaisers Augustus Zeit. Im Laufe der Zeit wurde sie weiterentwickelt und hatte verschiedene Typen (z. B. Corbridge, Newstead).

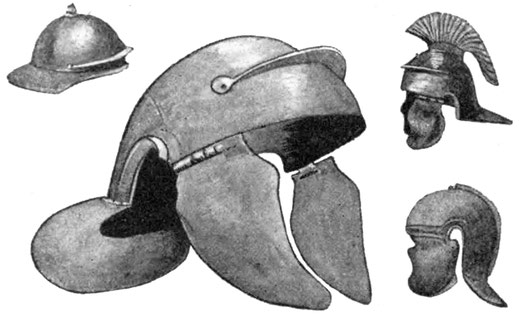

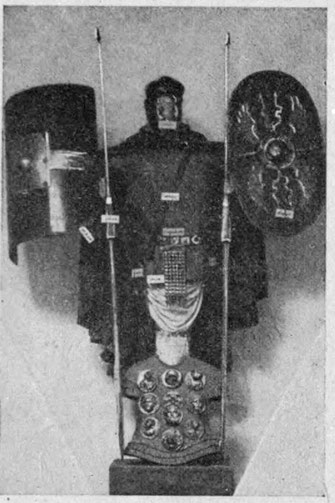

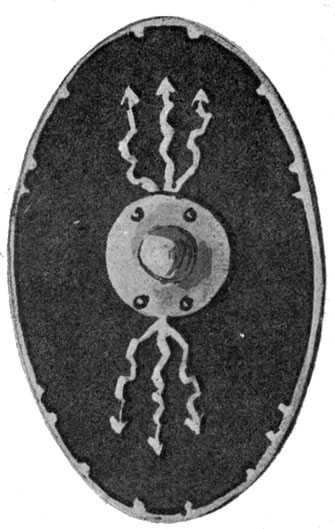

Schilde waren zentral: das Scutum, der typische Legionärsschild, war groß (etwa 120 130 cm hoch, 60 70 cm breit), gewölbt, üblicherweise mit Holzrahmen und einer Eisenspitze (Umbo) sowie Leder- oder Metallverstärkung. Leichte Schilde wie das Caetra oder flache bzw. ovale bzw. runde Schilde wie das Parma wurden von Hilfstruppen oder Kavallerie verwendet. Der Helm (lateinisch Cassis oder Galea) variierte in Form und Schutz, von einfachen Modellen bis zu ausgefeilten Versionen mit Kamm, Verstärkungen oder Gesichts , Ohrschutz etc.

Arm und Beinschutz gehörten ebenfalls dazu. Eine Manica war ein Armschutz, oft mit überlappenden Metallplatten oder Segmenten, getragen von Schulter bis Hand. Beinschienen wurden zur zusätzlichen Abdeckung genutzt.

Kleidung und Fußschutz waren nicht nur zweckmäßig, sondern Teil der Ausrüstung: Die Tunika war Unterbekleidung, dazu kamen Mäntel wie Sagum oder Paludamentum, Stiefel, insbesondere Caligae ‒ schwere Sandalen mit Nieten – waren für lange Märsche und den Kampfeinsatz geeignet. Hosen („Bracae“) wurden meist von Hilfstruppen oder in kälteren Regionen getragen.

Neben Waffen und Schutz gehörten Werkzeuge zur Ausrüstung: Dolabra (eine Art Pionieraxt / Hacke), Spaten (Rutrum), Marschgepäck (Sarcina), Tragstangen (Furca) sowie Gürtel mit dekorativen Elementen (Cingulum militare und Pteryges, letztere Leder- oder Textilstreifen, die am Gürtel herabhingen). Für Reiter war Pferdegeschirr wichtig, inklusive Sattel (z. B. Hörnchensattel), Zaumzeug und allerlei dekorative Teile.

Folgende Ergänzungen zur Römischen Rüstung

Die lorica segmentata etwa war nicht nur relativ leichter als manche Schuppen oder Kettenpanzermodelle, sondern auch modular: sie bestand aus Platten, die durch Riemen, Schließen, Haken und Scharniere zusammengehalten wurden. Bei Ausgrabungen in Corbridge wurden vollständige Exemplare gefunden, die Einblick geben in Typvarianten, Verarbeitung und Gewicht.[1] In manchen Forschungen wird geschätzt, dass eine Lorica Segmentata aus Corbridge durchschnittlich etwa 6 7 kg wog.[1] Die Segmentata bot hervorragenden Schutz gegen Hiebe und Stöße, war flexible genug für den Bewegungsbedarf, hatte aber Schwachpunkte bei den Verbindungsstücken (Riemen, Scharniere), wo in Kämpfen oder bei mangelhafter Pflege Schaden entstehen konnte.[2] Die Lorica segmentata wurde nicht flächendeckend von allen Einheiten getragen; Hilfstruppen trugen häufiger Kettenpanzer oder Schuppenpanzer – das Scutum und die Segmentata waren dagegen mehr typisch für reguläre Legionäre.[3] Die lorica hamata war wegen ihrer Herstellungsdauer aufwändiger, da Tausende Ringe verbunden werden mussten, bot aber großen Schutz und Flexibilität.[4] Die lorica squamata wie auch die plumata waren dekorativer und häufiger in speziellen Rollen oder bei Offizieren zu sehen, besonders jene Ausrüstungen, die reich verziert waren.[5] Insgesamt spiegelt die römische Ausrüstung das Spannungsfeld zwischen Schutz, Mobilität, Kosten der Herstellung und Wartung wider. Manche Rüstungsarten („prestige armour“) waren weniger praktisch im täglichen Gefecht, aber wichtig für Darstellung, Rang oder Abschreckung.

Wenn man also die römische Militärausrüstung betrachtet, sieht man eine sehr durchdachte Balance: leichte und effiziente Wurf- und Stichwaffen, große und schützende Schilde, unterschiedliche Körperschutzarten je nach Einheit und Einsatzzeit, sowie umfangreiches Marsch und Werkzeugzeug. Dabei veränderten sich Materialien, Designs und Verbreitung im Laufe der Zeit – etwa mit zunehmender Professionalisierung, Ausrichtung aufs Imperium, Einfluss der Grenzen (Limes, Kavallerie, Hilfstruppen) und technologischem Fortschritt. Wenn du möchtest, kann ich diese Zusammenfassung noch gezielt auf einen bestimmten Zeitraum zuschneiden (z. B. Republik, Kaiserzeit, Spätantike).

[1]:https://imperiumromanum.pl/en/roman-army/equipment-of-roman-legionary/lorica-segmentata/?utm_source=chatgpt.com "Lorica segmentata « IMPERIUM ROMANUM"

[2]: https://www.unrv.com/military/lorica-segmentata.php?utm_source=chatgpt.com "Lorica Segmentata Roman Armor | UNRV Roman History"

[3]: https://bmcr.brynmawr.edu/2004/2004.02.49?utm_source=chatgpt.com "Lorica Segmentata. Vol. II: A Catalogue of Finds. JRMES Monograph, 2 – Bryn Mawr Classical Review"

[4]: https://en.wikipedia.org/wiki/Lorica_squamata?utm_source=chatgpt.com "Lorica squamata"

[5]: https://en.wikipedia.org/wiki/Lorica_plumata?utm_source=chatgpt.com "Lorica plumata"

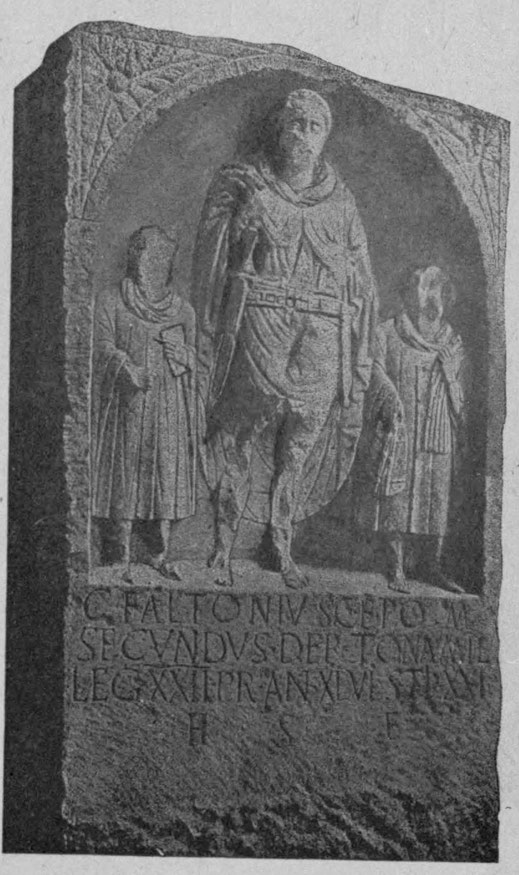

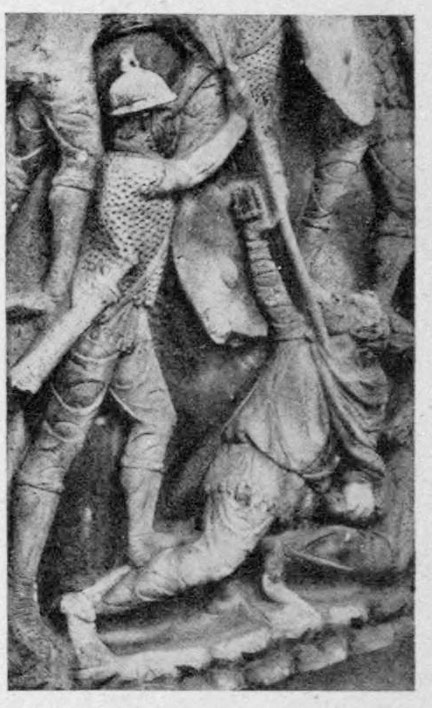

Fig. 3. Im Garten von Halil Bey in Konstantinopel wurde durch Dr. M. Dreger ein Fund gemacht, dokumentiert nach einer Fotografie, die Seiner Exzellenz Hamdy Bey zu verdanken ist. Sie zeigt zwei römische Soldaten, bekleidet mit gegürteten, ärmellosen Tuniken, genagelten Bundschuhen, einem Halstuch (Focale) und einem Umhang (Paenula). Beide stützen sich auf ihre Lanzen und präsentieren ihre Schilde. Die Schilde sind halbzylindrisch geformt, mit seitlichen, sphärisch gebogenen Rändern, vermutlich aus Leder gefertigt. In der Mitte befindet sich ein Schildbuckel (Umbo), der den Kreuzungspunkt zweier Metallbeschläge abdeckt – ein horizontaler Streifen und ein vertikal angebrachter, schräg gerippter Zierbeschlag in Form eines Blitzbündels (Donnerkeil). Oben und unten wird dieser von zwei verschiedenen Blitzstrahlen begleitet: einer ist zackig-mäanderförmig, der andere schlangenartig gewunden, beide laufen auseinander. In den vier freien Schildfeldern sind jeweils ein bzw. zwei Sterne dargestellt.

An der linken Seite trägt jeder Soldat ein Schwert mit großem Knauf und quergeripptem Griff, befestigt an einem reich verzierten Gürtel (Cingulum) mit Rankenmustern. Auf der linken Seite des Umhangs (Paenula) sind vier Knöpfe sichtbar. Die Tunika fällt über dem Gürtel in breite, darunter in schmalere Falten.

Quelle: Das monvment von Adamklissi, Tropaevm Traiana. Wien 1895.

Schutz- und Trutzwaffen der Römer nach Carl Blümlein

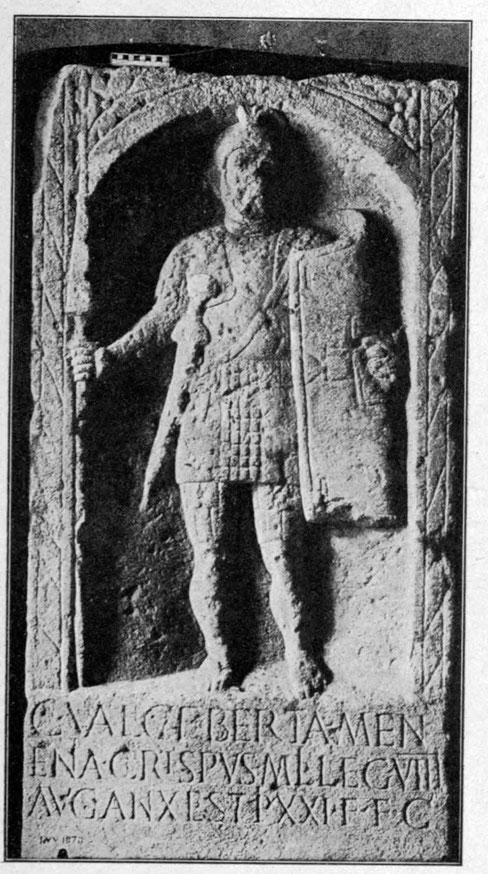

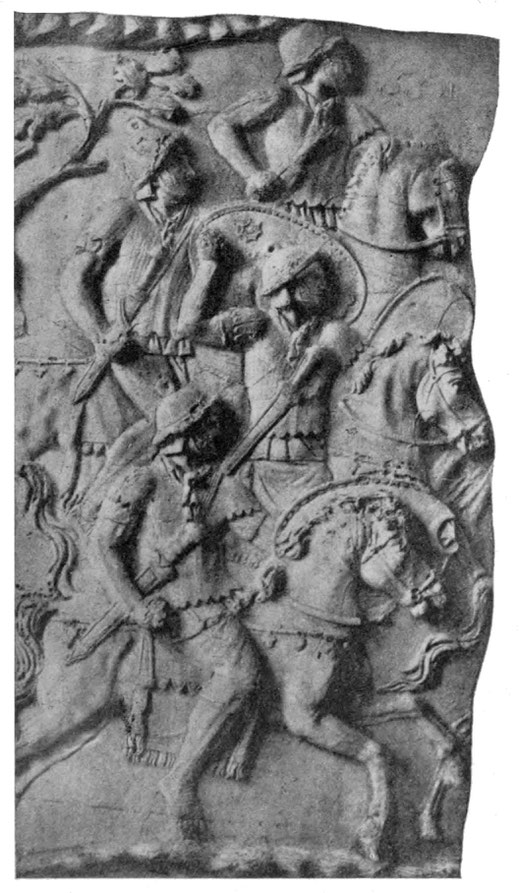

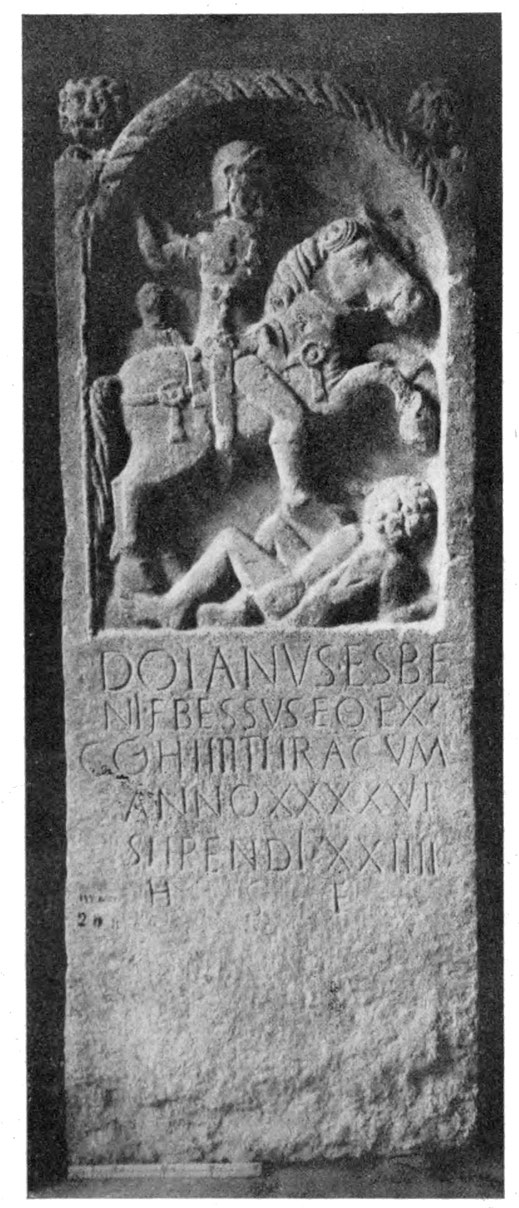

ber die Bewaffnung der römischen Soldaten geben uns in erster Linie die bildlichen Darstellungen auf Grabsteinen, Ehrensäulen u. a. Aufklärung. Dabei zeigt sich, dass sie teils in voller kriegerischer Ausrüstung, teils in leichterem Kostüm, wir würden sagen in der Interimsuniform, dargestellt sind.

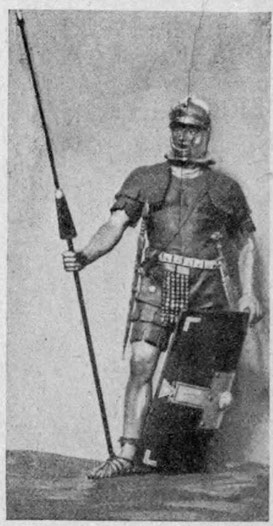

Der Legionssoldat, völlig ausgerüstet, trägt Metallhelm mit Wangenschirmen oder Lederhelm, ein wollenes Halstuch, focale, den Lederpanzer mit Schulterklappen, den mit Metallbeschlägen versehenen Gürtel, von dem vorn mit Metall beschlagene Riemen herabhängen, das Wehrgehenk, an dem das Schwert an der rechten Seite hängt, Kniehosen und Lederschuhe. Als Waffen sehen wir Schild, Schwert, Speer und Dolch. Bei leichterem Kostüm fehlen vor allem Lederpanzer und Helm, dagegen sieht man den wollenen Leibrock, tunica, der unter dem Panzer getragen wurde, und den Mantel, sagum, oder die mit einer Kapuze versehene paenula.

Die Kohortensoldaten sind im Wesentlichen den Legionssoldaten gleich ausgestattet, ebenso die Reiter. Bei Centurionen finden wir auch den Schuppenpanzer, den Helm mit quergestelltem Helmbusch, Beinschienen. Ihr besonderes Kennzeichen ist der Rebstock, vitis.

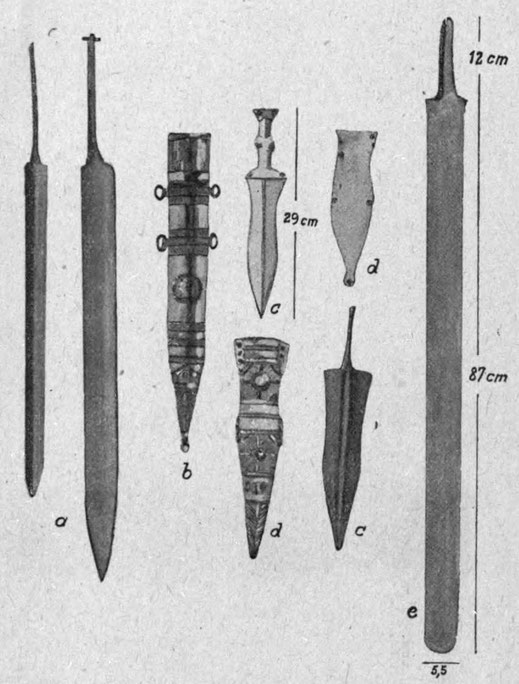

Die Hauptangriffswaffe des Fußsoldaten war das Schwert, gladius, und zwar das zweischneidige kurze Schwert, das mehr zum wuchtigen Stoß als zum Hieb geeignet war; als durchschnittliche Länge kann man 65 cm, als Breite 4–6 cm annehmen. Von der mittleren Kaiserzeit an wird es allmählich durch das Langschwert, die spatha, verdrängt (Abb. 133). Die Schwertscheide war aus Holz, Leder oder dünnerem Metall mit Metallbeschlägen und zeigte als Schutz der Spitze am mittleren Teil das sogenannte Ortband, dessen unterer Abschluss häufig Schildform hat. Diese Schwertscheidenbeschläge aus Bronze weisen oft kunstvolle, mit der Säge hergestellte durchbrochene Ornamente auf. Der die sogenannte Angel umschließende gerade Griff bestand aus Holz, Horn oder Bein, oft mit Lederumhüllung; ein Knopf oder Kugelknauf schließt ihn ab.

Der Dolch, pugio, kommt vornehmlich in zwei Formen vor: Die eine zeigt eine schilfblattähnliche Klinge, sehr breit, geschweift und nach unten spitz zulaufend. Der Griff ist dem des Kurzschwertes ähnlich. Die Scheide besteht aus zwei Eisenschalen, die sich platt an die Vorder- und Rückseite der Griffzunge anschließen. Die Schalen sind durch Nieten verbunden, deren Köpfe mit kleinen Bronzescheibchen unterlegt sind.

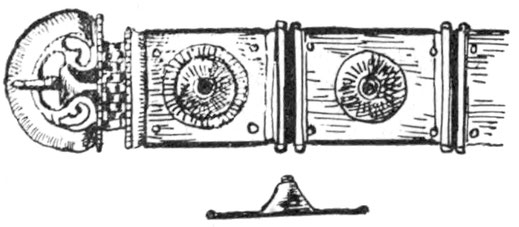

Eine zweite Art der Dolche zeigt eine vierseitig geschliffene, lange, dünne und sehr spitz zulaufende Klinge. Manche Dolchscheiden haben, wie die der Schwerter, kunstvoll gearbeitete Ortbänder. Getragen wurde der Dolch auf der linken Seite am Gürtel, cingulum; davon trug der Fußsoldat zwei. Er war aus Leder, auf der Vorderseite mit Gürtelbeschlagplatten von rund 3 cm Breite besetzt und durch eine Schnalle verschlossen.

Am Gürtel hängt der Schurz, der gewöhnlich aus sechs mit Metallplättchen oder Nägeln beschlagenen Lederriemen besteht. Am Gürtel hängt auch Schwert und Dolch; ersteres ist manchmal, wie das Langschwert der Reiterei, am Wehrgehenk befestigt.

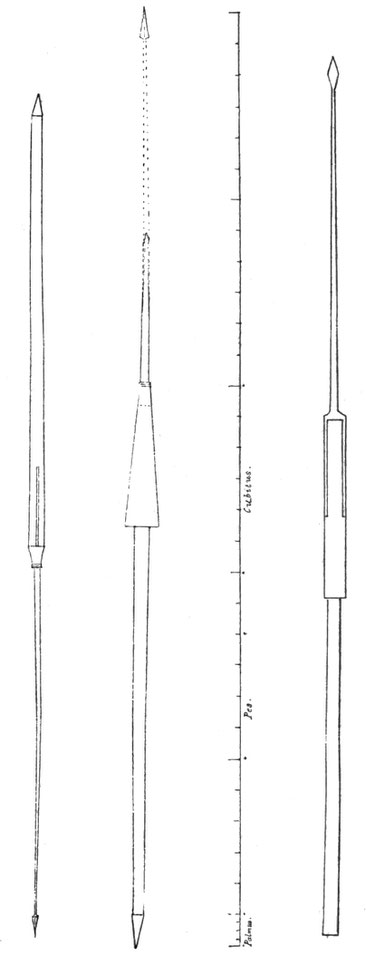

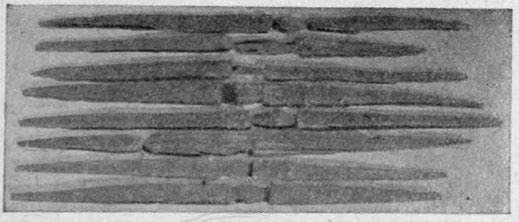

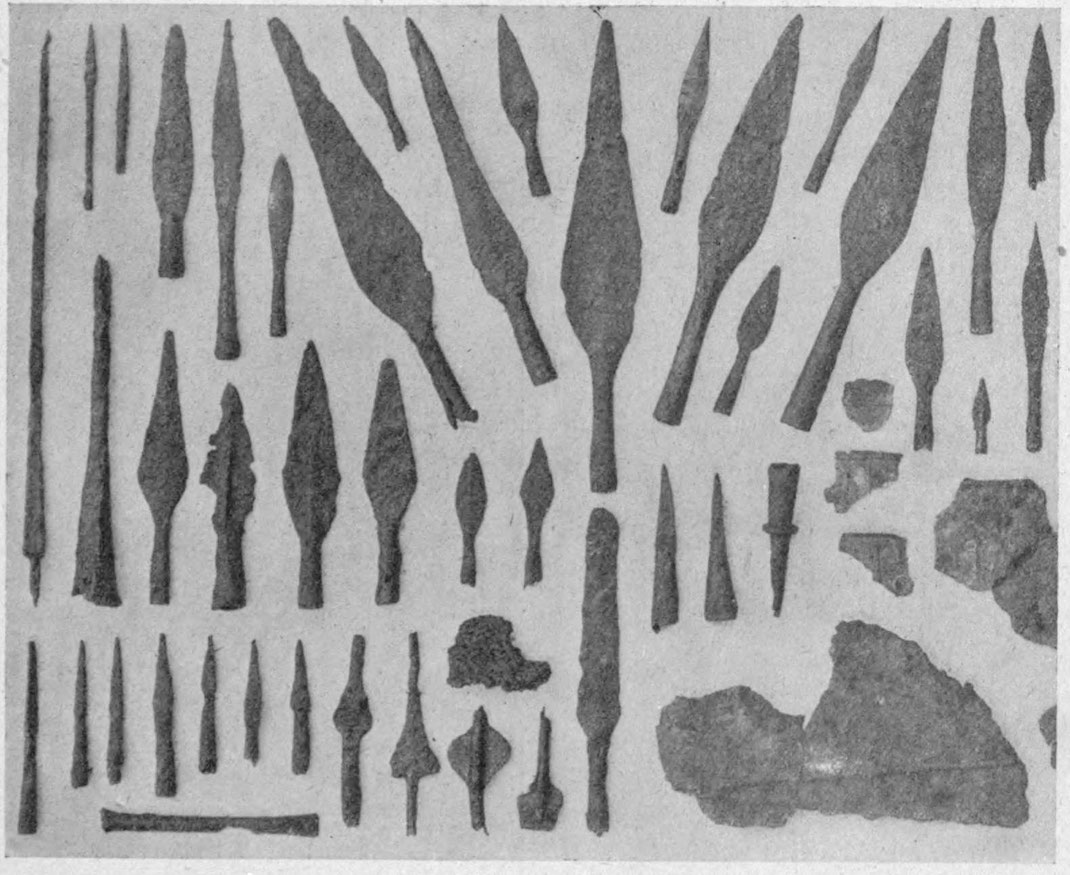

Das pilum zeigt in Länge und Form große Verschiedenheiten; charakteristisch für es ist, dass mit einem schweren, etwa meterlangen Holzschaft ein fast ebenso langes Speereisen durch eine Zwinge verbunden ist, das eine kegelförmige oder vierkantige Spitze hat.

Die einfache Lanze, hasta, ist vorwiegend Waffe der Auxiliartruppen, die gewöhnlich zwei trugen; sie besteht aus einem glatten, runden Schaft und dem Lanzenblatt, das nicht immer die gleiche Form hat. Auch der Reiter führt die Lanze. Bestimmte Truppenabteilungen führen Bogen und Pfeile bzw. Schleudern und die dazugehörigen Geschosse, die einer länglichen Nuss gleichenden Schleuderbleie. Auch die Armbrust, arcuballista, kommt vor.

Der Helm, cassis, besteht aus der sogenannten Haube, die vorn den Stirnschild, hinten den Nackenschirm hat; die Backen werden durch die in Scharnieren hängenden Wangenschirme geschützt.

Der Schuppenpanzer, lorica squamata, ist aus Metallplättchen gebildet, die mit Drahtstückchen aneinandergefügt sind; letztere sind durch je zwei Paare von Löchern hindurchgesteckt und auf der Rückseite hakenförmig zusammengebogen. Die größeren Löcher dienten zum Aufnähen der Plättchen auf ein mit Stroh gefülltes Leinwandpolster oder Lederfutter.

Der Ringpanzer, lorica hamata, besteht aus feinen eisernen Ringen, die gleich groß und vernietet sind, oder er zeigt „in reihenweiser Abwechslung geschweißte und genietete Panzerringe“. Weit gebräuchlicher als dieser war der Schienenpanzer, der aus einem kurzärmeligen Lederrock mit fünf bis sieben aufgenieteten, schmalen, fünf bis sieben Zentimeter breiten und zwei Millimeter dicken Eisenstreifen besteht; diese, hufeisenförmig gebogen, sind auf dem Rücken mit einem Scharnierbeschlag verbunden und werden vorn auf der Brust durch Schnallen und Haken zusammengeschlossen, sodass die Schienen den Körper korsettartig umschließen. Auch die Schultern sind durch drei bis fünf hufeisenförmig gebogene Eisenblechschienen von gleicher Höhe und Dicke geschützt, die Brust ist durch zwei Eisenstreifen gedeckt. Die Haken an den Schienenenden auf der Brust wurden meist durch eine Schnur verschnürt.

Einen oft reich mit bildlichen Darstellungen versehenen Bronzepanzer trugen die Kaiser und höheren Offiziere. Der Schild des Fußsoldaten, scutum, hat rechteckige Form und ist nach innen gebogen; das eigentliche Gestell besteht aus Holz, das mit Leder überzogen ist. Um den Rand geht ein Metallrand. Zum Fassen diente auf der Innenseite eine eiserne Handhabe, ansa, der auf der Außenseite der sie schützende metallene Schildbuckel, umbo, entsprach.

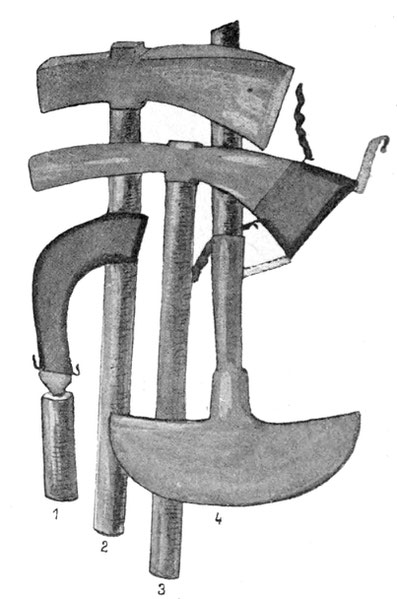

Die Reiterei bediente sich des kleineren und leichteren ovalen Schildes. Außer den Waffen musste der Soldat auch noch mancherlei andere Geräte je nach Bedarf schleppen, so Schanzpfähle, Hacken, Sägen, Spaten, Beile u. Ä., dazu den Mundvorrat. Die Pioniere führten besondere Geräte mit sich (Abb. 152). Über die Ernährung der Legionssoldaten mag noch Folgendes bemerkt werden. Der Soldat bekam (nach Stolle) für den Tag ungefähr 1 ½ Liter Weizen, ferner regelmäßig Speck oder Hammelfleisch, ein Stück Käse und Salz, gewöhnlich aber kein Gemüse, auch keine Hülsenfrüchte. Regelmäßig erhielt er etwa einen Schoppen Wein oder eine Essigration, um das entsprechende Quantum Soldatenlimonade (posca) zu bereiten. Das Gewicht des Mundvorrats für 16 Tage betrug 14,4 kg. Nimmt man hierzu etwa 15 kg für Ausrüstung, 5,5 kg für Tornister und Geschirr, 6,5 kg für Werkzeuge, so erhält man ein Gewicht von rund 41 kg, d. h. 13 kg mehr als das Gepäck des deutschen Soldaten. Der sogenannte Mulus Marianus, mittels dessen der Soldat sein Gepäck trug, ist nicht etwa eine über der Schulter liegende Stange, sondern ein Tornister, bestehend aus zwei Holzgabeln und einem dazwischengeklemmten Brett.

Die römischen Geschütze, tormenta, gleichen äußerlich der Armbrust, das Prinzip aber, auf dem sie beruhen, ist ein anderes. Bei jener liegt die spannende Kraft in erster Linie in den Bügeln, die – meist aus Metallfedern – angezogen sind und der Sehne den Schwung und die Kraft geben, das Geschoss fortzuschnellen. Bei den tormenta sind die Bügel oder Arme aus starrem, unelastischem Holz. Diese Arme stecken in den sogenannten Spannervenbündeln, mehrfach zusammengedrehten Strängen aus Tiersehnen oder Roßhaar, die in einem rechteckigen eisernen Rahmen fest eingespannt sind. Es gibt nun Geschütze mit einem Arm und mit zweien.

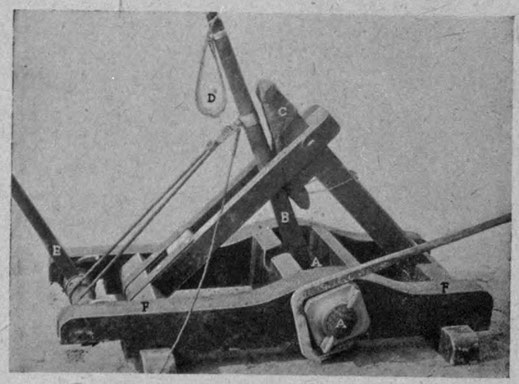

Das Prinzip der ersteren wird klar, wenn man sich an die Nussschale erinnert, die Kinder an den Längsseiten durchbohren. Zieht man nun durch die Löcher eine doppelte, dünne Schnur oder Sehne und steckt dann ein Hölzchen mit seinem unteren Drittel in die Mitte dieser Schnur und dreht es so oft herum, bis eine starke Verdrehung (Torsion) und damit eine gehörige Spannung der Schnur zustande kommt, so wird das Hölzchen, wenn man es zurückbiegt und plötzlich loslässt, mit ziemlicher Gewalt vorwärts geschlagen, und ein Steinchen, das man auf das längere Ende gelegt hat, schnellt im Bogen fort.

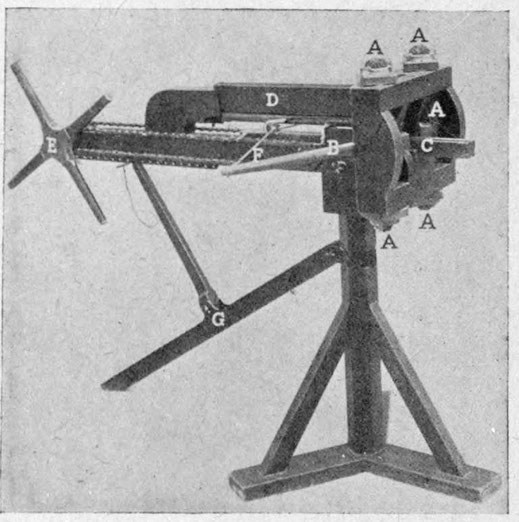

Nun denke man sich statt der Nussschale einen schlittenartigen Unterbau, zwischen dessen Kufenbalken ein Bündel aus Tiersehnen oder Roßhaaren (A) eingespannt ist. In der Mitte dieses Spannervenbündels steckt ein löffelartiger Schleuderarm aus Holz (B). Ziehe ich ihn mittels einer Winde (E) zurück, so wird er, plötzlich losgelassen, nach vorn schlagen und den Stein oder die Kugel, die am Ende des Holzarmes (D) liegt, ebenfalls nach vorn schleudern. Um das Aufschlagen des Bogenarms auf den Boden zu verhüten, ist vor ihm ein Widerlager aus Holz angebracht, das ihn mitten im Schwung aufhält (C).

Ein solches einarmiges Geschütz heißt Onager; es diente zum Schleudern schwerer Geschosse. Der von Schramm rekonstruierte Onager schleuderte eine vierpfündige Kugel 300 Meter weit; doch wird aus dem Altertum von weit bedeutenderen Wurfleistungen berichtet. Jedenfalls übertraf (nach Schneider) die Schusswirkung der Torsionsgeschütze tatsächlich die der Pulvergeschütze um das Jahr 1600.

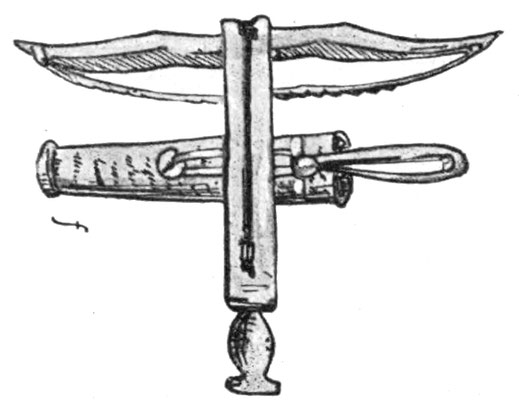

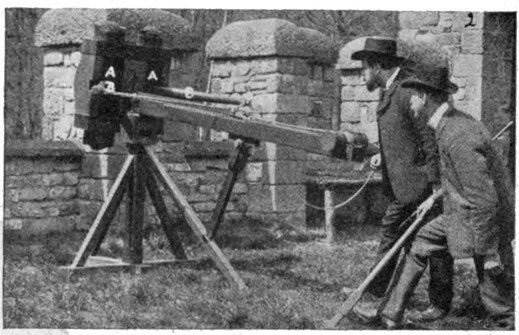

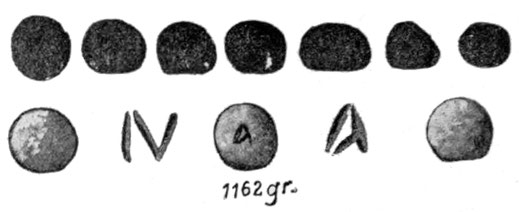

Zwei Sehnenbündel und zwei Schleuderarme hat das Geschütz (Abb. 154 und 155), das, leichter als der Onager, auch auf Rädern von Pferden gezogen fortgeschafft werden konnte; es schleuderte pfeilähnliche Speere, aber auch – wie der Onager – Steine. Letztere, von verschiedener Größe und Gestalt, werden häufig gefunden (Abb. 157). Die Enden der Schleuderarme (B) waren durch eine dicke Sehne oder ein Lederband (F) verbunden, das mit jenen Armen zugleich zurückgezogen wurde und beim Loslassen das vor ihm liegende Geschoss auf dem sogenannten Laufbrett (C) nach vorne riss. Die schwereren Geschütze dieser Art hießen Palintonon, die leichteren Euthytonon.

Ein solches, von Schramm erbautes Geschütz hatte mit einer einpfündigen Kugel eine Schussweite von 300 m. Die Abbildung zeigt einen Mehrlader, Polybolon; hier ist ein über der Laufschiene liegender Trichter mit Pfeilen gefüllt, von denen beim Zurückziehen der Sehne jedes Mal einer vor diese fällt und abgeschossen werden kann.

Bei den zweiarmigen Geschützen ruht der Oberbau auf dem sogenannten Korb, der es ermöglicht, ihn samt der Geschossrinne höher oder tiefer zu stellen. Ebenso kann der Korb auf seinem Untergestell nach links oder rechts gerichtet werden.

Quelle: Bilder aus dem römisch-germanischen Kulturleben (nach Funden und Denkmälern). Hrsg. von Carl Blümlein