- Start

- Suche

- Blog

- Artikel

- Rüstkammer

- Armbrust und Bogen

- Feuerwerker

- Kleinodien

- Die Antike

- Gerätschaften, Trachten und Kostüme

- Reise- und Ausflugstipps

- Schloss Weesenstein und Ritterfest

- Burg Greifenstein

- Veste Wachsenburg

- Drei Gleichen

- Lübeck

- Hosteiner Tor

- Burg Storkow

- Kloster Chorin

- Beeskow Historischer Stadtkern

- Kloster Lehnin

- Dom von Stadt Brandenburg

- Wartburg Thüringen

- Festung Königstein

- Bastei und Felsenburg Neurathen

- Burg Falkenstein im Harz

- Lutherstadt Wittenberg 2017

- Tangermünde

- Fraunstein Sachsen

- Kontakt

- English

Europäische Waffenkunde

Europäische Waffenkunde · 14. Oktober 2025

Die Kriegsaxt des 15. Jahrhunderts war eine bedeutende Waffe in einer Zeit des Übergangs – zwischen mittelalterlicher Ritterkultur und der zunehmend dominierenden Infanteriekriegsführung. Ihre Konstruktion spiegelte die Herausforderungen des Kampfes gegen gepanzerte Gegner wider. Mit ihrer Vielseitigkeit und Schlagkraft behauptete sie sich neben Schwert, Streitkolben und Stangenwaffen als unverzichtbare Waffe im Arsenal des spätmittelalterlichen Kriegers.

Europäische Waffenkunde · 12. Oktober 2025

Die römische Militärausrüstung war hochentwickelt und auf Schutz, Effizienz und Mobilität ausgelegt. Legionäre trugen Schilde, Schwerter wie das Gladius, Wurfspeere wie das Pilum sowie Körperschutz wie Kettenhemden (Lorica Hamata), Schuppenpanzer (Squamata) oder den bekannten Segmentpanzer (Segmentata). Auch Helme, Sandalen mit Nägeln und Marschgepäck gehörten zur Standardausrüstung, die sich je nach Zeit und Truppentyp wandelte.

Europäische Waffenkunde · 07. Oktober 2025

Die Partisane ist eine elegante, vielseitige Stangenwaffe, die in der Zeit zwischen Mittelalter und Neuzeit eine zentrale Rolle spielte. Sie verkörpert den Übergang zu einer disziplinierteren, geordneten Kriegsführung, während sie zugleich als Statussymbol und repräsentative Waffe diente. Ob auf dem Schlachtfeld, vor dem Königspalast oder in den Händen einer Ehrengarde – die Partisane vereinte tödliche Funktionalität mit stilvoller Form.

Europäische Waffenkunde · 25. September 2025

Nach der Schlacht bei Sempach wurde die Hellebarde zu einem nationalen Symbol der Wehrhaftigkeit und Freiheit. In Schweizer Stadtwachen und Zeremonien war sie über Jahrhunderte präsent – und ist es teilweise noch heute, z. B. bei historischen Umzügen oder in der Garde der Schweizergarde im Vatikan, wo eine zeremonielle Hellebarde getragen wird.

Europäische Waffenkunde · 23. September 2025

Von M. v. Ehrenthal in Dresden. Der Name des Meisters ist in der Kunstgeschichte nicht unbekannt.1 Zwar weiß man über seine persönlichen Verhältnisse so gut wie nichts, dagegen ist seine künstlerische Individualität durch eine Anzahl Stiche, die entweder mit seinem vollen Namen oder mit einem Monogramm gezeichnet sind, festgestellt. Auf gedachten Blättern befinden sich überdies Jahreszahlen von 1531 bis 1537, so dass also, wenn auch wohl nicht die ganze Schaffensperiode des Künstlers,...

Europäische Waffenkunde · 20. September 2025

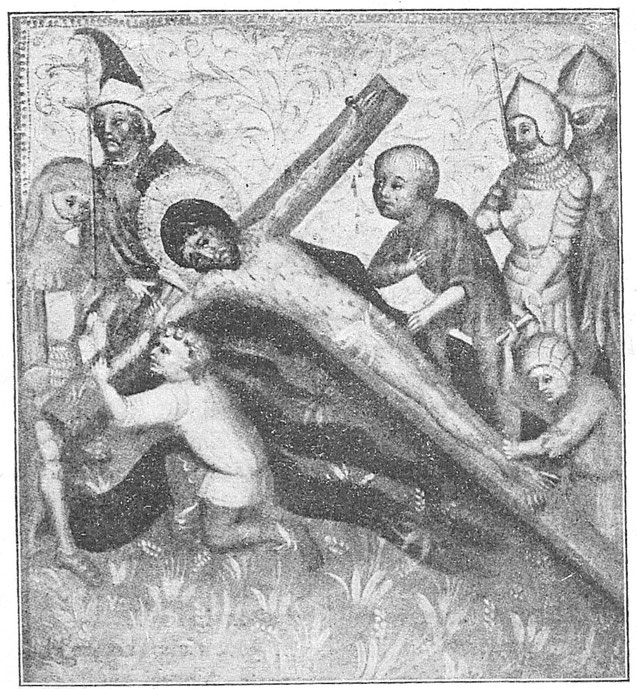

Von Dr. R. Forrer-Straßburg. (Fortsetzung.) 6. Gotische Rüstungen auf einem Katzheimerschen Kreuzigungsbild meiner Sammlung. Ich habe oben unter Nr. 1 von einem wenig bekannten Kleidungsstück, der Polstergugel, gesprochen, die unter dem Helm getragen wurde; bei Nr. 3 habe ich der Helmdecken gedacht, wie sie bald am Helm, bald über diesem angebracht waren. Hier gebe ich nun in Fig. 6 die Abbildung eines Gerüsteten, der über dem Eisengewand zur Zier von Kopf und Oberkörper einen...

Europäische Waffenkunde · 17. September 2025

Von Dr. R. Forrer, Straßburg. Eine bekannte Sache, dass Kostüme und Waffen sehr wichtige Alterskennzeichen zur Datierung alter Pergamentminiaturen, Manuskripte, Gemälde, Fresken und dergleichen mehr abgeben. Ebenso bekannt ist aber auch, dass eben derlei Denkmäler, seien sie aus Stein, Holz, Pergament oder Papier, für die Waffenkunde selbst oft unschätzbar wichtig sind, denn sie ergänzen die vielfach nur noch fragmentarisch erhaltenen Originale — in manchen Fällen sind wir sogar ganz...

Europäische Waffenkunde · 14. September 2025

In der Ausstellung von Kunstwerken europäischer Herkunft aus Eisen, welche der Burlington fine arts club in London im vergangenen Jahre veranstaltete, befand sich, wie die bezügliche Veröffentlichung Plate LXI erkennen lässt, unter den zahlreich vertretenen Schutzwaffen ein Ringkragen, welcher deshalb unserer besonderen Beachtung wert erscheinen dürfte, weil zwischen den getriebenen Verzierungen auf demselben und den in gleicher Weise ausgeführten Ornamenten an dem bekannten Prunkharnisch...

Europäische Waffenkunde · 12. September 2025

Bei jedem Fortschritt in der Technik der Fernwaffen pflegt der Gedanke der beweglichen Deckungen aufzutauchen, und die neuerdings bei unserer Feldartillerie gemachten Versuche haben zahlreiche Vorgänger, die allerdings großenteils über das Stadium theoretischer Erörterung nicht hinausgekommen sind. Das aus dem Altertum übernommene Problem des fahrbaren Schirmes, das in den Ikonographien des 15. Jahrhunderts eine so große Rolle spielt und wenigstens in den Katzen des mittelalterlichen...

Europäische Waffenkunde · 04. September 2025

Von Paul Reimer, Oberleutnant á la suite des Badischen Fußartillerie-Regiments Nr. 14. Die zahlreichen Kriege, welche Ludwig XIV. für den Glanz seiner Krone geführt hat, sind weniger ausgezeichnet durch große Feldschlachten, als durch fortwährende Märsche und Gegenmärsche der Heeresmassen, durch die damit verbundene Verwüstung und Aussaugung ganzer Landstriche, sowie besonders durch äußerst zahlreiche Belagerungen fester Plätze. Die damals an Kavallerie besonders reichen Heere...