Allgemeine Grundsätze der Inquisition; ihre Existenz bei den Griechen und Römern. – Die päpstliche Inquisition. – Die Inquisition in Frankreich. – Die Albigenser. – Die königlich-spanische Inquisition; ihr politischer Zweck; sie wird von den Päpsten bekämpft. – Die Inquisitoren von Toledo, exkommuniziert von Leo X. – Die Heilige Hermandad. – Die Spione der Inquisition. – Das Heilige Offizium und der Oberste Gerichtshof. – Die Gefängnisse der Inquisition. – Das Autodafé. – Die Inquisition in den Niederlanden. – Die protestantische Inquisition in Holland, Deutschland, Frankreich, England und der Schweiz.

Zu allen Zeiten und an allen Orten musste die Religion, die Grundlage der Gesellschaft, im öffentlichen Interesse geschützt und gefördert werden. Deshalb haben die meisten Menschen, insbesondere die Autoritäten, philosophischen Ideen und Meinungen, und noch mehr religiösen Ideen, stets höchste Bedeutung beigemessen. Tatsächlich hat die Erfahrung seit der Entstehung zivilisierter Staaten nur allzu deutlich gezeigt, dass ein Wandel des religiösen Glaubens zwangsläufig einen sozialen Wandel mit sich bringt und dass eine politische Revolution nichts anderes als die Umsetzung einer Theorie ist, die von einer mehr oder weniger feindlichen und schädlichen Philosophie erfunden und vertreten wurde. Daher der etablierte Grundsatz, dass menschliches und göttliches Recht gleichermaßen zu respektieren sind. Es wäre daher falsch, die Inquisition als eine außergewöhnliche und abnorme Erscheinung zu betrachten, die dem Mittelalter eigen ist. Die Erforschung religiöser Glaubensbekenntnisse – denn das ist die Bedeutung des Wortes Inquisition – war nicht nur eine natürliche Folge der Existenz religiöser Formen, sondern eine zwingende Funktion der Regierung. Die gesamte Geschichte – die der Antike ebenso wie die des Mittelalters und der Renaissance – zeugt davon. Es ist tröstlich festzustellen, dass es in der Regel selbst inmitten der heftigsten Verfolgungen Männer mit erhabenen Ansichten und großzügigen Gefühlen gab, die nicht zögerten, mit unerschrockenem Mut gegen die tyrannischen und blutigen Exzesse zu protestieren, mit denen man versuchte, Nationen und Einzelpersonen eine religiöse Überzeugung aufzuzwingen, die der Vernunft entspringen und das einzige Ergebnis der Gewissensfreiheit sein sollte.

Die Inquisition – das heißt die Erforschung der religiösen Orthodoxie – existierte bereits bei den Griechen. Die Anklage des Melitus gegen Sokrates, die seinen Tod herbeiführte, lautet wörtlich:

„Sokrates ist schuldig, weil er die Götter des Staates nicht anerkennt und an ihre Stelle dämonische Ausschweifungen setzt.“ Die Richter gaben dem Einfluss der demokratischen Partei nach und

verurteilten Sokrates zum Schierlingstrinken (verabreichter Giftbecher). Doch kaum hatte er den Atem ausgestoßen, spürten die Gemäßigten aller Parteien, welche Demütigung im Namen der Religion

begangen worden war. Nicht jedoch im Interesse religiöser Toleranz, sondern durch den Beweis, dass Sokrates die Götter des Staates anerkannt und verehrt hatte, erreichten sie als Vergeltung die

Verurteilung seines Anklägers Melitus.

In Rom wie in Athen begegnen wir dem Volk voller Misstrauen und Erbarmen gegenüber denen, die sich weigerten, sich vor den Göttern des Staates zu verneigen. Dies war der Grund für die grausamen

Verfolgungen, die unter den römischen Kaisern zum Martyrium Tausender führten. Vergeblich verbargen sich die Christen in den Tiefen der Katakomben, um zum wahren Gott zu beten und an den heiligen

Mysterien teilzuhaben – vergeblich führten sie ein untadeliges Leben, indem sie alle ihre Bürgerpflichten erfüllten – ihr religiöser Glaube, der im Widerspruch zu dem des Staates stand, konnte

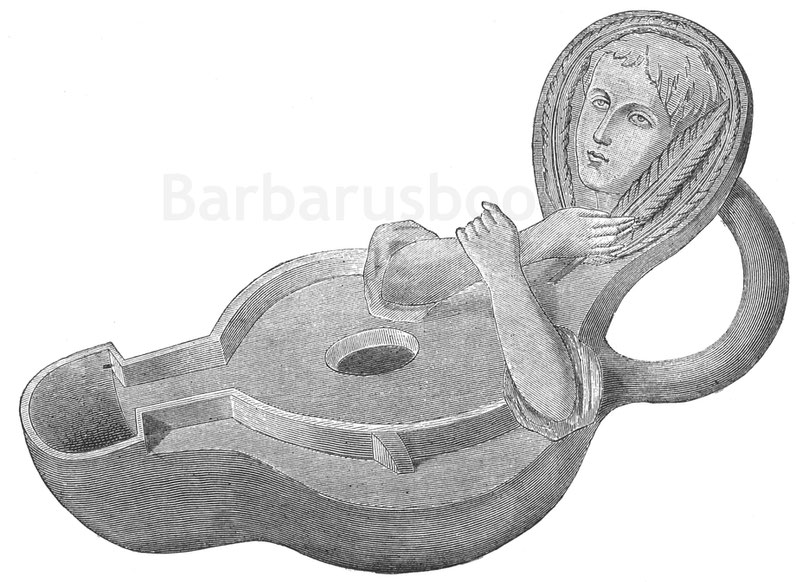

ihnen nicht vergeben werden, und wenn sie entdeckt wurden, mussten sie entweder den Göttern der Republik Weihrauch darbringen oder den Tod erleiden (Abb. 327). Der milde Trajan erwiderte Plinius,

es sei unnötig, die Christen aufzusuchen, doch wenn sie angezeigt würden und sich weigerten, ihren Glauben zu ändern, müssten sie bestraft werden. Der heilige Ignatius, Bischof von Antiochia, war

einer der vielen Märtyrer, die während der Herrschaft Trajans geopfert wurden. Trajan ließ zu, dass Männer von höchster Ehre und Tugend hingerichtet wurden, deren einziges Verbrechen darin

bestand, dass sie sich weigerten, das Bild des Kaisers und die heidnischen Götzen anzubeten.

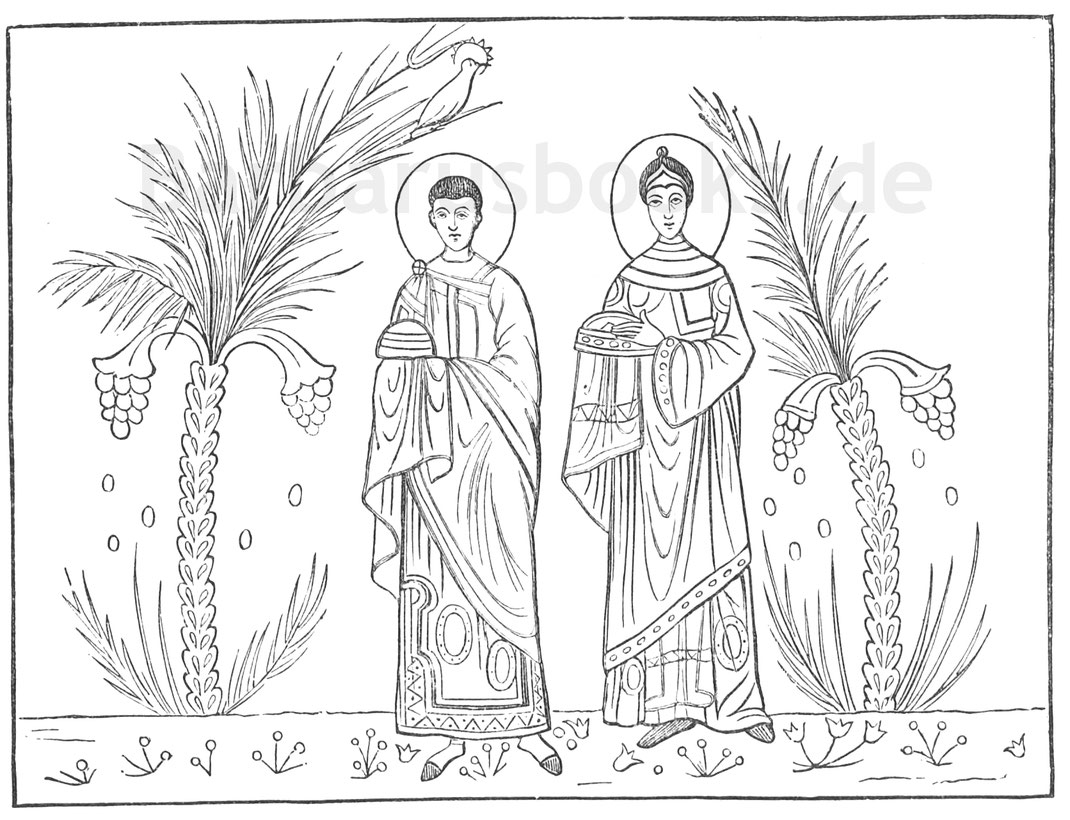

Abb. 328. – Die heilige Cäcilia und ihr Gemahl Valerian. Zu ihren Füßen blühen Rosen und Lilien, und zu beiden Seiten steht eine fruchtbeladene Palme, ein Symbol ihrer Siege und ihres verdienstvollen Martyriums. Auf einer der Palmen befindet sich ein Phönix mit einer Gloria um den Kopf, dem antiken Symbol der Auferstehung. – Mosaik vom Friedhof des heiligen Sixtus, aufbewahrt in der Kirche der heiligen Cäcilia in Rom (3. oder 4. Jahrhundert).

Unter der Herrschaft Alexander Severus wurden viele berühmte Märtyrer hingerichtet, darunter auch die heilige Cäcilia, ihr Mann und ihr Schwager (Abb. 328). Die heilige Cäcilia entstammte einer

sehr alten Familie, die bis in die Zeit Tarquins des Stolzen zurückreicht; sie gehörte demselben Geschlecht an wie Metella, deren Kinder in der Blütezeit der römischen Republik viele Triumphe und

Konsulate erhielten. Ihre Eltern gaben sie einem jungen römischen Patrizier namens Valerian zur Frau. Doch Cäcilia hatte ihre Jungfräulichkeit Gott geweiht, und ihr Mann, der durch ihre Argumente

und Bitten zum Glauben bekehrt worden war, respektierte ihr Gelübde und bekehrte selbst seinen Bruder Tiburcius. Alle drei leisteten ihren verfolgten Brüdern Beistand, und diese christliche

Nächstenliebe verriet sie. Trotz ihrer angesehenen Geburt, ihres Reichtums und ihrer Beziehungen wurden sie verhaftet, und ihre Weigerung, den falschen Göttern zu opfern, führte zu ihrer

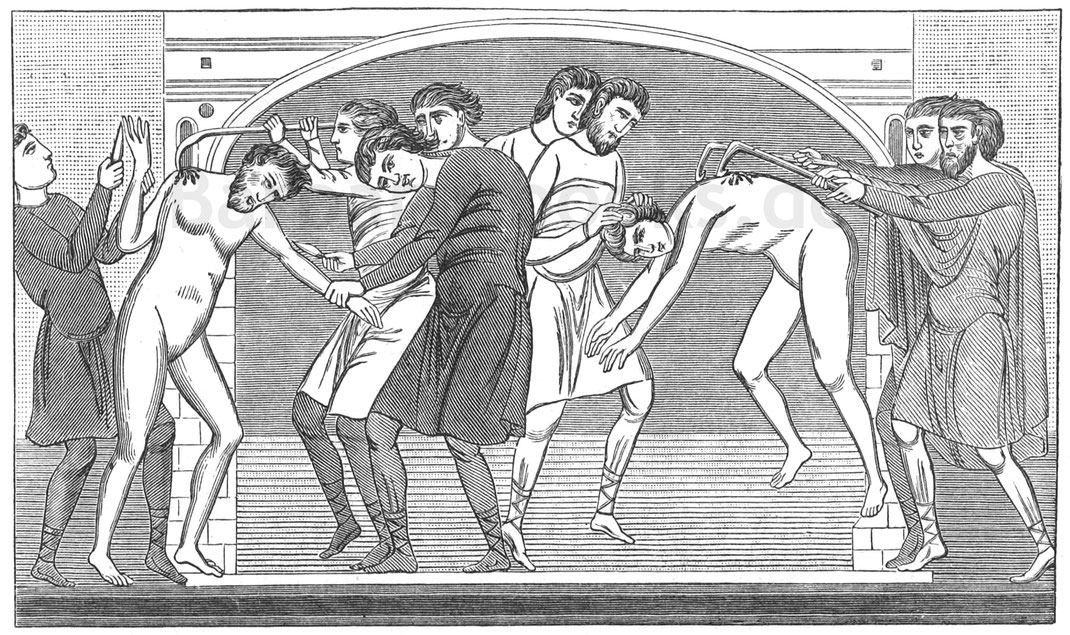

Verurteilung zum Tode. Eine Vielzahl analoger Vorkommnisse finden wir in Gallien (Abb. 329 und 330) und auch in den entferntesten Provinzen des Ostens.

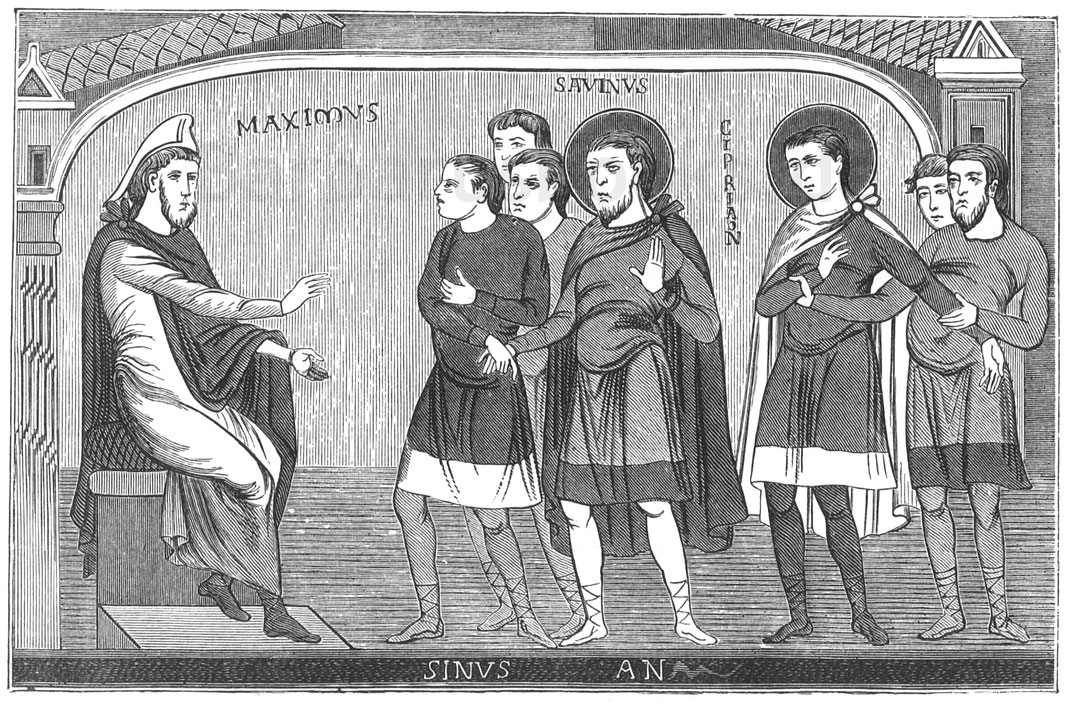

Abb. 329. – Die Heiligen Savin und Cyprian wurden im Jahr 458 vor den Prokonsul Maximus gebracht und bekannten sich als Christen. – Fresko in der Kirche St. Savin

(Vienne), dem ältesten noch erhaltenen in Frankreich (11. Jahrhundert). – Nach den Zeichnungen von M. Gérard-Séguin.

Nach der Bekehrung Konstantins, als der Glaube Christi als Staatsreligion anerkannt wurde, stellte sich der weltliche Arm sogleich in den Dienst der Kirche, um die Einheit des Glaubens zu wahren. Doch anstatt sich darauf zu beschränken, die kirchliche Autorität bei der Verfolgung von Verstößen gegen das von den Konzilien festgelegte Dogma zu unterstützen, versuchte die zivile Macht, in allen religiösen Angelegenheiten souveränen Einfluss zu erlangen, was zu beklagenswerten Missbräuchen führte. Die italienische Inquisition entstand unter der unmittelbaren Leitung der Päpste im 5. Jahrhundert: Papst Leo II. ordnete eine juristische Untersuchung der nach Rom geflüchteten Manichäer an und erklärte: „Was getan wurde, ist nicht genug; die Inquisition muss fortgeführt werden, nicht nur um die Gläubigen zu motivieren, an ihrem Glauben festzuhalten, sondern auch, damit diejenigen, die in die Irre geführt wurden, von ihren Irrtümern bekehrt werden.“ Das ursprüngliche und eigentliche Ziel der Inquisition bestand darin, Irrtümer in der Lehre aufzudecken, ihre Verbreitung zu verhindern und zu versuchen, diejenigen aufzuklären und zurückzugewinnen, die von den Aposteln des Irrtums verführt worden waren.

Im 12. Jahrhundert ordnete Papst Lucius III., um den Manichäern Einhalt zu gebieten, die unter den Namen Katharer, Patarener, Arme von Lyon usw. wieder auftauchten, „durch das Konzil der Bischöfe auf Verlangen des deutschen Kaisers und seiner Hofherren an, dass jeder Bischof die Bezirke seiner Diözese, in denen er Ketzer vermutete, ein- oder zweimal jährlich besuchen solle“. Sie sollten von jedem angezeigt werden, damit der Bischof sie vorladen, sie zum Abschwören ihrer Ketzereien zwingen oder sie mit der kanonischen Strafe (Beuge- und Sühnestrafen) belegen konnte. So sehen wir, dass religiöse Irrtümer als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung angesehen wurden und die Fürsten die Ketzer als Rebellen oder Verschwörer betrachteten. Dies entsprach den Vorstellungen des Mittelalters, als die gesamte Gesellschaftsordnung auf dem katholischen Glauben beruhte. Fairerweise muss man zugeben, dass die römische Inquisition zwar die älteste und einzige war, die das Mittelalter überdauerte, aber auch die gemäßigtste, da sie als einzige niemals die Todesstrafe anordnete.

Die Inquisition wurde durch eine Häresie orientalischen Ursprungs in Frankreich eingeführt, die versuchte, die heidnischen Ideen des armenischen Manichäismus mit den Zeremonien des Christentums

zu verbinden. Ursprünglich in Toulouse und Albi (daher der Name Albigenser) angesiedelt, drangen die etwa 150 neuen Häretiker allmählich in das Périgord und die angrenzenden Provinzen vor. Gegen

1160 entstand in Lyon eine weitere Sekte, die Waldenser, gegründet von Peter von Waldo oder de Vaux, die dem Papsttum große Schwierigkeiten bereitete. Die Albigenser waren moralisch sogar den Waldensern unterlegen

und vertraten noch gefährlichere Ansichten. Als unmittelbare Anhänger des Persers Manes hatten sie dessen Lehre von der Doppelnatur des Menschen, vom Fatalismus, vom Ursprung von Gut und Böse

usw. übernommen – eine ungeheuerliche Lehre, deren unmittelbare Folge ein Leben ungezügelter Zügellosigkeit war. Trotz der frommen Bemühungen König Roberts (1022) und des auf dem Konzil von

Toulouse (1118) verkündeten Urteils breitete sich die manichäische Häresie der Albigenser weiter in den südlichen Provinzen Frankreichs aus und gewann täglich neue Anhänger, selbst unter Klerus

und Adel. Innozenz III., der 1198 zum Pontifex gewählt wurde, war

besorgt über die Gefahr für die christliche Religion und beschloss, diese wagemutigen Sektierer zum Gehorsam zu zwingen, obwohl sie damals offen von den Grafen von Toulouse, Foix und Béarn sowie

vom Vizegrafen von Béziers protegiert wurden. Doch bevor er zu physischer Gewalt griff, versuchte er es zunächst mit Überzeugungsarbeit.

Abb. 331. – Der heilige Dominikus überreicht einem Gesandten der Albigenser ein Buch, das das Glaubensbekenntnis zu den christlichen Wahrheiten enthält; rechts

springt dieses Buch, nachdem es ins Feuer geworfen wurde, aus den Flammen, während das Buch des Ketzers verzehrt wird. – Predella des „Couronnement de la Vierge“ von Fra Angelico im Louvre (15.

Jahrhundert).

Zwei Mönche, Guy und Raynier vom Zisterzienserorden, begaben sich daraufhin nach Südfrankreich, um diese Ketzer aufzuspüren. Sie waren die ersten Kommissare des Heiligen Stuhls, denen der Titel Inquisitoren zustand. Das Scheitern ihrer Mission veranlasste Innozenz III., Peter von Castelnau, Archidiakon von Magliano, und einen weiteren Zisterziensermönch namens Ralph mit der Vollmacht zu betrauen. Diese beiden Mönche predigten, begleitet von Amalrich, Abt von Cîteaux, in Toulouse, Narbonne, Viviers, Carcassonne und Montpellier gegen die Häresie der Albigenser, doch die Ketzer zeigten nur noch größere Beharrlichkeit. Peter de Castelnau und Bruder Ralph, entmutigt durch dieses Ergebnis, schlossen sich für ihre schwierige Mission zwölf Brüder ihres eigenen Ordens und zwei angesehene spanische Prälaten an – Diego de Azeles, Bischof von Osma, und den Subprior seiner Kathedrale, Dominikus Guzmán. Dieser hatte die Ausbreitung der Häresie im Languedoc miterlebt und reiste nach Italien, um vom Heiligen Vater die Erlaubnis zu erhalten, dagegen zu predigen. Dominikus hatte eine Sanftmut, einen Eifer und eine Frömmigkeit bewiesen, die der Apostel würdig waren, und der Ruf seines vorbildlichen Lebens sollte seiner Predigt Autorität verleihen (Abb. 331). Doch er war nicht weniger erfolglos als die vorherigen, vom Papst gesandten Kommissare. Beschimpft und verspottet von einer unwissenden und brutalen Bevölkerung, konnte er nicht umhin auszurufen: „O Herr, lass deine Hand sie schlagen, damit deine Strafe ihnen wenigstens die Augen öffnet!“

Der Legat Peter von Castelnau war verzweifelt über das Versagen seiner Bemühungen, Ruhe und Glauben in die Gemüter der Menschen zurückzubringen und beschloss, sich direkt an den Grafen von

Toulouse, Raimund VI., zu wenden und ihn förmlich zu fordern, den päpstlichen Legaten zu helfen oder sich öffentlich auf die Seite der Ketzer zu stellen. Nach einer Unterredung, bei der

erbitterte Worte fielen, glaubten zwei Knappen des Grafen von Toulouse, sie würden den geheimen Wünschen ihres Herrn nachkommen, wenn sie den mutigen Legaten am Ufer der Rhone ermordeten (1208).

Als Innozenz III. die Nachricht von diesem Mord erreichte, beschloss er sofort, einen neuen Kreuzzug gegen die Albigenser zu starten. Er ernannte Milon an die Stelle von Peter von Castelnau und

erklärte, alle Gläubigen, die zur Verteidigung der Kirche zu den Waffen greifen würden, unter seinen unmittelbaren Schutz zu nehmen. Der Graf von Toulouse tat öffentlich Buße, und sein Neffe

Raimund, Vicomte von Béziers, wurde den päpstlichen Legaten übergeben. Die Stadt Béziers wurde am 22. Juli 1209 im Sturm erobert und war Schauplatz eines schrecklichen Blutbads, denn die

Kreuzfahrer kannten kein Pardon – 20.000 Einwohner wurden ohne Unterschied von Alter und Geschlecht massakriert, und 7.000 wurden in einer Kirche verbrannt, in der sie Zuflucht gesucht

hatten.

Simon de Montfort, der die Expedition anführte, nahm die Ehrenurkunde des Vicomte von Béziers an und setzte den Krieg gegen die Ketzer fort. Im Jahr 1213 besiegte er vor den Mauern von Muret

Peter II., König von Aragon, einen Verbündeten

der Albigenser, der die Stadt belagerte. Anschließend enteignete er den Grafen von Toulouse gegen den Willen Innozenz' III., der es vorgezogen hätte, dass die Erbrechte des Grafen und erst recht

die seines Sohnes respektiert würden.

Simon wurde von Ludwig, dem Sohn Philipps Augusts, unterstützt, der unverzüglich sein Gelübde erfüllte, gegen die Manichäer des Languedoc zu den Waffen zu greifen. Da die Schlacht von Bouvines (1214) zu einem fünfjährigen Waffenstillstand zwischen den Königen von Frankreich und England geführt hatte, schloss er sich im folgenden Jahr den katholischen Streitkräften an. 1218 kam es in Toulouse zum Aufstand und Simon de Montfort wurde während der Belagerung durch einen Stein tödlich verwundet. Sein Sohn Amaury bot sich als Erbe der väterlichen Ländereien an und versuchte, seine Ansprüche auf die Grafschaften Béziers und Toulouse geltend zu machen, gab diese jedoch schließlich zugunsten des französischen Monarchen auf. Es wurden sehr rigorose Maßnahmen ergriffen, um die Ketzer niederzuschlagen. Ein Erlass des Bischofs von Toulouse besagte: „Die Einwohner der von Ketzerei befallenen Bezirke sollen für jeden Waldenser, der innerhalb ihrer Grenzen angetroffen wird, eine Mark Silber zahlen; das Haus, in dem er gefangen genommen wird, und jene, in denen er gepredigt hat, sollen dem Erdboden gleichgemacht und der Besitz des Eigentümers dieser Häuser konfisziert werden. Auch der Besitz des Ketzers soll konfisziert werden, ebenso wie der Besitz von Personen, die es versäumen, die beiden bunten Kreuze, die auf die Brust des Büßergewandes genäht werden sollen, zu tragen oder zu zeigen.“

Der Heilige Stuhl seinerseits blieb während dieser Zeit nicht untätig, denn 1215 hatte das vierte Laterankonzil die Manichäer, Waldenser und Albigenser exkommuniziert. Der dritte Kanon dieses Konzils erklärte: „Die verurteilten Ketzer sollen der weltlichen Gewalt übergeben werden, damit sie die verdiente Strafe erhalten; die Geistlichen sollen zuvor ihre Kutte abgelegt bekommen.“ Kurz bevor dieses Konzil seine Sitzungen beendete, erhielt Dominikus, der Papst Innozenz III. vorgestellt wurde, als Belohnung für seine Verdienste um die streitende Kirche die Erlaubnis, den Orden der Predigerbrüder zu gründen, die von ihm den allgemein bekannten Namen Dominikaner übernahmen.

Ihr frommer Gründer kämpfte mit rein geistlichen Waffen gegen die Häresie und es ist wohl kaum nötig zu erwähnen, dass er es war, der, um die Bekehrung von Häretikern zu erreichen, den Brauch des Rosenkranzgebets einführte. Nach seiner Rückkehr nach Toulouse, das schließlich zum Zentrum der Inquisition wurde, delegierte er acht Provinzialen seines Ordens in Frankreich, der Provence, der Lombardei, der Romagna, Deutschland, Ungarn, England und Spanien die besondere Mission, gegen die Häresie zu predigen. Und schließlich wurde Raimund VII., der nach öffentlicher Buße sein väterliches Erbe angetreten hatte, 1229 mit der Kirche versöhnt und seine Grafschaft Toulouse wiedereingesetzt. Seine einzige Tochter heiratete einen Bruder des Königs und sicherte so den Übergang seiner Ländereien an die französische Krone.

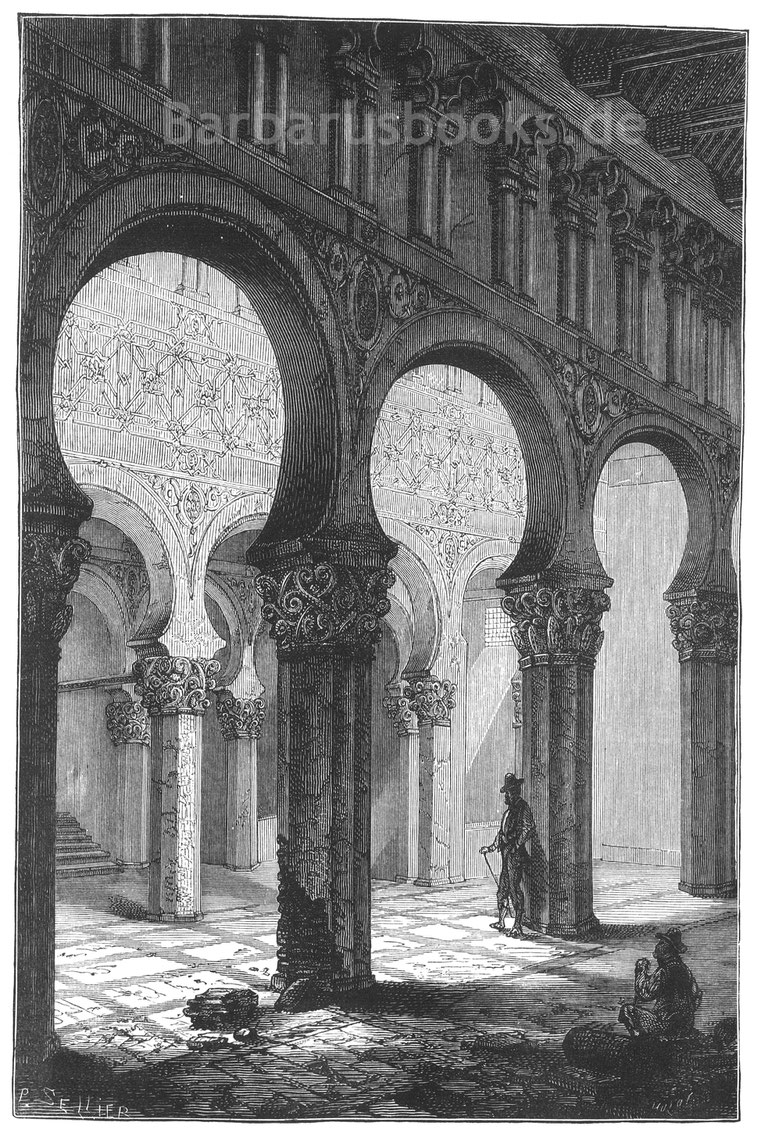

Abb. 332. – Große Synagoge von Toledo (drittes Jahrhundert), zu verschiedenen Zeiten restauriert und nach der Vertreibung der Juden im Jahr 1405 unter dem Namen Santa Maria Blanca für den katholischen Gottesdienst geweiht; im 19. Jahrhundert als Militärlager genutzt. – Nach einer Zeichnung von Don Manuel de Assas.

Ludwig IX. ergriff unverzüglich Maßnahmen, um die

Ergebnisse dieses friedlichen Abkommens zu festigen. Er richtete an alle seine Untertanen in den Diözesen Narbonne, Cahors, Rodez, Agen, Arles und Nîmes ein zehnteiliges Dekret, mit dem er die

Ketzerei mit Hilfe des Weltklerus unterdrücken wollte. Wer länger als ein Jahr exkommuniziert war, sollte durch Beschlagnahme seiner Güter zur Rückkehr zur Kirche gezwungen werden. Die lange

einbehaltenen Zehnten wurden wieder eingeführt. Die Barone, die Vasallen, die großen Städte und die königlichen Vogteien wurden verpflichtet, dieses Dekret zu befolgen und auszuführen. Sogar der

Bruder des Königs legte bei der Übernahme des Landes denselben Eid für sich und seine Untertanen ab. Die Inquisition erwies sich in Frankreich bald als unnötig und stellte mit Zustimmung des

Heiligen Stuhls 1237 ihre Tätigkeit in der Grafschaft Toulouse ein.

In Spanien war die Inquisition eher königlich als päpstlich. Um die Rolle dieses bemerkenswerten Tribunals zu verstehen, muss man bedenken, dass Spanien sieben Jahrhunderte brauchte, um seine

Unabhängigkeit von den Mauren zu erkämpfen. Als Ferdinand und Isabella ganz Spanien unter ihrer Herrschaft hatten, hielten sie es für notwendig, die religiöse Einheit zu schaffen, um die

nationale Einheit zu wahren. Mauren und Juden wurden angewiesen, das Land zu verlassen oder ihren Glaubensbekenntnissen abzuschwören (Abb. 332 und 333). Die beiden Herrscher betrachteten die

Frage aus politischer Sicht und richteten in ihren Herrschaftsgebieten eine spezielle Inquisition ein, die ihrer unmittelbaren Kontrolle unterstellt war. Die Päpste protestierten sofort gegen den

Anspruch der katholischen Monarchen, die Inquisition selbst zu beaufsichtigen. Nach der Bildung des Tribunals berief Papst Sixtus IV. seinen Legaten vom spanischen Hof ab, der daraufhin seinen Botschafter aus Rom abzog. Es kam jedoch zu einer Versöhnung und eine

Bulle zur Legalisierung der spanischen Inquisition wurde erlassen. Papst Sixtus IV. bereute jedoch bald seine Tat, als er von deren Exzessen erfuhr. Die spanischen Herrscher hingegen taten alles,

um die Berufungen verurteilter Ketzer vor dem römischen Hof zu verhindern, während die Päpste zu List greifen mussten, um die reuigen Ketzer vor der gnadenlosen Strenge der Inquisition zu

schützen. Llorente berichtet, dass viele Ketzer auf päpstlichen Befehl oft heimlich Absolution erhielten, fügt aber hinzu, dass diese päpstlichen Amnestien von der spanischen Regierung nicht

immer gebilligt wurden. Leo X. exkommunizierte tatsächlich die Inquisitoren von

Toledo, und Karl V. gab vor, als er Kaiser wurde, die lutherische

Reform zu befürworten, um Leo daran zu hindern, sich weiter in die spanische Inquisition einzumischen. Diese Inquisition wurde von drei Körperschaften unterstützt, nämlich der Heiligen Hermandad,

der Cruciata und der Miliz Christi.

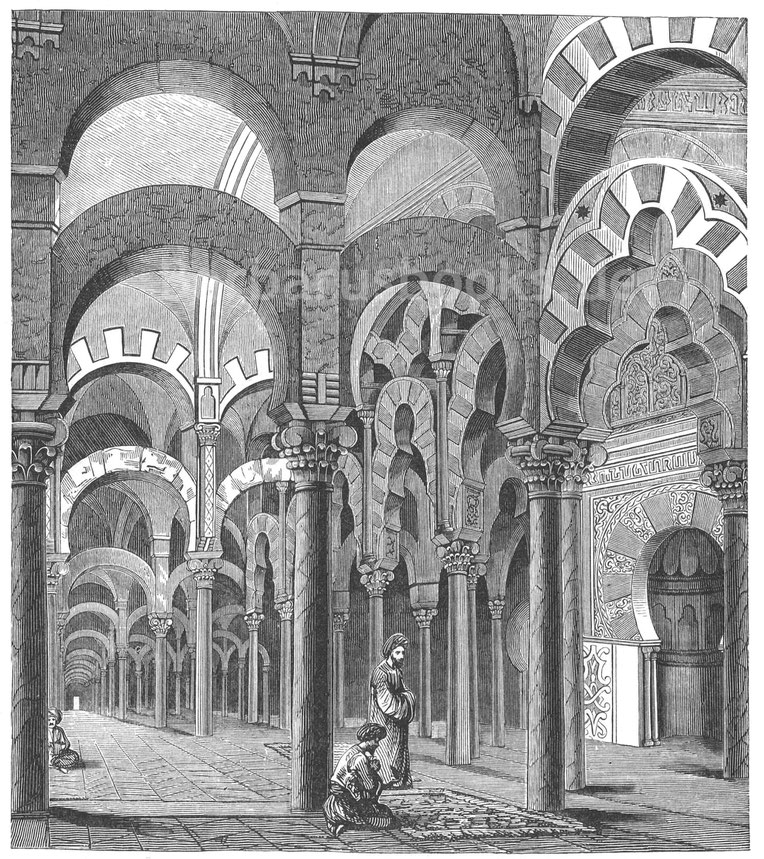

Abb. 333. – Innenansicht der alten Moschee in Córdoba, heute eine katholische Kathedrale; im 8. Jahrhundert von Abderhaman I. erbaut und nach der Bekehrung der Mauren für den katholischen Gottesdienst umgebaut; sie ist eines der größten und prächtigsten Monumente maurischer Architektur.

Die Heilige Hermandad (eine Verballhornung des lateinischen Wortes „germanitas“ – Bruderschaft) war zunächst ein Zusammenschluss von Polizeibeamten, die zum Schutz der Straßen eingesetzt waren.

Ursprünglich in den drei königlichen Residenzen Toledo, Cuidad-Real und Talavera ansässig, entwickelte sie sich schließlich zu einer Streitmacht, deren Hauptaufgabe darin bestand, die Befehle der

Inquisition durchzusetzen.

Die Cruciata, eine Gesellschaft aus Erzbischöfen, Bischöfen und anderen bedeutenden Persönlichkeiten, wurde unter verschiedenen Umständen mit der Aufgabe betraut, die Einhaltung und Umsetzung der

Kirchengesetze unter den Katholiken zu überwachen.

Die Familie der Inquisition oder die Miliz Christi, die während des Pontifikats von Honorius III. gegründet wurde und dem Templerorden ähnelte, stellte ihre Truppen in den Dienst der Inquisitoren

und erlangte mit ihrem frommen Eifer die hohe Meinung von Papst Gregor

IX.

Wie bereits erwähnt, erlangte die Inquisition 1481, während der Herrschaft Ferdinands und Isabellas, mit einem neuen Regelwerk enorme Macht. Ihr Hauptziel war es, Juden und Mauren, die wieder ins

Heidentum verfallen waren, vor Gericht zu bringen. Damals erhielt sie den Namen „Heiliges Offizium“ und wurde von einem Großinquisitor und einem aus 45 Mitgliedern bestehenden Rat, dem

„Obersten“, beaufsichtigt. Wenn das Heilige Offizium einen Ketzer oder einen derartigen Verdächtigen verhaften ließ, nahmen seine Beamten dem Angeklagten alles ab, was er bei sich trug, und

führten eine detaillierte Bestandsaufnahme seiner Kleidung und Möbel durch, um sie ihm im Falle seiner Unschuld unversehrt zurückzugeben. Das beschlagnahmte Geld, ob in Gold oder Silber, gehörte

von Rechts wegen dem Tribunal und wurde zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet. Nach Abschluss dieser Formalitäten wurde der Angeklagte ins Gefängnis gebracht.

Die Inquisition kannte mehrere Arten von Gefängnissen: 1. das gewöhnliche Gefängnis, in das Personen eingesperrt wurden, die lediglich eines gewöhnlichen Vergehens angeklagt waren und denen es

daher gestattet war, mit ihren Familien und Freunden zu verkehren; 2. das Gnaden- oder Bußgefängnis, das für diejenigen bestimmt war, die nur vorübergehend festgehalten werden sollten; 3. das

Zwischengefängnis, das denjenigen vorbehalten war, die ein gewöhnliches Vergehen begangen hatten, das sie der Gerichtsbarkeit des Heiligen Offiziums unterwarf; 4. das Geheimgefängnis, dessen

Insassen in Einzelhaft gehalten wurden. Die Kerker der Inquisition glichen allen im Mittelalter errichteten.

Nach einer mehr oder weniger langen Inhaftierung wurde der Gefangene am Tag der Verhandlung in den großen, schwarz verhangenen Audienzsaal geführt, in dem eine Christusfigur am Kreuz hing; der

Korpus war aus Elfenbein, das Kreuz aus Ebenholz. Am äußersten Ende, vor einem runden Tisch, saß der Generalinquisitor auf einem erhöhten Stuhl, der mit schwarzem Samt bezogen und von einem

Baldachin aus demselben Material überragt wurde. Rechts und links von ihm waren tiefer gelegene Plätze für die Inquisitoren reserviert, die zusammen mit dem Sekretär das Tribunal bildeten. Zwei

Gerichtsschreiber notierten die Fragen des Vorsitzenden und die Antworten der Angeklagten; hinter ihnen standen die Spione der Inquisition und vier Männer in langen schwarzen Gewändern, deren

Gesichter durch eine Maske mit Öffnungen für Mund, Nase und Augen verborgen waren.

Der Gefangene saß dem Inquisitor gegenüber auf einer Art erhöhtem Hocker. Als er nach einem langen Verhör seine Schuld nicht eingestand, wurde er in die Folterkammer gebracht. Der Inquisitor und

die vier geheimnisvollen Männer in Schwarz, die dem Prozess beiwohnten, gingen voran. Hier wurde er erneut ermahnt, seine Fehler abzuschwören. Sollten diese erneuten Bitten ihn nicht bewegen

können, wurde er dem Folterer übergeben, der ihn mit einem der vier von der Justiz eingesetzten Mittel folterte – dem Strick, der Geißel, dem Feuer oder dem Wasser.

Die Folter der Inquisitionsgerichte unterschied sich nicht von der der Zivilgerichte. Diese setzten sie ebenso schonungslos ein, erzielten aber kaum ein besseres Ergebnis, denn das Opfer wappnete

sich gegen die Schmerzen und weigerte sich im Allgemeinen, auf dieses Verhör zu antworten, obwohl es mit unvorstellbaren Qualen einherging. Der feierlichen Urteilsverkündung der Inquisition und

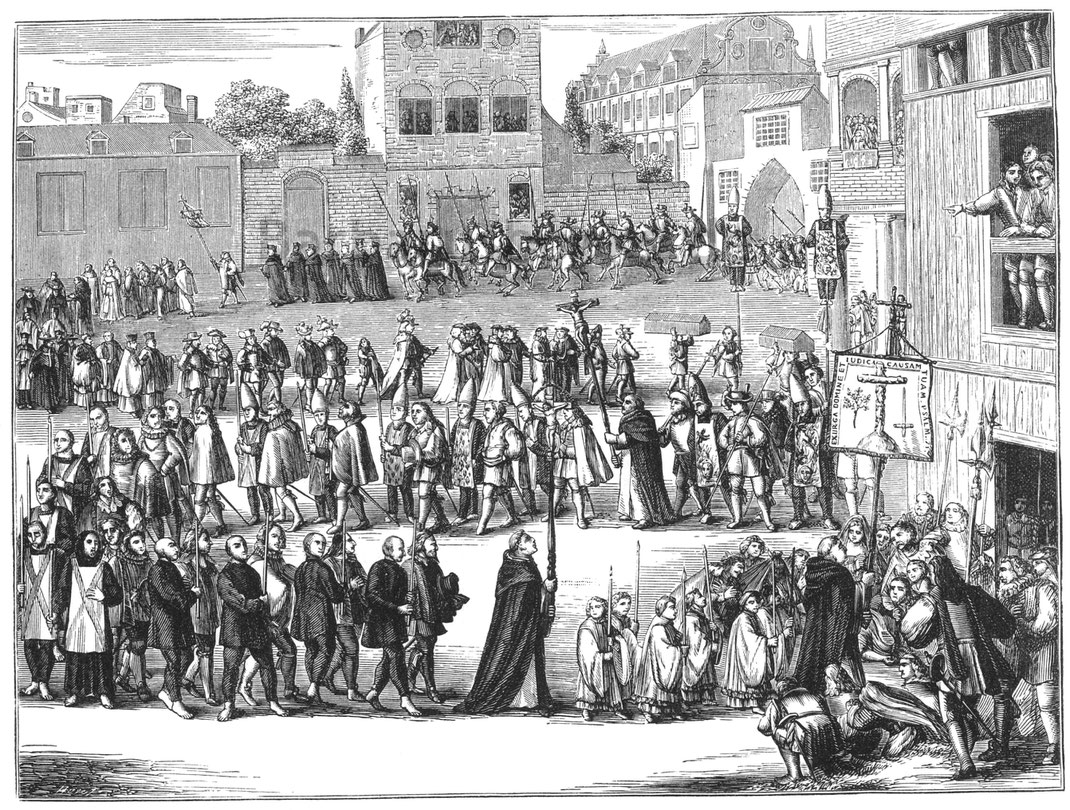

der Vollstreckung ihrer Urteile ging eine besondere Zeremonie voraus, die in Spanien und seinen Nebengebieten als Autodafé oder Glaubensbekenntnis bezeichnet wurde. Bei den meisten Autodafés führte eine Doppelreihe Dominikanerbrüder die düstere Prozession an,

vor ihnen das Banner des Heiligen Offiziums (Abb. 334) mit dem Motto „Justitia et misericordia“ getragen wurde. Hinter ihnen kamen die Verurteilten, gefolgt von den Spionen der Inquisition und

dem Henker.

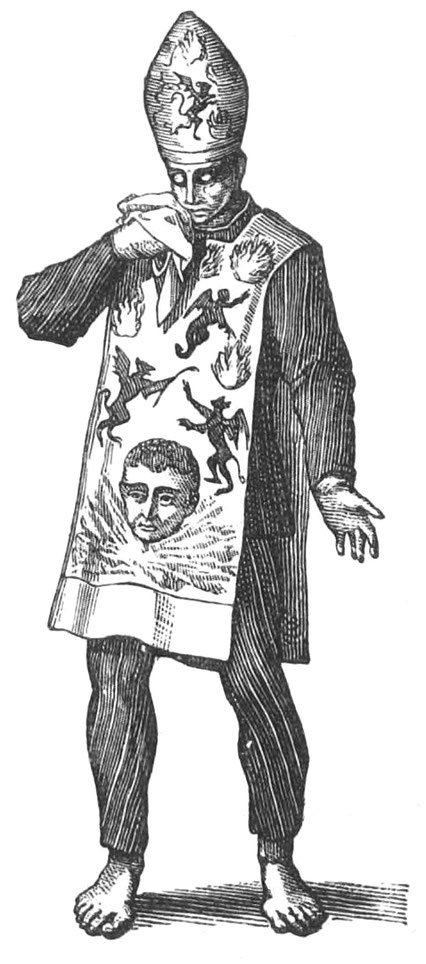

Es gab viele Arten von Sanbenitos (Büßergewand der Inquisition) für verschiedene Klassen von Büßern. Das erste, für Ketzer, die sich vor der Urteilsverkündung mit der Kirche versöhnt hatten,

bestand aus einem gelben Skapulier mit einem großen rötlichen Andreaskreuz und einer runden, pyramidenförmigen Kappe namens Coroza, aus demselben Material wie das Sanbenito und mit ähnlichen

Kreuzen; auf den Gewändern waren jedoch keine Flammen dargestellt, da die Angeklagten durch rechtzeitige Reue der Verbrennungsstrafe entgangen waren (Abb. 335).

Das zweite, für diejenigen, die zum Verbrennen verurteilt worden waren und später widerrufen hatten, bestand aus einem Sanbenito und einer Coroza aus demselben Material. Das Skapulier war mit

nach unten gerichteten Feuerzungen bedeckt, um anzuzeigen, dass der Träger (Abb. 336) nicht lebendig verbrannt werden würde, da er erwürgt werden sollte, bevor er auf den Scheiterhaufen gelegt

wurde.

Das dritte Gewand, das von denen getragen wurde, die unbußfertig starben, zeigte am unteren Ende den Kopf eines Mannes, der mitten im Feuer stand und von Flammen umhüllt war. Die übrigen Teile

des Gewandes waren mit nach oben schießenden, gegabelten Flammen bedeckt, als Zeichen dafür, dass der Ketzer tatsächlich lebendig verbrannt werden würde. Groteske Dämonengestalten waren auch auf

dem Sanbenito und der Coroza dargestellt.

In der Kirche, wohin der Zug unter Gebeten zog, brannten zehn weiße Kerzen in silbernen Leuchtern auf dem schwarz behangenen Hochaltar. Rechts befand sich eine Art erhöhtes Podium für den

Inquisitor und seine Ratsherren; links ein weiteres für den König und seinen Hofstaat. Gegenüber dem Hochaltar befand sich ein mit schwarzem Tuch bedecktes Gerüst, auf dem die Versöhnten standen,

um ihre Abschwörungen auf zuvor geöffnete und geordnete Messbücher abzulegen.

Nach ihrer Versöhnung wurden die reuelosen Ketzer zusammen mit den Gefangenen, die sich einfacher Vergehen schuldig gemacht hatten, der weltlichen Macht übergeben. Das Autodafé war damit beendet

und die Inquisitoren zogen sich zurück. Ein Historiker berichtet ausführlich über einen Prozess vor den Tribunalen der Inquisition und sagt, dass die Zivilstrafe erst am Tag nach dem Autodafé

verhängt wurde. Und nicht immer folgte darauf die Hinrichtung, denn Llorente erwähnt den Fall vom 12. Februar 1486 in Toledo, als 750 Ketzer zur Bestrafung vorgeführt wurden, von denen keiner

hingerichtet wurde, obwohl sie öffentlich Buße tun mussten. Bei einem anderen großen Autodafé, das im April desselben Jahres ebenfalls in Toledo stattfand, hatten von 900 reuigen oder

verurteilten Personen keiner die Todesstrafe erlitten. Ein drittes Autodafé am 1. Mai umfasste 750 Personen; und bei einem vierten, am 10. Dezember, waren es 950, doch in beiden Fällen wurde kein

Blut vergossen. Von insgesamt 3300 Personen, die zu dieser Zeit für Übertretungen der Kirchenregeln Buße tun mussten, wurden laut Llorente nur 27 hingerichtet. Man darf nicht vergessen, dass die

spanische Inquisition gemäß dem königlichen Erlass nicht nur Ketzer, sondern auch Angeklagte widernatürlicher Verbrechen, Räuber, weltliche oder geistliche Verführer, Gotteslästerer, des

Sakrilegs schuldige Personen, Wucherer und sogar Mörder und Rebellen vor Gericht stellen musste. Darüber hinaus wurden auch diejenigen, die den Feind in Kriegszeiten mit Pferden und Vorräten

versorgten, sowie die damals häufigen Fälle von Zauberei, Magie und ähnlichen Betrügereien in die Zuständigkeit der Inquisitionsgerichte gebracht. So könnten die 27 Personen, die 1486

hingerichtet wurden, Übeltäter aller Art gewesen sein.

Das politische Ziel der spanischen Könige wurde erreicht, denn die Aufrechterhaltung der religiösen Einheit bewahrte das Königreich vor den blutigen Katastrophen, die damals ganz Frankreich und

England verwüsteten. Dies gibt sogar Voltaire in seinem „Essai sur l’Histoire Générale“ zu. Während er die Schrecken der Inquisition beklagt, sagt er: „In Spanien gab es keine jener blutigen

Revolutionen, Verschwörungen oder grausamen Repressalien, die jede andere europäische Nation entehrten. Weder Graf Olivarès noch der Herzog von Lerma schickten ihre Feinde aufs Schafott, und

Herrscher wurden nie ermordet wie in Frankreich, noch litten sie unter dem Beil des Henkers wie in England.“

Die Inquisition war in den Niederlanden weniger erfolgreich, da die protestantische Sache in Holland während der Herrschaft Karls V. große Fortschritte machte. Adel und hohe Geistlichkeit, empört über die rigorosen Maßnahmen Philipps II. (Abb. 338) zur Bekämpfung der Ketzerei, unterstützten den allgemeinen Aufstand gegen die Spanier. Dadurch ermutigt, griffen die Protestanten zu den Waffen, Kirchen wurden niedergebrannt, Priester und Mönche massakriert und der katholische Gottesdienst vielerorts unterdrückt. Philipp entsandte den berüchtigten Herzog von Alba dorthin, der nach Amtsantritt den Rat der Unruhen einsetzte, den das Volk den Spitznamen „Rat des Blutes“ gab. Die religiöse Frage entwickelte sich zu einem Kampf um nationale Unabhängigkeit. Ein erbitterter Krieg führte zur endgültigen Abspaltung der Vereinigten Provinzen, die später zum Königreich Holland wurden. Belgien, eine unabhängige Provinz, wurde mit Erbrechten an Erzherzog Albrecht und seine Frau Isabella, die Tochter Philipps II., übergeben.

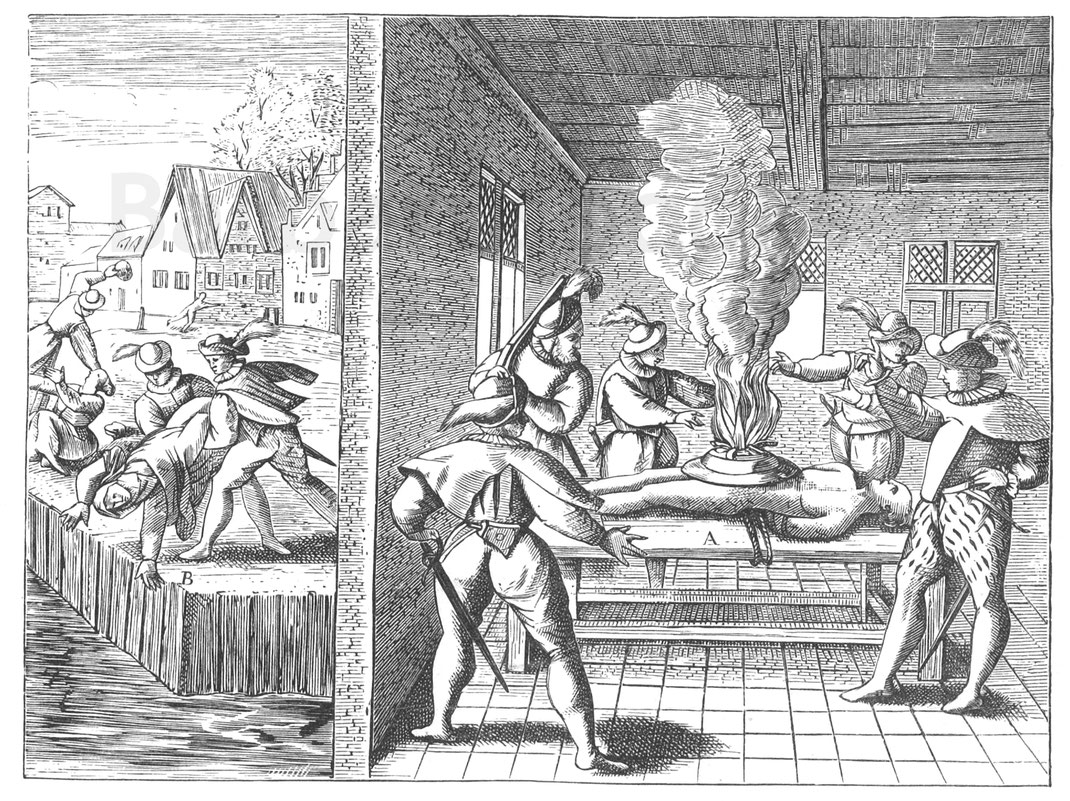

Abb. 339. – Grausamkeiten der Geusen in Holland. A. Meister Johann Hieronymus aus Edam und andere Katholiken aus Hoorn werden in Scagen in Nordholland gefoltert. Diejenigen, die die erste Folter überleben, werden auf den Rücken gefesselt und ein großer, umgedrehter Kessel mit einer Anzahl großer Siebenschläfer darunter auf ihren nackten Bauch gestellt. Auf dem Kessel wird ein Feuer entzündet, das die Siebenschläfer erzürnt. Da sie nicht unter dem Rand des Kessels durchkriechen können, graben sie sich in die Eingeweide des Opfers. B. Ursula Talèse, eine Nonne aus Haarlem, weigerte sich, ihrem Glauben abzuschwören, als man sie unter den Galgen stellte, an dem ihr Vater gehängt worden war. Sie wurde ins Wasser geworfen und ertränkt. C. Ihre Schwester, die ihr Schicksal und das ihres Vaters beklagt, weigert sich ebenfalls, ihren Glauben zu ändern, und ihr Schädel wird mit einem großen Stein eingeschlagen. – Faksimile eines Kupferstichs im „Theatrum Crudelitatum nostri Temporis“ (4to, Antwerpen, 1587); mit einer Übersetzung der gegebenen Erklärungen.

Kaum waren die Vereinigten Provinzen konstituiert, als sie trotz des protestantischen Prinzips der Unabhängigkeit der freien Forschung jenem Instinkt folgten, der alle Regierungen zu religiöser

Einheit drängt – Spanien wurde in der Verfeinerung der Strafen übertroffen, die sie erfanden, um Katholiken zu bekämpfen, die sich weigerten, ihren Glauben zu wechseln (Abb. 339). Und nicht nur

gegen die Katholiken richtete die protestantische Inquisition ihre rigorose Autorität. In Ländern, wo Calvinisten und Lutheraner einander gegenüberstanden, brachen religiöse Verfolgungen zwischen

den verschiedenen reformierten Kirchen aus, immer auch unter dem instinktiven Einfluss, dass religiöse Einheit notwendig sei, um die Stabilität des Staates zu sichern.

Ein bekannter Schriftsteller, Menzel, gibt in seiner „Neuen Geschichte der Deutschen seit der Reformation“ einige sehr interessante Einzelheiten über diesen internen Kampf. Als Ende des 16.

Jahrhunderts nach dem Tod des sächsischen Kurfürsten

Christian I. am 25. September 1591 die Regierung Sachsens in die Hände von Herzog Wilhelm von Altenburg fiel, einem strengen Lutheraner, glaubte die calvinistische Partei in Deutschland, dass

das goldene Zeitalter bald zurückkehren würde. Kanzler Crell, der zu Christians Lebzeiten den Lutheranern nur wenig Gnade erwiesen hatte, wurde zusammen mit Gunderman, einem Leipziger Prediger,

ins Gefängnis geworfen. Nach fünf Monaten Haft unterzeichnete Letzterer die „Konkordienformel“, um seine Frau besuchen zu können, die er zu Hause zurückgelassen hatte. Doch kaum hatte er seine

Unterschrift geleistet, als man ihm sagte, sie habe sich in einem Anfall von Verzweiflung erhängt. Der unglückliche Mann verlor den Verstand. Andere Prediger wurden mit fast der gleichen Strenge

behandelt. Und in Leipzig steckte die lutherische Partei 1593 die Häuser der Calvinisten in Brand, die daraufhin die Stadt verlassen mussten, um einem rachsüchtigen Mob zu entgehen. Ähnliches

geschah auch in Schlesien. Am 22. September 1601 wurde Kanzler Crell nach zehnjähriger Haft zum Tode verurteilt und am 10. Oktober enthauptet.

In Braunschweig exkommunizierten die lutherischen Prediger 1603 den Hauptmann der Bürgerschaft, einen gewissen Brabant. 1604 kamen Gerüchte auf, er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und

dieser sei ihnen in Gestalt einer Krähe gefolgt. Brabant versuchte zu fliehen, brach sich dabei aber ein Bein. Unter dem Gejohle des Volkes, das ihn für einen Verräter und Zauberer hielt, wurde

er nach Braunschweig zurückgebracht und dreimal grausam gefoltert. Am Ende bekannte er sich aller ihm zur Last gelegten Verbrechen schuldig. Seine Unglücksgenossen wurden ebenso grausam

behandelt. Während Zachary Druseman in der Folterkammer an den Armen aufgehängt wurde, gingen seine Richter zum Abendessen. Das Opfer flehte den Henker bei den Wunden unseres Herrn Jesus Christus

an, ihn einen Augenblick herunterzulassen und die Schrauben zu lösen, die seine Füße zerquetschten, aber dieser antwortete, er müsse warten, bis die Richter zurückkämen. Als sie eine Stunde

später völlig betrunken zurückkamen, war Druseman tot. Menzel erzählt uns weiter, dass die lutherischen Prediger am Michaelstag auf Bitten des Stadtrats die unaufhörlich stattfindenden

Hinrichtungen von der Kanzel aus zu rechtfertigen suchten, und dass am 9. Dezember in allen Kirchen ein Dankgottesdienst abgehalten wurde, vor denen noch immer die Galgen und Schafotte zur Schau

gestellt waren.

Abb. 340. – Folterungen der Hugenotten an Katholiken in Südfrankreich. – Dreißig Katholiken, die in Augoulême im Haus eines Bürgers namens Papin eingesperrt sind, werden auf verschiedene Weise gefoltert: – A. Einige werden, ohne Nahrung, paarweise aneinandergekettet, damit sie sich im Hungerwahn gegenseitig in Stücke reißen. B. Andere werden nackt an einem straff gespannten Seil entlanggeschleift, das wie eine Säge wirkt und den Körper entzweischneidet. C. Einige werden an Pfählen befestigt und in geringem Abstand hinter ihnen werden Feuer entzündet, damit ihre Körper langsam verbrennen. – Faksimile eines Kupferstichs im „Theatrum Crudelitatum nostri Temporis“ (4to, Antwerpen, 1587); mit einer Übersetzung der gegebenen Erklärungen.

In den südlichen Provinzen Frankreichs, wo die Reformation die Oberhand gewann, kam es zu Exzessen, die von den aufgeklärteren Protestanten ebenso missbilligt wurden wie von den Katholiken.

Besonders die Stadt Angoulême war Schauplatz vieler solcher Grausamkeiten (Abb. 340).

Die herrschende Partei war überall extremer Intoleranz schuldig, doch nirgends war die Verfolgung so groß wie im unglücklichen England. Protestantische Schriftsteller finden keine starken Worte,

um die unerhörte Gewalt zu charakterisieren, zu der Heinrich VIII. griff, um die religiöse Einheit in seinem Königreich zu etablieren.

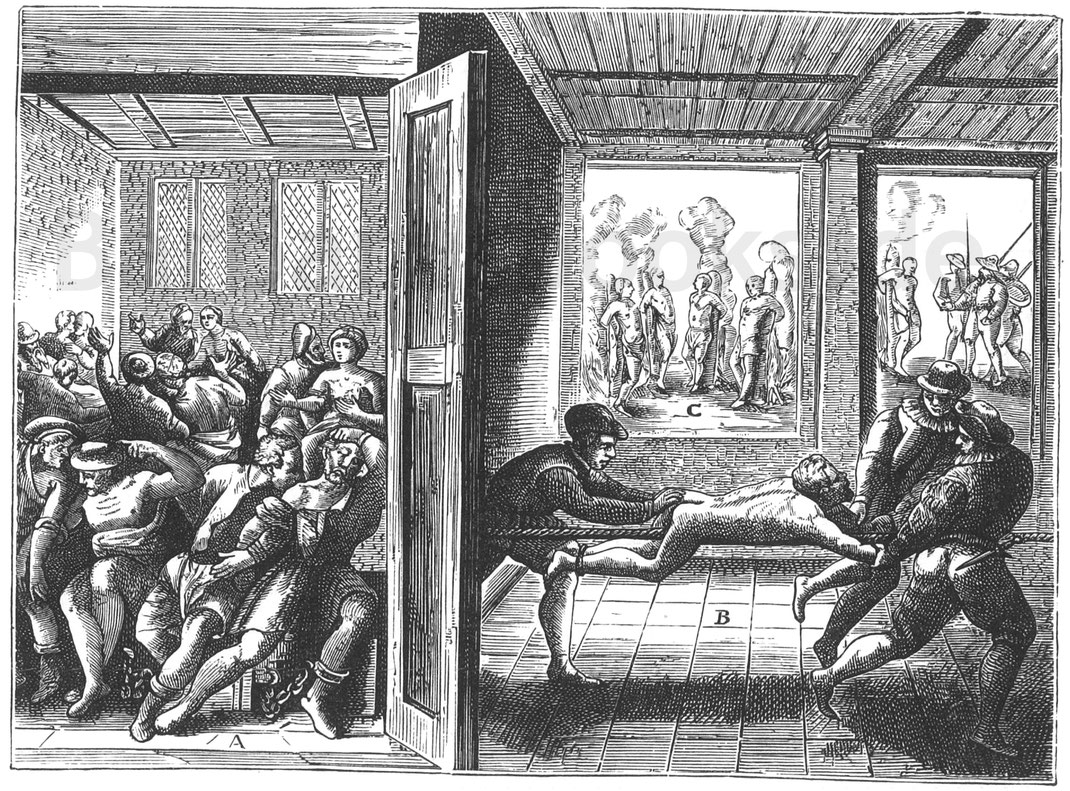

Abb. 341. – Von Heinrich VIII. gegen die Katholiken verhängte Strafen. – A. John Fisher, Kardinalbischof von Rochester, 80 Jahre alt, am 17. Juni 1535 zum Tode verurteilt, wird am 22. desselben Monats enthauptet. B. Kanzler Thomas More wird ebenfalls am 9. Juli 1535 enthauptet. C. Die Gräfin von Salisbury wird enthauptet, nachdem sie sich für die gegen ihren Sohn erhobenen Anschuldigungen verantworten musste. Dieser hatte das Land verlassen, nachdem er zum Tode verurteilt worden war. – Faksimile einer Kupferplatte im „Theatrum Crudelitatum nostri Temporis“ (Antwerpen, 1587); mit einer Übersetzung der gegebenen Erklärungen.

Cobbett schreibt in seiner „Geschichte der englischen Reformation“: „Vor dieser blutigen Herrschaft wurden in den jährlichen Gerichtssitzungen in jeder Grafschaft durchschnittlich nicht mehr als

drei Personen vor Gericht gestellt, doch nun saßen bis zu sechzigtausend Menschen gleichzeitig im Gefängnis. Kurz gesagt, Heinrichs Hof war ein wahres Schlachthaus für Menschenfleisch.“

Heinrich VIII. sah sich allein durch seinen Bruch mit dem Autoritätsprinzip in religiösen Angelegenheiten zu übermäßiger Härte getrieben, da er glaubte, Widerstand nur durch Terror brechen zu

können. Da das Beispiel derer, die hohe Autorität innehaben, einen entscheidenden Einfluss auf die Massen ausübt, wählte der König diejenigen zum Angriff aus, die auf der Liste der Beamten und

Bischöfe am höchsten standen – den Kanzler Thomas More und seinen berühmten Freund Fisher, Bischof von Rochester (Abb. 341). Beide wurden vor den königlichen Rat geladen, und der Kanzler wurde

zum Tode verurteilt. More hing leidenschaftlich an seiner Tochter Margaret. Nach dem Prozess warf sie sich ihrem Vater um den Hals und rief schluchzend aus: „Mein Vater, bist du derjenige, der

unschuldig sterben darf?“ Daraufhin umarmte er sie ein letztes Mal, gab ihr seinen Segen und antwortete: „Willst du, dass ich schuldig sterbe?“ Am Fuße des Schafotts angekommen, rief er das Volk

als Zeugen auf, dass er im Glauben der katholischen, apostolischen und römischen Kirche gestorben sei. Der Henker bat um Vergebung, und More umarmte ihn und erwiderte: „Sie erweisen mir den

größten Dienst, den man einem Christen erweisen kann!“ Er empfing den Tod mit Freude, und sein Haupt wurde zwei Wochen lang auf der London Bridge aufgebahrt. Sein Freund, der Bischof von

Rochester, war wenige Wochen zuvor auf den Scheiterhaufen geschickt worden (Abb. 341).

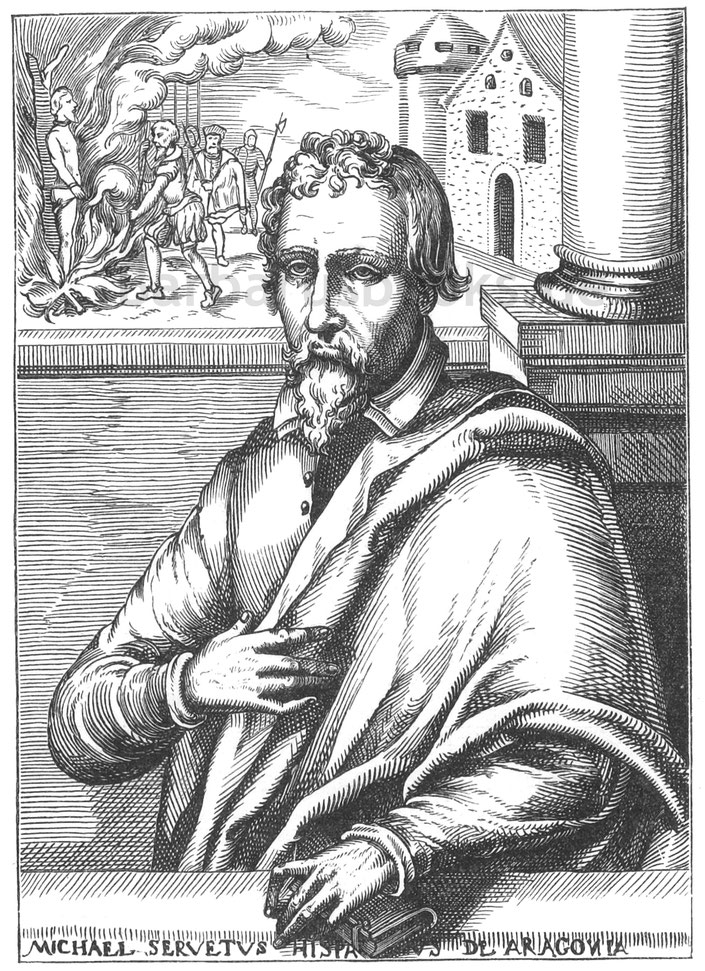

Die Schweiz litt ebenso wie England, denn die von Calvin in Genf eingesetzte Inquisition spottete jeder Beschreibung. Während Calvin, wie berichtet wird, alle, die anders waren als er, als Schurken, Hunde und Halunken brandmarken durfte, ihren Kaiser als Ungeziefer und ihre Väter und Mütter als Satansböcke, wurden die Bauern, die ihr Vieh grob behandelten, ins Gefängnis geworfen. Drei Kinder wurden öffentlich ausgepeitscht, weil sie sich aus dem Versammlungshaus geschlichen hatten, um Kuchen zu essen. Die Stadtregister verzeichnen, dass im Laufe von sechzig Jahren 150 Menschen als Zauberer lebendig verbrannt wurden. Ein weiteres mit dem Tode bestraftes Verbrechen war es, „schlecht über Calvin zu reden“. Calvin machte aus seiner diesbezüglichen Meinung keinen Hehl, wie aus folgendem Satz in einem Brief an einen seiner Anhänger hervorgeht: „Versäumen Sie nicht, das Land von den fanatischen Schurken zu säubern, die das Volk zum Widerstand aufrufen, unser Verhalten in den Schmutz ziehen und unseren Glauben als leeren Traum hinstellen. Solche Ungeheuer müssen beseitigt werden.“ Aus diesem Grund wurde der Dichter Gruet gefoltert und enthauptet, „weil er schlecht über Calvin geredet hatte“. Michael Servetus, der Medizin, Astrologie und Theologie praktizierte, wagte es, den Lehren des Reformators zu widersprechen, insbesondere in Bezug auf die Trinitätslehre. Calvin schrieb am 13. Februar 1546 folgenden Brief an Farel, dessen Original noch heute in der Pariser Nationalbibliothek zu sehen ist: „Servetus schrieb mir neulich und schickte mir ein dickes Buch mit seinen eitlen und arroganten Träumereien. Ich werde darin wunderbare, mir bisher unbekannte Themen finden. Er verspricht, mich hier zu treffen, wenn ich wünsche, aber ich möchte keine Vereinbarung treffen, denn wenn er kommt und ich meinen Willen durchsetze, werde ich ihn nicht mit dem Leben davonkommen lassen.“ Der unglückliche Servetus musste sich aus folgenden Gründen dorthin begeben. Er hatte in Vienne (Dauphiny) heimlich sein Buch mit dem Titel „Christianismi Restitutio“ („Die Wiederherstellung des Christentums“) veröffentlicht. Calvin besorgte sich ein Exemplar dieses Buches und schickte es an den Kardinal-Erzbischof von Lyon. Servet wurde aufgrund Calvins Denunziationen verhaftet und ins kirchliche Gefängnis von Vienne geworfen, da dieses Buch zahlreiche anstößige, von Ketzerei geprägte Aussagen enthielt. Der Gefangene, ein besserer Arzt als Theologe, hatte zuvor der einzigen Tochter des Vogts dieser Stadt das Leben gerettet, und der Gefängniswärter erhielt den Befehl, seine Flucht zu ermöglichen, die ihm problemlos gelang. Servet flüchtete unglücklicherweise nach Genf. Dort wurde er von Calvins Spionen entdeckt; er wurde am 13. August 1553 inhaftiert und am 26. Oktober nach einem langen Verhör, bei dem er sich energisch gegen die Vorwürfe der Gottlosigkeit und des Atheismus verteidigte, zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Das Urteil wurde am folgenden Tag vollstreckt (Abb. 342). Calvin beobachtete die Hinrichtung von seinem Fenster aus und wurde bald darauf von den Kantonen Zürich, Schaffhausen, Basel und Bern für seine Tat beglückwünscht. Der gelehrte Melanchthon schrieb ihm: „Eure Magistrate haben rechtmäßig und gerecht gehandelt, als sie diesen Gotteslästerer hinrichten ließen.“ Diese grausamen und rachsüchtigen Taten erregten jedoch die berechtigte Empörung mehrerer protestantischer Historiker, die den Verlust Genfs alter Freiheiten und Rechte bedauern. „Über achthundert Jahre lang“, sagt Fazy, „hat die Harmonie zwischen der Sache des Volkes und der der Religion Genf an die Spitze der Zivilisation gebracht. Seine Gesetze waren mild, Gewalttaten selten, Beschlagnahmungen unbekannt, und nirgends finden wir Spuren von Menschen, die wegen ihrer Ansichten verfolgt wurden.“

Quelle: Military and religious life in the Middle Ages and at the period of the Renaissance. London, 1870.

© Übersetzung von Carsten Rau