Die wahre Bedeutung des Wortes Häresie. – Die Häretiker der Apostelzeit. – Simon der Magier. – Kerinthus. – Die Nikolaiten. – Die Gnostiker. – Die philosophischen Schulen von Byzanz, Antiochia und Alexandria. – Julian der Abtrünnige. – Die Pelagianer und die Semipelagianer. – Nestorius. – Eutyches. – Die Bilderstürmer. – Amaury. – Gilbert de la Porrée. – Abaelard. – Arnold von Brescia. – Die Albigenser. – Die Waldenser. – Die Flagellanten. – Wickliff. – Johannes Hus. – Hieronymus von Prag. – Luther. – Heinrich VIII. und die anglikanische Kirche. – Calvin.

Wahrscheinlich sind sich nur wenige Menschen bewusst, dass die wahre Bedeutung des Wortes Häresie, nach seinem griechischen Ursprung (hairesis), nur Meinung bedeutet. Häresie besteht in dem

Anspruch, die Heilige Schrift nach dem eigenen Urteil oder der eigenen persönlichen Meinung auszulegen, anstatt die von der Kirche vorgegebene Auslegung des heiligen Textes zu akzeptieren.

Häretiker gibt es seit der Zeit der Apostel. Der heilige Paulus empfiehlt in Bezug auf sie einen Weg, der leider nicht immer befolgt wurde. „Wenn“, sagt er, „jemand unserem Wort nicht gehorcht,

... habt keinen Umgang mit ihm; ... betrachtet ihn dennoch nicht als Feind, sondern ermahnt ihn als Bruder.“ Der heilige Petrus ermahnt die Gläubigen mit großem Eifer und in bildhafter Sprache,

sich vor den Irrtümern der Gnostiker (das heißt der Gelehrten oder Eruditen) zu hüten: Er nennt sie „Brunnen ohne Wasser, Wolken, die vom Sturm umhergetrieben werden“. Er fasst dann die

Grundlagen ihrer Lehre in wenigen kraftvollen Sätzen zusammen: „Denn wenn sie große, eitle Worte reden, locken sie durch fleischliche Begierden und durch Ausschweifung diejenigen an, die denen,

die im Irrtum leben, völlig entflohen waren.“ Wir wissen, dass die Gnostiker glaubten, Vollkommenheit bestehe in der Wissenschaft; sie waren der Ansicht, Glaube und tugendhaftes Leben seien nur

dem einfachen Volke vorbehalten. Betört von ihrer eigenen Gelehrsamkeit, lehnten sie sogar die Autorität Christi ab, den sie nicht als ihren Herrn und Gott anerkennen wollten; an die Stelle der

Lehre von den Engeln setzten sie die Theorie göttlicher Emanationen und erkannten die alte Lehre vom ewigen Antagonismus zwischen dem guten und dem bösen Prinzip an.

Die Apostelgeschichte berichtet vom Erfolg der Predigt des Diakons Philippus unter den Einwohnern Samariens und berichtet von einem Zauberer namens Simon, der in dieser Stadt einen so großen

Einfluss auf das Volk ausübte, dass alle seinen Worten Beachtung schenkten und ihn „die große Kraft Gottes“ nannten. Doch die Wunder, die Philippus wirkte, hatten größeren Einfluss als Simons

Zauberei, und die Menschen kamen in Scharen, um sich taufen zu lassen. Simon selbst wurde ein Jünger Philipps.

Der Rest der in der Apostelgeschichte erzählten Geschichte enthüllt den Ursprung eines Wortes, das in der Religionsgeschichte des Mittelalters zu häufig vorkommt, als dass wir es hier anhand

einer Tatsache erklären könnten, die zudem hilft zu zeigen, wie es dazu kam, dass Simon vom aufrichtigen Christentum in die Häresie abfiel. Die Apostel, die damals in Jerusalem lebten, hörten von

der Bekehrung Samariens und kamen, um den Neugetauften die Hände aufzulegen – das heißt, sie zu bestätigen. Und diese waren, als sie den Heiligen Geist empfingen, sichtbare Teilhaber seiner

wunderbaren Gaben, die in der Urkirche allgemein verbreitet waren. Die Schrift sagt: „Als Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, bot er ihnen

Geld an und sagte: Gebt auch mir diese Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Aber Petrus sprach zu ihm: Dein Geld soll mit dir ins Verderben treiben, weil du

meinst, die Gabe Gottes könne mit Geld erworben werden … So tue nun Buße für deine Bosheit und bete zu Gott, ob dir etwa der Gedanke deines Herzens vergeben wird … Da antwortete Simon und sprach:

Betet für mich zum Herrn, dass mir nichts von dem widerfährt, was ihr gesagt habt.“ Weil Simon der Erste war, der versuchte, geistliche Kraft für Geld zu kaufen, wurde sein Verbrechen Simonie

genannt, und der Beiname Simonist wurde auf alle angewandt, die kirchliche Heilungen kauften.

Abb. 306. – Babylon die Große (mulier super bestiam), dargestellt als Frau, die einen Becher hält und auf dem in der Apokalypse erwähnten Tier reitet. – Miniatur aus einem „Commentaire sur quelques Livres de l’Ecriture“, einem Manuskript aus dem 11. Jahrhundert, in der Nationalbibliothek, Paris. Aus dem großen Werk des Grafen Bastard.

Die Reue Simons des Ketzers währte nicht lange, denn ein Autor des dritten Jahrhunderts, dessen Bericht durch eine Passage bei Sueton bestätigt wird, erzählt uns, dass dieser Neuling, nachdem er

seine Zauberei wieder aufgenommen hatte und eifersüchtig auf den Einfluss war, den die Apostel durch ihre Wunder erlangt hatten, prahlte, er wolle sich in Gegenwart des Kaisers und des Volkes in

die Luft erheben. Um den heiligen Petrus, der sich zu dieser Zeit in Rom aufhielt, zu demütigen, bestand er darauf, dass der Apostel anwesend sein sollte, um diesen Triumph seiner Zauberkunst

mitzuerleben. Zuerst schienen seine Bemühungen von Erfolg gekrönt zu sein – er wurde unter dem Beifall der Menge hoch in die Luft gehoben. Doch Petrus rief die Hilfe seines göttlichen Meisters

an, um den Geist des Bösen zu verwirren. Auf sein Gebet hin stürzte der Zauberer, der plötzlich von dem Dämon, der ihm geholfen hatte, verlassen wurde, zu Boden und brach sich das Bein so nahe an

der Stelle, wo Nero saß, dass, um Sueton zu zitieren, das Blut auf den Mantel des Kaisers spritzte.

Zu den Häresiarchen des ersten Jahrhunderts muss auch Kerinthos, der Jude, erwähnt werden, der Christ geworden war, von den Aposteln jedoch als Verderber der Religion Jesu Christi angesehen

wurde. Er lehrte tatsächlich, dass Jesus nicht der Sohn Gottes sei und dass Christus, der in Gestalt einer Taube vom Himmel herabkam, erst nach seiner Taufe im Jordan in ihn aufgenommen wurde.

Ebion, ein Schüler Kerinthos', leugnete ebenfalls die Göttlichkeit Christi und war der Gründer der Sekte der Ebioniten. Nikolaus der Diakon, der versuchte, das Gesetz des Evangeliums mit

heidnischen Bräuchen in Einklang zu bringen, begründete die Häresie der Nikolaiten, die später in den Gnostikern aufgingen. Diese Sekte, auf die wir bereits hingewiesen haben, entwickelte sich im

zweiten Jahrhundert enorm; ihre Lehre sowie die des Manichäismus, des Begründers des Manichäismus – jener furchterregenden Häresie, die aus der Vermischung der alten Religionen Indiens mit dem

Christentum entstand – bildeten die Grundlage fast aller Häresien des Mittelalters.

Abb. 307. – Die Orthodoxie in den Fallen der Häresie. – Boniface Simoneta (1470 bis 1500), Abt von San Stefano del Corno (Diözese Cremona), „ruft Gott zu Hilfe, damit sein Werk wirksamer vollbracht werden kann, ... und wünscht sich vor allem, Vernunft und Gerechtigkeit auszusprechen.“ – Faksimile eines Holzstichs im „Livre des Persécutions des Crestiens“: Paris, Antoine Verard, gotisch 4to (ohne Datum).

Die philosophischen Schulen von Byzanz, Antiochia und Alexandria setzten im zweiten und dritten Jahrhundert ihren Skeptizismus und ihre blasphemischen Diskussionen über die Göttlichkeit Jesu

Christi fort. Nachdem sie das göttliche Wesen der drei Personen der Dreifaltigkeit in Zweifel gezogen hatten, versuchten noch Wagemutigere wie Sabellius und Praxeas zu zeigen, dass diese drei

Personen in Gott nichts weiter als drei symbolische Namen für dieselbe Substanz seien. Das Konzil von Alexandria (261) bestrafte diese Irrtümer. Bald darauf griff ein ägyptischer Priester namens

Arius sie auf und verbreitete sie weithin. Er behauptete, Jesus Christus sei ein geschaffenes Wesen, zweifellos vollkommen und fast gottähnlich, aber selbst nicht Gott. Seine Lehre enthielt auch

geheime Häresien, die vom ökumenischen Konzil von Nicäa (325) verurteilt wurden. Dennoch machte diese als Arianismus bekannte Lehre große Fortschritte. Sie wurde von mehreren Kaisern übernommen

und unterstützt, sie verbreitete sich in ganz Europa und schien trotz der Autorität der Konzile und der Bemühungen der Päpste und Bischöfe dazu bestimmt zu sein, den Grundstein für ein neues

Christentum zu legen, in dem die Göttlichkeit Christi keinen Platz finden sollte.

Aber der radikalste Angriff auf das Christentum war zweifellos die Verschwörung verschiedener Sekten unter Führung Kaiser Julian (331–362), der den Beinamen „der Apostat“ trug, weil er dem

christlichen Glauben abschwor, um das Heidentum wiederherzustellen. Sein Plan, um dieses Ergebnis zu erreichen, war sehr geschickt erdacht. Da er erkannte, dass es notwendig sein würde, alle

gegen die Kirche gerichteten Kräfte zu bündeln, bevorzugte er die Häresien und philosophischen Schulen, die, nachdem sie unter Plotin und Porphyrius eine gewisse Bekanntheit erlangt hatten, in

die lächerlichen Einfälle von Beschwörungen und Dämonologie verfallen waren. Doch unter dem Schutz des Kaisers veränderten sich die Dinge, wie Jules Simon in seiner „Histoire de l’Ecole

d’Alexandrie“ beschreibt. Diese Schule, „gedemütigt durch die Triumphe des Christentums, in Schweigen und Vergessen gestürzt, ohne festes Ziel, bar jeder Glaubwürdigkeit und Einfluss, nahm nach

Julianus‘ Thronbesteigung plötzlich eine neue Haltung ein und versuchte, die souveräne Macht, mit der einer ihrer Anhänger ausgestattet war, zur Auslöschung des Christentums zu missbrauchen.“ Der

Kampf war schrecklich, und die Kirche schien alle menschlichen Mittel zur Verteidigung verloren zu haben. Ihre Söhne flehten um Hilfe von oben, und Julianus‘ vorzeitiger Tod wurde göttlichem

Eingreifen zugeschrieben. Kirchenschriftsteller berichten, dass der heilige Basilius der Große, während er Gott um Schutz seiner Kirche vor dem Verfolger bat, in einen Traum geriet: Er sah

Christus im Himmel und hörte ihn zum heiligen Mercurius (dem Märtyrer von Cesarea in Kappadokien) sagen: „Geh und schlage den Feind derer, die an mich glauben.“ Der heilige Märtyrer eilte sofort

zu seiner Mission und sagte nach kurzer Zeit, als er zurückkehrte, zu seinem göttlichen Meister: „Deine Befehle sind ausgeführt, Julian ist nicht mehr.“ Der heilige Basilius hatte diese Vision in

der Todesnacht des Kaisers. Mehrere Autoren behaupten, der Kaiser, der wusste, woher der tödliche Schlag kam, sammelte das aus der Wunde strömende Blut in seiner Handfläche, spritzte es gen

Himmel und rief: „Du hast gesiegt, Galiläer.“ Diese Geschichten, die durch die byzantinische Kunst populär wurden (Abb. 308), zeugen von der Bedeutung, die die Christen dem Kampf gegen Julian

beimaßen.

Die Kirchenväter versuchten, den philosophischen Schulen, die der Religion so viel Schaden zugefügt hatten, rein kirchliche Schulen entgegenzusetzen, um die Gläubigen zu unterrichten und sie vor

den Verführungen ketzerischer Gelehrsamkeit zu schützen. Die Schule von Edessa war im dritten und vierten Jahrhundert die blühendste dieser orientalischen Schulen.

Abb. 308. – Traum des heiligen Basilius des Großen. – Der Märtyrer von Cäsarea, der heilige Mercurius, von Christus vom Himmel gesandt, ist gerade dabei, Kaiser Julian den Abtrünnigen zu erstechen, den er zu Boden geworfen hat. – Nach einem griechischen Gemälde des 16. Jahrhunderts, allerdings im Stil des 11. Jahrhunderts, in der Bibliothek von M. Firmin-Didot. Die entsprechenden Informationen finden sich gesammelt in den „Mélanges d’Archéologie“ von P. Cahier, Bd. 1, S. 39 ff.

Die Beteiligung der Kaiser an den dogmatischen Streitigkeiten der Christen und die Bekanntheit der Rhetoriker, die die Wahrheit angriffen oder verteidigten, hatten eine Anzahl eitler

Nichtigkeiten in ihrem Bemühen, berühmt zu werden, an Extravaganz und Rücksichtslosigkeit miteinander wetteifern lassen: Sie suchten die öffentliche Aufmerksamkeit durch übertriebenen Eifer gegen

die Ketzer, durch die Strenge ihrer Gewohnheiten, durch irgendeine exzentrische Praxis oder durch die Unbesonnenheit ihrer Angriffe gegen die Kirchendisziplin, insbesondere gegen die

Marienverehrung, zu erregen. Zu diesen gehörten Coluthus, Aetius, Bonosus, Helvidius, Jovinian, die Barfüßigen Brüder, die Messalianer, die Priscillianisten usw. Es kam zu bürgerlichen

Zwistigkeiten, und Blutvergießen war zu verzeichnen. Der byzantinische Hof spürte durch die hohen Beamten des Reiches – und insbesondere durch die Frauen, die sich leidenschaftlich für diese

dogmatischen Abstraktionen interessierten – die Auswirkungen jedes religiösen Konflikts.

Im vierten Jahrhundert war der Arianismus, der nur im Wort ein höheres Wesen sah, das zwischen Gott und Mensch vermitteln sollte, die vorherrschende Häresie. Das fünfte Jahrhundert wurde von den

Pelagianern, Schülern des aus Großbritannien stammenden Pelagius, bewegt. Dieser Mann, dem es weder an Talent noch an Fähigkeiten mangelte, bemühte sich, seine auf der Negierung der Erbsünde

beruhende Lehre zu verbreiten. Er behauptete, der Mensch könne die Gebote Gottes befolgen und sein eigenes Heil ohne die übernatürliche Hilfe der göttlichen Gnade erlangen – was praktisch eine

Leugnung des Wortes Christi war: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Celestius, einer seiner Anhänger, verbreitete diese Häresie in Afrika, wo sie vom heiligen Augustinus, Bischof von Hippona,

entschieden bekämpft wurde. Das Konzil von Karthago (415) verurteilte sie, und auf Verlangen der anwesenden Kirchenväter verhängte Papst Innozenz I. den Bann über Pelagius und seine Anhänger.

Daraufhin verkündete Augustinus den berühmten Satz: „Rom hat gesprochen, das Urteil der afrikanischen Bischöfe ist durch Briefe des Papstes bestätigt, der Fall ist abgeschlossen – bete zu Gott,

dass auch der Irrtum abgeschlossen sein möge!“ (Roma locuta est, causa finita est). Doch der Anführer der Sekte schrieb Zosimus, Innozenz’ Nachfolger, einen respektvollen Rechtfertigungsbrief.

Sein Gesandter Celestius hatte dem neuen Papst ein heimtückisches Glaubensbekenntnis vorgelegt, in dem er alles zu verurteilen versuchte, was vom Heiligen Stuhl missbilligt werden sollte. Zosimus

intervenierte bei den afrikanischen Bischöfen zugunsten von Pelagius, von dem er überzeugt war, dass er dem wahren Glauben anhängte. Diese Bischöfe erklärten dem Papst, seine Leichtgläubigkeit

sei ausgetrickst worden, und der Ketzer müsse, bevor er die Absolution erhalte, seine Irrtümer formell und ausdrücklich abschwören. Der Papst erkannte den Betrug und verurteilte Pelagius und

seine Anhänger erneut. Letztere appellierten an das Konzil, doch der heilige Augustinus bewies, dass die ihnen zur Last gelegte Häresie von den afrikanischen Bischöfen gründlich untersucht und

vom Heiligen Stuhl unwiderruflich verurteilt worden war und dass sie nur noch niedergeschlagen werden müsse. Angesichts der politischen Unruhen, die insbesondere im Osten durch religiöse

Zwietracht entstanden, verfügte Kaiser Honorius, dass jeder, der weiterhin an den Irrtümern des Pelagianismus festhielt, mit der Verbannung bestraft werden sollte.

Die Häresie verschwand jedoch nicht völlig, sondern erfuhr eine Formveränderung. Die Semipelagianer, deren Lehre formal vom Mönch Cassianus dargelegt wurde, räumten zwar die Erbsünde ein,

behaupteten aber, Gott habe dem Menschen die angeborene und natürliche Kraft gegeben, den Weg des Heils zu beschreiten, zu glauben und sich ohne göttliche Gnade von den Fesseln der Sünde zu

befreien. Dies bedeutete die Aneignung des Religiösen an den philosophischen Begriff des freien Willens. Diese abstrakten Fragen mögen uns sehr subtil erscheinen, doch in diesen frühen

Jahrhunderten waren sie die großen Fragen, die die Gesellschaft beschäftigten. Ein neuer Ketzer, Nestorius, Bischof von Konstantinopel, sorgte in der gesamten Christenheit für großes Aufsehen mit

seiner Behauptung, Jesus Christus verkörpere zwei verschiedene Personen. Bis dahin hatten alle Christen, wie die Kirche sie lehrte, geglaubt, dass die göttliche und die menschliche Natur Jesu

Christi einer Person angehörten – dem Wort, der zweiten Person der Dreifaltigkeit. Nestorius griff dieses fundamentale Dogma indirekt an, indem er erklärte, die Jungfrau solle Mutter Christi,

nicht aber Mutter Gottes genannt werden. Diese Lehre, die implizierte, dass es in Christus zwei verschiedene Personen gebe, stieß die Gläubigen so sehr ab, dass sie, als der Bischof sie ihnen zum

ersten Mal darlegte, sofort die Kirche verließen, aus Angst, den Anschein zu erwecken, diese neue Häresie gutzuheißen. Kaiser Theodosius der Jüngere, der sah, welche Unruhe die Predigt des

Nestorius in Konstantinopel auslöste, berief ein Konzil in Ephesus ein, dem der heilige Cyrill, Bischof von Alexandria, im Namen des Papstes vorstand. Der Häresiarch weigerte sich zu erscheinen

und seine Lehre wurde geprüft, diskutiert und verurteilt.

Die Bevölkerung von Ephesus zeigte deutlich ihre Zufriedenheit, als sie feststellte, dass der Jungfrau der Titel Mutter Gottes bestätigt worden war. Doch der Gesandte des Theodosius, ein

ergebener Verbündeter des Nestorius, unterbrach die Übermittlung der Konzilsprotokolle und sandte einen entstellten Bericht nach Konstantinopel. Die Zugänge zum Kaiserpalast waren so gut bewacht,

dass es kaum Hoffnung gab, den Kaiser über die wahren Geschehnisse zu informieren, bis ein Abgeordneter des Rates sich als Bettler verkleidete und den wahren schriftlichen Bericht im Hohlraum

seines Bettlerstabes überbrachte. Theodosius sperrte Nestorius daraufhin in ein Kloster in Antiochia und verbannte ihn, da er weiterhin sein Dogma verkündete, nach Ägypten.

Eutyches, ein eifriger Mönch und Vorsteher eines Klosters nahe Konstantinopel, bekämpfte die Häresie des Nestorius, verfiel aber dem gegenteiligen Irrtum, der ebenfalls der orthodoxen Lehre

widersprach. Anstatt den Buchstaben des Dogmas zu respektieren, wurde er selbst zum Schismatiker, da er behauptete, in Jesus Christus gebe es nur eine Natur – die göttliche; diese habe die

menschliche Natur aufgesogen, wie der Ozean einen Wassertropfen. In Konstantinopel verurteilt, legte er gegen das Urteil Berufung bei einem weiteren Konzil in Ephesus ein, dessen Beschlüsse von

Theodosius II. bestätigt wurden. Mit Justinians Thronbesteigung erlangte die orthodoxe Religion ihre volle Autorität zurück; der Eutychianismus wagte nicht mehr, sie anzugreifen, doch der

Arianismus breitete sich unter den siegreichen Heeren Theoderichs, Ägidius, Odoakers, Totilas und der langhaarigen Könige sogar bis nach Gallien aus.

Die Herrschaft Leos des Isauriers eröffnete neue Möglichkeiten für Irrtümer. Die heiligen Bilder, die seit frühester Zeit verehrt wurden, wurden im Osten zum Streitpunkt. Mohammed missbilligte

sie, und der Koran verbot sie. Man behauptete, die bildliche Darstellung menschlicher Wesen sei astralen und teuflischen Einflüssen ausgesetzt, und es sei gegen die Religion, um nicht zu sagen,

ein Sakrileg, die Ruhe ihrer Seelen zu stören. Leo der Isaurier, der diese Idee verinnerlicht hatte, die zudem in der orientalischen Magie gelehrt wurde, erließ das berühmte Edikt gegen alle

Arten von Bildern, das vom Papst exkommuniziert wurde und die gesamte östliche Welt erschütterte. Luitprand, König der Langobarden, die Venezianer, Karl Martell und seine Franken wurden der

Ewigen Stadt zu Hilfe gerufen, die von den Mächten des Reiches bedroht war, das entschlossen war, der westlichen Kirche die Verurteilung von Bildern aufzuerlegen. Karl Martell erwies sich durch

seinen Sieg über die siegreichen Sarazenen in der Ebene von Poitiers (732) sowohl für die christliche Religion als auch für Frankreich als unschätzbar wertvoll, denn der Islamismus stand kurz

davor, das gesamte christliche Europa zu unterwerfen.

Während der Herrschaft Kaiserin Irenes hatte das zweite Konzil von Nicäa (787) die Bilderverehrung wieder eingeführt. Doch bis zur Thronbesteigung Kaiserin Theodoras, die die Beschlüsse des

Konzils durchsetzte, trieben die Bilderstürmer auf der einen und die Manichäer auf der anderen Seite weiterhin Unruhe im Osten sowie in den verschiedenen Provinzen West- und Südeuropas. In diesem

großen Bürgerkrieg kamen hunderttausend Menschen ums Leben; wer entkam, suchte Zuflucht in der Einsamkeit abgelegener Täler und unzugänglicher Berge, wo sie sich verschanzten und unaufhörlich in

das Reich einfielen und es verwüsteten.

Die Trennung der griechischen und der lateinischen Kirche, die unter Kaiser Bardas (854–866) vorbereitet, wenn nicht gar durchgeführt wurde, trug zur Ausbreitung der Häresie bei. Im 11.

Jahrhundert entstand keine neue Sekte, doch kam es zu Schismen in der Kirche, teils aufgrund persönlichen Stolzes und Ehrgeizes, teils aufgrund der Dialektik des Aristoteles, des seltsamen

Missbrauchs des Syllogismus und der Ersetzung des Glaubens durch Vernunft. Die Mysterien wurden durch die Bemühungen, sie mit alltäglichen Vorstellungen in Einklang zu bringen, zu interpretieren

und dem volkstümlichen Verständnis anzupassen, radikal verändert. Bérenger (10. Jahrhundert) verfiel bei dem Versuch, das Dogma der Eucharistie zu erklären, selbst der Häresie, und Roscelin, der

Anführer der Nominalisten (11. Jahrhundert), sah sich bei seinen Bemühungen, das Mysterium der Trinität zu klären, zu der Behauptung veranlasst, es handele sich lediglich um einen Namen, der

keiner tatsächlichen Tatsache entspreche. Die Manichäer hatten sich in Europa eingefunden; sie heuchelten eine Liebe zur Armut und zu einem bescheidenen Leben, das die Menschen für sie einnahm

und ihnen Anhänger einbrachte. Viele von ihnen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, doch die Sekte wurde nicht ausgelöscht und tauchte oft unter verschiedenen Namen in verschiedenen Städten

Europas wieder auf, mal in der einen, mal in der anderen Form.

Die Zivilgerichte verurteilten auch die Schüler eines Theologen namens Amaury von Paris zum Tode auf dem Scheiterhaufen, der sein Dogma während der Herrschaft Philipps Augusts verkündete (Abb.

309). Er lehrte, dass Gott die erste Ursache sei und dass das Gesetz Jesu Christi im Jahr 1200 enden und dem Gesetz des Heiligen Geistes weichen sollte, das die Menschen ohne äußere Einwirkung

heiligen würde; indem er die Auferstehung der Toten und die Hölle leugnete, zerstörte er die wesentlichen Grundlagen der Moral. Diese ebenso bequeme wie gefährliche Lehre fand viele überzeugte

Anhänger.

Abaelard, der begabteste Dialektiker seiner Zeit, begabt mit außerordentlicher Gelehrsamkeit und ausgestattet mit einer rationalen Theologie, die er verständlich machte, schrieb jeder der drei Personen der Dreifaltigkeit einen anderen Ursprung und eine andere Wirkungsweise zu. Die Geistlichen bereiteten sich sofort darauf vor, seine Ansichten zu bekämpfen, und der heilige Bernhard erhob sich zu ihrem Verfechter. Als Abaelard verurteilt wurde, bereute er und verbrannte auf Knien vor seinen Richtern die Bücher, die seine ketzerischen Theorien enthielten. Durch diese Sühnetat erwies er sich tatsächlich als ein noch größerer Mann, als er es je durch die Brillanz seiner Lehre getan hatte. Bischof Gilbert de la Porrée, ein scholastischer Häresiarch wie Abaelard, traf in dem begabten Abt von Clairvaux ebenfalls auf einen schrecklichen Gegner. Er neigte das Haupt und bekannte seine Schuld, während seine Jünger weiterhin behaupteten, die Eigenschaften Gottes seien als von seinem Wesen verschieden zu betrachten. Arnold von Brescia griff die weltliche Macht mit der Begründung an, die Kirche müsse ihres Eigentums beraubt, der Beutel des Heiligen Petrus dem Papst zurückgegeben und in der Kirchenstadt die alte Römische Republik ausgerufen werden. Waldo ging noch weiter; er riet den Christen, auf jeglichen Besitz zu verzichten, um ihr Leben spiritueller zu gestalten. Die Albigenser (Abb. 310 und 311) und die Waldenser, die unter anderem Namen Manichäer waren, verkörperten schließlich alle Häresien in sich, die sich gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Europa und hauptsächlich in Südfrankreich ausgebreitet hatten. Im Kapitel „Die Inquisition“ wird der Bericht über den gegen sie gepredigten Kreuzzug ausführlich wiedergegeben. Aus allen Teilen der Christenheit, hauptsächlich aber aus Deutschland, Flandern und Frankreich, wurden Kreuzfahrer unter dem Banner des Glaubens angeworben.

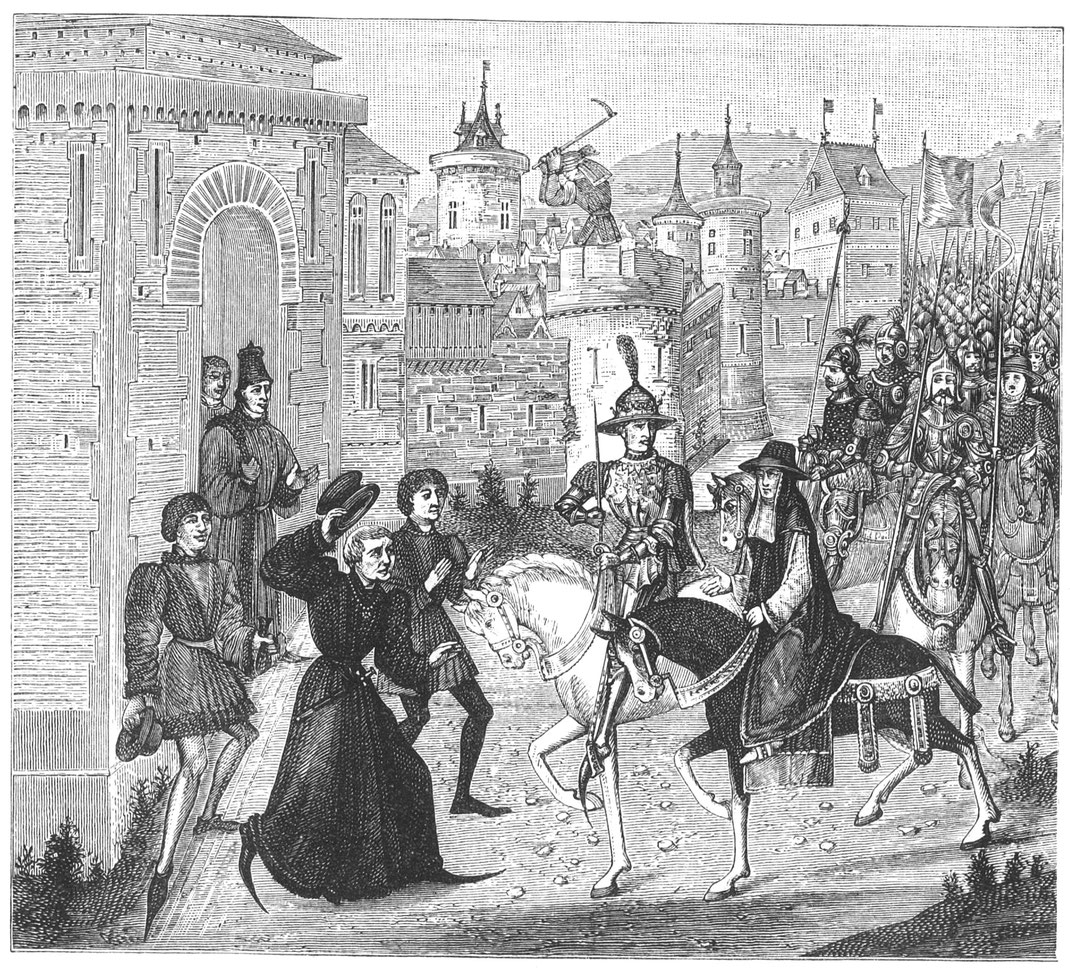

Abb. 311. – Einzug von Ludwig VIII., König von Frankreich, und von Kardinal St. Angelo, dem Legaten des Papstes, am 12. September 1226 in Avignon, das gerade nach dreimonatiger Belagerung kapituliert hatte. – Nach einer Miniatur in den „Chroniques de Hainaut“ (Manuskript des 15. Jahrhunderts in der Burgundischen Bibliothek, Brüssel).

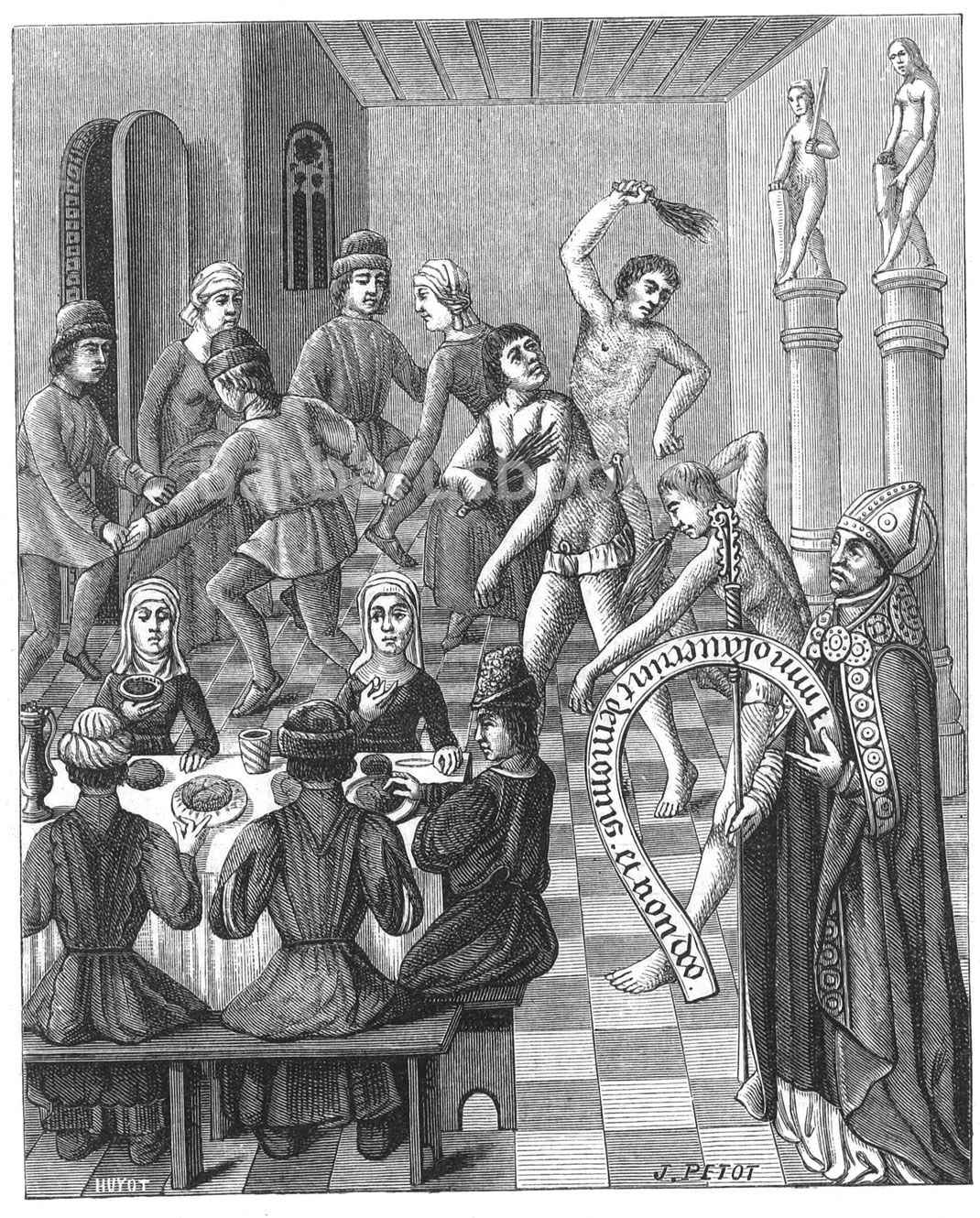

Abb. 312. – Häresie der Flagellanten. – Die lateinische Inschrift auf der Fahne, die der Bischof von Hippona trug, bedeutet: „Sie opfern dem Satan und nicht Gott.“ – Faksimile einer Miniatur in der „Cité de Dieu“ von St. Augustinus (Manuskript aus dem 15. Jahrhundert, in der Bibliothek St. Geneviève, Paris).

Dieser Feldzug begann im Jahr 1196. Das Konzil, das die neue manichäische Häresie verurteilte, tagte im Dezember desselben Jahres in Montpellier. Die ersten Auswirkungen der umgehend ergriffenen

Repressalien bestanden darin, dass eine Schar von Ketzern, die versuchten, in den freien Städten Deutschlands öffentlich zu lehren, in die Cevennen, die Alpen und die Vogesen sowie in Richtung

Rhône, Mosel und Rhein zurückgedrängt wurde.

Aus einem Übermaß an Frömmigkeit, das seinen Ursprung in dem Wunsch hatte, den Zorn Gottes abzuwenden, entstand in Italien ganz spontan die Sekte der Flagellanten. Diese seltsame Geißelsucht

begann in Perugia, von wo sie sich nach Rom und später nach Deutschland und Polen ausbreitete. Adel, Älteste, Menschen aller Klassen, Arme und sogar Kinder zogen mit bloßen Schultern durch die

Straßen der Städte und des Landes und geißelten sich erbarmungslos mit Peitschen, die an Lederriemen befestigt waren (Abb. 312). Diese Fanatiker, die durch ganz Europa reisten, glaubten fest

daran, dass ein Engel ein Schreiben von Jesus Christus gebracht habe, in dem es hieß, es gäbe für einen Christen nur einen Weg, Vergebung für seine Sünden zu erlangen: Er müsse sein Heimatland

verlassen und sich 33 aufeinanderfolgende Tage lang geißeln, zum Gedenken an die 33 Jahre, die Christus auf Erden verbracht hatte. Die Apostolischen, die Dulcinisten, die Begharden, die

Flagellanten, die Geistlichen Brüder, die Brüder des Freien Geistes, die Turlupinen usw. übernahmen diese abergläubischen Ideen und gründeten eigene Sekten, die von der Kirche als ketzerisch

verurteilt wurden. Die Sektierer legten gegen das Urteil Berufung ein; die Zivilgerichte unterstützten die kirchlichen; die Scheiterhaufen wurden angezündet, und eine große Zahl von Ketzern kam

um; viele entkamen jedoch und schlossen sich den Albigensern an, um die Sekte der Lollarden zu bilden.

Der Engländer Wickliff, dessen Ketzerei ganz Britannien durchdrungen hatte (1368–1384), griff den römischen Hof, die hohe Geistlichkeit, die Liturgie und die Sakramente offen an, und zwar mit

einer umso größeren Kühnheit, als er sich der Unterstützung des Volkes und mehrerer Herrscher sicher war. Die Universität Oxford prüfte Wickliffs Bücher kritisch und stellte fest, dass sie 278

verwerfliche Thesen enthielten. Diese wurden dem Erzbischof von Canterbury und dem Bischof von London zur Kritik vorgelegt. Nachdem er sich gegen die Kirche, ihre Bräuche und Institutionen

ausgesprochen hatte, griff Wickliff die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft an, indem er lehrte, dass man sich im Stand der Gnade befinden müsse, um auf Erden Recht oder Autorität zu

besitzen. Folglich sollten Könige, Adlige und Landbesitzer ihre politischen und herrschaftlichen Rechte verlieren, da sie sich im Stand der Todsünde befanden, ebenso wie Papst, Bischöfe und

Priester durch die Sünde ihre geistliche Macht verloren. Er leugnete zudem die Existenz des freien Willens; seine Behauptung, der Mensch sei zu allem, was er tue, gezwungen, implizierte, dass

jede Strafe ungerecht sei, da niemand schuldig sei, der unter Zwang handle. Schließlich erkannte er die Existenz Gottes nur an, um ihn für das Böse verantwortlich zu machen, indem er behauptete,

dass auch Gott von einer unbezwingbaren Notwendigkeit getrieben werde, dass er mit Billigung auf die Sünder blicke, dass er die Menschen sogar zwinge, Sünden zu begehen; „so dass“, wie Bossuet

bemerkt, „die Religion dieses sogenannten Reformators schlimmer war als der Atheismus.“ Es ist wahr, dass für Wickliff Gott wenig zählte, denn gemäß seinem System „ist jedes Geschöpf Gott, ist

alles Gott.“ Es ist leicht zu verstehen, welche Wirkung solche Lehren auf die Massen hatten; der religiöse Streit wurde zu einer sozialen Frage. Als die Anhänger Wickliffs verurteilt wurden,

weigerten sie sich, sich den Entscheidungen der kirchlichen Autorität zu beugen. Ihre Bücher wurden verbrannt, ihre Apostel auf den Scheiterhaufen geschickt, während andere eingesperrt oder

verbannt wurden. Doch trotz dieser rigorosen Behandlung hinterließen Wickliffs Lehren in England einen tiefen Eindruck, erlangten kurz darauf den Schutz des Unterhauses und veranlassten die

Menschen, sich dem despotischen Willen Heinrichs VIII. zu beugen.