Die ersten Pilgerfahrten nach Jerusalem und Rom. – Die Verehrung der Märtyrer. – Pilgerhospitäler. – Marienbilder. – Von den Kreuzfahrern aus dem Osten mitgebrachte Reliquien. – Berühmte Pilgerfahrten der Frühzeit. – Die römischen Basiliken. – St. Nikolaus von Bari. – Notre-Dame de Terersatz. – St. Jakob von Compostella. – Notre-Dame du Puy, de Liesse, de Chartres, de Rocamadour. – Pilgerfahrten in Frankreich, Deutschland, Polen, Russland und der Schweiz.

Die ersten christlichen Pilgerfahrten fanden zum Grab Christi statt. Die Apostel, die Jünger, die Mutter der Schmerzen (mater dolorosa), einige heilige Frauen und bald zweifellos auch viele

Einwohner Jerusalems statteten dem Grab, das durch die Auferstehung seiner Beute beraubt worden war, fromme Besuche ab. Später, als das Evangelium in den umliegenden Ländern Judäas bekannt wurde,

gab der heilige Paulus mit der Pilgerfahrt zu den heiligen Stätten ein Beispiel – ein Beispiel, dem Millionen Gläubige in späteren Zeiten folgen sollten.

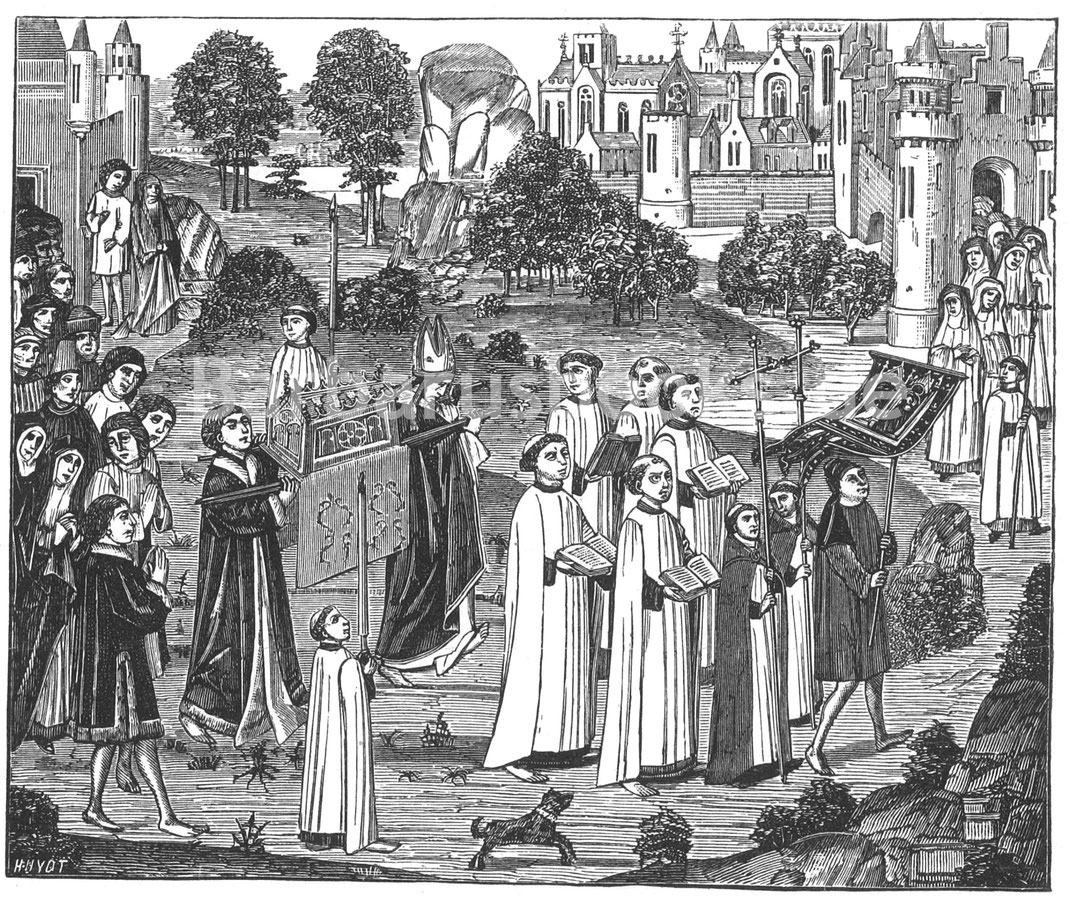

Abb. 279. – Der heilige Dionysius trägt seinen Kopf zu seiner Grabstätte. Der alten Legende zufolge wird er von zwei Engeln getragen, gefolgt von einer Christin, der heiligen Catulla, die ihn in sein Leichentuch hüllt. In der obigen Szene wird der Leichnam des Märtyrers für die Beerdigung vorbereitet. – Nach einer Miniatur aus „Vie de Monseigneur Saint Denis“, Handschrift aus dem 14. Jahrhundert (Nationalbibliothek, Paris).

Im dritten Jahrhundert, aber noch mehr im vierten, besuchten christliche Männer und Frauen aller Nationen die im Evangelium als Schauplätze einer Episode aus dem Leben Jesu Christi erwähnten

Orte, vom Stall in Bethlehem bis zum Kalvarienberg von Golgatha. Unter diesen Pilgern sind uns die Namen des heiligen Hilarius, des heiligen Basilius des Großen und seines Bruders, des heiligen

Gregor von Nyssa, überliefert, der eine Abhandlung über die Besucher Jerusalems verfasste. Auch der heilige Hieronymus unternahm mit der Heiligen Schrift in der Hand die feierliche Pilgerfahrt,

begleitet von gelehrten Theologen wie dem Bischof von Gaza, Porphyrius, und Rufinus von Aquileia sowie mehreren heiligen Frauen, Melanie, Paula, Fabiola und Eustochia, die den Gelehrten kaum

nachstanden.

Beweise für diese frühen Pilgerfahrten finden wir in den mit der Spitze des Griffels oder einfach mit Kohle auf den Putz der Katakombenwände in Rom geschriebenen Inschriften. Viele davon finden

sich auf dem Friedhof des heiligen Calixtus, die fromme Gedanken, ergreifende Gebete und interessante Ereignisse zum Ausdruck bringen. In der Krypta der alten Kirche am Montmartre, wo vermutlich

das Martyrium des heiligen Dionysius (Abb. 279) und seiner Gefährten stattfand, wurden viele ähnliche Inschriften gefunden, was darauf hindeutet, dass die Pilger dort wie in Rom Spuren ihrer

Besuche hinterlassen haben.

Die Katakomben in Rom sind voller Heiligenbilder, die in Fresken auf Glas oder Mosaiken aus farbigen Steinen gemalt sind. Viele von ihnen, einige aus dem zweiten oder sogar ersten Jahrhundert der

Kirche, scheinen die Stationen zu markieren, an denen die ersten Pilger Halt machten, niederknieten oder beteten.

Die Erinnerung an eine Tat, die Bewunderung erregt oder sich einprägt, bleibt lange im Herzen der Menschen unauslöschlich. Dieser Tatsache ist der Ursprung und die lange Dauer zahlreicher

Wallfahrten zuzuschreiben, die bis in die frühen Zeiten des Christentums zurückreichen. Die Gedenkzeichen dieser Wallfahrten blieben der Nachwelt unbekannt, bis man auf geweihte Standarten

(signa), Bilder und Amulette zurückgriff, die meist das Monogramm Christi oder das Zeichen der Erlösung trugen. Das Kreuz hatte nie die Form, die es im vierten Jahrhundert annahm, sondern war

eher das sogenannte Commissa oder Patibulata-Kreuz – in Form des griechischen Buchstabens Tau (T), der der Überlieferung zufolge genau der Form des Kreuzes entsprach, an dem unser Herr starb.

Diese Art von Kreuz findet sich tatsächlich auf Amuletten oder Reliquienschreinen des dritten Jahrhunderts; es wurde auf Gewänder gestickt und in Gräber eingraviert. Das Kreuz war somit das

Symbol der Pilgerfahrt, wie es später das Emblem der Kreuzzüge war.

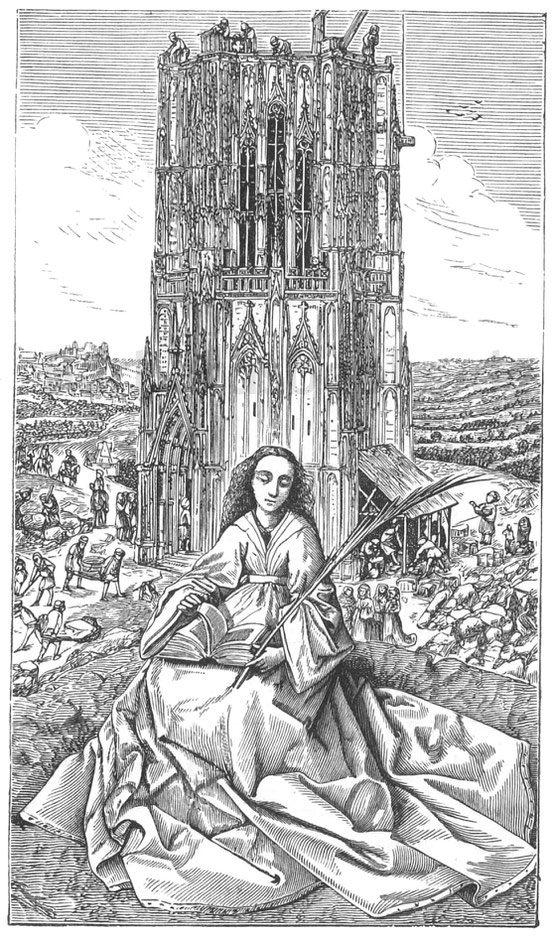

Abb. 280. – Die heilige Barbara, eine Jungfrau aus Nikomedia, die im 3. Jahrhundert das Martyrium erlitt. – Mit Feder und Bleistift gezeichnet von Johann van Eyck, genannt Johann von Brügge, zu Ehren des Baus einer ihr geweihten Kirche. – Im Museum in Antwerpen (15. Jahrhundert).

Die Verehrung der Reliquien, welchem Ursprung sie auch immer sein mochte, war eine natürliche Ergänzung zur Verehrung der Gräber, in denen Christi Bekenner beigesetzt wurden, und des Bodens, auf

dem sie ihr Martyrium erlitten hatten; so wurde das kleinste Fragment des Körpers eines Heiligen, das unbedeutendste Stück Kleidung oder der unbedeutendste Gegenstand (tantillæ reliquiæ), der

einem seligen Märtyrer gehört hatte, und ganz besonders alles, was eine materielle Erinnerung an den glorreichen Tod darstellte, den ein Christ durch das Bekenntnis des Evangeliums erlitten

hatte, sorgfältig als Reliquie aufbewahrt. Die Zeiten der Verfolgung waren daher für die Vermehrung dieser Reliquien am günstigsten. Fast noch bevor die Leiden des Märtyrers vorüber waren, drang

eine Menge Gläubiger in die Amphitheater und Arenen ein, trug die sterblichen Überreste des Opfers weg und verbarg sie, sammelte sein kostbares Blut in Schwämmen und kämpfte beinahe um den Sand,

auf dem es vergossen worden war. Und nachdem der neue Heilige an einem sicheren Ruheort beigesetzt worden war, wetteiferten sie darin, den Leichnam mit wohlriechenden Düften zu besprenkeln und

ihn in weißes Leinen, ja sogar in Purpur und Gold zu hüllen. Seine feierliche Beisetzung fand anschließend in einem Heiligtum (Loculum) der Katakomben statt, das später von zahlreichen gläubigen

Pilgern besucht wurde, die kamen, um seinem Andenken fromm zu huldigen.

Eines der frühesten Beispiele dieser Märtyrerverehrung findet sich in der Hagiographie des heiligen Ignatius, der unter Trajan in Rom den Märtyrertod erlitt. Darin sehen wir, wie trotz der

bewaffneten Begleiter und heidnischen Menschenmengen, die das Amphitheater füllten, in dem die Hinrichtung stattgefunden hatte, einige mutige Christen unter Einsatz ihres Lebens die sterblichen

Überreste des Prälaten sicherten, um sie in seine eigene Kirche in Antiochia zu überführen. In einem von Eusebius zitierten Brief über das Martyrium des Heiligen Polykarp heißt es, die Gläubigen

hätten seine Gebeine, die in ihren Augen wertvoller waren als Gold und Edelsteine, weggetragen und an einem geeigneten Ort (ubi decebat) versteckt.

Das übereinstimmende Zeugnis des heiligen Augustinus, des heiligen Ambrosius, des heiligen Leo, des heiligen Cyprianus, des heiligen Chrysostomus, des heiligen Gregor von Nazianz und aller

bedeutenden Kirchenväter der griechischen, afrikanischen, östlichen, römischen und gallikanischen Kirche beweist, dass die Verehrung der Märtyrer, ihrer Geburtsorte (natalia), ihrer Grabstätten

und ihrer Reliquien bereits vor dem Ende des 4. Jahrhunderts in der christlichen Welt etabliert war (Abb. 280). Die verschiedenen Liturgien, Sakramentare, Messbücher und Rituale bestätigen dieses

Zeugnis. Darüber hinaus verband die Urkirche die Reliquienverehrung gewissermaßen mit dem Eucharistieopfer, indem sie diese an den Gräbern der Märtyrer feierte. Dieser alte Brauch wurde unter dem

Pontifikat des heiligen Felix (269) zum liturgischen Gesetz erhoben, wie der heilige Athanasius in seiner Biographie dieses Heiligen bestätigt. Nach dem Ende der Verfolgungen wurden über den

Krypten, in denen die Leichname der Märtyrer aufbewahrt wurden, Basiliken sub dio, also unter freiem Himmel, errichtet.

Die enorme Summe von fünfhundert Goldsous, die sieben Pfund Gold entsprachen und im 3. Jahrhundert den Leichnam eines unbekannten Märtyrers kosteten, lässt kaum erahnen, welche sagenhaften Summen

damals ausgegeben wurden, um die Leichname der Heiligen zu erlangen. Man hoffte – um einen Ausdruck aus den Akten des heiligen Firmus und des heiligen Rusticus zu verwenden –, dadurch Schätze für

das Jenseits zu sammeln; und dies erklärt, warum Luitprand, König der Langobarden, die Reliquien des heiligen Augustinus für ihr Gewicht in Gold erwarb.

Der Zustrom von Pilgern nach Rom, Jerusalem und anderen Orten war gegen Ende des 4. Jahrhunderts und noch stärker im 5. Jahrhundert so groß, dass es notwendig wurde, diese Andacht durch strenge

Disziplinarregeln zu regulieren. Viele kirchliche Schriftsteller beklagten zwar die dadurch verursachten Missbräuche, konnten jedoch keine wirksame Abhilfe aufzeigen. Es ist schwierig, die Spreu

vom Weizen zu trennen, die falschen Pilger von den wahren zu unterscheiden und Vagabunden, die stets bereit sind, jeden wohlhabenden Reisenden, dem sie begegnen, auszurauben, davon abzuhalten,

den Anschein von Frömmigkeit und Religion zu erwecken.

Jede Kirche, Abtei und Kapelle wurde zu dieser Zeit zu einem Zufluchtsort, stets offen für Pilger, die sicher sein konnten, dort zu jeder Zeit gastfreundlich aufgenommen zu werden, denn ihre

Kassen waren meist knapp bemessen, und sie lebten von Almosen, schon allein um Buße zu tun. Die Nächstenliebe widmete sich der Aufgabe, sie während ihrer Reisen zu beherbergen und zu verpflegen.

Von dort kehrten sie oft krank und schwach und ärmer zurück als zu Beginn, aber stets reich an Ablässen, Trost und Reliquien.

Rom besaß seit frühester Zeit einen unerschöpflichen Vorrat an Reliquien in den Katakomben, der der gesamten christlichen Welt diente. Ein Kanon des fünften Konzils von Karthago bestimmte, dass

keine Kirche geweiht werden dürfe, bevor nicht einige wohlbeglaubigte Reliquien unter dem Altar aufgestellt worden seien. Später wurde zudem verlangt, dass an jedem Kircheneingang, auf den an den

Kapellenwänden befestigten Diptychen, in den Sakraria, in einigen privaten Oratorien und sogar auf dem Einband der Messbücher Reliquien sichtbar sein mussten.

Dieser ständige Transport von Reliquien von einem Land ins andere führte zu vielen eindrucksvollen und ergreifenden Zeremonien. Der heilige Chrysostomus schilderte in einer seiner Predigten alle

Einzelheiten der Überführung der Reliquien des heiligen Ignatius, der in Rom den Märtyrertod erlitt, in seine bischöfliche Residenz in Antiochia inmitten einer großen Versammlung von

Gläubigen.

Ab dem 7. Jahrhundert wurde der Transport von Reliquien immer häufiger, und die Zahl der Pilgerfahrten nahm entsprechend zu. Manchmal handelte es sich bei den Reliquien um die von unbekannten

Heiligen. Papst Bonifatius IV. (606 n. Chr.) wollte das Pantheon des Agrippa der Heiligen Jungfrau Maria und allen Märtyrern und Bekennern weihen und es in eine Kirche namens Sancta Maria Rotunda

umwandeln. Dafür ließ er 32 Wagenladungen Knochen aus den Katakomben dorthin bringen. Auch Papst Pascal I. (817 n. Chr.) ließ vor seiner Weihe eine große Menge von Heiligenknochen in der Kirche

St. Praxeas in Rom deponieren. Die Namen dieser Heiligen waren unbekannt, doch die Echtheit ihrer Überreste und ihr Anspruch auf Verehrung wurden vor der Zeremonie von einem eigens eingesetzten

Komitee überprüft.

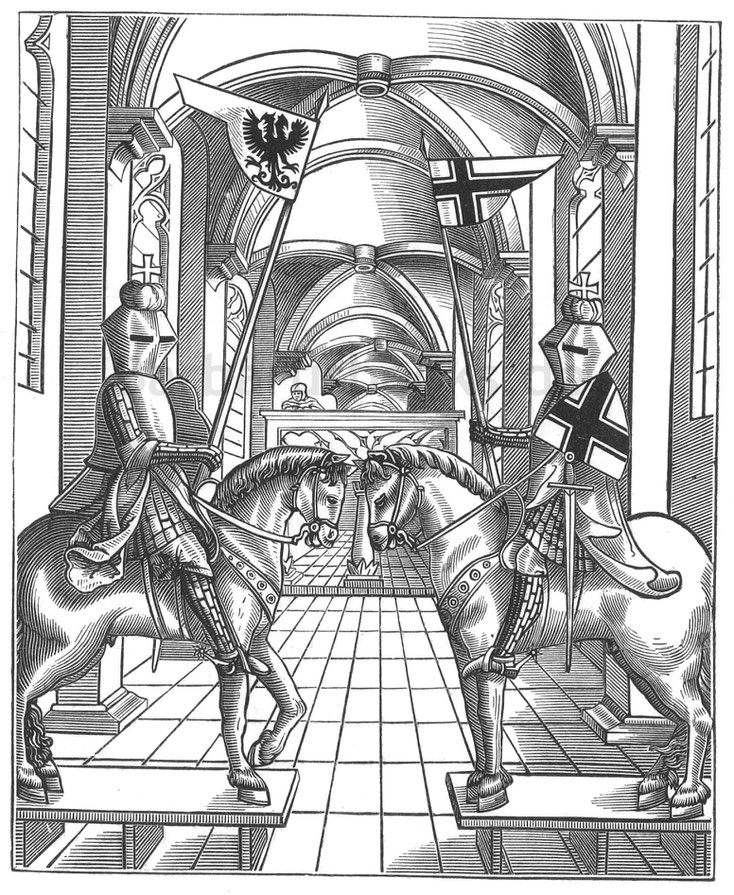

Abb. 282. – Heinrich I., Kaiser von Deutschland, und einer seiner Generäle, Gautier von der Hoye. – Reiterstandbilder aus Bronze, gegossen 948 auf Befehl des Kaisers und aufgestellt in der Liebfrauenkirche in Maurkirchen (Österreich) zum Gedenken an seinen Sieg über die Hunnen. Diese Statuen wurden bei einem Brand zerstört, in Gips neu gegossen und an derselben Stelle aufgestellt, wo sie bis zum 27. Juni 1865 sichtbar waren, als die Kirche bis auf die Grundmauern niederbrannte. – Nach einem Holzschnitt aus dem „Thurnier-Buch“, im gotischen Foliodruck, gedruckt 1530 in Siemern.

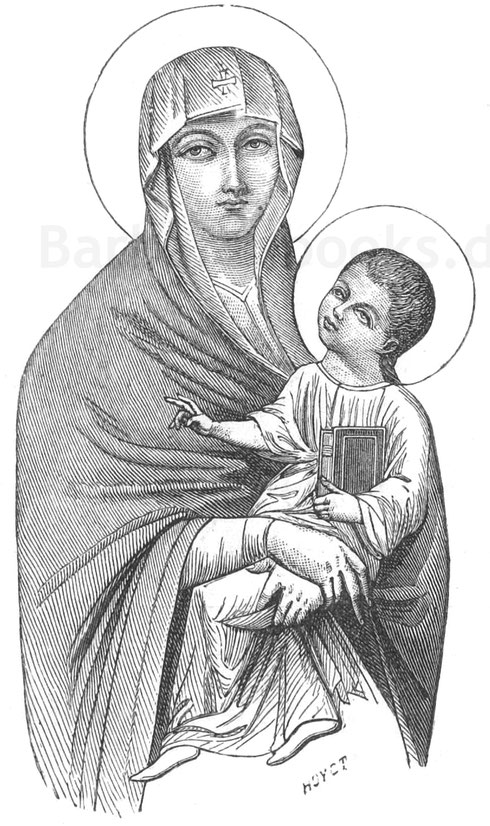

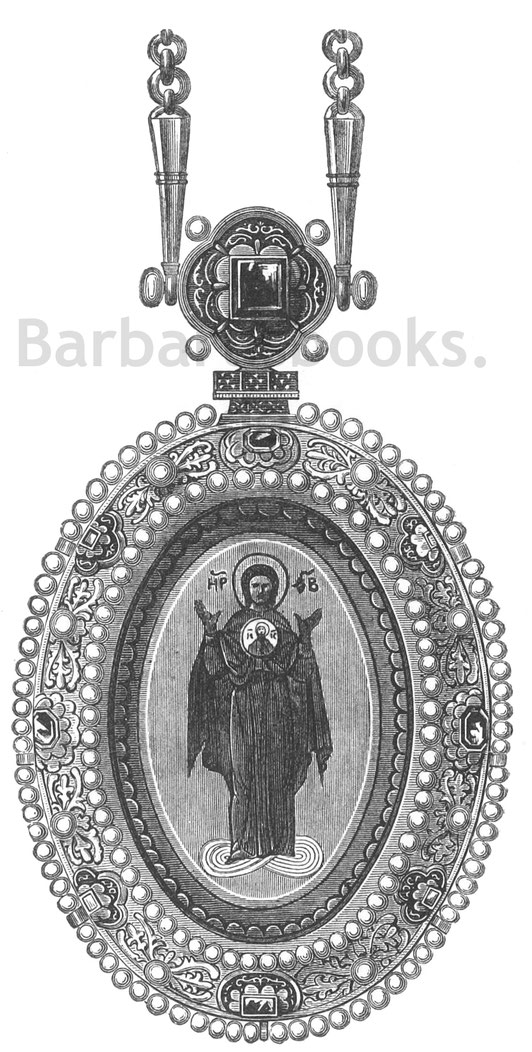

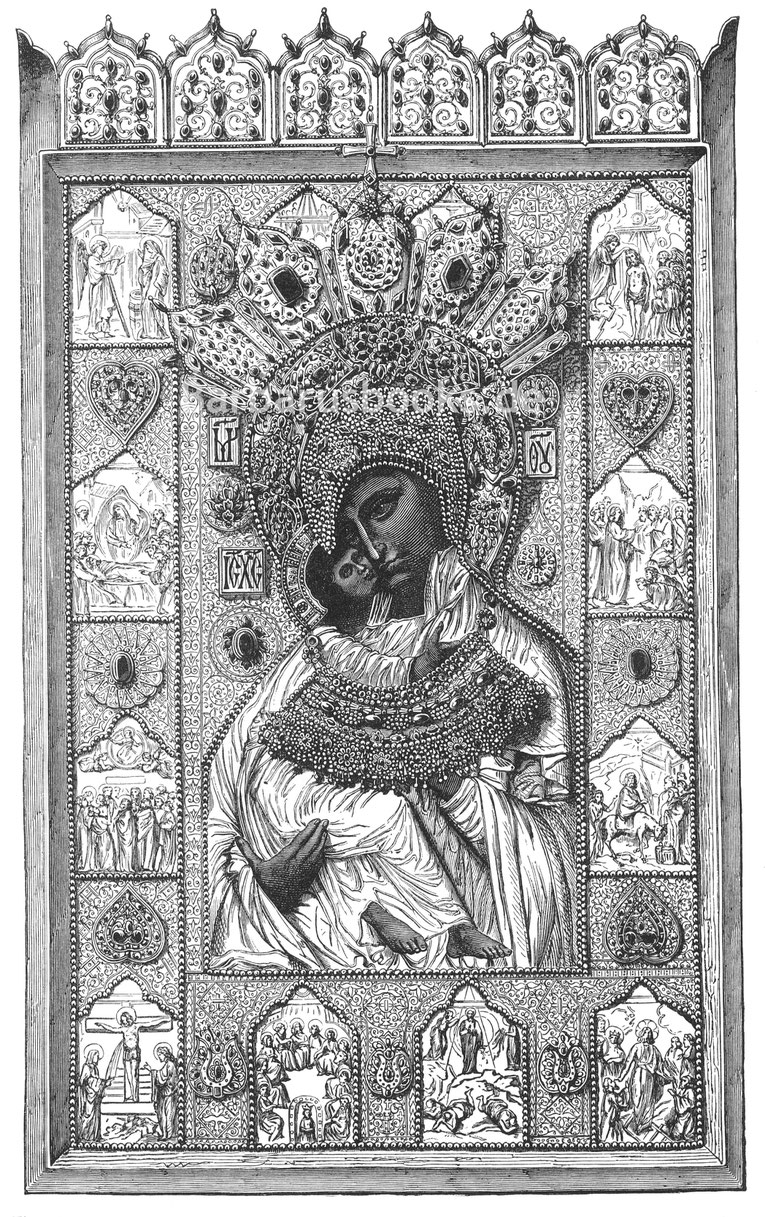

Im Laufe von drei Jahrhunderten, vom neunten bis zum elften, sind in allen Annalen der katholischen Welt zahlreiche Berichte über die Entdeckung und Exhumierung der Leichen von Heiligen, ihre feierliche Überführung (Abb. 281), die Gründung von Klöstern, Oratorien und Kirchen zu ihren Ehren, die Einrichtung von Jubiläumsfesten und die Abgrenzung einer Anzahl privater Andachten im Gottesdienst zu finden, die sich nicht nur auf Reliquien, sondern auch auf heilige Bilder bezogen. Dies soll die Epoche sein, in der jene alten Bilder der Heiligen Mutter Christi in Skulpturen und Gemälden nach Europa kamen und im Mittelalter genauso verehrt wurden wie heute; darunter waren schwarze Jungfrauen, die ohne Zweifel abessinischen Ursprungs waren; gelbliche oder lohfarbene Jungfrauen aus irgendeinem afrikanischen Land; und braune und byzantinische Jungfrauen von strengem, hartem und ausdruckslosem Typ. Diese Bilder, die alle sehr grob ausgeführt waren – obwohl die letztgenannten von einem dem heiligen Lukas zugeschriebenen Bild kopiert zu sein scheinen (Abb. 283) –, oft eigenartig in ihrem Ausdruck und Charakter, aber meist von unbestreitbarem Alter, waren in Italien, Spanien, den Mittelmeerinseln und vielen südlichen Provinzen Frankreichs verbreitet. Sie waren viel seltener im Westen Europas, in Belgien, Deutschland und Irland, wo sie jedoch mit ebenso großer Verehrung betrachtet wurden – wie zum Beispiel die gelbbraune Notre-Dame de Luxembourg. Im Norden, in Ungarn, Polen und der Ukraine, aber besonders in Russland (Abb. 284 und 285), gab es nur die dunklen und byzantinischen Bilder der Jungfrau Maria.

Die Reliquienverehrung, wie auch die der Wunderbilder, war zweifellos zeitweise in Aberglauben verkommen; doch ist es unmöglich, die Verdienste zu leugnen, die sie dem Christentum in diesen Zeiten der Barbarei erwies. Das Volk, ohne jegliche Führung oder Zurückhaltung, befand sich in ständiger Aufruhr, war leicht zum Bösen verführt und dem ersten Abenteurer ausgeliefert, der ihm einen geeigneten Weg zur Plünderung zeigte. Es duldete keinen gesellschaftlichen Zwang, zog von Ort zu Ort und war allen familiären Bindungen und der Vaterlandsliebe verlustig. Inmitten all dieser Unordnung wäre eine Predigt ohne große religiöse Spektakel fruchtlos gewesen, und so ließ die Kirche die Reliquienverehrung wieder aufleben. Überall wurde nach den Leichnamen von Heiligen gesucht; die Bischöfe selbst reisten nach Italien, Afrika und in den Osten, um die kostbaren Überreste derer zu bergen, die ihr Zeugnis mit ihrem Blut besiegelt hatten. Als diese Reliquien an ihrem Bestimmungsort ankamen, eilte ihnen das Volk entgegen und begleitete sie zurück. Ihre Überführung ins Heiligtum, wo sie feierlich beigesetzt wurden, bot Anlass zu kunstvollen Zeremonien und zahlreichen Pilgerfahrten (Abb. 286 und 287). So verband die Verehrung verfeindete Völker, die lange durch erbitterte Kriege getrennt gewesen waren, wieder. Die Taten des Heiligen, der den Gläubigen gegenwärtig und sichtbar erschien, wurden von der Kanzel verlesen; die Wunder, die er gewirkt hatte, konnten unter dem Einfluss inbrünstigen Gebets immer wieder erneuert werden; bald wurden in der Nähe seines Schreins oder an seinem Grab einige Heilungen vollbracht. Die Zahl der Pilger nahm ständig zu und die Priester erlangten allmählich die moralische Autorität zurück, die sie entgleiten ließen.

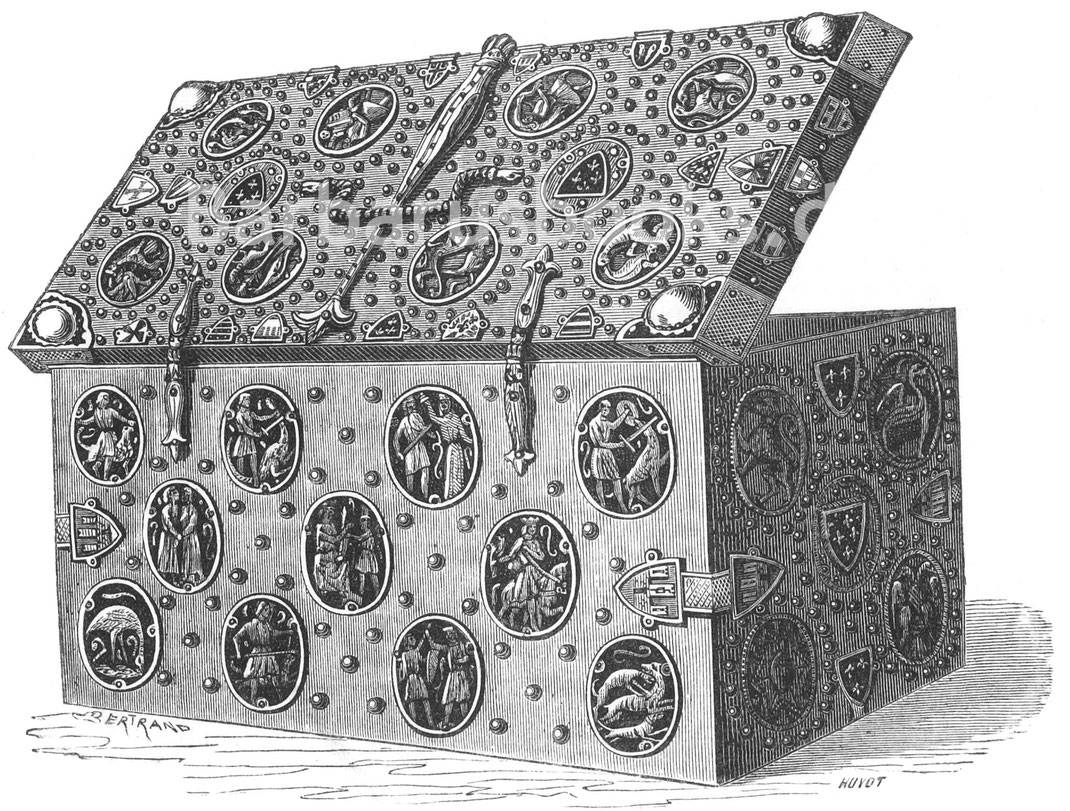

Abb. 286. – Truhe mit den Haartüchern des heiligen Ludwig, ein Geschenk seines Enkels Philippe le Bel an die Abtei Notre-Dame-du-Lis in der Nähe von Melun. – Die Truhe ist aus Buchenholz, mit Metall verkleidet und mit aufgemalten Mustern der königlichen Insignien von Frankreich und Kastilien sowie verschiedenen allegorischen Motiven. – Werk aus dem 13. Jahrhundert, im Louvre, Paris.

Die Kreuzzüge waren in Wirklichkeit nur die allgemeine, aber in größerem Maßstab durchgeführte Umsetzung jener Pilgerfahrten ins Heilige Land, die die Bewohner des christlichen Europas schon so lange unternahmen. Hinter den bewaffneten Heeren marschierte mit entrollten Bannern ein Stamm gebrechlicher Pilger, Frauen, Kinder und Greise (Abb. 288), angeführt von Priestern in ihren priesterlichen Gewändern – undisziplinierte Massen, in deren Reihen sich unweigerlich eine Anzahl jener Übeltäter einschlich, die die wahren Urheber all der Missetaten waren, die die Geschichte den Kreuzfahrern vorgeworfen hat. Was die Pilgerfahrten betrifft, so war die unmittelbare Folge dieser großen Bewegung der europäischen Bevölkerung nach Palästina die Gründung einer Reihe von Empfangshäusern entlang der zu bereisenden Straße, die von gewissen religiösen und militärischen Orden unterhalten und verwaltet wurden, die die müden und kranken Pilger beherbergten und ihnen auf ihrer Reise halfen.

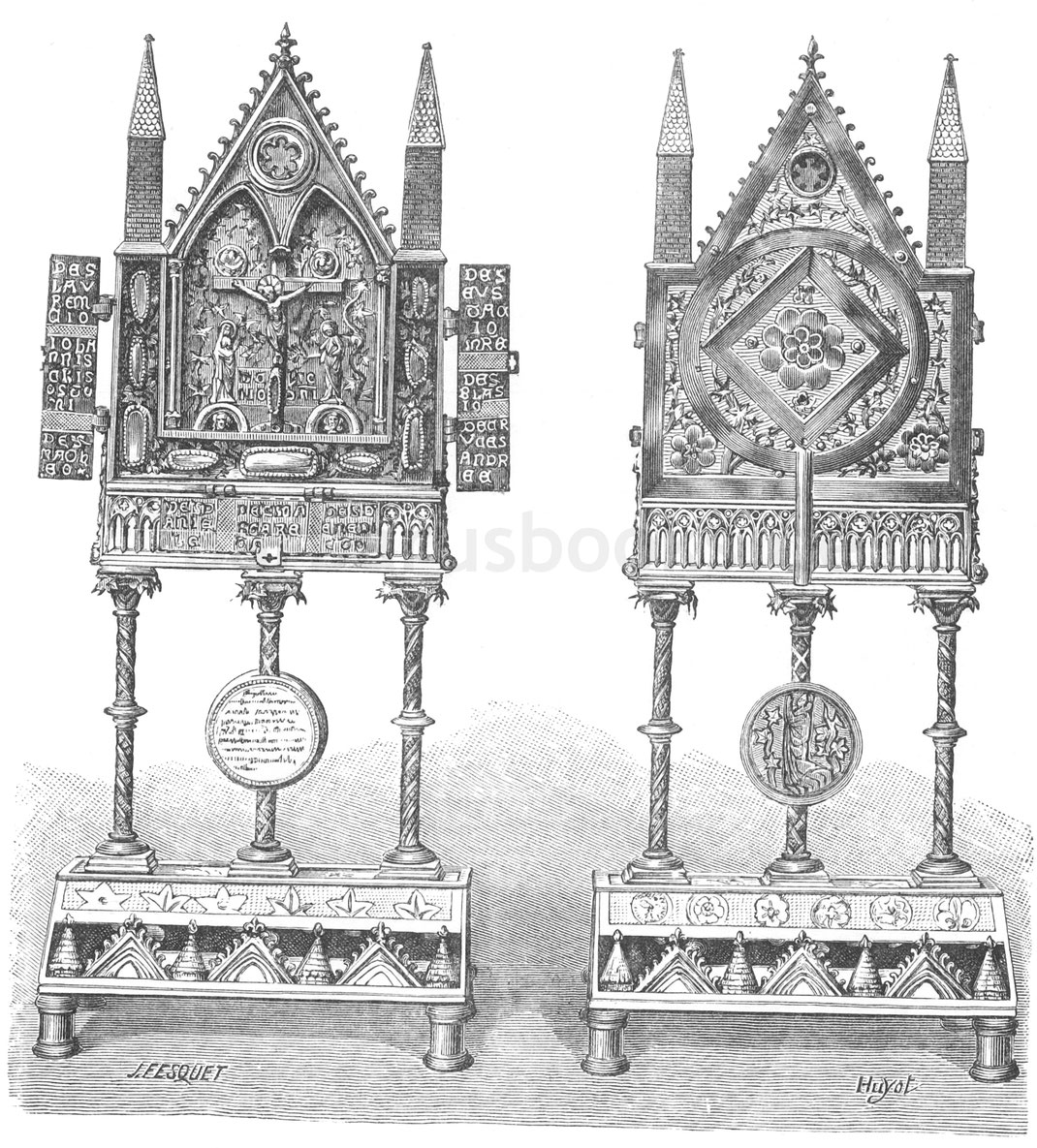

Abb. 287. – Reliquiar aus getriebenem Kupfer (Vorder- und Rückseite) mit beweglichen Tafeln, das rund um die Kreuzigungsszene und im Raum zwischen den Säulen Reliquien von Aposteln, Kirchenvätern, Heiligen und Märtyrern enthält. – Flämisches Werk aus dem 13. Jahrhundert, aufbewahrt im Kloster der Schwestern vom Heiligen Herzen in Mons.