Einbalsamierung und Einäscherung von Leichen im Altertum. – Bestattung, die durch das Christentum eingeführt wurde. – Das Einhüllen der Toten in Leichentücher. – Die Richtung, in der die Leichen gelegt wurden. – Absolutionskreuze. – Grabausstattung. – Särge und Sarkophage im Mittelalter. – Grabskulptur und -architektur vom 12. bis zum 16. Jahrhundert. – Die Katakomben in Rom. – Beinhäuser in den Kirchen. – Öffentliche Friedhöfe. – Der Cimetière des Innocents, Paris. – Laternen für die Toten. – Beerdigungen der Könige von Frankreich. – Die Totenlisten. – Tröstender Gedanke an die Auferstehung und das ewige Leben.

In der frühesten Epoche der Weltgeschichte wurden die Toten mit Respekt behandelt, um nicht zu sagen verehrt. Denn ein natürliches Gefühl veranlasst den wilden wie den zivilisierten Menschen, den

Körpern derer, für die er einst Zuneigung, Wertschätzung oder Furcht empfand, die letzte Ehrerbietung zu erweisen. Dies ist das moralische Prinzip der verschiedenen Bestattungsarten, die

nacheinander praktiziert wurden, nämlich Einbalsamierung, Einäscherung und Beerdigung. Viele antike Völker, insbesondere die Ägypter, die den menschlichen Körper auf unbestimmte Zeit erhalten

wollten, balsamierten ihre Toten mit äußerster Sorgfalt oder besser gesagt, mit wunderbarer Kunst.

Die Griechen verbrannten ihre Toten im Allgemeinen und sammelten ihre Asche in Urnen; bei den Römern war der Brauch der Verbrennung zumindest unter den Reichen üblich und hielt sich noch lange

nach der Einführung des Christentums, das die Beerdigung der Toten dogmatisch vorschrieb, obwohl diese Art der Bestattung zuvor auf Sklaven, Selbstmörder und Arme beschränkt war.

Die Christen führten gleichzeitig den alten jüdischen Brauch ein, den Leichnam nach ägyptischer Art in ein Leichentuch zu hüllen, das mit langen, in harziges und wohlriechendes Öl getränkten

Bändern zusammengebunden war. Die Einbalsamierung war zudem durch göttliche Gesetzgebung vorgeschrieben und genehmigt. In der Genesis heißt es, dass die Einbalsamierung des Leichnams Jakobs

vierzig Tage dauerte, und im 16. Kapitel des Markusevangeliums lesen wir: „Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende

Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben.“

Alle Flachreliefs des 5. und 6. Jahrhunderts, auf denen Leichen für die Beerdigung vorbereitet wurden, stellen eine in Bänder gewickelte Mumie dar; und diese Art der Einhüllung, die darauf

schließen lässt, dass der Leichnam zuvor einbalsamiert worden war, war noch am Ende des 8. Jahrhunderts üblich. Nach dieser Epoche verfügen wir nicht über ausreichend genaue Daten, um die

allgemeine Praxis zu bestimmen. Wir wissen jedoch, dass die Toten eine Zeit lang in Leder eingenäht wurden, das aus Hirsch- oder Ochsenhäuten hergestellt wurde. Das Cervicorium, auch Hirschhaut

genannt, war eine Art Leichentuch, das speziell für Krieger verwendet wurde, wenn wir den Kriegsballaden Glauben schenken dürfen. Wertvolle Gewebe wurden damals für die Leichentücher kirchlicher

Personen verwendet; und in einem Grab aus dem 10. Jahrhundert, in der Gruft von St. Germain des Prés in Paris, wurde ein Skelett gefunden, das in ein Stück Stoff gehüllt war, das an Hals und

Füßen mit kurzen, schmalen Bändern zusammengebunden war. Die Leichen der unteren Klassen wurden in Leichentüchern aus gewöhnlichem Material bestattet.

Vor der Beerdigung wurden die Hände stets vor der Brust gefaltet. Dies war im Osten während des gesamten Mittelalters üblich, und die Lehrer der griechischen Kirche legten so viel Wert darauf,

dass sie den Lateinern, so ein Autor des 13. Jahrhunderts, die Vernachlässigung dieses christlichen Gesetzes als großen Vorwurf machten.

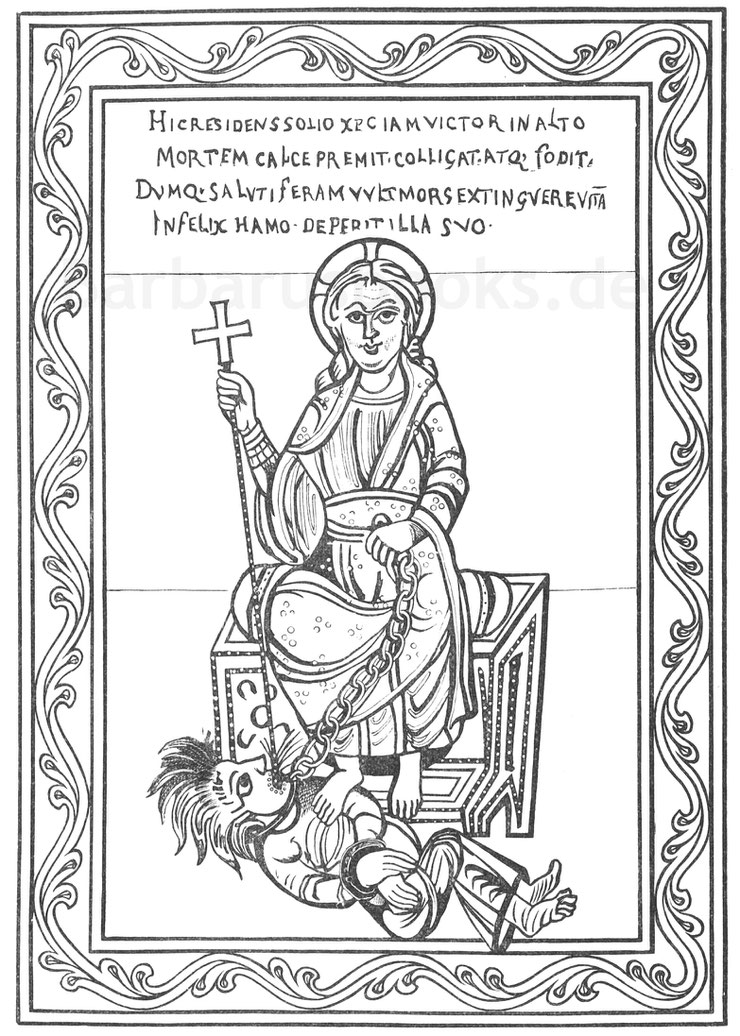

Abb. 344. – Christus siegt über den Tod; mit der folgenden Inschrift:—

„Hier sitzt Christus auf dem Thron und ist bereits im Himmel siegreich.

Der Tod zerquetscht, fesselt und gräbt.

Und während der Tod versucht, das heilsame Leben auszulöschen,

Die Unglückliche stirbt an ihrem eigenen Haken.“

Faksimile einer Miniatur aus dem „Chorbuch“ des Wormser Doms. – Manuskript aus dem 8. oder 9. Jahrhundert, in der Bibliothek des Arsenals, Paris.

Die Ausrichtung des Leichnams war zudem genau festgelegt. So wurde vorgeschrieben, dass er auf dem Rücken „mit dem Kopf nach Westen, den Füßen nach Osten“ liegen sollte, schreibt der antike Schriftsteller Johannes Beleth. Ein anderer, kaum weniger berühmter liturgischer Schriftsteller, William Durand, Bischof von Mende, fügt in seiner „Rationale Divinorum Officiorum“ hinzu, dass der Leichnam in dieser Position im Gebet versunken und bereit zum Aufstehen zu sein scheint, sobald die ersten Sonnenstrahlen aufgehen. Man darf jedoch nicht annehmen, dass diese besondere Ausrichtung des Leichnams (capite versus occidentem et pedibus versus orientem) nur von den Christen strikt eingehalten wurde, denn sie wurde auch im zweiten und dritten Jahrhundert praktiziert, die zweifellos nicht christlich waren. Der Brauch der Totenbestattung, der durch das Christentum eingeführt wurde, wurde in Italien lange vor der Bekehrung der römischen Provinzen zum neuen Glauben übernommen. Nach der Herrschaft der Antoniner, die per Edikt die Bestattung der Toten autorisierten, gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass heidnische Bestattungen in Übereinstimmung mit diesem Edikt durchgeführt wurden, insbesondere in Gallien.

Abb. 347. – Bestattungsart bei den Franken. – Der ins Grab gelegte Leichnam ist von Waffen, Geräten und verschiedenen Gebrauchsgegenständen umgeben: dem Schwert (Scramasax) unter der rechten Achselhöhle, dem Messer (Pigard) auf der Brust, dem Beil am Knie, der Lanze (Framée) zu den Füßen, einem Kamm, einem Armband usw. Man nimmt an, dass die Vase aus rotem oder schwarzem Ton, die oft unter den Füßen des Skeletts gefunden wird, eine symbolische Bedeutung hatte. Dieses Grab wurde bei Ausgrabungen in Paris entdeckt.

Viel später geriet das Prinzip der Richtung, in der Leichen gelegt wurden, bei christlichen Bestattungen außer Gebrauch. Die Personen, die mit den kirchlichen Gebäuden verbunden waren, wurden mit

den Füßen nach Westen, manchmal auch nach Süden begraben. Es gab noch eine weitere Ausnahme: Der Leichnam wurde nicht immer auf den Rücken gelegt, sondern in manchen Fällen auf die Seite oder

sogar mit dem Gesicht nach unten. Pippin der Jüngere wurde mit dem Gesicht nach unten begraben; Hugo Capet wurde, seinem Wunsch entsprechend, ebenfalls unter der Regenrinne über dem Portal der

Kathedrale von Saint-Denis bestattet, damit seine Sünden abgewaschen würden. Dies wurde als Adens-Bestattung (auf den Zähnen, ad dentes) bezeichnet.

Im 6. und 7. Jahrhundert gibt es viele Beispiele dafür, dass Personen in sitzender Position in ihre Gräber gelegt wurden, mit aufrechten Beinen und der Körper aufgerichtet. Diese außergewöhnliche

Bestattungsart wurde am häufigsten, wenn auch nicht ausschließlich, von den Barbaren angewandt; und die Tatsache, dass Karl der Große auf diese Weise bestattet wurde, macht es besonders

interessant. „Gewaschen und aufgebahrt“, wie wir in Legrand d’Aussys „Sépultures Nationales“ lesen, „in sein kaiserliches Gewand gekleidet, an seiner Seite ein Schwert mit einem goldenen Knauf,

auf dem Haupt eine goldene Krone, im Schoß ein in goldenen Lettern geschriebenes Neues Testament haltend, saß er auf einem goldenen Thron. Vor ihm lagen sein goldenes Zepter und sein Schild, die

von Papst Leo gesegnet worden waren. Das Gewölbe war mit Duftstoffen und vielen Schätzen (thesauris multis) gefüllt; es war verschlossen und sogar versiegelt, und darüber war eine goldene Arkade

errichtet, in die die von Eginhardt überlieferte Grabinschrift eingraviert war, die älteste noch erhaltene aller Grabinschriften, die von unseren frühesten Königen berichten.“

Als die Heiden den Brauch der Bestattung übernahmen (Abb. 348), legten sie neben den Toten die Insignien seines Berufs und alle Gegenstände, die ihm zu Lebzeiten lieb und teuer gewesen waren;

dazu kamen verschiedene Gefäße mit Speisen und Getränken, die ihm als Wegzehrung auf seiner mehr oder weniger langen Reise in eine bessere Welt dienten. In den Särgen der Christen hingegen –

schon seit frühester Zeit – scheint die Grabbeigabe so gut wie nichts gewesen zu sein: eine Phiole mit etwas Parfüm und ein, zwei oder vielleicht drei Gefäße aus Holz, Glas oder Ton, gefüllt mit

Weihwasser.

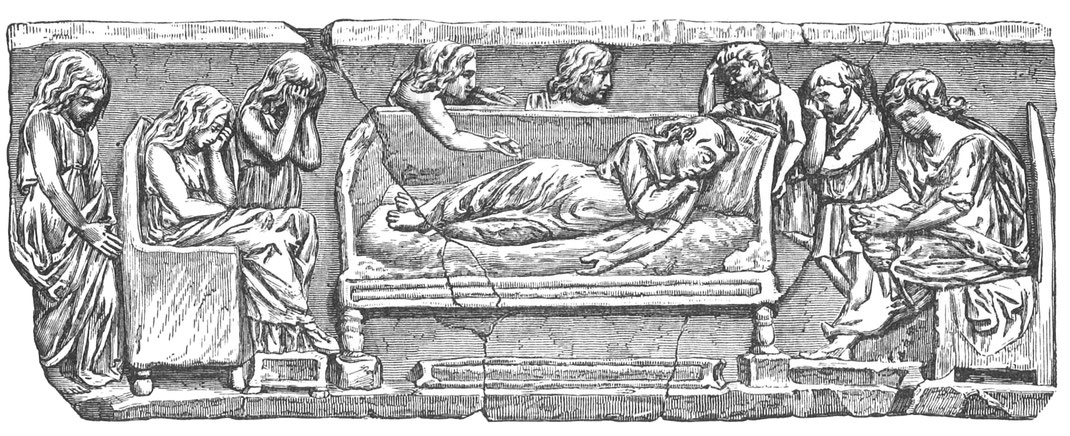

Abb. 348. – Gallo-römisches Grab, das die Verstorbene auf einem Totenbett zeigt, umgeben von ihrer weinenden Familie und ihrem Hausstand. – Denkmal aus dem 1. oder 2. Jahrhundert, gefunden bei Ausgrabungen in Paris. Nach einer Tafel in der „Statistique de Paris“ von M. Albert Lenoir.

Die Parfümfläschchen waren bereits in der Merowingerzeit verschwunden, doch der Brauch, die anderen Vasen in den Sarg zu stellen, hielt sich in einigen Ländern sogar bis ins 18. Jahrhundert. Ihre

Anwesenheit an einer Grabstätte ist daher kein Beweis für ihr Alter. Die Liturgen haben sich bemüht, den Ursprung und die Bedeutung eines so weit verbreiteten und so lange gepflegten Brauchs zu

erklären; und William Durand vermutet in seiner „Rationale“, dass diese Grabvasen, welche Form sie auch immer haben mochten, zur Aufnahme von Weihrauch bestimmt waren. Eine Miniatur aus dem 14.

Jahrhundert scheint diese Theorie zu bestätigen, denn sie zeigt an den vier Ecken eines mit dem Bahrtuch bedeckten Sarges kleine Töpfe, die in einer Reihe mit den Kerzen aufgestellt sind (Abb.

349); und es gibt Grund zu der Annahme, dass der Weihrauch darin während der Trauerfeier verbrannt wurde. Tatsächlich sind die auf dieser Miniatur dargestellten Töpfe weiß. Die rötliche Farbe der

Löcher und der austretende Rauch deuten darauf hin, dass im Inneren Feuer brannte. Vielleicht handelte es sich dabei nur um glühende Kohlen, denn man fand, dass sich darin Asche und Kohlestücke

befanden.

Nach der Zeremonie wurden diese Vasen, noch brennend, in den Sarg gelegt. Und das bringt uns zu einem anderen christlichen Brauch, der nachweislich vom 11. bis zum 13. Jahrhundert in Frankreich und England existierte. Damals legte man dem Verstorbenen ein Kreuz auf die Brust. Dieses Kreuz, aus Holz oder Blei, manchmal auch aus Silber, wurde Absolutionskreuz genannt (Abb. 350), weil im Allgemeinen die dem Toten erteilte Absolutionsformel darauf eingraviert war – und sogar sein Name wurde darin genannt. Eine von Mabillon in seinen „Annalen des Ordens des Heiligen Benedikt“ berichtete Tatsache beweist hinreichend die Bedeutung und weltweite Verbreitung dieses Brauchs. Im Jahr 1142, nach dem Tod Abaelards, bat Eloisa, die Äbtissin des Parakleten, Petrus Venerable, Abt von Cluny, um eine Absolutionsformel, die sie auf das Grab des berühmten Theologen legen wollte. Diese Absolution wurde, wie ein benediktinischer Schriftsteller berichtet, Abaelard auf die Brust gelegt. Der Text ist so interessant, dass es sich lohnt, ihn zu zitieren, obwohl er in lateinischer Sprache verfasst ist. Peter der Ehrwürdige sagt darin in Anspielung auf die mangelnde Bereitschaft der Mönche von St. Marcel, den Leichnam Abaelards aufzugeben: „Ego Petrus, Cluniacensis abbas, qui Petrum Abaëlardum, in monachum Cluniacensem recepi, et corpus ejus furtim delatum Heloïsæ, abbatissæ et monialibus Paracliti concessi, auctoritate omnipotentis Dei et omnium sanctorum absolvo eum pro officio ab omnibus peccatis suis.“[Ich, Peter, Abt von Cluniazens, der Peter Abaelard als Mönch von Cluniazens aufgenommen hat und dessen Leichnam heimlich zu Heloise, der Äbtissin, und den Nonnen gebracht wurde, habe ihm den Paraklet gewährt und spreche ihn im Namen des allmächtigen Gottes und aller Heiligen aus Pflichtgefühl von all seinen Sünden frei.]

In alten Grabstätten werden manchmal Leichen entdeckt, die in Ketten gefesselt oder zumindest mit Fesseln aus Eisen und Messing beladen sind. So wurde vor einigen Jahren in Couvert bei Bayeux ein

Skelett entdeckt, das mit dem Gesicht nach unten (ad dentes) auf einem Holzkreuz lag und eine kleine Kette um den Hals trug. Diese Besonderheit geht auf gewisse Bußregeln zurück, die vom 8. bis

zum 10. und wahrscheinlich bis ins 11. Jahrhundert galten.

Der heidnische Ritus schrieb vor, dass ein Geldstück in die Urne oder den Sarg gelegt werden sollte; viele Altertumsforscher vermuten, dass es sich dabei um den Obolus für Charon gehandelt haben

muss. Dieser Brauch wurde von den Christen fortgeführt, denn im gesamten Mittelalter wurde stets eine Münze auf die Bahre gelegt; und dieser Brauch war noch im 19. Jahrhundert in Poitou, im

Elsass und anderswo verbreitet.

Die Bestattungen der Barbaren sind selbst nach ihrer Bekehrung zum Christentum besonders charakteristisch, da sie, unabhängig von ihrer Nation, ihre eigene Bestattungsart beibehielten. Sie wurden

in ihrer schönsten Kleidung, mit ihren Waffen und in manchen Fällen mit ihrem Schlachtross bestattet. Die Frauen und Kinder, deren Grabstätte leicht zu finden ist, trugen Juwelen, Halsketten,

Ringe, Fibeln, Gürtel, Schnallen usw., an denen noch heute Gewebereste, Reste prächtiger Kleidung, gefunden werden.

Forschungen und Ausgrabungen in Frankreich haben in den letzten Jahren zur Entdeckung zahlreicher barbarischer Friedhöfe geführt und uns ermöglicht, die merowingischen oder, wie man vielleicht

genauer sagen sollte, germanischen Bestattungsbräuche zu ermitteln. Diese Bräuche wurden offensichtlich durch andere ersetzt, als sich die Barbaren schließlich in Gallien niederließen, also etwa

um die Mitte des 9. Jahrhunderts. Der Brauch, in den Sarg verschiedene Stücke schwarzer, roter oder weißer Keramik (Abb. 351) zusammen mit kleinen Vasen zu legen, die offenbar demselben Zweck

dienten wie die bei christlichen Begräbnissen verwendeten, existierte während dieser Zeit. Diese oft sehr zahlreichen Vasen enthielten zweifellos Lebensmittel; sie wurden oft von einem kleinen

hölzernen Krug begleitet, dessen Henkel sehr reich verziert war und den die Gelehrten einst für ein merowingisches Diadem hielten. Doch eine chemische Analyse der in einem dieser Gläser

gefundenen festen Rückstände führte zu der Entdeckung, dass sie mit einer Nahrungssubstanz gefüllt waren, die einen starken Geruch nach vergorenem Bier verströmte.

Nach der Zeit, als die Barbaren nicht mehr mit ihren Kriegswaffen bestattet wurden, blieben in der christlichen Gesellschaft sowohl in Frankreich als auch in Deutschland noch Spuren dieses

ursprünglichen Brauchs erhalten. So wurden Könige in ihren königlichen Gewändern mit Zepter und Krone begraben. Dies blieb das ganze Mittelalter über so; doch im 13. und 14. Jahrhundert wurden

die in den Särgen beigesetzten Zepter und Kronen aus Messing oder Zinn gefertigt, um vor Diebstahl zu schützen. Dies galt auch für Bischöfe und Äbte, wie Gregor von Tours zeigt, wenn er vom

heiligen Gallus, dem Bischof von Clermont in der Auvergne, vom Abt Mars sowie von den Einsiedlern Marian, Leobard und Lupicin spricht, die in ihren Zeremoniengewändern begraben wurden. Sie wurden

bei ihrem Tod mit den prächtigsten Insignien ihrer Würde bedeckt; doch nach einer gewissen Zeit wurde ihnen nur noch ein hölzerner Bischofsstab, ein Kelch und eine zinnerne Patene in den Sarg

gelegt. Sie trugen jedoch stets ihre päpstlichen Gewänder, deren goldene Spitzen und Stickereien bei der Öffnung dieser Gräber oft unversehrt vorgefunden wurden, während die Gewänder selbst zu

Staub zerfielen.

In den Klöstern und Gemeinschaften wurde nach dem 10. Jahrhundert noch der alte barbarische Ritus eingehalten und die Mönche wurden mit all ihrer Kleidung begraben. Da jedoch der Wollstoff, aus

dem sie gefertigt waren, durch die Zeit verwittert war, ist es für den Archäologen unmöglich, beim Öffnen dieser Särge die Klosterkleidung zu rekonstruieren, wie sie gewesen sein muss, als der

darin enthaltene Leichnam begraben wurde.

Bis jetzt haben wir nur die verschiedenen Bestattungsarten im Mittelalter betrachtet, wollen nun aber über Sarg und Grab sprechen. Kein Kunstwerk ist kurioser und voller historischer und

malerischer Informationen als die Grabdenkmäler aller Zeiten. Man darf jedoch nicht vergessen, dass zwischen Sarg und Grabmal ein deutlicher Unterschied besteht: Der Sarg ist die Bestattung des

Toten, das Grabmal lediglich ein Denkmal, das die Stelle markiert, an der der Sarg bestattet wurde.

Christen verwendeten zu allen Zeiten aus Stein gehauene Särge; dieser Brauch hörte erst im 13. Jahrhundert auf und machte Bleisärgen Platz. Steinsarkophage waren nur für Personen eines bestimmten

Standes bestimmt. Soldaten, Stadt- und Landbewohner wurden in Holzsärgen bestattet. Die Franken gaben diesen Särgen den Namen „off“ oder „noff“, auf den im salischen Gesetz Bezug genommen wird.

Gregor von Tours schreibt über die Pest, die 571 die Auvergne verwüstete: „Die Sterblichkeit in Clermont war so hoch, dass man bis zu zehn Leichen in einem Grab bestatten musste, da es an Holz-

und Steinsärgen mangelte.“

Diese antiken Steinsarkophage findet man in großer Zahl an Orten, die früher als Begräbnisstätten dienten. Sie wurden zu Tausenden in gewissen Städten und Dörfern gefunden, wie zum Beispiel in

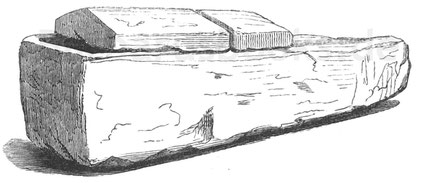

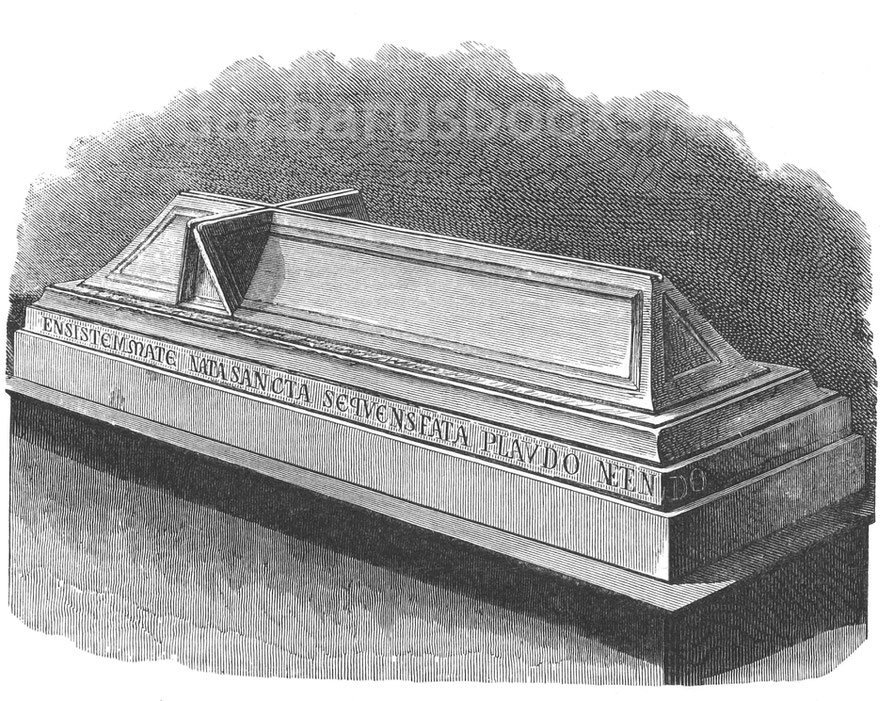

Alichamps, Drevant und Grou im Departement Cher sowie in Meunes und Naveil im Departement Loir-et-Cher. Die ältesten Särge sind leicht an ihren großen Abmessungen, ihrer Dicke und ihrer

regelmäßigen Form zu erkennen (Abb. 352 und 353). Es sind sozusagen Truhen mit einem massiven Steindeckel, zwei Meter und zwanzig Zentimeter (ungefähr sieben Fuß zwei Zoll) lang, in manchen

Fällen auch mehr. Sie sind quadratisch und ähneln einem rechteckigen Trog. Der dachförmig geneigte Deckel ist völlig frei von jeglicher Verzierung.

Im 6. und 7. Jahrhundert begannen die Abmessungen der Sarkophage abzunehmen; sie überschritt selten die Länge von zwei Metern. Ein weiteres charakteristisches Merkmal dieser Zeit war der Sarg,

der am Fußende schmaler war als am Kopfende und mit einem großen, behauenen Stein bedeckt war, der dem der antiken Särge ähnelte. Zudem war er am Fußende oft etwas weniger tief als am Kopfende;

dies ist jedoch das besondere Merkmal der Särge des 8. Jahrhunderts. Nach dieser Zeit kamen wieder Särge in Gebrauch, die am Fußende schmaler waren als am Kopfende, aber auf beiden Seiten die

gleiche Höhe aufwiesen.

Im 8. Jahrhundert fand man in vielen Särgen eine kleine, in den Stein eingearbeitete Zelle, in der der Kopf des Verstorbenen untergebracht war. Diese Zelle war im Allgemeinen quadratisch,

manchmal aber auch rund.

Je weiter wir ins Mittelalter vordringen, desto schwieriger wird es, das Alter eines Sarges zu bestimmen. Nach dem 11. und 12. Jahrhundert, wenn nicht sogar dem 10. Jahrhundert, sind die Deckel

mit grob ausgeführten Skulpturen, Flachreliefkreuzen, dreieckigen Facetten und undeutlichem Maßwerk verziert, die eine deutliche Ähnlichkeit mit römischen Sarkophagen aufweisen.

Auch die alten Friedhöfe der französischen Provinzen enthalten Gipssärge; das Cluny-Museum besitzt einige interessante Exemplare dieser Särge, die vom 9. bis zum 14. Jahrhundert in Gebrauch

waren. Ihre Seiten sind grob mit sehr primitiven Ornamenten verziert – rund, rautenförmig und verschnörkelt – und tragen Embleme, die eine ungefähre Bestimmung ihres Entstehungsdatums

ermöglichen. Wenn also ein Gipssarg mit der Lilie verziert ist, können wir sicher sein, dass er nicht älter als im 13. Jahrhundert sein kann.

In den letzten Jahren des 12. Jahrhunderts wurde eine Art Steinsarg erfunden, dessen äußere Form die Form des Kopfes wiedergab und den ganzen Körper wie eine Mumie in ein Leichentuch gehüllt

darstellte.

Im frühen 14. Jahrhundert wurden hochrangige Persönlichkeiten in mit Blei ausgekleideten Steinsärgen bestattet. Zur Zeit Karls V. wurde Stein vollständig durch Holz und Blei ersetzt, selbst bei

den Bestattungen der Reichen. Die Särge dieser Epoche ähneln in aller Eile aus unterschiedlich dicken Bleiplatten zusammengefügten Kästen.

Auch quadratische Steintröge, etwa zwölf bis vierzehn Zoll lang und acht bis zehn Zoll breit, sind in beträchtlicher Zahl anzutreffen. Sie dienten zur Aufnahme von Gebeinen, die aus nicht mehr

genutzten Grabstätten und aus den Gruften unter Kirchen gefallen waren, wenn bei Reparaturarbeiten unbekannte oder vergessene Gräber entdeckt worden waren. Führten diese Reparaturen zur

Exhumierung der Särge bedeutender Persönlichkeiten, die in der Kirche begraben waren, deren Gemeindemitglieder und Wohltäter sie gewesen waren, kam es manchmal vor, dass sie beim Transport

aufbrachen. In diesem Fall legte man die Überreste der zerbrochenen Särge in diese kleinen Tröge, die weniger Platz einnahmen.

Die Gräber, d. h. die sichtbaren Grabdenkmäler, hatten von den frühesten Zeiten bis zum Ende des 9. Jahrhunderts nahezu dieselbe Form wie die Särge; der einzige Unterschied bestand darin, dass

sie aus erlesenerem Material gefertigt und mehr oder weniger prächtig verziert waren. So waren alle Särge, die die Leichname von Märtyrern, Adligen, Prälaten oder Königen enthielten, den

Gläubigen zugänglich und dienten als Grabstätten, so dass diese berühmten Persönlichkeiten nicht im eigentlichen Sinne des Wortes begraben wurden. Die steinerne Truhe, in die der Leichnam gelegt

wurde, war Sarg und Grabdenkmal zugleich und wurde nicht unter einem Grabstein verborgen, sondern blieb sichtbar in einer Kirche – nicht in einer Grabhöhle, sondern oberirdisch, oft sogar auf

Säulen stehend.

Die frühen Christen Galliens, zumindest diejenigen, die sich durch ihre Leistungen oder Tugenden auszeichneten, wurden auf diese Weise in Sarkophagen bestattet, die mit allegorischen Motiven

verziert waren und denen der Heiden sehr ähnelten. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Sarkophag des Patriziers Jovinus in Reims, Kavalleriemeister unter Julian und angeblich Gründer der

Kirche St. Agricole, die heute St. Nicaise heißt. Dieses Denkmal, das aus dieser alten Kirche in die Kathedrale und später ins Museum gebracht wurde, besteht aus weißem Marmor und ist an drei

Seiten mit Skulpturen verziert. Die Vorderseite zeigt verschiedene Jagdszenen, an denen Jovinus mit einem Speer in der Hand teilnimmt, begleitet von einem Geist mit den Eigenschaften der Minerva.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Sarkophag, der zuvor für die Beerdigung eines Heiden verwendet worden war, für seinen neuen Bewohner verwendet wurde, ohne dass seine künstlerischen

Merkmale verändert wurden. Ein ganz ähnliches Exemplar wurde für den König von Austrasien, Karlmann, den Bruder Karls des Großen, angefertigt; auch hier war ein ähnliches Motiv eingraviert und

das Exemplar wurde auf vier Säulen in der Nähe des Grabes des Heiligen Remigius aufgestellt.

Die Sarkophage wurden manchmal aus kostbarerem Material als Stein gefertigt; der Sarkophag des Heiligen Cassianus in Autun beispielsweise war aus Alabaster. Dies waren jedoch nur Ausnahmefälle.

Moritz, Erzbischof von Rouen, verbot diese extravaganten Bestattungszeremonien 1231. Interessant ist jedoch die Darstellung von Szenen aus der profanen Geschichte auf christlichen Särgen. Sauval

beschreibt einen Sarkophag, der 1620 in der Kirche St. Geneviève in Paris entdeckt wurde und eine Kiste voller Gold- und Silbermedaillen enthielt, die die Eberjagd des Meleager darstellten.

Christliche und heidnische Embleme finden sich manchmal nebeneinander: Auf dem Sarkophag des heiligen Andoche waren ein Rad, ein Vogel, Weinlaub und Trauben, ein Beil und inmitten all dieser

Ornamente ein Kreuz dargestellt. Nach der Herrschaft Theodosius waren in ganz Gallien Sarkophage in Gebrauch, deren Embleme ausschließlich dem christlichen Glauben entlehnt waren. In der Regel

ist die Vorderseite durch Arkaden erhabener Architektur gegliedert, zwischen denen jeweils ein Motiv aus dem Alten oder Neuen Testament dargestellt ist. Arles scheint tatsächlich das Zentrum

einer speziellen Manufaktur gewesen zu sein, die diese Art von Arbeiten bis Mitte des 16. Jahrhunderts für ganz Südfrankreich ausführte. Auch in St. Pierre l’Étrier, St. Emelion und insbesondere

in Quarrée-les-Tombes gab es Manufakturen für Steinsarkophage.

Während der Herrschaft der "faulen Könige" (rois

fainéants), der Nachfolger Chlodwigs, war die Dekoration der Sarkophage vom barbarischen Kunststil geprägt. Relieffiguren waren verschwunden – nur noch das Christusmonogramm XP mit kreisförmigem

oder ovalem Rand. Zu dieser Zeit hatte der Sarkophag genau die Form des Sarges und war an den Füßen schmaler als am Kopfende. Der Deckel bestand aus einem großen Stein von der gleichen Form wie

der Sarg, der in der Regel mit konzentrischen Kreisen oder Fischschuppen verziert war, zur Erinnerung an das Christusmonogramm ΙΧΘΥΣ (ὶχθὺς, Fisch).

Grabskulpturen waren zur Zeit Karls des Großen nicht sehr verbreitet; die Leichname der Könige wurden in antiken Gräbern beigesetzt, die überall in großer Zahl vorhanden waren. So stellte der

Sarkophag, in dem der Leichnam Karls des Großen selbst lag, die Entführung der Proserpina dar. Zwar war auf dem Sarkophag Ludwigs des Frommen die Durchquerung des Roten Meeres dargestellt, doch

dieser wurde in Arles gefertigt. Die Kirchen füllten sich im Laufe der Zeit so stark mit Gräbern, dass die Konzile Bestattungen darin verbieten mussten. Dieses Verbot, das zwar nur teilweise

befolgt wurde, führte zu einer Änderung der Bestattungsart. Man zog es vor, die Särge in die Erde zu legen, zumal sie so besser vor Grabräubern geschützt waren. So gerieten Sarkophage vom 9. bis

zum Beginn des 10. Jahrhunderts allmählich außer Gebrauch.

Oberirdische Bestattungen kamen nach dem 11. Jahrhundert wieder in Mode und aus dieser Epoche stammt die Entwicklung der Bestattungskunst im Mittelalter. Anfangs bestanden die Gräber selbst der bedeutendsten Persönlichkeiten nur aus einem einfachen Stein- oder Marmorblock von unterschiedlicher Form, der auf den Boden gestellt oder, was häufiger der Fall war, auf kurzen Säulen errichtet wurde. Im 12. Jahrhundert begegnet uns eine neue Art von Monument: Gräber in Form von quadratischen Altären oder Altartischen, auf deren Oberseite das Bild des Verstorbenen im Relief oder ausgeschnitten dargestellt war. Diese Gräber waren während des gesamten Mittelalters allgemein gebräuchlich (Abb. 355) und wurden nach dem 13. Jahrhundert mit einer anderen Bauart kombiniert, die auf einem ganz anderen Prinzip beruhte. Da die Kirchen trotz der Konzilsbeschlüsse noch immer voller Gräber waren, versuchte man, die darin errichteten Gräber so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen. Daher entstand der Brauch, Tafeln oder Skulpturen in einer gewissen Höhe an den Wänden anzubringen, um auf die Anwesenheit eines Sarges im darunterliegenden Gewölbe hinzuweisen. Außerdem gab es die flachen Gräber, deren pompöse Grabinschriften durch die Schritte derer, die darüber gingen, ausgelöscht wurden. Diese waren seit der Zeit Philipps Augusts in Mode und verschwanden erst unter Ludwig XIV., insbesondere in den nördlichen Provinzen Frankreichs.

Die quadratischen Steinblöcke, die als Grabdenkmäler verwendet wurden, lassen sich nun detailliert beschreiben. Diese erhöhten Gräber (so lautet ihr eigentlicher Name) waren im 11. Jahrhundert

oben größer als an den Seiten. Sie waren oben und unten mit Zierleisten verziert und ruhten entweder auf einer Steinplatte oder auf kurzen Säulen. Andere, ebenso massive Gräber waren

prismenförmig mit drei, vier oder fünf Seiten und ruhten ebenfalls auf der gleichen Weise. Die ältesten dieser Denkmäler ähneln fast genau Särgen und ihre Oberfläche ist frei von jeglichem

Ornament (Abb. 356). Die Skulptur um ein Grab herum ist eines der charakteristischen Merkmale der Kunst der Herrschaft Philipps I. (1059–1108). Die Skulptur besteht im Allgemeinen aus einfachen

Kreisen, die Büsten umschließen, die von Laubwerk umgeben sind. Die massiven quadratischen Gräber dieser Zeit sind wie die Altäre dieser Zeit mit Flachreliefarkaden verziert.

Von dieser Gewölbeart leitet sich das tischförmige Denkmal ab, dessen Ausmaße und Verzierungen während der Herrschaft Ludwigs VIII. weiter zunahmen. Es handelte sich um einen Steinblock mit einem

Tisch darauf, auf dem eine Statue des Verstorbenen mit vor der Brust gekreuzten Händen ruhte. Tische dieser Form wurden hauptsächlich für die Bronzegräber verwendet, die im frühen 12. Jahrhundert

sehr zahlreich wurden. Diese Bronzegräber, auf denen die Statue lag, hatten als Stützen vier oder sechs ruhende Löwen. Als Suger seine Abtei von Saint-Denis restaurierte, verlegte er das Grab

Karls des Kahlen in die Mitte des Chors und errichtete darüber einen bronzenen Tisch mit Löwen als Stützen und eine Statue, die die Gesichtszüge des Monarchen darstellen sollte.

Die so in Stein, Marmor oder Bronze dargestellten Persönlichkeiten werden stets mit ihren Insignien dargestellt: Könige und Fürsten mit Krone und Mantel; Ritter barhäuptig, mit Rüstung, Schwert

und Rittersporn, oft auch mit Kettenhemd und Wappen (Abb. 357). Adlige, nicht Ritter, mit Wappenschild, einem oder zwei Hunden zu ihren Füßen, einem Falken am Handgelenk oder dem Handschuh, mit

dem sie den Vogel in der Hand hielten – das heißt, mit Emblemen, die ihr Recht zur Teilnahme an der Jagd symbolisierten, die das besondere Privileg des Adels war.

In gleicher Weise trugen Frauen, Juristen sowie der weltliche und der reguläre Klerus auf ihren Gräbern die Kleidung, die ihren Stand verriet; doch die Bildhauer und Schnitzer hielten sich nicht

immer genau an die Modetrends und stellten oft eine Persönlichkeit ihrer Zeit in der Kleidung einer früheren Generation dar. So wurden Könige mehrere Jahrhunderte lang mit dem primitiven Mantel

dargestellt, der vorn umklammert oder gebunden war. Die Ritter erschienen sogar bis in die Zeit Heinrichs II. mit der Hellebarde und

dem Helm, die nur der alte Ritterorden trug. Die Grabskulptur hatte wie alle anderen Künste im Mittelalter ihre

konventionellen und traditionellen Regeln.