Artikel: Mitteilungen aus der Renaissance-Abteilung der Kaiserlichen Eremitage zu St. Petersburg

Von Staatsrat Eduard von Lenz.

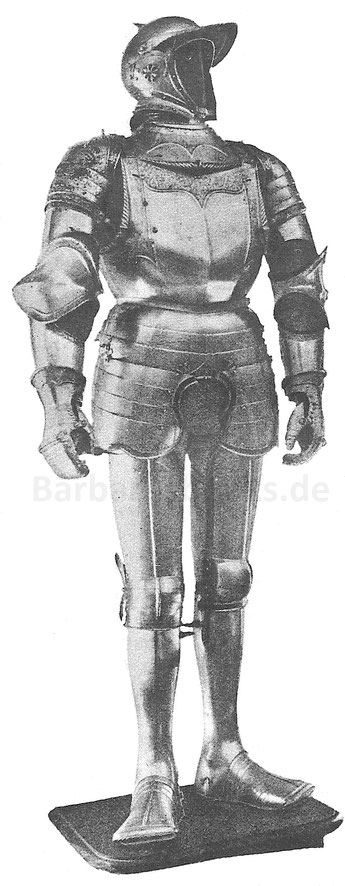

Landsknechtsharnisch, blank mit geätzten Rändern, des Nürnberger Plattners Valentin Siebenbürger, in Form und Auszierung ganz ähnlich dem Harnisch des Conrad Bemelberg desselben Meisters.1 Das nicht zugehörige Beinzeug ist an der Figurine belassen, da der Verfertiger vielleicht mit Siebenbürger zusammengearbeitet, jedenfalls aber zu ihm in näherer Beziehung gestanden hat.

Die geschlossene Sturmhaube hat einen aufschlächtigen, an der rechten Seite durch ein Stängelchen gestützten Gesichtsschirm und ganze Backenstücke mit aufgetriebenen, gelochten Gehörrosen; am Scheitel ist eine scharfe, etwas nach hinten gekrümmte Spitze kunstvoll ausgetrieben, hier nicht, wie an der Sturmhaube des Bemelberg, durch die Zeichnung des Ätzkünstlers zum Schnabel eines Vogels ausgebildet. An dem viermal geschobenen Kragen, mit aufgetriebenem Rand für die Verbindung mit einem Burgunderhelm, sind die gleichfalls viermal geschobenen Spangröls befestigt. Die Armkacheln haben ungewöhnlich große Dimensionen, die Unterarmröhren sind geschlossen (an der Innenseite nicht durchbrochen). Die Hentzen mit vorspringenden Knöchelreifen zeigen an der Außenseite der Handwurzel den für die deutschen Plattner charakteristischen, mandelförmig aufgetriebenen kleinen Buckel. Die Brust mit Grat hat bereits den ausgesprochenen «Tapul», der scharf vorspringende Oberrand ist leicht konvex geschnitten, die Armausschnitte mit beweglichen Einsätzen versehen; ein Rüsthaken ist nicht erhalten, doch sind die beiden Schrauben für einen solchen vorhanden. An die drei Bauchreifen sind kurze, viermal geschobene Beintaschen geschnallt, deren unterste Schienen Drehbolzen zum Anstecken der jetzt abgängigen Schöße tragen, (Fig 1.)

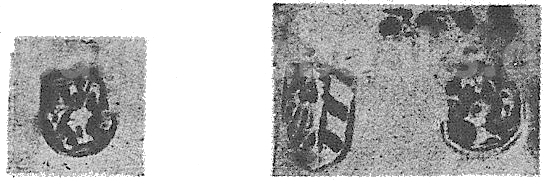

Diese unzweifelhaft zusammengehörigen Stücke sind fünfmal, und zwar am Gesichtsschirm, beiden Achseln, Brust und Rücken mit der mehr oder weniger scharf ausgeprägten, aber jedes Mal deutlich erkennbaren Marke Valentin Siebenbürgers gezeichnet; die beistehende Abbildung zeigt den Stempel auf einer der Achseln. (Fig. 2.)

Das nicht zum Harnisch gehörige Beinzeug besteht aus Diechlingen, geschobenen Kniebuckeln, geschlossenen Beinröhren und geschobenen, breit ausladenden Schuhen. Auf beiden Oberdiechlingen ist die gleiche Marke eingeschlagen: der nach rechts gewandte Stechhelm mit der Lilie als Zimier und den Buchstaben F. S. an den Seiten, daneben das geteilte Nürnberger Wappen. Es ist zu beachten, dass über der hier abgebildeten Meistermarke auf dem rechten Diechling vier, über der des linken sechs in horizontaler Linie liegende Punkte eingeschlagen sind, eine Beigabe, die wohl kaum zufällig genannt werden kann und deren Vorkommen auf anderen mit demselben Zeichen des unbekannten Meisters versehenen Arbeiten festgestellt zu werden verdiente.

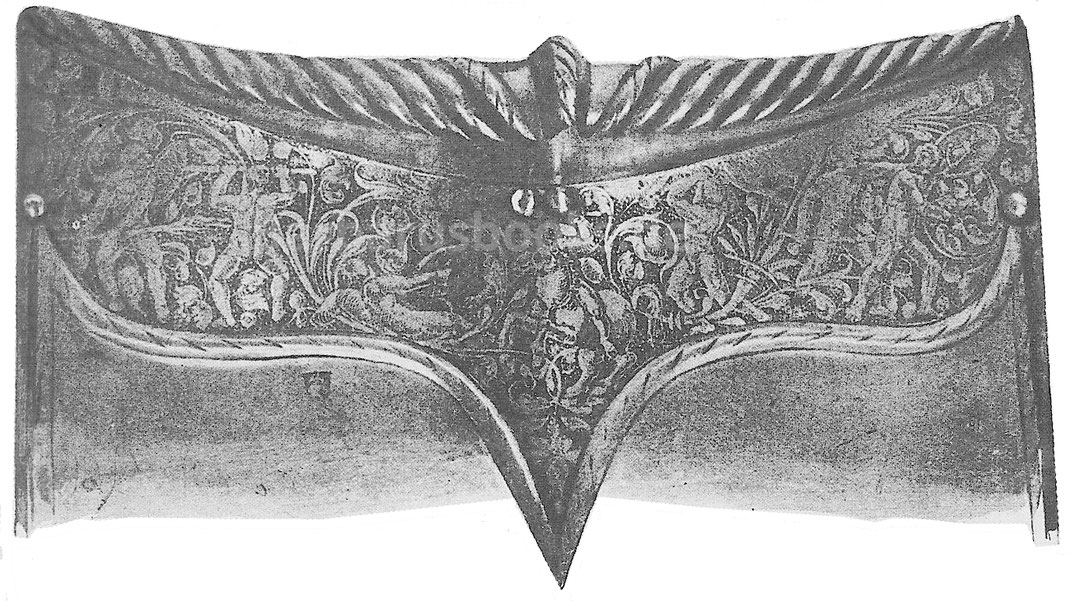

Die Randauszierungen des Harnisches bilden schwungvoll gezeichnetes Rankenwerk in Schwarzätzung auf ausgespartem Tupfgrund; Spuren von Vergoldung lassen sich nirgends nachweisen. Auf dem Streifen am oberen Brustrand ist ein Gigantenkampf dargestellt, bei dessen Ausführung dem Ätzmaler augenscheinlich ein Stich eines der Nürnberger Kleinmeister als Vorlage gedient hat; entschieden misslungen ist dem Meister die im Verhältnis zu den übrigen Gestalten zu klein geratene Reiterfigur in der Mitte des Bildes. (Fig. 4.) Am Rücken sehen wir zwischen Ranken zwei in Schnörkel auslaufende Hirschfiguren und eine bizarre Vogelgestalt mit überlangem Hals, am Harnischkragen einen doppelköpfigen Vogel, welcher, der unheraldischen Zeichnung nach zu urteilen, wohl kaum als Reichsadler aufgefasst werden kann.

Über die Provenienz des Harnisches, der die Katalognummer I. 523 trägt, ist leider nur bekannt, dass er aus dem Bestand der Sammlung des ehemaligen kais. russischen Gesandten in Wien Tatischtschew, in den Besitz des Kaisers Nikolaus I. überging. Abgebildet findet sich die Rüstung in dem Prachtwerk «Musee de Zarskoe-Selo von Gille und Rockstuhl», pl. 145, woselbst der Harnisch dem Erzherzog Karl von Steiermark zugeschrieben wird. Es geschieht dies wohl kaum mit Berechtigung, denn wenn beim Ableben Siebenbürgers der Erzherzog Karl auch bereits im 24. Lebensjahre stand, so lässt sich doch kaum annehmen, dass dieser der Besteller oder erste Besitzer des fraglichen Stückes gewesen ist. Abgesehen selbst von der auffallenden Ähnlichkeit mit dem um 1533 geschlagenen Harnisch des Conrad von Bemelberg, kann dieses Werk Siebenbürgers nach seinen typischen Formen wohl nicht später als um 1540 entstanden sein und ist die noch frühere Fertigung umso wahrscheinlicher, als ein Zurückgreifen des Meisters auf vor Jahren bereits einmal ausgeführte und den letzten Anforderungen der Mode doch nicht mehr ganz entsprechende Formen kaum vorauszusetzen wäre.

1 Siehe W. Boeheim, Nürnberger Waffenschmiede u. ihre Werke etc. (Jahrbuch XVI, 1895). dessen Darstellung wir hier im Wesentlichen folgen.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 5. Dresden, 1900-1902.