Von Paul Reimer,

Oberleutnant á la suite des Badischen Fußartillerie-Regiments Nr. 14.

Die zahlreichen Kriege, welche Ludwig XIV. für den Glanz seiner Krone geführt hat, sind weniger ausgezeichnet durch große Feldschlachten, als durch fortwährende Märsche und Gegenmärsche der Heeresmassen, durch die damit verbundene Verwüstung und Aussaugung ganzer Landstriche, sowie besonders durch äußerst zahlreiche Belagerungen fester Plätze. Die damals an Kavallerie besonders reichen Heere überschwemmten das Land und nahmen, was sie in Dörfern und offenen Ortschaften fanden, Befestigungen jedoch, und bestanden sie auch nur aus einer Linie, bildeten für diese Scharen ein Hindernis, welches nur durch Verwendung schwerer Artillerie zu überwinden war. Es besaß daher fast jeder wichtigere Ort seine Umwallung einerseits zum eigenen Schutz gegen Überrumpelungen durch Streifkorps, andererseits um als Stapelplatz für Kriegsvorräte aller Art zu dienen.

So finden wir denn in den Kriegen am Ausgang des 17. und Beginn des 18. Jahrhunderts fortwährende Kämpfe um die festen Plätze in Flandern, Artois, an der Maaß, der Mosel, im Elsass, der Pfalz und in Baden, wobei die Rollen des Verteidigers und Angreifers bei demselben Platz oft in kurzer Zeit wechselten. Dies war die Zeit des genialen Ingenieurs und Festungsbaumeisters Vauban, der allein 33 Festungen erbaut, 300 veraltete feste Plätze nach seiner «Manien» umgebaut und 53 Belagerungen mit bestem Erfolg persönlich geleitet hat. Er rühmte sich, in den meisten Fällen vorherbestimmen zu können, am wievielten Tag nach Eröffnung der ersten Tranchee die Festung fallen müsste. Sein Belagerungssystem, das erst nach den Erfahrungen im Krieg 1870/71 völlig abgeschafft wurde, war eine überaus geschickte Verbindung der Artilleriewirkung mit der Tätigkeit des Sappeurs und Mineurs, die ihren Gipfelpunkt fand in der «Krönung des Glacis», d. h. der Anlegung der Breschbatterien auf der Höhe des Glacis über dem gedeckten Weg, und in der Legung der Bresche in die Eskarpenmauer. War der Belagerer erst so weit gekommen, dann war der Fall des Platzes unvermeidlich und der Kommandant desselben glaubte in vielen Fällen genügend Widerstand geleistet zu haben, um die Festung mit Ehren übergeben zu können.

Wie erwähnt, fiel ein sehr bedeutender Teil der Tätigkeit bei den Belagerungen der Artillerie zu, die Mortier-(Mörser-/Batterien überschütteten das Innere der Werke mit Bomben, Kanonen mittleren Kalibers bestrichen die langen Linien der Wälle, um den Verteidiger an einer wirksamen Störung der Angriffsarbeiten zu hindern, während die langen 24-Pfünder aus ihren auf der Höhe des Glacis versenkten Stellungen durch direkten Schuss auf sehr kurze Entfernung die Bresche herstellten, d. h. einen waagerechten und zwei senkrechte Schlitze in die Grabenmauer schossen, so dass das hierdurch umgrenzte Mauerstück herausfiel und samt der nachrutschenden Erde des dahinter ansteigenden Walles einen Aufgang auf letzteren bildete, dessen Erstürmung, wenn nötig, den Schluss des Angriffs bildete, falls der Verteidiger nicht unterdessen weiter rückwärts ein «Retranchement» hergestellt und besetzt hatte.

Der erfolgreiche Fortgang der Belagerung hing also in erster Linie davon ab, dass die Artillerie den an sie gestellten Anforderungen voll entsprach, eine Verminderung ihrer Leistungsfähigkeit musste einem rührigen Verteidiger Gelegenheit zu wirksamen Gegenmaßnahmen bieten und das Gelingen des ganzen Angriffs gefährden, jedenfalls aber den endlichen Erfolg beträchtlich verzögern. Ein solcher, die ehrgeizigen Pläne Ludwigs XIV. störender Fall trat zuerst im Jahr 1688 bei der Belagerung der kleinen Reichsfestung Philippsburg ein, die im September jenes Jahres den räuberischen, von so traurigen Folgen für diese blühenden Länder begleiteten Einfall in die Pfalz und Baden einleitete, mit dem Ludwig Deutschland empfindlich zu schädigen suchte, als dessen Heere noch in Ungarn siegreich gegen die Türken fochten.

Mitten im Frieden überfallen, also ohne umfassende Vorbereitungen getroffen zu haben, konnte sich Philippsburg trotz seiner geringen Hilfsmittel dem weit überlegenen, sehr energischen Angreifer gegenüber vier Wochen halten, weil bei der Artillerie des Belagerers auffallend viele Geschütze sprangen oder auf andere Weise unbrauchbar wurden. Die gleichen für Ludwig sehr ärgerlichen Vorkommnisse traten auf bei dem im selben Jahr stattgefundenen Bombardement von Koblenz und wiederholten sich bei der Belagerung der Festung Mons im Jahr 1691, vor Namur und beim Bombardement von Charleroi im Jahr 1692, bei der Belagerung des letzteren Platzes im Jahr 1693, sowie endlich bei den Kämpfen der Franzosen in Ober-Italien und den Wirren in Irland, welchen Ludwig zur Zerrüttung der englischen Macht seine Unterstützung lieh.

Es erwies sich hierbei der weitaus größte Teil des französischen Artillerie-Materials anscheinend als durchaus unbrauchbar, so dass man sich schließlich im Jahr 1694 genötigt sah, fast die gesamte Artillerie mit neuen Geschützen auszurüsten, wobei man sogar zu den damals wenig geschätzten eisernen Rohren seine Zuflucht nehmen musste, eine Notwendigkeit, die umso unangenehmer war, als das ausgesogene Land die Mittel für die bereits ins Ungeheure angewachsenen Ausgaben für Heereszwecke kaum mehr zu liefern vermochte. Die Verantwortung für diese Vorkommnisse, die sich z. T. unter Ludwigs Augen selbst abspielten und den Zorn des Sonnenkönigs in hohem Maße erregen mussten, verstand der damalige Kommandierende der französischen Artillerie, Herr de Vigny, der auch die artilleristische Oberleitung bei den meisten Belagerungen der letzten Jahre gehabt hatte, auf den Geschützgießer Jean Keller abzuwälzen, welcher mit seinem jüngeren Bruder Balthasar die Königliche Geschützgießerei in Douai betrieb.

Die Gebrüder Keller, Schweizer von Geburt, waren von Zürich wahrscheinlich Anfang der 50er Jahre, wenig über 20 Jahre alt, nach Frankreich eingewandert und scheinen 1654 in königliche Dienste getreten zu sein. Im Jahr 1659 waren sie in Oudenarde mit der Ausbesserung gebrauchter Geschütze beschäftigt und erhielten, wie später gezeigt werden wird, nicht lange darauf den größten Teil des französischen Geschützgießereiwesens, dessen Hauptstätte damals Douai gewesen sein dürfte. Zu Beginn des Jahres 1694 hatte Balthasar Keller in Paris alle Vorbereitungen für den Guss des 21 Fuß hohen Reiterstandbildes Ludwigs XIV., eines Werkes des Künstlers Francois Girardon, getroffen, welches fünf Jahre später auf dem Vendôme-Platz aufgestellt wurde und wegen seiner Abmessungen das größte Staunen über die Leistungen der französischen Gießkunst erregte. Kein Wunder, dass sich unser genialer Schlüter 1696 zum Studium dieses Wunderwerkes nach Paris begab, von wo er einen Gehilfen Kellers, den Bronzegießer Johann Jacobi, mitbrachte, welcher zwei Jahre später in dem Königlichen Gießhaus zu Berlin die berühmte Reiterstatue des großen Kurfürsten goss, ein Werk, welches lange Zeit hindurch den Namen des Gießers in aller Mund brachte, während derjenige Andreas Schlüters, des eigentlichen Schöpfers, damals ganz in den Hintergrund trat. Erst die Nachwelt hat das Verhältnis wieder richtig gestellt und Schlüter zu seinem wohl erworbenen Ruhm verholfen.

Jedenfalls hatten die Gebrüder Keller, die sich als Bronzegießer des höchsten Ansehens erfreuten, viele Neider, und man benutzte gerne die Gelegenheit, welche das auffallend häufige Springen von Geschützen während der letzten Kriegsjahre bot, um bereits 1693 die Entfernung der beiden Brüder aus ihrem Amt zu betreiben. Da aber durch eine solche Maßnahme die Fertigstellung der Reiterstatue Ludwigs, an deren Modell bereits seit den 80er Jahren gearbeitet wurde, gänzlich in Frage gestellt worden wäre, so schritt hier der König selbst energisch ein, und machte den Intrigen ein Ende.

Herr de Vigny, welcher den Gebrüdern Keller besonders feindlich gesinnt gewesen sein muss, nahm alsbald die Treibereien gegen dieselben wieder auf. Es erschienen Flugschriften, in welchen behauptet wurde, dass Keller minderwertige Legierungen zu den Geschützen verwandt, die ihm gelieferten guten Metalle aber unterschlagen habe usw. Es gelang Herrn de Vigny schließlich, den Marquis de Barbesieux, den allerdings weniger einflussreichen Sohn und Nachfolger des Ministers Louvois, von der Schuld des älteren Keller zu überzeugen und diesen aus seinem Amt in Douai zu verdrängen.

Sein Nachfolger wurde zunächst sein Bruder Balthasar, zu dessen Kunst man ein größeres Vertrauen gehabt zu haben scheint. Außerdem aber wusste man den König zur Berufung einer Konferenz zu bestimmen, welche aus zahlreichen Sachverständigen des ganzen Reiches bestand und feststellen sollte, ob die Erscheinung des häufigen Springens der Geschütze tatsächlich auf die Verwendung minderwertiger Legierungen zurückzuführen sei. Hierin lag für den älteren Keller eine öffentliche Anschuldigung des Betruges, die er durch eine im Jahr 1694 erschienene Verteidigungsschrift ebenso öffentlich zu widerlegen suchte.

Dieses Buch,1 welches der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegt, führt den Titel: Memoire de ce qui s’est passe au Fait des Fontes des pieces de canons depuis 1666. avec des Remarques sur le bon et mauvais usage qui en este fait, tant aux Guerres precedentes, qu’en celle d’á present; Et ce pour servir de iustification á Keller l’aine et á son frere, accusez par quelques-uns de l’Artillerie d’avoir fait de mechans Alliages de meteaux. M. DC. LXXXXIV.

Verfasser, Verleger und Drucker sind nicht angegeben, und wenn auch in dem ganzen, 93 Großquartseiten umfassenden Werk von den Gebrüdern Keller nur in der dritten Person gesprochen wird, so darf man wohl mit Sicherheit annehmen, dass der ältere Keller selbst der Verfasser ist. In recht schwülstiger, an Ciceronianische Reden erinnernder Form, die gelegentlich mit lateinischen und griechischen Sentenzen geschmückt ist, sucht Keller zu beweisen, dass er lediglich das Opfer des Neides und der Ränkesucht seiner Widersacher geworden sei. Ohne sich zunächst auf Einzelheiten einzulassen, gibt er ein übersichtliches Bild über die Ereignisse in den französischen Geschützgießereien seit dem Jahr 1666.

Die nach selbständiger Übernahme der Regierung (1661) erwachende Ruhm- und Vergrößerungssucht Ludwigs XIV. veranlasste denselben zu einer durchgreifenden Reorganisation des gesamten Heeres, die durch die Hand des damals noch jungen, aber sehr energischen Marquis de Louvois zu den besten Erfolgen führte. Nachdem die Bewaffnung der Infanterie gleichmäßiger und besser geworden, wandte sich der König der Artillerie zu, die ziemlich verwahrlost gewesen zu sein scheint und umso mehr besonderer Fürsorge bedurfte, als sie in dem bevorstehenden, gegen die spanischen Niederlande gerichteten Eroberungskriege wegen der dort zahlreich vorhandenen Festungen eine hervorragende Rolle zu spielen berufen war. Der König befahl daher im Jahr 1666, die Geschützgießereien wieder in Betrieb zu setzen.

Zuerst erfolgte dies nach besonderer Anweisung des Marquis de Louvois bei der Gießerei des Arsenals in Paris, wo Herr de Chaligny, Generalkommissar des Gießereiwesens der Artillerie, die Leitung hatte. Keller erwähnt hierbei, dass de Chaligny und seine Vorfahren einst die berühmtesten Bronzegießer Europas gewesen seien und sich sowohl beim Guss von Geschützen, wie von Bildwerken ausgezeichnet haben, wie die von ihm gegossene, damals in Dünkirchen befindliche Coulevrine von Nancy bezeuge und ein bronzenes Pferd in Paris.

De Chaligny begann also 1666 mit dem Guss von Geschützen, da er aber dem Bedarf allein nicht genügen konnte, so zog man auf seinen Wunsch noch zwei Gießer aus Deutschland heran, die sich des Rufes tüchtiger Meister erfreuten und sich auch bei der Herstellung der üblichen Geschützarten bewährten. Leider sind die Namen dieser deutschen Gießer nicht genannt. Als nun aber Herr de Louvois einige besondere Rohre von größerer Länge in Bestellung gab, wollten sich de Chaligny und die deutschen Meister nicht mit dem Guss befassen, da sie hierin noch keine Erfahrung hätten. Man muss annehmen, dass Keller, der, wie er selbst sagt, damals bei der Artillerie angestellt war, zu jener Zeit im Arsenal in Paris beschäftigt wurde und von diesen Vorgängen genaue Kenntnis hatte, denn er legte alsbald dem König und Herrn de Louvois Zeichnungen von Geschützen der gewünschten Art, langen Coulevrinen, vor und machte sich anheischig, dieselben zu gießen.

Dass Keller hierzu in der Lage war, lässt darauf schließen, dass er sich in den Vorjahren praktisch und theoretisch mit dem Artilleriewesen beschäftigt hat, an anderer Stelle erwähnt er auch, dass er wie sein Bruder durch hervorragende Lehrer in den Artilleriewissenschaften von Jugend auf eingehend ausgebildet worden sei.2 Kellers Vorschläge fanden des Königs Beifall und Keller erhielt den Befehl, diese Geschütze so bald als möglich fertigzustellen. Der Erfolg seiner Bemühungen war glänzend, der König selbst begab sich nach dem Arsenal in Paris, um sich neun neugegossene Stücke anzusehen. Wahrscheinlich als Erinnerung an diesen den Gießer in höchstem Maße auszeichnenden Besuch wurden die sieben schönsten dieser Geschütze von Le Pautre in Kupfer gestochen. Das Blatt, welches verkleinert reproduziert ist,3 hat im Original eine Größe von 74,5 x 54 cm und ist unterzeichnet: «Keller invenit le Pautre sculp.»

Interessant an den abgebildeten Rohren ist die verschiedenartige Behandlung des Bodenstücks mit der Traube, worin Keller viele Nachahmer gefunden hat, sowie der Umstand, dass die Rohre noch statt eines Namens einen lateinischen Sinnspruch tragen mit darauf bezüglichem Bild. Bereits in den 70er Jahren finden wir überall auf den französischen Rohren die Namensbezeichnung. Auf den gelungenen Guss der 15 Fuß langen 16pfündigen Coulevrine tut sich Keller nicht wenig zu Gute.

1 Das Werk, welches ziemlich selten geworden zu sein scheint, wurde dem Verfasser von Herrn Oberstleutnant a. D. Simon in Karlsruhe in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt, wofür demselben hiermit der schuldige Dank erstattet sei.

2 Leider war es dem Verfasser nicht möglich, genauere Daten aus dem Leben der Gebrüder Keller zu erhalten. Es wäre sehr zu wünschen, dass von kundiger Seite einige ergänzende Angaben hierüber gebracht würden.

3 Da das dem Buche beigefügte Blatt bereits ziemlich schadhaft ist; wurde die Reproduktion nach einem in der Ornamentstich-Saramlung des Königl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin befindlichen Abdruck hergestelit, der seitens der Direktion in dankenswerterweise zur Verfügung gestellt war.

Alle Sachverständigen der Artillerie begutachteten diese Rohre und fanden sie in jeder Beziehung tadellos, glaubten aber in Ansehung des Umstandes, dass es die ersten Stücke eines neuen Gießers waren, von der Beschussprobe nicht absehen zu können. Auch hierbei bewährten sich die Rohre gut. Keller betont ausdrücklich, dass man bei den von de Chaligny und den deutschen Gießern hergestellten Rohren die Beschussprobe zunächst unterlassen hatte, da der Ruf dieser Gießer für ihre Güte genügend zu bürgen schien, nachträglich wurden diese Rohre aber doch beschossen und bekamen zum größten Teil Risse, erwiesen sich auch sonst nicht einwandfrei. Als nun an de Chaligny und die deutschen Gießer das Ansinnen gestellt wurde, gleich vorzügliche Rohre herzustellen, erklärten diese es für unmöglich und scheinen darauf ihr Amt niedergelegt zu haben, denn die Gebrüder Keller führten den Betrieb der Gießerei drei Jahre lang weiter.

Im Jahr 1669 erhielten sie den Befehl, in der durch den Frieden zu Aachen im Jahr vorher an Frankreich gefallenen Festung Douai in Flandern eine Geschützgießerei zu bauen und einzurichten. Hier waren sie 25 Jahre lang mit bestem Erfolg tätig, ihre Geschütze leisteten bei allen Belagerungen und Gefechten der folgenden Jahre ausgezeichnete Dienste, so dass sich der König veranlasst sah, den Gebrüdern Keller aus freien Stücken im Mai 1674 vom Lager vor Besangon aus Naturalisationsbriefe zu schicken und sie zu nötigen, sich in Frankreich anzukaufen, aus Furcht, dass er sie durch Auswanderung verlieren könnte. Außerdem erhielten sie den Auftrag, auch an verschiedenen anderen Orten Geschützgießereien einzurichten und zu betreiben, so in Besancon, Pignerol und in Breisach. Diese letzte Gießerei sollte den Gebrüdern Keller wenig Freude bereiten.

Wie noch später näher zu betrachten sein wird, zeigten alle Rohre damals den Übelstand, dass die Zündlöcher sich bei fortgesetztem Schießen stark erweiterten und so die Rohre vor der Zeit unbrauchbar wurden. Man schenkte daher einem Goldschmiedegehilfen aus Turin, namens Ballard, große Aufmerksamkeit, als dieser behauptete, an den Geschützen, welche er gießen könne, seien die Zündlöcher wesentlich haltbarer, die Legierung sei besser und die Schussweite größer. Keller hatte bei seinen fortgesetzten Erfolgen viele Neider und Feinde, die leicht geneigt waren, den Ballard gegen ihn auszuspielen, wie sie ihm schon bei den Geschützabnahmen, seiner Ansicht nach auf nicht zu rechtfertigende Weise, zahlreiche Geschütze zurückgewiesen und ihm durch diese übertriebene Strenge großen Schaden zugefügt hatten.

Als nun Ballard darauf bestand, einen Versuch mit seiner Erfindung ausführen zu dürfen, ließ man ihn im Arsenal zu Paris durch einen Gehilfen Kellers aus bestem Material einen 24-Pfünder gießen und zum Beschuss nach Douai bringen. Zwischen den Zeilen lässt Keller lesen, dass Ballard die maßgebenden Personen durch Bestechung für sich gewonnen habe, so dass sie so gefällig waren, über grobe Unregelmäßigkeiten bei der Probe hinwegzusehen und trotz des Springens dieses Geschützes dem Ballard zu gestatten, in Valenciennes drei neue 24-Pfünder zu gießen, die ebenso wenig eine der vorgeschriebenen noch keineswegs entsprechende Probe aushielten. Trotz alledem erreichte es Ballard, dass man ihm die von Keller eingerichtete Gießerei in Besangon anvertraute, wozu ihm Keller aus der Gießerei in Breisach die nötigen Werkzeuge und Geräte, sowie geschulte Arbeiter abgeben musste, obwohl Herr de Louvois ausdrücklich verboten hatte, dass sich die Gießer gegenseitig die Arbeiter abspenstig machten.

Wie vorauszusehen, gelang es Ballard nicht, wirklich gute Geschütze herzustellen, trotzdem fand er Mittel und Wege, dass sie als brauchbar abgenommen wurden. Als aber diese Stücke bei der Belagerung von Luxemburg in Tätigkeit traten, sollen sie fast alle gesprungen sein, obwohl die Geschützbedienungen für Ballard gewonnen waren. Ferner soll sich Ballard schon damals bedeutender Unterschlagungen schuldig gemacht haben, indem er für 25.000 Taler Geschützmetall, welches ihm vom Staat geliefert war, durch einen Kupferhändler in Besancon verkaufen ließ und an dessen Stelle minderwertiges Material zu seinen Geschützen verwandte. Obwohl er sich gar nicht sonderlich Mühe gab, diese Unterschleife zu verbergen, trat keine Strafverfolgung gegen ihn ein, im Gegenteil, man übergab ihm die wichtigere Geschützgießerei in Breisach, in die Keller bedeutende Summen gesteckt hatte. Man zwang letzteren, in größter Eile alle ihm gehörigen Geräte etc. aus der Gießerei zu entfernen, und requirierte Soldaten, welche die Räumung beschleunigen mussten.

Als man aber Keller sogar hindern wollte, noch 24 bestellte Rohre zu gießen, deren Formen bereits fertig in der Dammgrube standen, und hierfür die Unterstützung des Kommandanten von Breisach, Herrn de Monclar, nachsuchte, weigerte sich dieser, hier einzugreifen, 12 fertige Mörserformen musste aber Keller zerstören, obwohl Ballard dieselben Mörser alsbald erneut in Auftrag bekam.

Zu jener Zeit hatte Generalleutnant Marquis de la Freseliere, Gouverneur von Stadt und Fort Salins, das Kommando über die Artillerie im Elsass sowie die Aufsicht über die Gießerei in Breisach. Ballard scheint sich nun die Gunst dieses seines Vorgesetzten alsbald erkauft zu haben, denn man hatte alle erdenkliche Nachsicht mit ihm, ließ ihm auch auffallend viel Zeit, sich in der Gießerei einzurichten. Auch hier hatte Ballard bei dem Guss grober Geschütze — es war dies im Jahr 1687 — wenig Glück, nur wenige konnten ihm abgenommen werden. Trotzdem schritt man nicht dagegen ein, auch dann nicht, als sich Keller beschwerdeführend an Herrn de Louvois gewandt hatte, der sich damals gerade in Breisach befand und nach einer Rückspräche mit Herrn de la Freseliere ebenfalls ein Auge zudrückte. Ballard machte hier zunächst keine so guten Geschäfte wie früher, weil ein Herr de Vauxleger, Provinzial-Kommissar der Artillerie, welcher in Douai, wo Herr du Mets in durchaus unparteiischer Weise die Abnahme leitete, die vorgeschriebene Beschussprobe kennengelernt hatte, bei der Abnahme-Kommission war und den Bestechungsversuchen Ballards gegenüber kühl blieb. Man wusste ihm aber Ungelegenheiten zu bereiten und ihn zu entfernen.

Sein Nachfolger, der Provinzial-Kommissar de la Tour-Camailliere, duldete im Hinblick auf die drohende Ungnade seiner Vorgesetzten die vorkommenden Unregelmäßigkeiten, machte aber schließlich doch Schwierigkeiten und wurde ebenfalls entfernt. Als Ballard nun freies Spiel hatte, wurde der weitaus größte Teil seiner Stücke abgenommen, und jeder, der mit Ballard zu tun hatte, musste ihm sehr gefällig sein. Er arbeitete hinter verschlossenen Türen und ließ seine Erzeugnisse alsbald fortschaffen, damit niemand Gelegenheit hatte, sie sich genauer anzusehen. Auch hier unterschlug Ballard königliches Geschützmetall und ein Wagen mit Zinn, den er nach Basel geschickt hatte, wurde ihm von den französischen Zollbeamten beschlagnahmt, doch entging er dank der Gunst des Herrn de la Freseliere, der seine Leistungen besonders dem Hof gegenüber bei jeder Gelegenheit herausstrich, jeder Strafe.

Bitter beklagt sich Keller, dass Ballard sich ohne weiteres in den Besitz eines ihm gehörigen Hauses, das er sich dort auf eigenem Grund und Boden erbaut, gesetzt und sogar den dort lagernden Wein unter seine Leute verteilt habe. Als aber Ballard merkte, dass die Versetzung des Herrn de la Freseliere bevorstand und seine Unterschleife (Unterschlagung, Korruption) ans Licht kommen würden, zog er es vor, heimlich über die Grenze zu gehen und in seiner Heimatstadt Turin das auf so unredliche Weise erworbene bedeutende Vermögen in Ruhe zu verzehren.

Inzwischen hatte ein anderer Schwindler, der Glockengießer Jacques Sagen aus Liege, wohnhaft in Lille, der einige Zeit bei Keller gearbeitet hatte, durch zahlreiche Versprechungen, wie durch Geld die maßgebenden Persönlichkeiten zu bestimmen gewusst, ihm versuchsweise den Guss einiger Geschütze zu übertragen. Indessen hatte er damit noch weniger Glück als Ballard, trotzdem vertraute man ihm doch die ebenfalls von Keller eingerichtete Geschützgießerei in Pignerol in Savoyen an, wo er gar keine Erfolge zu verzeichnen hatte.

Darnach schenkte man im Jahr 1684 einem gewissen Perdry aus Valenciennes, dessen Vorfahren1 Geschützgießer gewesen, so viel Vertrauen, dass man ihm den Guss einiger Geschütze gestattete. Obwohl dieselben aber bei der Probe schon nach wenigen Schuss sprangen, gab man ihm eine Gratifikation von 600 Livres (etwa 3600 Mark) und verschaffte ihm eine gute Stellung bei der Artillerie. Indessen scheint Perdry der Boden zu heiß geworden zu sein, denn er desertierte nach kurzer Zeit und wandte sich nach Brüssel. Außerdem erwähnt Keller noch einen gewissen Bercan, der in derselben betrügerischen Weise arbeitete, wie Ballard und Genossen, sowie einen des Falises2 in Douai, dem Keller einen Teil der gegen ihn gerichteten Schmähschriften zuschreibt.

Als Ergebnis dieser Ausführungen kommt Keller zu dem Schluss, dass die von diesen durchaus unfähigen Leuten hergestellten Geschütze, welche in großer Zahl in die Bestände der Artillerie und in die Festungen gelangten, naturgemäß schlecht waren und beim Ernstgebrauch mit Sicherheit springen mussten. Aber auch den Vorwurf, dass von ihm selbst gegossene Geschütze, deren Güte Keller bei jeder Gelegenheit hervorhebt, bei den Belagerungen vielfach sprangen, weiß er zu entkräften, indem er behauptet, dass die Geschützbedienungen, welche mit seinen Widersachern im Einverständnis waren, die Geschütze mit Absicht zum Springen gebracht hätten. So habe man vor Philippsburg und beim Bombardement von Koblenz seine Geschütze mit zwei Kugeln und ungewöhnlich großer Ladung eines sehr kräftig wirkenden Pulvers derart überladen, dass ein Springen unvermeidlich war.

Mit starker Übertreibung sagt hier Keller, dieses Pulver habe mehr als viermal so viel Wirkung gehabt, als das in der vorhergehenden Zeit gebrauchte, und fügt hinzu, man habe es außerdem unterlassen, die Rohre nach jedem Schuss auszuwaschen. Es ist ja bekannt, dass das Pulver noch zur Zeit Friedrichs des Großen so viel Rückstand gab, dass das Laden erschwert wurde und die Wahl der Artilleriestellungen im Gefecht durch die Notwendigkeit beeinflusst wurde, Wasser zum Auswaschen der Rohre in der Nähe zur Verfügung zu haben. Außerdem sollte durch das häufige Auswaschen einer zu starken Erhitzung der Rohre vorgebeugt werden, da bei derselben Ausbrennungen und Narbenbildung in der Bronze in stärkerem Maße eintreten mussten.

Es wird erwähnt, dass man zum Auswaschen der Rohre das Wasser mit Essig versetzt hat. Wahrscheinlich geschah dies, um die Pulverrückstände leichter zu lösen, ein besonders günstiger Einfluss des Essigs auf die Erhaltung des Rohrmetalls ist nicht einzusehen.

Zum Beweis für seine ungeheuerlichen Behauptungen führt Keller eine Anzahl Augenzeugen an, unter anderen auch fünf deutsche Zimmerleute, welche nach dem Fall von Philippsburg die Geschütze aus den Batterien ziehen und von Hand entladen mussten. Sie fanden in den meisten Geschützen zwei Kugeln und außerordentlich starke Ladungen. Wie parteiisch man gegen Keller vorging, ergibt sich daraus, dass Herr de la Freseliere, gleich nachdem in den ersten Tagen der Belagerung Kellersche Geschütze gesprungen, in für Keller sehr ungünstigem Sinn an Herrn de Louvois berichtet und behauptet hat, dass schlechte Legierungen verwandt worden seien. Darauf wurden aus Breisach eben gegossene Geschütze von der Art Ballards geholt, dieselben sprangen aber trotz aller Vorsicht nach einigen Schüssen derart, dass die Stücke davonflogen, ein Umstand, der bei den Geschützen Kellers nicht eingetreten war. Letztere bauchten sich vielmehr auf, verbogen sich oder bekamen höchstens Risse, sprangen jedoch unter normalen Umständen niemals am Boden, auch blieben die Zündlöcher intakt. Jetzt beschuldigte aber Herr de la Freseliere den abnehmenden Offizier, Herrn de Vauxleger, der sich in Breisach ihrer Abnahme widersetzt, dass er diese Geschütze böswillig gesprengt habe, berichtete aber nichts davon an die Vorgesetzte Behörde.

Des Weiteren führt Keller aus, in welch verschiedenartiger Weise man Geschützrohre ganz unauffällig sprengen könne. So müsse ein Rohr unter allen Umständen springen, wenn man bei nicht zu kleiner Ladung das Geschoss nicht bis ganz auf das Pulver führe. In der Tat hat man auch in der Neuzeit bei Handfeuerwaffen ähnliche Erfahrungen gemacht, über die Ursachen gehen aber die Ansichten noch auseinander. So pflegen Gewehrläufe zu springen oder sich aufzubauchen, wenn der Schütze vergessen hat, vor dem Schuss den Mündungsdeckel abzunehmen, oder wenn Schnee in die Mündung gekommen ist. Ferner erwähnt Keller eiserne oder hölzerne Keile, welche man vor die Kugel in das Rohr warf, die Kugel lief dann auf den Keil auf, wurde gehemmt und das Rohr musste springen. Als Beweis hierfür will Keller noch Stücke von derartig gesprengten Rohren nachweisen, in denen die Keile Eindrücke hinterlassen hatten, sowie solche, in denen die Eisenstücke noch fest eingedrückt waren. In manchen Rohren, bei denen auf solche Weise das Bodenstück gesprengt war, saßen die Kugeln so fest, dass man sie seitlich herausmeißeln musste.

Das Vernageln der Zündlöcher vorübergehend eroberter Geschütze war von jeher die übliche Art, sie zeitlich unbrauchbar zu machen. Daneben führten auch noch in späterer Zeit die zum Sturm auf ein mit Geschützen verteidigtes Werk vorgehenden Truppen mitunter derartige eiserne Keile mit, um sie in geladene Geschützrohre zu werfen und so deren Springen herbeizuführen, falls der Feind wieder in deren Besitz gelangen sollte. Ein gleiches tat vielfach der Verteidiger, wenn er das Werk verlassen musste, um durch das Springen der Geschütze dem Verfolger noch Schaden zuzufügen. Es ist dies ein recht heimtückisches Verfahren, das sich durchaus unauffällig anwenden lässt, heute würde ein derartiger vor das Geschütz geworfener Keil mit Sicherheit einen folgenschweren Rohrkrepierer hervorrufen. Dass ein Springen seiner Rohre nicht vorkam, wenn derartige Schurkereien ausgeschlossen waren, weist Keller an einer Batterie von 20 8-Pfündern nach, die vor Mons mit glühenden Kugeln schoss. Denn da nach dem Ansetzen der «roten Kugel» auf das nasse Wergpolster, welches vor der Pulverladung lag, Gefahr im Verzug war, so hütete sich die Bedienung, darnach noch irgendwelche Manipulationen vor der Mündung vorzunehmen, die auf ein Sprengen des Rohres abgezielt hätten.

Ohne auf die langwierigen Beweisgründe einzugehen, mit denen Keller weiterhin nachzuweisen sucht, dass er ganz unmöglich schlechte Legierungen genommen haben könne, sei nur zusammenfassend gesagt, dass dabei die damals in Frankreich herrschende Korruption ins hellste Licht gezogen wird. Wenn es ja auch im Einzelnen nicht möglich sein dürfte, die Wahrheit seiner Angaben zu prüfen, und die Beschuldigung, dass die eigenen Geschütze im Feld absichtlich unbrauchbar gemacht worden seien, uns heutzutage geradezu ungeheuerlich vorkommen mag, so entspricht trotzdem alles dieses doch dem Charakter jener Zeit, in welcher als letztes Mittel, die Finanzen zu heben und den Staat vor dem drohenden Bankerott zu bewahren, alle Beamtenstellen, also auch diejenigen der Geschützgießer, käuflich waren und daher alle höheren Stellen ein Interesse daran haben mussten, dass die Beamten möglichst oft wechselten. In diesem Sinne hatte Keller sein Amt damals schon viel zu lange.

Alle diese Verhältnisse sind indessen mehr für die Sitten- als für die Waffengeschichte interessant, es gehen aber aus den Schilderungen, welche Keller hier entwirft, eine recht große Menge Einzelheiten hervor, welche sich auf die Organisation und den Betrieb der französischen Geschützgießereien damaliger Zeit beziehen und in Anlehnung an den geschilderten Hintergrund für den Waffenhistoriker von hoher Wichtigkeit sein müssen.

Das gesamte Artilleriewesen unterstand dem Großmeister (Grand Maitre) der Artillerie, in jenem Jahr (1694) bekleidete anscheinend Herr de Vigny diesen Posten, wie er auch den artilleristischen Teil der Belagerung von Namur geleitet hatte. Ihm unterstellt war der Generalkommissar des Gießereiwesens, dem wiederum die ordentlichen Gießkommissare (Commissaire ordinaire des fontes de l’Artillerie) als Direktoren der einzelnen Gießereien zugeteilt waren. Ein Untergebenenverhältnis scheint hier indessen nicht bestanden zu haben, vielmehr fungierte wahrscheinlich der älteste der Gießkommissare als Generalkommissar, sein Name findet sich als derjenige des Gießers in späterer Zeit vielfach auf französischen Rohren angegeben.

Die Organisation der einzelnen Geschützgießereien entsprach in der Hauptsache derjenigen, wie wir sie im 18. und z. T. noch im 19. Jahrhundert in den nicht militärisch organisierten staatlichen Fabriken in Preußen hatten. Der Staat ließ die nötigen Gebäude, die Öfen, die größeren Maschinen etc. nebst der etwa notwendigen Wasserkraft einrichten, der Leiter der Fabrik lieferte die nötigen Werkzeuge und Geräte aus eigenen Mitteln, wahrscheinlich gegen eine jährliche Pauschvergütung. Das Metall zu den Güssen gab wiederum der Staat, und der Gießer wurde für jedes abgenommene Geschütz nach festen Sätzen bezahlt, es war daher seine Sache, an Material, Holz, Geräten und Arbeitskräften nach Möglichkeit zu sparen. Wurden dem Gießer bei der Abnahme Geschütze zurückgewiesen, so hatte er natürlich einen beträchtlichen pekuniären Nachteil und eine mit übertriebener Strenge vorgehende Abnahmekommission konnte den Gießer in hohem Maße schädigen, wie sie andererseits durch große Nachsicht bei Beurteilung der Fehler den Gießer zum reichen Mann machen konnte.

Da im Übrigen der innere Betrieb der Gießereien einer staatlichen Kontrolle nicht unterworfen war, so war es dem Gießer leicht, statt des ihm gelieferten guten, minderwertiges Material zu verwenden, falls er der Nachsicht der Abnahmekommission sicher war. Diese zu erkaufen, musste daher das Bestreben aller jener Schwindler sein, deren unheilvolle Tätigkeit Keller so eingehend schildert. Wie verrottet überhaupt damals die Zustände in dem durch die fast ununterbrochenen, wenn auch meist siegreichen Kriege völlig ausgesogenen Frankreich waren, zeigt eine Stelle, in der Keller sagt:

«Wenn Se. Majestät durch Leute von Erfahrung und bekannter Rechtschaffenheit eingehende Revisionen des Zustandes aller seiner Plätze vornehmen ließe, so würde man da noch beträchtliche Unterschleife entdecken. Denn der größte Teil der guten Festungen ist sehr schlecht mit Kanonen und anderem Artillerie-Inventar versehen und es ist nirgends dem Umstande Rechnung getragen, dass die verschiedene örtliche Lage der Plätze eine verschiedenartige Artillerie bedingt. Das ärgerlichste aber ist, dass es in mehreren Festungen auch nicht einen einzigen Menschen gibt, der kunstgerecht einen Kanonenschuss abzufeuern versteht, und dass sich in vielen eine beträchtliche Zahl von Geschützen befindet, die ganz fehlerhaft sind und nur unnütz Pulver und Kugeln verschlingen.»

Keller glaubt diese Übelstände auf die durchaus mangelhafte Ausbildung der höheren Artillerieführer zurückführen zu können. Er beklagt es, dass die Artillerieoffiziere in ihre Stellungen gelangten, ohne im Geringsten dafür ausgebildet worden zu sein, und sich nur zur Artillerie drängten, um hier möglichst schnell ihr Glück zu machen. Sie seien daher unfähig, bei den Abnahmen der Geschütze ein zutreffendes Urteil abzugeben oder ihre Untergebenen in der Artillerie gehörig auszubilden. Zwar erwähnt Keller die «Artillerieschulen», die hin und wieder abgehalten wurden, doch scheinen dieselben mehr unseren Artillerie-Schiessschulen entsprochen zu haben. Er sagt, dass bei diesen Schulen seine Geschütze sich gut bewährt hätten oder gesprungen wären, je nachdem ein Gegner oder ein Freund Ballards die Leitung gehabt hätte. Trotz des Vorhandenseins der betreffenden höheren Stellen wurde eine sachverständige Aufsicht über das Artilleriewesen nicht geübt, und Keller geht so weit, zu verlangen, dass die Academie frangaise sich nutzbringender darum kümmern solle, dass keine Unterschleife stattfänden, anstatt neue Sterne, Pflanzen oder Insekten zu entdecken.

Zum Guss der Geschütze diente in erster Linie das Metall gesprungener und unbrauchbar gewordener oder solches eroberter Geschütze, die ihrem Kaliber nach nicht in das bestehende Artilleriesystem passten. Da nun aber diese Bronzen vielfach von geringerer Güte waren, so korrigierte man das Metall durch Zusatz von Kupfer und dürfte als Qualitätsprobe wohl lediglich das Aussehen des Bruches gehabt haben. Keller erwähnt, dass das häufige Umschmelzen der Bronze dieselbe verschlechtere, sie mager (sec) mache, während wir heute an der Bronze gerade den Umstand schätzen, dass sie durch häufiges Umgießen homogener, also besser wird. Allerdings oxydiert sich, wenn die Bronze in Berührung mit der Luft geschmolzen wird, verhältnismäßig mehr Zinn als Kupfer, die Bronze wird daher bei jedem Umschmelzen ärmer an Zinn. Es ist möglich, dass Keller diesen Vorgang meint, wenn er von «Magerwerden» der Bronze spricht.

Bei dem großen Bedarf an Geschützen — die Gebrüder Keller haben allein über 3.000 Stück gegossen — wurde aber auch neue Bronze in beträchtlicher Menge verwendet, welche man aus Kupfer und Zinn, ohne Verwendung von Zink, zusammenschmolz. Das Rotkupfer (cuivre de rosette) war hierbei besonders geschätzt, während das Rohkupfer (cuivre de barbarie), das aus Norwegen bezogen wurde, sich weniger für Geschützbronze eignete. Keller beklagt sich, dass ihm derartiges Rohkupfer für seine Güsse von seinen Vorgesetzten geliefert worden sei, das gute Rotkupfer dagegen habe man den Schwindlern gegeben, die selbst daraus keine brauchbaren Geschütze herzustellen vermochten.

Ferner erwähnt Keller, dass man in den Büchern der Baseler Kaufmannschaft habe nachsehen lassen, ob ihm von dieser Seite Topfmetall (potain) verkauft worden sei, welches daher den Namen habe, dass man daraus Töpfe gieße. Es sei unvorteilhaft in seiner Anwendung, weil beim Gießen desselben in großen Öfen beträchtlicher Abgang entstände, und der starke Bleigehalt die übrigen Metalle der Legierung verderbe, so dass die mit Zusatz von Topfmetall gegossenen Geschütze hart und unsauber würden und das Nacharbeiten schwierig und kostspielig. Es scheint diese «potain» genannte Legierung aus einer sehr viel Zinn und Blei enthaltenden Bronze bestanden zu haben, denn es ist bekannt, dass schon geringe Beimengungen von Blei manche Legierung hart und spröde machen, wie ja auch eine Bronze mit 35—50% Zinngehalt kaum mehr von der Feile angegriffen wird. Einmal musste Keller zwei alte Rohre umgießen, welche aus einer Legierung von gleichen Teilen Gusseisen und Kupfer bestanden, sich aber nicht bewährten.

Neben Geschützrohren wurden in den staatlichen Gießereien auch sonstige einschlägige Artilleriebedürfnisse, wie die Flaschen zu Winden und Hebezeugen, Gießkessel u. dergl. gefertigt, alles Gegenstände, die sich tadellos aus Topfmetall herstellen ließen, trotzdem aber von Keller aus echter Bronze gegossen wurden.

1 Ein mit «Opus Jacobi Perdry Valencenis» bezeichnetes Rohr vom Jahre 1638, ein Geschenk an König Philipp IV. von Spanien, befindet sich im Berliner Zeughause.

2 Ein anderes im Berliner Zeughause befindliches Rohr trägt die Inschrift: «Berenger d. Falize fecit Duaci 1715».

Die Bestellungen erhielten die Gießereien durch Vermittlung des höheren Artilleriekommandeurs, der auch sonst Vorgesetzter der Gießerei seines Befehlsbereichs war. Das Gießen der Geschütze ging anscheinend mit einer gewissen Feierlichkeit vor sich, da der Gießer — wenigstens war dies bei Keller der Fall — alle am Ort anwesenden Artillerieoffiziere dazu einlud und auch sonst niemandem den Zutritt wehrte. Ballard und Genossen gossen allerdings hinter verschlossenen Türen, wie Keller hervorhebt.

Der Guss selbst erfolgte nach dem sogenannten «Verfahren mit verlorener Form», wie es heute bei Bildwerken noch allgemein üblich ist, und zwar goss man über einen Kern, brauchte also das Rohr nicht auszubohren.1 Von einem Nachbohren der Seele ist an keiner Stelle etwas erwähnt, dürfte auch nach dem folgenden unwahrscheinlich sein.

Die Hauptschwierigkeit des Geschützgusses bestand nämlich damals darin, dass die Seele kaum vollständig glatt herzustellen war, es bildeten sich vielmehr zahlreiche Gruben und Vertiefungen (chambres) darin, welche Gelegenheit zu Ausbrennungen gaben und bei größerer Tiefe die Haltbarkeit der Rohre gefährdeten. Außerdem wurden sie die Ursache für manches Unglück, denn nach dem Abfeuern des Geschützes setzten sich leicht glimmende Teile der Ladung hinein, die beim Einbringen des nächsten Schusses diesen, trotz vorausgegangener Auswaschung des Rohres, entzündeten, so dass die vor der Mündung beschäftigten Bedienungsleute zerrissen wurden.

Die Entstehung derartiger Gruben kann man sich erklären, wenn man bedenkt, dass die Hohlformen der Rohre mit der Mündung nach oben in der Dammgrube eingebaut und die die Seele aussparenden Kerne von oben hineingehängt waren. Das eingegossene heiße Metall dehnte nun die in dem Formlehm noch vorhandene Luft aus, diese konnte zwar durch die poröse Außenform entweichen, im Kern war dies aber nicht möglich, die Luft musste in das Metall austreten und erzeugte um den Kern herum Blasen, die sich nach Entfernung desselben als Gruben darstellten. Vielfach mag sich auch die Luft beim Eingießen der Bronze um den Kern herum gefangen haben, da in diesem Windpfeifen nicht anzubringen waren. Dieser Übelstand, welcher vorzugsweise zur Beanstandung der Rohre führte, veranlasste die Gebrüder Keller zur Einführung eines eigentümlichen Gießverfahrens, welches Keller kurz andeutet:

«Diese Art des Gusses von Geschützen besteht darin, dass man sie durch den Boden gießt, anstatt sie wie früher durch die Mündung zu gießen, aber sie ist viel schwieriger, als die vordem geübte, denn man muss außerordentliche Kosten aufwenden, eine größere Menge Metall eingießen und die Stücke an mehreren Stellen mit der Säge bearbeiten, während an den nach alter Art gegossenen nur ein einziger kleiner Sägeschnitt notwendig war.»

Diese neue Erfindung soll niemals vor Keller von einem Gießer angewandt worden, noch damals anderswo in Gebrauch gekommen sein wegen ihrer Schwierigkeit. Dafür hat man sie aber in neuester Zeit noch einmal erfunden und wendet sie heute unter der Bezeichnung «aufsteigender oder Trichterguss» vorzugsweise beim Gießen von Martinstahl an, um große blasen- und schlackenfreie Blöcke zu gewinnen, welche nach erfolgter Verdichtung unter dem Dampfhammer oder der Schmiedepresse weiter verarbeitet werden sollen.

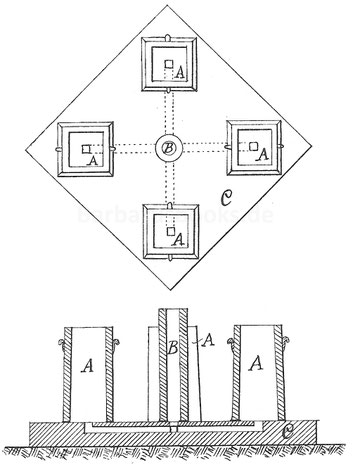

Die Figur gibt eine lediglich schematische Darstellung dieses Verfahrens. Auf dem Boden der Dammgrube liegt eine eiserne Bodenplatte C, in der mit sogenannten basischem Futter ausgemauerte Kanäle ausgespart sind, welche bei diesem Beispiel ein Kreuz bilden. Auf der Mitte dieses Kreuzes steht der Eingusstrichter B, über den vier Enden der Kanäle je eine viereckige, etwas konische Gießform (Coquille) A von Eisen, Festhaften des Stahls mit die zum Schutz gegen das Kalkwasser ausgestrichen ist. Wird nun das flüssige Metall in den Trichter B gegossen, so steigt es, die Luft vor sich verdrängend, durch die Kanäle in den Formen auf. Letztere werden, sobald der Inhalt erstarrt ist, abgehoben, so dass die Abkühlung der gegossenen Blöcke sehr beschleunigt wird.

Auf Bronze lässt sich dieses Verfahren natürlich ebenso anwenden, und es ist interessant, dass dasselbe bereits 200 Jahre früher, wenn auch nur vorübergehend, Anwendung gefunden hat. Dass dies tatsächlich der Fall war, bezeugen zwei von Keller gegossene, im Königl. Zeughaus zu Berlin befindliche 24-pfündige Rohre «Le Combatant» vom Jahr 1674 und «La Curiosite» vom Jahr 1679. Während nämlich die Rohre jener ganzen Zeit eine einem Pinienzapfen oder einem Knopf ähnliche Traube oder aber an ihrer Stelle ein Phantasiegebilde mit jedenfalls schlankem Hals besaßen, wie er zum Untergreifen mit dem Hebebaum beim Richten notwendig war, zeigen jene beiden Rohre einen ganz plumpen, zylindrischen bzw. einen sich etwas nach hinten verjüngenden Ansatz, dessen Endfläche deutlich zeigt, dass man ihr die Gestalt mit Meißel und Feile gegeben hat. Es ist das auf der obenstehenden Abbildung des Bodenstücks des «Le Combatant» recht gut zu erkennen.

Augenscheinlich hat Keller diese unschöne, dem eigentlichen Zweck der Traube kaum entsprechende Form lediglich deswegen gewählt, um den sonst üblichen engen Traubenhals zu vermeiden, welcher dem Aufsteigen des Metalls in der Form sehr hinderlich gewesen wäre. Natürlich musste das Metall in dem Trichter ebenso hochstehen, wie in den Formen, das in ersterem, wie in den Kanälen erstarrte Metall ging daher für den eigentlichen Guss verloren, das Verfahren war also, wie Keller betont, sehr kostspielig. Dazu kam noch, dass das gegossene Rohr an beiden Enden von dem überschüssigen Metall befreit und an der Traube nachgearbeitet werden musste. Es wäre interessant zu erfahren, ob auch noch andere vorhandene Rohre von Keller eine ähnliche Eigentümlichkeit zeigen, ferner wann sie zuerst auftritt und wann sie wieder verschwindet.

1 Aus einer andern Originalquelle sei hier entnommen, dass im Gießhaus zu Berlin zuerst im Jahre 1755 eine leichte 12 pfündige Probekanone von Wetzel massiv gebohrt wurde.

Eine weitere bedeutende Schwierigkeit bei der Geschütztechnik damaliger Zeit lag, wie bereits kurz erwähnt, in der geringen Haltbarkeit der Zündlöcher, die sich in verhältnismäßig kurzer Zeit unzulässig erweiterten, sei es nun, dass das Metall wegbrannte oder beiseite gedrückt wurde. Auch bei den Keller’schen Rohren trat dieser Übelstand auf, «wie das auch ganz allgemein bei allen anderen Stücken vorkam, welche seit der Erfindung des Artilleriewesens gegossen worden sind, und wogegen man noch kein wirksames Mittel hat finden können». Es ist häufig davon die Rede, dass die Zündlöcher ausgebessert wurden, doch ist das Verfahren leider in keiner Weise angedeutet. An einer Stelle wird erwähnt, dass manche Rohre so gut hielten, dass sie zwei Zündlöcher brauchten, man scheint also das ausgebrannte Zündloch verschraubt und verhämmert und daneben ein neues gebohrt zu haben. Vorhandene Beispiele derartig behandelter Rohre sind dem Verfasser nicht bekannt.

Ein Mittel, die Zündlöcher dauerhafter zu machen, bestand darin, dass man sie schräg, also durch eine größere Metallstärke bohrte und an der oberen Kante des Seelenbodens ausmünden ließ, eine Anordnung, die zugleich eine günstigere Entzündung der Pulverladung gewährleistete. Man hielt es damals bereits für eine hervorragende Leistung, wenn die Rohre 900 Schuss ohne Zündlocherweiterung aushielten.

Kellers Rivale, Ballard, hatte, wie erwähnt, das Vertrauen der leitenden Stellen hauptsächlich durch die Behauptung zu gewinnen gewusst, dass er ein Verfahren kenne, die Zündlöcher wesentlich haltbarer zu machen. Er erreichte dies dadurch, dass er in die Bronze ein eisernes Röhrchen mit eingoss, und Keller muss zugeben, dass die so ausgestatteten Rohre etwas haltbarere Zündlöcher hatten, als seine eigenen. Indessen lösten sich bei einigen auch sonst verunglückten Versuchsrohren Ballards die eisernen Röhrchen von dem Metall los. Diese an sich noch nicht besonders glückliche Lösung der Zündlochfrage ist insofern immerhin interessant, als das von Ballard benutzte eiserne Röhrchen im Prinzip einen Vorläufer des späteren kupfernen Zündlochstollens bildete. Wann dieser letztere aufkam, scheint noch nicht mit Sicherheit festgestellt zu sein, um die Mitte des 18. Jahrhunderts war er aber bereits allgemein bekannt und bestand aus einer zylindrischen Schraube aus geschmiedetem, also verdichtetem Kupfer, die unten in einem schwachkonischen Zapfen endigte. Derartige Stollen wurden auch gleich in die neugefertigten bronzenen Rohre eingesetzt und im Bedarfsfall ausgewechselt.

Wo sich, wie gewöhnlich, in Rohren des 17. Jahrhunderts kupferne Stollen befinden, sind sie wohl später angebracht worden. Es sei hier bemerkt, dass in einer im Zeughaus zu Berlin befindlichen Hohenzollernschen Serpentine vom Jahr 1580 ein eiserner Zündlochstollen von etwa 5 cm Durchmesser vorhanden ist, der eine flach trichterförmige Pfanne enthält. Ob dieser Stollen von vornherein eingegossen wurde oder erst später eingesetzt ist, lässt sich ohne Beschädigung des Rohres nicht entscheiden, dem Aussehen nach könnte man aber das erstere annehmen, auch hätte man in späterer Zeit zum Stollen nicht gerade das so leicht zum Ausbrennen neigende Eisen gewählt.

Die gegossenen Rohre wurden nach Entfernung aller überflüssigen Metallteile und Herstellung des Zündlochs der Abnahmekommission vorgestellt. Nach der vom König gegebenen Anweisung bestand dieselbe aus dem Großmeister der Artillerie, dem Generalkontrolleur und dem Provinzialkommissar und musste ihres Amtes in Gegenwart des Gießers walten, war also ähnlich zusammengesetzt, wie später in Preußen die Artillerie-Revisionskommission. Der Großmeister konnte sich durch einen seiner Offiziere vertreten lassen, der Generalkontrolleur entsandte seinen Bevollmächtigten (Commis), den Kontrolleur, der «die Persönlichkeit ist, welche das Interesse des Königs wahrnehmen muss«. In Breisach hatte z. B. Herr de la Freseliere die Abnahmen zu leiten und wohnte denselben persönlich bei oder ließ sich von einem Artillerieleutnant vertreten, als Kontrolleur wird ein Herr de la Brosse genannt, die Provinzialkommissare de Vauxlegcr und de la Tour-Camailliere sind bereits genannt worden.

Der Hauptteil der Abnahmearbeiten scheint auf den Schultern des Provinzialkommissars geruht zu haben, von dessen Pflichteifer die Strenge der Untersuchung in erster Linie abhing. Die Abnahme selbst zerfiel in eine eingehende Besichtigung der Rohre außen und innen, den Beschuss und nochmalige Besichtigung nebst Anwendung der Wasserprobe.

Die Rohre wurden auf Gruben, Risse und Schönheitsfehler hin untersucht, besonders kamen, wie schon besprochen, die in der Seele befindlichen Gruben in Betracht. Wie primitiv diese Untersuchung war, erhellt daraus, dass man lediglich mit Hilfe einer Kerze hineinleuchtete und zufrieden war, wenn keine dem Auge sichtbaren Gruben vorhanden waren. Dies wurde jedoch anders, nachdem die Erfolge der Gebrüder Keller in Douai den Neid ihrer Widersacher erregt hatten. Man bediente sich von da ab (etwa 1671) zur Untersuchung der Seele auf Gruben sehr spitzer Haken an einer langen Stange und konnte so die geringste Vertiefung in der Seele feststellen, eine Verschärfung der Abnahme, durch welche die Gebrüder Keller zur Anwendung des aufsteigenden Gusses veranlasst wurden. Wie sie behaupten, wurden hierbei größere Gruben vollständig vermieden, nur ganz kleine von 2—3 Linien Tiefe traten noch auf, konnten aber keinen ernstlichen Schaden anrichten.

Die Ausführung des Beschusses ist in dieser Zeitschrift aufgrund anderen Materials bereits besprochen worden,1 das dort Gesagte wird durch die Kellerschen Angaben voll bestätigt. Damals wurde von einem auf dem Löfflerschen Geschütz «die schöne Taube» (aus der Zeit von 1560—1580) befindlichen Spruch darauf geschlossen, dass man die neuen Rohre mit kugelschwerer Pulverladung probierte, und ein Jahrhundert später finden wir in Frankreich tatsächlich noch genau dasselbe Verfahren. Es wurden aus den neu gefertigten Rohren mehrere Schuss mit verstärkter Ladung getan, und zwar der erste Schuss mit kugelschwerer Ladung, also 1:1 Ladungsverhältnis,2 der zweite Schuss mit 5:6, der dritte mit 2:3 Ladungsverhältnis, stets aber wurde nur eine Kugel dazu verwendet.

Während, wie oben bereits erwähnt, beim Ernstgebrauch die Seele der Rohre zur größeren Schonung gut ausgewaschen wurde, geschah dieses bei den Proben nicht, man wollte hier dem Geschütz eben größere Anstrengungen auch nach dieser Richtung hin zumuten. Um nun festzustellen, ob sich Risse in dem Rohr gebildet hatten, ließ man es, mit Wasser gefüllt, einige Zeit stehen und beobachtete, ob Wasser aus der Außenseite der Rohre herausdrang.

In dem soeben angezogenen früheren Artikel wurde schon darauf hingewiesen, wie wenig geeignet dieses Verfahren zur wirklichen Feststellung von Rissen war. Durchgehende, klaffende Risse mussten sich allerdings auf diese Weise bemerkbar machen, sie wären aber auch wohl durch Schwärzung infolge des durchgedrungenen Pulverschleims kenntlich geworden, die für den späteren Gebrauch aber so sehr gefährlichen Haarrisse in der Seele, welche keineswegs die ganze Metallstärke durchdringen, mussten bei diesem Verfahren natürlich verborgen bleiben. Wie manches gute Rohr mag bei diesen Gewaltproben bereits den Grund für sein späteres Zerspringen erhalten haben, ohne dass die pflichteifrigste Abnahmekommission selbst eine Ahnung davon hatte, dass sie an dem Ruin der französischen Artillerie mitarbeitete.

Hatte das Rohr die Wasserprobe bestanden, so wurde es nach gründlicher Reinigung nochmals ausgeleuchtet und eventuell mittels des erwähnten spitzen Hakens auf Gruben etc. untersucht. Traten hierbei Zweifel an der Güte des einen oder anderen Rohres auf, so wurde dasselbe in vielen Fällen einer nochmaligen, «außerordentlichen» Probe unterworfen, genügte es dann nicht, so wurden die Henkel abgeschlagen, um zu verhindern, dass ein bereits beanstandetes Rohr bei einer späteren Lieferung noch einmal mit vorgestellt werde. Darüber gerade beklagt sich Keller an vielen Stellen, dass ihm auf diese Weise zahlreiche Rohre unbrauchbar gemacht worden seien, obwohl die Kommission sich nicht die Mühe gegeben habe, diese Geschütze nach allen eben angeführten Gesichtspunkten hin eingehend zu prüfen. Er hat daher seinen Auslassungen eine Vignette vorangestellt, welche auch an die Spitze dieses Aufsatzes gesetzt ist und sehr anschaulich den Vorgang darstellt, wie von zahlreichen Rohren die Henkel mittels Stielmeißels und Vorschlaghammers abgeschlagen werden. Im Vordergrund steht die aus drei Personen bestehende Kommission im Gespräch, daneben ein Mann mit den Abnahmegeräten, nämlich dem Licht in der Laterne und einer Stange, an der gleich einem Hechthaken drei auswärts gebogene Spitzen angebracht sind. Augenscheinlich ist dieses Instrument der erste Vorläufer des späteren Seelenspiegels gewesen.

Nach dem Beschuss wurden die abgenommenen Rohre dem Gießer zur Nacharbeitung der Ornamente sowie zur Ausbesserung kleiner Fehler zurückgegeben und dann dem Artillerieoffizier des Platzes gegen Quittung zur Aufnahme in die Bestände überwiesen. Über jede Abnahme wurde dem Gießer ein Zeugnis ausgestellt. Keller führt als Ausweis für die von ihm bewiesene Leistungsfähigkeit in seiner Schrift eine Anzahl derartiger Atteste an, von denen eins hier folgen möge:

«Wir, der Marquis de la Freseliere, Generalleutnant der französischen Artillerie, bezeugen dem König, Sr. Durchlaucht dem Großmeister, und allen, die es angeht, dass uns Herr Keller, ordentlicher Gießkommissar in Frankreich, 27 gegossene Geschütze vorgestellt hat, um sie zu probieren, nämlich 4 33-Pfünder, 13 24-Pfünder, 4 16-Pfünder und 6 8-Pfünder. Dieselben wurden beschossen, der erste Schuss mit so viel Pulver, als das Geschoss wiegt, der zweite Schuss den sechsten Teil weniger, als das Geschossgewicht beträgt, und der dritte Schuss mit zweidrittel des Geschossgewichts. Von diesen Geschützen bestanden die 4 33-Pfünder die Probe und wurden nach der Untersuchung für durchaus brauchbar und ohne Fehler befunden, ebenso erwiesen sich 9 24-Pfünder brauchbar und fehlerlos, sowie 3 8-Pfünder, so dass von den 27 geprüften Geschützen nur 4 24-Pfünder und 3 8-Pfünder fehlerhaft gefunden wurden, wir haben ihnen die Henkel abschlagen lassen.

Herr Keller hat uns ferner 10 Mörser neuer Erfindung vorgestellt, deren Kammern 12 Pfund 5 Pulver halten. Wir haben sie jeden mit drei Schuss probiert, pro Schuss 15 Pfund Pulver. Von diesen sind 6 gesprungen, 4 haben diesen Proben widerstanden und wurden von uns ohne Nacharbeitung der Ornamente abgenommen.

Wir bezeugen ferner Sr. Majestät und allen, die es angeht, dass uns Herr Keller 30 Mörser der alten Art vorgestellt hat, welche wir in gleicher Weise jeden mit drei Schuss zu je 5 Pfund Pulver probiert haben, welches gerade die kammervolle Ladung ist. Von diesen sind 20 abgenommen worden, 2 wurden beanstandet und ihnen die Henkel abgeschlagen, und bei 8 wurden die Zündpfannen nicht brauchbar genug befunden, um sie abnehmen zu können. So geschehen zu Breisach, den 16. März 1683. gez. La Freseliere.»

Einer modernen Geschützgießerei würde eine solche Verhandlung, aus der die Beanstandung von über ein Drittel der vorgestellten Geschütze hervorgeht, allerdings nicht zu besonderem Ruhm gereichen. Auffallend ist, dass das Verhalten der 4 16-Pfünder gänzlich verschwiegen ist.

Es ist gerade dieses Zeugnis herausgegriffen worden, weil darin von einer neuen Art Mörser, einer Erfindung Kellers, die Rede ist. Im Königl. Zeughaus in Berlin befinden sich nämlich zwei von Keller gegossene bronzene Mörser besonderer Art vom Jahr 1685. Dieselben zeichnen sich durch große Weite (Kaliber 42,2 cm) und Dünnwandigkeit des Fluges aus und man nimmt an, dass sie zum Werfen ganzer Körbe voll Steine oder Kugeln gegen die in den Annäherungswegen arbeitenden Angreifer einer Festung bestimmt waren. Anscheinend zum Einsetzen eines hölzernen Treibspiegels hat die Kammer an ihrem vorderen Ende eine rechtwinklig ansetzende Erweiterung. Bei der Gestaltung der äußeren Form dieser Mörser hat sich Keller sicher die ihm sehr wohlbekannten schmiedeeisernen Mörser des 15. Jahrhunderts, von denen damals, wie er sagt, noch sehr viele vorhanden gewesen sind, als Vorbild genommen, denn der ganze Flug ist, wie bei jenen, mit flachen Reifen umgeben, die zur Belebung dieser auch sonst recht hübsch verzierten Stücke beitragen.

Ob aber diese Mörser der in dem angeführten Zeugnis genannten Art angehören, möge dahingestellt bleiben, doch spricht manches dafür. Keller beklagt sich öfters, dass man ihn durch mangelnde Unterstützung verhindert habe, zahlreiche wichtige Erfindungen auf dem Gebiet des Artilleriewesens zur Durchführung zu bringen. Überhaupt scheint auch damals das Erfindertum sehr in Blüte gestanden zu haben, und Keller weist verschiedentlich nach, dass angeblich neue Erfindungen seiner Rivalen tatsächlich alt waren. So suchte ein gewisser Petri, Gießer aus Florenz, zwei Neuerungen als seine Erfindungen auszugeben, nämlich Mörser mit konischer Kammer und die sog. Rebhuhnmörser, bei denen um das Flugstück eines großen Mörsers zahlreiche kleine gruppiert sind, welche zusammen mit dem großen Mörser kleine Bomben werfen. Die erstere Erfindung schreibt Keller dem Infanterieoberst Zolicofre aus St. Gallen zu, der im Jahr 1634 die Belagerung von Konstanz durch die Schweden mitgemacht hatte und bald darauf in Zürich Mörser mit konischen Kammern gießen ließ. Die Rebhuhnmörser dagegen sollen bereits in der «Ars magna Artilleriae» des Sicmienowicz, gedruckt 1650 in Holland, erwähnt sein.

Schließlich wird in einem der Abnahmeatteste (vom Jahr 1684) von der Abnahme von 41 kurzen «Geschützen á Carabines nach der neuen Erfindung des Kapitän Espagnol» gesprochen, wovon ein Teil 8-Pfünder, der andere 4-Pfiinder waren. Man geht mit Rücksicht auf den Ausdruck «á Carabines» wohl nicht fehl, wenn man hierunter gezogene Geschütze versteht, die ja auch schon früher durchaus nicht selten waren, während eine Beziehung zwischen dem Namen des Kapitäns Espagnol und den im Anfang des 19. Jahrhunderts aufgekommenen, als «Espignols» bekannten Kugelspritzen etwas gewagt erscheint.

Während uns so durch die Kellersche Verteidigungsschrift eine Reihe wertvoller Aufschlüsse über das Leben und Treiben und die dienstlichen Angelegenheiten in den französischen Geschützgießereien gegeben werden, bieten die eigentümlichen Vorgänge, welche die Schrift veranlasst haben, Gelegenheit, noch kurz auf ganz ähnliche Vorkommnisse hinzuweisen, welche, allerdings in wesentlich geringerem Umfang auftretend, in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in Preußen den Mittelpunkt des Interesses für die Artilleriekreise bildeten. Es zeigte sich nämlich in dieser Zeit, dass die Geschützrohre durch scharfe Schüsse in sehr erhöhtem Maß angegriffen wurden, und wenn auch dank der vervollkommneteren Einrichtungen zur Untersuchung das Springen der Rohre bei den Friedensübungen nicht gar häufig war, so mussten diese Erscheinungen doch für den Kriegsfall ernste Bedenken erregen.

Man beschuldigte nun allerdings nicht die Geschützgießereien der Lieferung minderwertiger Rohre, sondern erkannte den Grund für die hervorgetretere geringere Haltbarkeit derselben in der Verwendung eines zu offensiven Pulvers. Durch rationellere Verfahren in der Pulverfabrikation war man ganz allmählich zu einem in seiner Zusammensetzung keineswegs geänderten, aber trotzdem etwas rascher verbrennenden Pulver gelangt, dessen nur unerheblich vermehrte Offensivität doch genügte, dauernde Veränderungen an den Rohren hervorzurufen und sie schließlich sogar zu sprengen.

Obwohl also das Verfahren des Bronzegusses und der Geschützfabrikation wesentlich ausgebildeter war, wie unter Ludwig XIV., so war auch bei Verwendung normalen Pulvers der Sicherheitsüberschuss der Rohre gegen Zerspringen keineswegs groß — wie gering muss er daher erst bei den Kellerschen Rohren gewesen sein zu einer Zeit, als ein einigermaßen blasenfreier Guss die größten Schwierigkeiten bereitete! Man braucht daher als Grund für das häufige Springen der Geschütze in damaliger Zeit gar nicht alle jene hochverräterischen Maßnahmen, welche Keller von seinen Widersachern behauptet, vorauszusetzen, es hätte auch damals die Verwendung eines schärferen Pulvers, als es vordem üblich war, genügt, um zahlreiche Rohre zu sprengen.

In der Tat erwähnt Keller, dass man bei seinen Rohren während der Belagerungen ein wesentlich kräftiger wirkendes Pulver angewandt habe, als das bei den Probeschüssen gebrauchte. Wenn man bedenkt, dass das auffallende Springen der Geschütze erst mit dem Beginn des Pfälzischen Erbschaftskrieges auftrat, und mit den in den früheren Eroberungs- und Raubzügen besetzten Festungen große Mengen fremden Pulvers, dessen Offensivität in einwandfreier Weise festzustellen man gar nicht in der Lage war, in die Bestände der französischen Artillerie gelangt waren, so kann man wohl ermessen, dass zahlreiche Geschütze auch ohne den bösen Willen der Bedienung springen konnten, wenn es auch keineswegs ausgeschlossen ist, dass die letztere hier und da etwas nachgeholfen hat.

Jedenfalls entsprach es ganz dem Charakter jener Zeit, dass man die Schuld an dem Springen der Geschütze ohne weiteres dem Gießer auflud, und die Einberufung einer Konferenz von Sachverständigen zur Aufklärung der Angelegenheit darf schon als eine ganz besondere Maßnahme angesehen werden. Übrigens scheint deren Tätigkeit im Sande verlaufen zu sein oder gar nicht erst begonnen zu haben, denn Keller sagt am Schluss seiner Schrift, dass man schon lange nichts mehr von der Sachverständigenkonferenz gehört habe, da seine Gegner wohl fürchteten, dass durch eine angestellte Untersuchung ihre eigenen betrügerischen Manipulationen an die Öffentlichkeit kommen würden.

1 Band II, Heft 3, Seite 71 ff.

2 Ladungsverhältnis = Pulverladung dividiert durch das Geschossgewicht.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 6. Dresden, 1900-1902.