Die überzeugtesten katholischen Schriftsteller geben zu, dass die Geistlichen selbst für den Triumph der Ketzer verantwortlich sind. Moeller sagt: „Die Lockerung der kirchlichen Disziplin

innerhalb des Klerus und in vielen religiösen Gemeinschaften, von der selbst der päpstliche Gerichtshof nicht immer ausgenommen war, gab den Sektierern des 16. Jahrhunderts einen Vorwand für ihre

Rebellion gegen die Kirche, ihre Lehren, ihre Hierarchie und ihre Institutionen. Zu diesem moralischen Verfall eines großen Teils des Klerus kam noch die tiefe Unwissenheit der oberen Geistlichen

hinzu. Selbst diejenigen, die Literatur und Wissenschaft pflegten, beschränkten sich fast ausschließlich auf das Studium der griechischen und lateinischen Literatur, die vom 15. Jahrhundert an

die gesamte wissenschaftliche Forschung prägte. Viele heidnische Ideen hatten die Menschen durchdrungen und dazu beigetragen, ein Gefühl der Verachtung sowohl für das Christentum als auch für die

schöne christliche Literatur zu erzeugen, die der Kirche seit frühester Zeit Glanz verliehen hatte. Dieser Zustand des Klerus hatte einen verderblichen Einfluss auf die Masse der Bevölkerung, die

in völliger Unwissenheit über Religion lebte und ihre Verbundenheit mit der Kirche verloren hatte, und allen Respekt vor seinen Hirten.“

Diese religiöse Gleichgültigkeit des Klerus und des Volkes erklärt den Erfolg nicht nur der Häresiarchen, die sich als Reformer von Sitten und Disziplin präsentierten, sondern auch der Sekten,

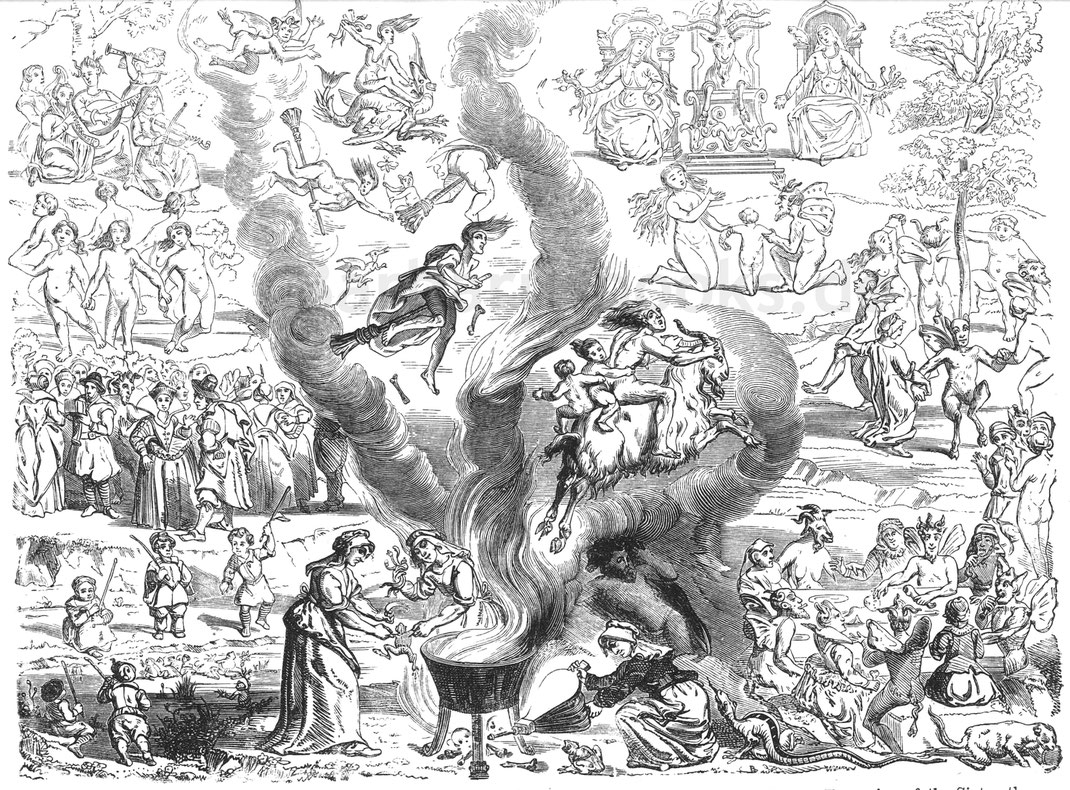

die am wenigsten geschätzt wurden, wie zum Beispiel der Zauberer. Die Fakten sind zu zahlreich und zu gut belegt, um daran Zweifel zuzulassen. Im Mittelalter gab es in ganz Europa zahlreiche

Sekten von Zauberern und Hexen, die allen Ernstes behaupteten, sich dem Teufel im Austausch für die Gabe magischer Kräfte hinzugeben. Die spanische Inquisition war nicht die einzige, die sie auf den Scheiterhaufen schickte, nachdem sie sie vor Gericht gestellt und das Geständnis ihrer Missetaten erhalten hatte; die

französischen Tribunale verhängten in ähnlichen Fällen das Todesurteil, wenn die Angeklagten nach langen und eingehenden Verhören, aber ohne Folter, ein Geständnis ihrer satanischen Orgien

ablegten, die unter dem Namen „Sabbat“ bekannt waren (Abb. 314). Diese Art der Häresie entzog sich allen Maßnahmen der zivilen und religiösen Mächte, sie zu unterdrücken. Soldams „Histoire des

Procès de Sorcellerie“ berichtet, dass selbst gegen Ende des 16. Jahrhunderts, von 1590 bis 1594, in der protestantischen Kleinstadt Nördling in Deutschland 35 Hexen bei einer Gesamtbevölkerung

von 6.000 zum Tode verurteilt wurden. Die Ungeheuerlichkeiten der Hexersekte zeugen zweifellos von einer tiefen moralischen Verkommenheit, enthielten jedoch keinen Keim einer sozialen Revolution;

dies war jedoch bei den Theorien der großen Häresiarchen nicht der Fall.

Wickliffs Lehre fand bald ihren Weg nach Deutschland. Sie wurde von Johann Hus, einem der Doktoren der Prager Universität, propagiert. Als die Universität dies entdeckte, verurteilte sie

Wickliffs Bücher feierlich und verbot ihre Lektüre. Johann Hus wagte keinen offenen Widerstand; da die Doktoren der Universität jedoch Deutsche waren, rief er die Eitelkeit der Böhmen und die

persönliche Feindseligkeit König Wenzels gegen die Deutschen, die ihn aus dem Reich gestürzt hatten, zu Hilfe. Die Lage der Professoren wurde unhaltbar, und sie gingen mit ihren zweitausend

Schülern nach Leipzig, wo sie die Universität gründeten. Johann Hus schlossen sich mehrere Geistliche an, die bestrebt waren, Handlungsfreiheit zu erlangen. Doch die führenden böhmischen

Professoren, die vom Erzbischof einberufen wurden, um die Werke Wickliffs zu prüfen, die Johann Hus unter den böhmischen Adligen verteilt hatte, beschlossen, dass die Besitzer dieser Bücher sie

zur Verbrennung ausliefern sollten. Johann Hus versuchte erneut, Zeit zu gewinnen, indem er dem Erzbischof versprach, in seinen Predigten alles zu korrigieren, was ihm im Widerspruch zur

christlichen Lehre entgangen sein könnte; denn seiner Ansicht nach hinderte ihn dieses Versprechen nicht daran, die Lehre Wickliffs zu verbreiten, die er für völlig orthodox hielt.

Unterstützt wurde er von Hieronymus von Prag, einem angesehenen Mann, der neben seinem Eifer und Wagemut auch Theologie studierte, wenn auch als Laie. Er war so eifrig in seiner Parteinahme, dass

er einmal drei Karmelitermönche, die die Theorien Wickliffs bekämpften, anhielt und einen von ihnen in die Moldau warf. Nachdem die Prager Geistlichkeit ihn beim Papst denunziert hatte, wurden

Johann Hus und seine Anhänger zu Ketzern erklärt und exkommuniziert. Ein von seinen Anhängern unter der Führung des ungestümen Hieronymus angezettelter Aufstand in Prag kostete vielen von ihnen

das Leben; der Senat bestrafte ihre Verbrechen mit der Todesstrafe. Johann Hus legte gegen das Urteil des Papstes Berufung beim nächsten Konzil ein. Dieses, das 1413 in Rom stattfand, verurteilte

die Schriften Wickliffs erneut und exkommunizierte Johann Hus, der trotz Vorladung vor das Konzil nicht erschienen war. Kanzler Gerson, der berühmte Dekan der Theologischen Fakultät der

Universität Paris, die gerade die neunzehn Irrtümer von Johann Hus verurteilt hatte, schrieb an den Erzbischof von Prag und ermahnte ihn, die notwendigen Schritte zur Unterdrückung dieser Häresie

zu unternehmen.

Dieser Prälat erlangte, Gersons Rat folgend, die Unterstützung des Königs von Böhmen. Es wurde beschlossen, alle, die noch an den verurteilten Theorien Wickliffs festhielten, aus dem Königreich

zu vertreiben. Johann Hus war daher gezwungen, die Stadt zu verlassen, wetterte jedoch nach wie vor heftig gegen die Kirche und insbesondere gegen den Papst.

Das für den 1. November 1414 einberufene Konzil von Konstanz sollte seine Lehren prüfen. Johann Hus, weit davon entfernt, in diesem entscheidenden Moment zurückzuschrecken, rief seine Gegner mit

öffentlichen Plakaten vehement dazu auf, zu kommen und ihn vor dem Konzil in Verlegenheit zu bringen. „Wenn“, so erklärte er auf diesen Plakaten, „ich eines Irrtums oder einer Lehre, die dem

christlichen Glauben zuwiderläuft, überführt werden kann, bin ich bereit, die über Ketzer verhängte Strafe zu erleiden.“ Dann erbat und erhielt er von Kaiser Sigismund ein Geleitbrief, in dem es

hieß, dass ihm „aus Respekt vor der kaiserlichen Majestät freie und sichere Durchreise, Aufenthalt und Rückkehr gewährt und er, falls nötig, mit anderen geeigneten Pässen ausgestattet werden

solle.“ Johann Hus verließ Prag am 11. Oktober (Abb. 315 und 316) und drückte am 20. Oktober in einem Brief aus Nürnberg seine Zufriedenheit über den Empfang aus, den er überall fand,

insbesondere bei den Geistlichen, die seine Lehre offen anzunehmen schienen. Nach seiner Ankunft in Konstanz am 3. November legte er seine Ideen mündlich und schriftlich offen dar. Trotz der

gegen ihn verhängten Exkommunikation las er täglich in einem privaten Raum die Messe, ohne jedoch vor den Bewohnern der Nachbarschaft ein Geheimnis daraus zu machen. Am 28. November wurde er

verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Nachdem zahlreiche Zeugen vernommen worden waren, wurden 39 Artikel aus seinen Reden und Schriften öffentlich verlesen. Der wichtigste davon erklärte, „dass

nur die Auserwählten Mitglieder der katholischen Kirche sind; dass der heilige Petrus weder das Oberhaupt dieser Kirche ist noch jemals war; dass die kirchlichen und zivilen Autoritäten durch die

Begehung einer Todsünde ihre Rechte und Privilegien verlieren; und schließlich, dass die Verurteilung der 45 Artikel Wickliffs unvernünftig und ungerecht war.“

Der ehrwürdige Peter d’Ailly ermahnte Johann Hus, sich dem Urteil des Konzils zu unterwerfen; der Kaiser tat dasselbe und drohte ihm im Falle der Weigerung mit der Strenge des Gesetzes. Am

nächsten Tag musste er einen Widerruf unterschreiben, den er jedoch nicht unterschrieb. Vierzehn Tage später, am 24. Juni, wurden seine Bücher zum Verbrennungsgebot verurteilt. Am 6. Juli

erklärte ihn das Konzil zum Ketzer und entzog ihm seine kirchlichen Ämter. Daraufhin wurde er der weltlichen Gewalt übergeben. Der anwesende Kaiser ließ ihn umgehend vom Pfalzgrafen festnehmen,

und das Zivilgesetz, das hartnäckige Ketzer zum Scheiterhaufen verurteilte, wurde mit aller Härte angewandt. Johann Hus ergab sich mutig seinem Schicksal. Hieronymus von Prag unterzeichnete

zunächst die Widerrufserklärung, widerrief sie aber bald darauf. Nachdem er öffentlich erklärt hatte, die gesamte Lehre von Johann Hus zu übernehmen, wurde auch er auf den Scheiterhaufen

geschickt.

Diese erbarmungslosen Maßnahmen konnten die Anhänger von Johann Hus nicht einschüchtern; im Gegenteil, sie verwandelten sich in eine Horde von Fanatikern, in der sich alle kirchenfeindlichen

Sekten unterschiedslos zusammenschlossen. Žiška, der Kammerherr von König Wenzel, stellte sich an ihre Spitze, verwüstete Böhmen, plünderte die Klöster, massakrierte die Mönche, machte sich zum

absoluten Herrscher des Landes und hielt die gesamte Militärmacht des Reiches in Schach. Nach seinem Tod (1424) blieben die Hussiten, weit davon entfernt, sich zu unterwerfen und ihre Irrtümer

einzugestehen, in Deutschland vorherrschend, sodass Luther nur noch Samen auf den Boden streuen musste, den sie mit Blut benetzt hatten.

Durch eine seltsame Anomalie blieben die Hussiten dem Dogma der Eucharistie fest verbunden; und der Hauptgrund für das Volk, sich ihrer Partei anzuschließen, war in vielen Fällen das Privileg,

die Kommunion in beiderlei Gestalt empfangen zu können. Die Hussiten, die sich zu vierzigtausend in ihrem berühmten Lager von Tabor versammelt hatten, empfingen am Wegesrand ohne vorherige

Beichte die Kommunion unter den Elementen von Brot und Wein. Ihr Anführer bezeichnete sich selbst als Ziska vom Kelch; und als sich der gemäßigte Teil der Partei von dem fortgeschritteneren

trennte, wählte er den Namen Calixtiner, um seine eigenen Anhänger zu bezeichnen.

Die Protestanten hingegen ließen nicht lange auf sich warten, um die reale und bleibende Gegenwart Christi in den eucharistischen Elementen zu leugnen. Die Bedeutung, die diesem Dogma beigemessen

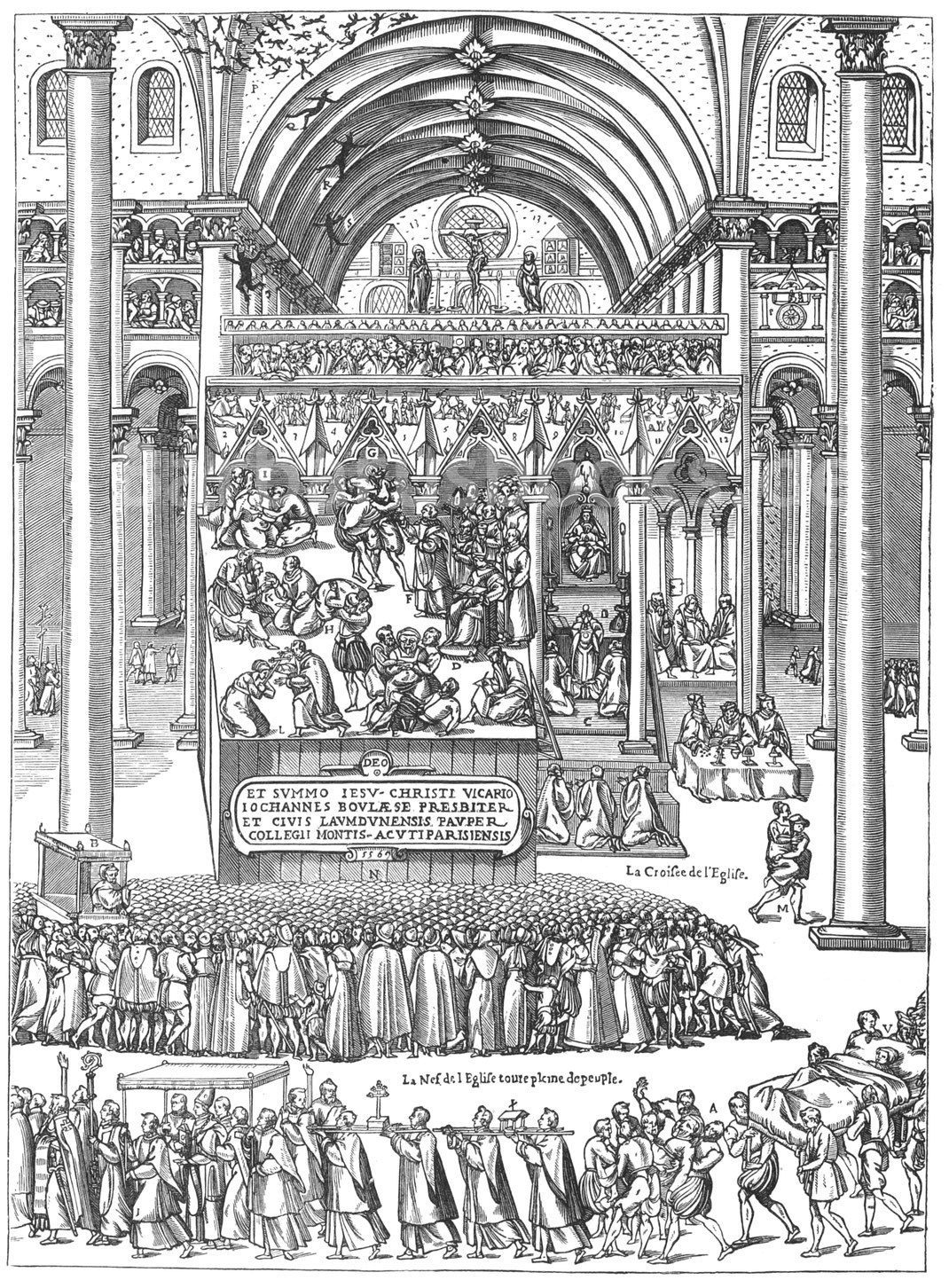

wurde, lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit auf den außergewöhnlichen Fall einer Besessenen, die gegen Mitte des 16. Jahrhunderts durch die Diözesen Laon und Soissons reiste. Es handelte sich um

eine junge, frisch verheiratete Frau namens Nicole aus einer bescheidenen, aber sehr ehrenhaften Familie. Es gab viele öffentliche Exorzismen und die Anfälle der Patientin wurden stets durch die

Spendung des Sakraments gelindert. Der Fall wurde vielfach kritisiert. Es wurde einer gewissenhaften Untersuchung unterzogen und die dadurch verursachte Aufregung war so groß, dass die Behörden

eingriffen. Nicole wurde den königlichen Delegierten übergeben (Abb. 317), „die anordneten, dass alle Experimente von offiziell ernannten Ärzten und Chirurgen durchgeführt werden sollten, die

sowohl unter Katholiken als auch Protestanten ausgewählt wurden, damit ihre Berichte keinen Verdacht erweckten.“ Die Aussagen dieser Ärzte beseitigten jeden Verdacht auf Betrug, den die

Justizbehörden ohne zu zögern bestraft hätten, wenn er praktiziert worden wäre. Der Prinz von Condé, Gouverneur der Picardie und einer der leidenschaftlichsten Verfechter der sogenannten

reformierten Religion, hielt die Besessene zusammen mit ihren Eltern, die sie überallhin begleiteten, mehrere Tage in seiner Residenz fest; doch seine Verhöre konnten ihre Überzeugung nicht

erschüttern, dass Nicole besessen gewesen war und die Eucharistie sie wiederhergestellt hatte. Schließlich ermöglichte ein königlicher Befehl diesen armen Menschen, in ihr eigenes Haus in Vervins

zurückzukehren.

Abb. 317. – Exorzismus einer vom Teufel besessenen Person in der Kirche Notre-Dame in Laon durch den Bischof dieser Stadt am 8. Februar 1566. – Verkleinertes Faksimile eines Kupferstichs im „Manuel de la Victoire du Corps de Dieu sur l’Esprit malin“ von Jean Boulaese: 16mo., Paris, 1575.

Die kirchliche Autorität, unterstützt von den orthodoxen Herrschern, hatte fast immer ausgereicht, die auf wenige Provinzen oder Diözesen beschränkten ketzerischen Bewegungen zu unterdrücken. Doch die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Rom und dem Kaiserreich, die zwei rivalisierenden Lager, die sich über zwei Jahrhunderte zwischen Päpsten und Gegenpäpsten gebildet hatten, und die unabhängige Stellung der Gemeinden nach wiederholten Aufständen gegen ihre Bischöfe und Adligen machten das Eingreifen einer richterlichen Autorität in den religiösen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen notwendig, die aus den ständig aufkommenden Häresien und Schismen entstanden. Die Schaffung dieser halb zivilen, halb kirchlichen, vom Thron ausgehenden Autorität diente vor allem dem Schutz des Erbes der Vergangenheit vor den Übergriffen und kühnen Ansprüchen der Zukunft. So kam es, dass vom 14. Jahrhundert an die Cours des Grand Jours, die Präsidialgerichte, die Parlamente und sogar die Vogteien sowie das Châtelet von Paris in kirchliche Angelegenheiten eingriffen, obwohl ihre Urteile nicht immer mit dem kanonischen Recht übereinstimmten. Die Inquisition konnte sich in Frankreich nicht dauerhaft etablieren, aber die ordentlichen Gerichte beanspruchten für sich das Recht, über Ketzereiverbrechen zu entscheiden, ohne die Hilfe der kirchlichen Autoritäten in Anspruch nehmen zu müssen.

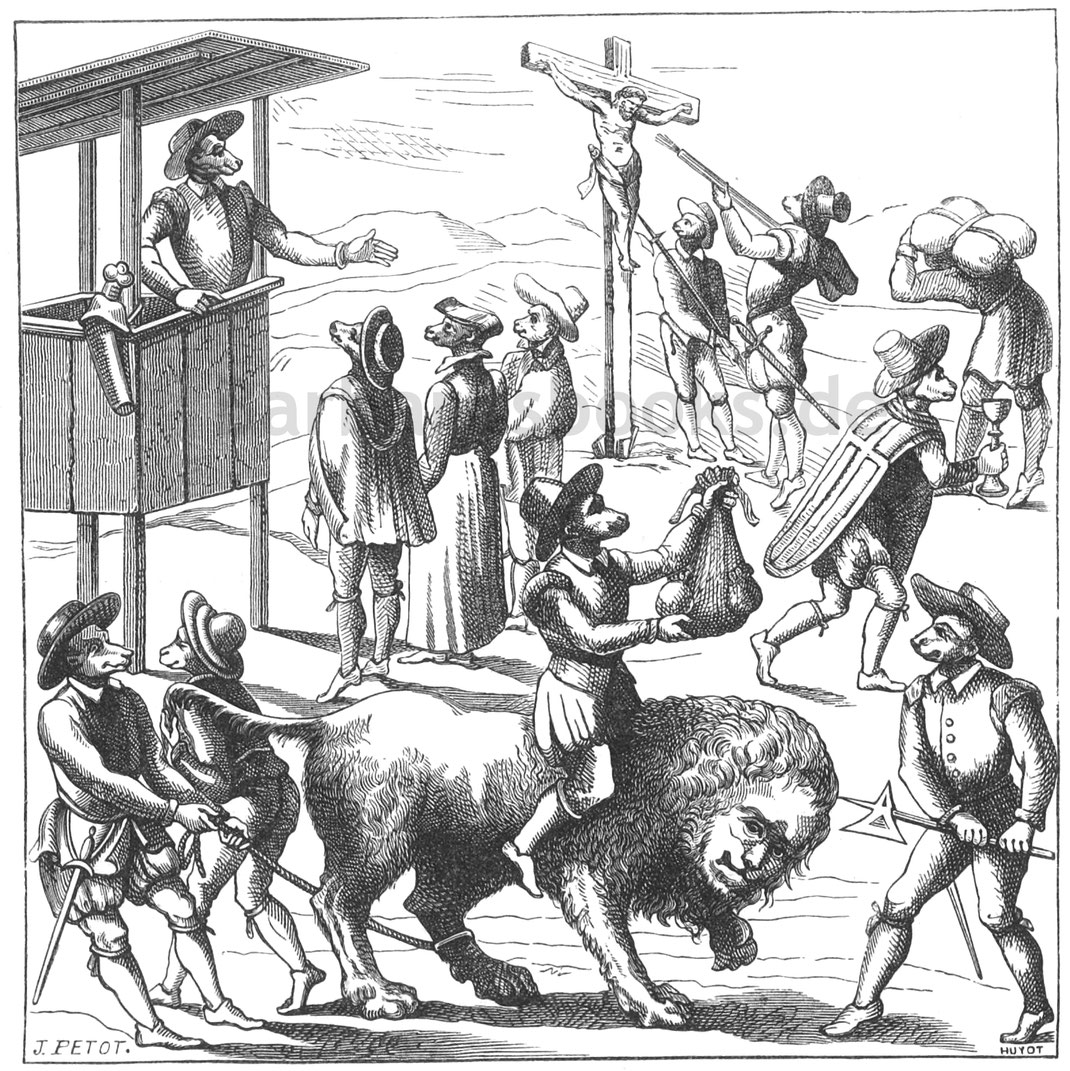

Abb. 318. – Allegorisches Bild der von den Hugenotten begangenen Exzesse. – Der gefesselte und gezähmte Löwe stellt Frankreich dar, das durch die Ketzer in eine beklagenswerte Lage gebracht wurde, sowohl durch Bürgerkrieg, Plünderung, Gewalt und Blutvergießen als auch durch die Gottlosigkeit, deren Spuren sie überall hinterließen, indem sie Kirchen entweihten, die heiligen Gefäße zerbrachen und die Kreuze, Bilder und Reliquien der Heiligen mit Füßen traten. – Nach einer Zeichnung aus dem Manuskript „De Tristibus Franciæ“, das in der Bibliothek von Lyon aufbewahrt wird. (16. Jahrhundert)

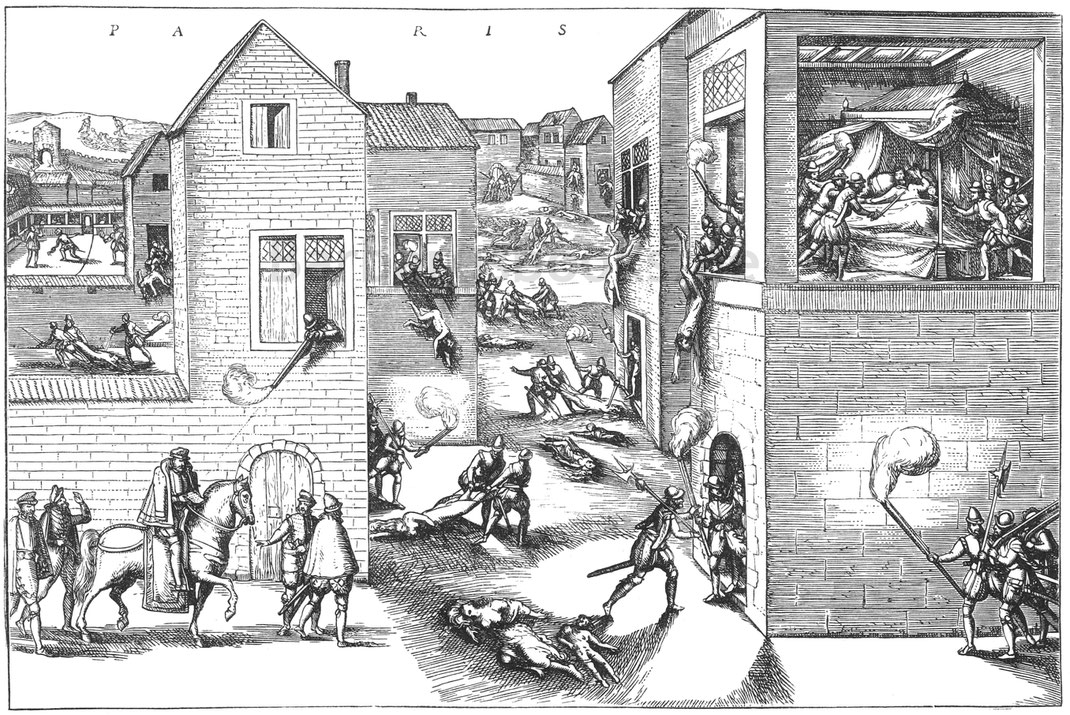

Abb. 321. – Die Bartholomäusnacht, Paris, 24. August 1572. – Das Hauptthema ist die Ermordung Colignys. Links verlässt der Admiral den Louvre und wird beim Lesen eines Memorandums von einer Arkebuse verwundet, die Maurevert aus einem Fenster abfeuert (22. August). Im Hintergrund teilt einer seiner Stallmeister dies König Karl IX. mit, den er beim Tennisspielen antrifft. Rechts wird Coligny in seinem Hotel in der Rue Béthisy von Soldaten angegriffen und von Besme ermordet. Sein Leichnam wird aus dem Fenster geworfen und fällt dem Herzog von Guise zu Füßen. Im nächsten Haus werden Téligny und andere Protestanten massakriert. – Nach einem deutschen Kupferstich, ein Nachdruck einer der Ergänzungstafeln der Sammlung, gestochen von Jean Tortorel und Jacques Perrissin.

Als Luthers Proteste gegen Rom und den Katholizismus (1517) erstmals über die Welt hereinbrachen, schlummerte die Häresie der Reform sozusagen schon lange in einem Puppenstadium und wartete nur

auf Umstände, die ihre Entwicklung begünstigten. „Das Ei war gelegt“, bemerkte Erasmus, „Luther musste es nur noch ausbrüten.“ Die Korruption der höheren Klassen, des Klerus und des Volkes

erhöhte seine Erfolgschancen. Die Abschaffung des Zölibats im Klerus und der Mönchsgelübde wurde von den Verdorbenen unter den Bischöfen, Priestern und Mönchen insgeheim befürwortet. Die

Aussicht, allen Besitz der Kirche in ihren Besitz zu bringen, stachelte die Habgier der Fürsten und Adligen an; und die Ablehnung der kirchlichen Lehren schmeichelte der Eitelkeit des Volkes, das

durch das ihm gegebene Recht, die Bibel selbst auszulegen, die nun in die Volkssprache übersetzt worden war, zum obersten Richter über die Dogmen gemacht wurde.

Zwei Jahrhunderte lang hatte der Rationalismus den Sauerteig der Revolte gegen die Autorität der Vergangenheit verbreitet und das Aufkommen des Buchdrucks verlieh ihm neue Kraft. Der Apostel der

neuen Lehre brauchte nur das Wort Negation auszusprechen und ein Heer von Jüngern erhob sich, um ihm zu folgen und unter seinem Banner zu kämpfen – Jünger, die zunächst seinem Befehl gehorchten,

bald rebellisch wurden und ungeduldig darauf warteten, selbst die Freiheit der Forschung und die Unabhängigkeit der Prinzipien zu erlangen, die Luther despotisch ausschließlich für sich zu

behalten suchte. Carlstadt, Oekolampadius, Hutten, Zwingle (Abb. 320), Schwenckfeld, Münzer, Staupitz, Knox (Abb. 319) und viele andere folgten dem Beispiel des berühmten Wittenberg-Professors

und hatten ihre eigene Schule: „Die Lehren krachten wie Lawinen, die Doktrinen rasselten wie der Sturm; es gab einen dunklen Abgrund von Neologien, Inkonsistenzen und Widersprüchen, inmitten

dessen kein Strahl der ewigen Sonne der Gnade zu sehen war“, um Wieland mit seinem poetischen Gleichnis zu zitieren.

Die intellektuelle Bewegung war nichtsdestotrotz gigantisch, insbesondere in Deutschland und in den an die Mosel angrenzenden Ländern. Eine Flut von Aussagen, Broschüren und Geschichten, manche

wahr, andere falsch, die meist anonym aus unzähligen Druckereien kamen, wurden rasch verbreitet und fanden ihren Weg in alle Bezirke. Die allegorische Eucharistie Zwingles, der revolutionäre

Appell Münzers an die fränkischen Mönche, die Wiederherstellung des Briefes durch Schwenckfeld, die Trope Carlstadts gegen Luther, all das nahm tausend verschiedene Formen an, während der

unermüdliche Luther selbst, der mal ein Demosthenes, mal ein Petronius, mal ein Donaubauer, mal ein bierseliger Trunkenbold war, auf fünfzehntausend Folioseiten seine protestantischen Theorien

ausbreitete – ein Chaos aus Beredsamkeit, Poesie, leidenschaftlichen Gleichnissen, handfesten Wahrheiten, dreisten Unwahrheiten, Gift, Hass, Eifersucht und Schmutz. Der berühmte Leipziger Streit,

die Wormser und Augsburger Sitzungen, der Vernichtungskrieg gegen die Bauern, der Bilderstreit, die Bartholomäusnacht in Frankreich (Abb. 321) – mit einem Wort, die zahlreichen Umwälzungen dieses

großen religiösen Dramas, das Europa mit nervöser Angst verfolgte, werden in den großen Werken, die seither von gelehrten Kontroversentheoretikern veröffentlicht wurden, weniger deutlich

hervorgehoben als auf diesen zusammenhanglosen Seiten, die in alle Winde verstreut und an den Straßenecken gesungen werden, begleitet von Denunziationen, Drohungen und blutigen Kämpfen zwischen

den unversöhnlichen Fraktionen der Katholiken und der Hugenotten.

Abb. 322. – Martin Luther. – Verkleinertes Faksimile eines Porträts von Lucas Cranach (1520), abgedruckt auf dem Vorsatzblatt einer Predigt Luthers gegen die Autorität der römischen Kirche (Oktav, Wittenberg, 1522), in der er sein Gewand als Augustinermönch ablegte. Der lateinische Distichon macht sowohl den Künstler als auch das Original mit folgenden Worten berühmt: „Wenn Luther unvergängliche Spuren seines Genies hinterlässt, so verewigt Lucas (Cranach) für immer die Züge, die der Tod auslöschen wird.“

Das Luthertum hatte infolge eines Klosteraufstands zur Anarchie in der Kirche geführt, zur Verbannung Carlstadts, der gezwungen war, von Dorf zu Dorf um Brot zu betteln, zu den Verfolgungen gegen Oekolampad und Schwenckfeld und zur Niedermetzelung von hunderttausend rebellischen Bauern in Thüringen und Schwaben. Eine Vielzahl von Sekten – die Sakramentarier, die Oekolampadianer, die Antinomianer, die Majoristen und die Täufer – wurden durch Luthers Häresie geboren; es gab ebenso viele Päpste wie abweichende Kirchen. Das lutherische Glaubensbekenntnis war noch immer auf die Länder jenseits des Rheins beschränkt, als die französischen Sektierer Farel und Froment (Abb. 324) auszogen, Genf und das benachbarte Land zu revolutionieren. Der ungerechte Hass auf das Haus Savoyen zog eine große Schar von Patrioten auf ihre Seite, die nach demokratischer Unabhängigkeit strebten und hofften, sich von der Erbmonarchie zu befreien und mit dem Katholizismus, ihrem wichtigsten Verbündeten, zu brechen.

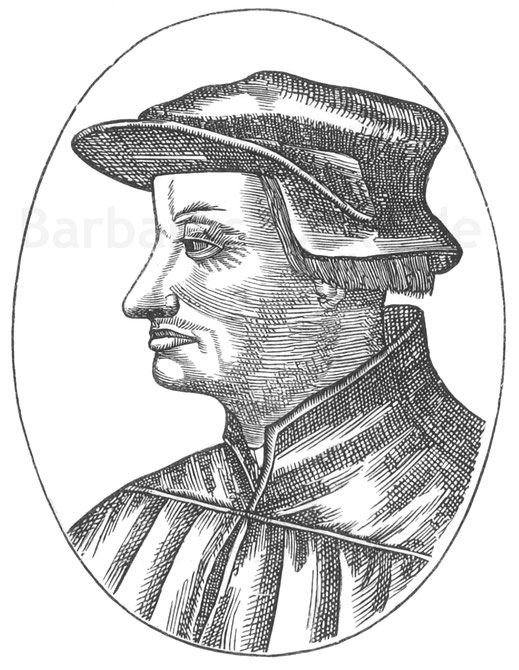

Abb. 323. – Johannes Calvin, genannt Papst von Genf, Oberhaupt der sogenannten reformierten Kirche; geboren 1509 in Noyon, gestorben 1564 in Genf. – Faksimile eines Holzstichs aus den Werken von Theodore Beza, aus dem Lateinischen übersetzt von Simon Goulart – „Les Vrais Pourtraits des Hommes Illustres“ (4to, Jean de Laon, Genf, 1581). – Eines der gravierten Frontispize dieser Sammlung trägt das Monogramm von Jean Cousin.

In England trennte sich der König von der römischen Kirche. Heinrich VIII., der von Papst Clemens VIII. keine Bulle erhalten konnte, die seine Ehe mit Katharina von Aragon annullierte und ihm die Heirat mit Anna Boleyn erlaubte, erklärte sich selbst zum höchsten und einzigen Oberhaupt der Kirche in seinem eigenen Königreich, rührte jedoch die Dogmen, die er gegen Luther verteidigt hatte, nicht an; es handelte sich somit eher um ein Schisma als um eine Häresie. Unter seinen Nachfolgern verfasste eine in London versammelte Synode gemäß einem Beschluss des englischen Parlaments das Glaubensbekenntnis der anglikanischen Kirche, das sich in Bezug auf Dogma und Disziplin weniger als jedes andere von den Traditionen der katholischen Kirche unterscheidet.

Calvin, der in Genf ankam, war von jenen evangelischen Neuerungen durchdrungen, die eine typisch französische Häresie darstellten. Dort fand er die Reformation bereits vollzogen vor. Ihr Verlauf

war nur allzu deutlich von Ruinen und Blutflecken geprägt; die Entblößung der Besiegten durch ihre Eroberer hatte aus einer religiösen Reform eine soziale Revolution gemacht. Calvin, ein

eifersüchtiger und unbeugsamer Sektierer, nutzte die Reform als Instrument der Despotie. Um sowohl Oberhaupt der Kirche als auch Oberhaupt des Staates zu werden, verkündete er die doktrinelle

Negierung der Autorität und begann damit dort, wo Luther endete. Dem sächsisch anmutenden Glaubensbekenntnis des großen Reformators passte er ein gemischtes Abendmahlssystem an, das er von

Zwingle und Oekolampad entlehnte; er war leidenschaftlich und erbarmungslos, wie das traurige Schicksal Servets und Gruets nur allzu deutlich beweist; er war entschlossen, durch Terror zu

herrschen, denn er war eher ein Sklave der Politik als spiritueller Ideen. Dies ist es, was einen so markanten und charakteristischen Unterschied zwischen den beiden Vorkämpfern des

Protestantismus ausmacht, zwischen dem rebellischen Mönch von Wittenberg und dem abtrünnigen Priester von Noyon.

Calvin lieferte sich einen offenen Kampf mit allen Abtrünnigen der katholischen Schule, mit Gentilis, Ochino, Castalion und Westphalz; seine Lehre und sein Unterricht unterschieden sich

gleichermaßen von denen Zwingles in den Schweizer Bergen, von Melanchthon an der Universität Wittenberg, von Oekolampad am Fuße des Hauensteins, von Martin Bucer in Straßburg und von Brentzen in

Tübingen. Unter den Genfer Sektierern blieben ihm nur zwei Freunde, Farel und Beza, treu, mehr aus Übereinstimmung des Temperaments als aus Übereinstimmung der Grundsätze. Die französischen

Hugenotten hatten jedoch einen Theokraten wie Calvin als ihren obersten Anführer akzeptiert, der vierundzwanzig Jahre lang keinen Schritt ohne eine Eskorte aus Schwertern, Reisigbündeln und

Henkern ging (Abb. 325).

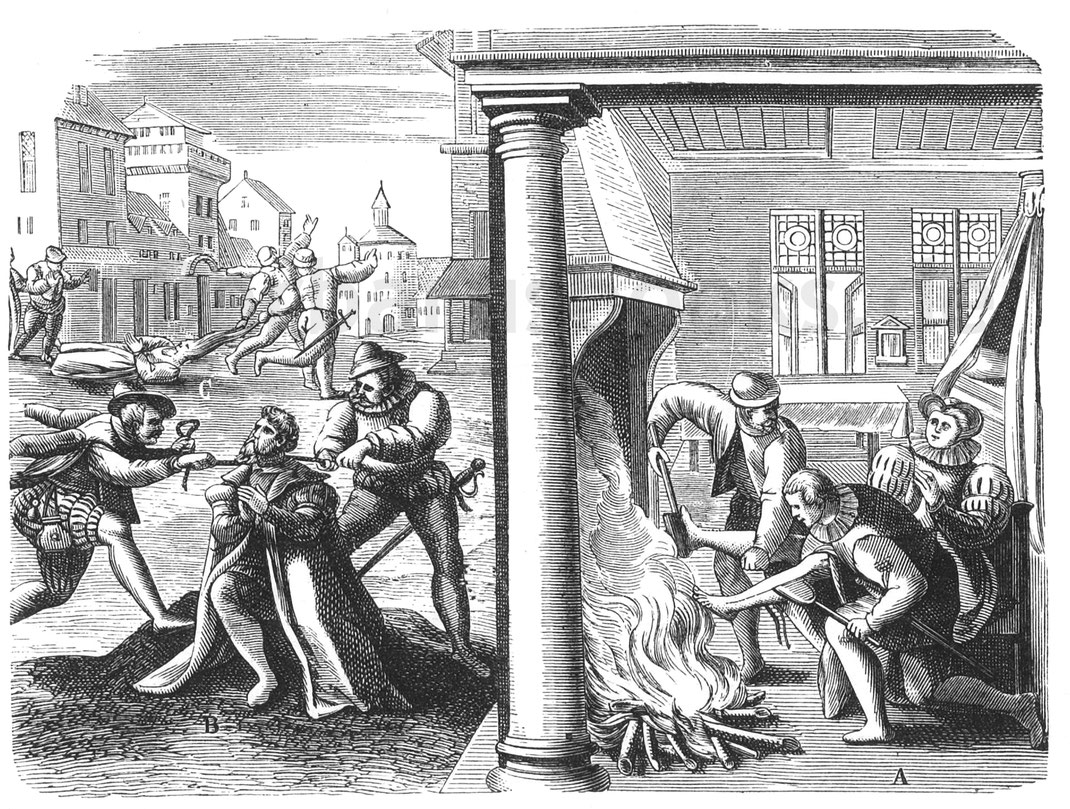

Abb. 325. – Gewalttätigkeit der französischen Hugenotten gegen die Katholiken. – A. Eine edle Dame aus Montbrun (Charente) wird von Soldaten gefoltert, die sie gastfreundlich aufgenommen hatte. Sie verbrennen ihre Fußsohlen mit glühenden Eisen und schneiden ihr mit den scharfen Kanten der Eisen die Haut in Streifen von den Beinen. – B. Meister Jean Arnould, königlicher Staatsanwalt in Angoulême, wird nach Verstümmelung seiner Gliedmaßen in seinem eigenen Haus erdrosselt. – C. Die siebzigjährige Witwe des Staatsanwalts am Kriminalgericht dieser Stadt wird an den Haaren durch die Straßen geschleift. – Faksimile einer Kupferplatte im „Theatrum Crudelitatum nostri Temporis“ (4to, Antwerpen, 1587).

Abb. 326. – Siegel einer imaginären Bulle Luzifers, entnommen aus dem „Roi Modus“, einer Handschrift des 15. Jahrhunderts, in der Burgundischen Bibliothek in Brüssel. Die Inschrift auf dem Siegel scheint kabbalistisch zu sein; jedenfalls ist sie unverständlich.

Daher ist es Calvin und seinem persönlichen Einfluss zuzuschreiben, dass die Reform im 16. Jahrhundert einen gewalttätigen und gnadenlosen Charakter annahm, als die Schrecken der Religionskriege durch die Notwendigkeit entschuldigt wurden, den Christen, die darauf brannten, das Wort Gottes zu predigen.