Anhand der militärischen Schriften des Königs betrachtet

Von A. Meyer, Oberleutnant im Königlich Sächsischen 13. Infanterie-Regiment Nr. 178

Diesen Artikel habe ich darum gesagt,

dass man das fürstliche,treue Herz erkennen mag.

Langenn, Albrecht der Beherzte.

Diese Arbeit ist die Betrachtung einer großen Persönlichkeit im Hinblick auf einen ganz bestimmten Gegenstand. Ich will aus den Schriften des großen Königs darzulegen versuchen, wie er, der getreue Diener seines Staates, der sorgende Vater seines Volkes, der scharfblickende Kriegsherr seines Heeres, sich alles zu eigen machte, was die Wehrkraft Preußens erhöhen konnte, mochte es ihm auch zunächst etwas ferner liegen und die Finanzen seines sparsamen Staatshaushaltes stark in Anspruch nehmen.

Die Charaktere sind das Fesselndste, was uns die Geschichte in ihren wechselnden Bildern bietet. Das innerste Fühlen und Denken sowohl des Volkes, wie auch der einzelnen bedeutenden Persönlichkeit machen das Studium der Geschichte zu einem immer neuen, veredelnden Genuss. In ganz bedeutendem Maß wird dies der Fall sein, wenn dem Forscher eine so überreiche Menge schriftlicher Hinterlassenschaften zur Verfügung steht, wie die des großen Königs.

Was Friedrich in seinen militärischen Schriften über die Artillerie gesagt hat, ist verhältnismäßig wenig. Gerade deshalb ist es lehrreich, das Wenige nachzulesen und nach Jahren geordnet miteinander zu vergleichen. Dieser Vergleich gibt ein Bild, wie scharf Friedrich auch hier zu beobachten verstand, von seinen Feinden lernte, sich neue Erfindungen zu nutze machte, sobald er, was sehr schnell geschah, ihren Wert erkannt hatte, so dass viele seiner Grundsätze trotz völlig veränderter Verhältnisse noch heute mustergültig sind. Andererseits aber sehen wir auch das rein Menschliche in der Gestalt des Heros: auch er ist abhängig von seiner Zeit, und wenn er sich von gewohnten und ererbten Anschauungen losmacht, so ist auch stets ein einfacher Anlass zu finden.

So liegt in unserem Thema eine Verbindung zwischen geschichtlicher Waffenkunde und Geschichte überhaupt, hergestellt in einfachster Weise durch die Persönlichkeit des großen Königs. Ich erwähne dies ausdrücklich, da ich mich später noch einmal über diese Verbindung und ihre natürliche Herleitung aus dem Studium geschichtlicher Charaktere äußern möchte.

Bei Friedrichs Regierungsantritt kann man ein besonders großes Interesse für die Artillerie von seiner Seite kaum erwarten, — soweit man von diesem umfassenden Geist überhaupt so sprechen darf. Sein Vater war Infanterist durch und durch und hinterließ bekanntlich seinem Sohn diese Waffe in glänzender Leistungsfähigkeit. So musste menschlich natürlicherweise auch Friedrichs Interesse sich zunächst der Infanterie, als der Schlachten entscheidenden Waffe, zuwenden. — Die erste Kriegserfahrung — Mollwitz — ließ ihn ferner die Mängel seiner Kavallerie erkennen — da gab es denn hier wieder Arbeit in Hülle und Fülle, um auch diese Waffe den Anforderungen entsprechend zu verbessern. Und endlich war damals die Artillerie numerisch so schwach, dass sie schon deswegen kaum als bedeutende Waffe erscheinen konnte.

Friedrich hat auch offenbar zu dieser Waffe weniger Zuneigung gehabt, als zu den anderen, um so bemerkenswerter muss später der Wert erscheinen, den er ihr beilegt. Aber noch 1768 schreibt er:1 «Seitdem man die Laune hat, die Lager mit Artillerie zu verpallisadieren und mit ihrem Gebrauch sehr freigiebig zu sein, kann man sich nicht mehr davon entbinden, deren viel zu besitzen. Mein Vater hatte nur 1 Bataillon Feld-Artillerie. Ich verdoppelte dasselbe 1742, da die Armee vergrößert worden war, und ich glaubte viel zu haben. In dem letzten Kriege ist dieses Korps auf 6 Bataillone angewachsen und noch haben wir nicht zu viel, obgleich wir außer dieser Zahl noch 2 Garnison-Bataillone für die Festungen unterhalten.»

Ein gewisser Widerwille gegen die Stärke dieser Artillerie ist aus diesen Worten wohl zu entnehmen. Weiter unten werden wir sehen, dass der Kostenpunkt das Seine zu diesem Widerwillen beigetragen hat. — Was die Wurfgeschosse betrifft, so hat vielleicht auch deren ziemlich geringe Wirkung Friedrichs geringe Meinung veranlasst. So lesen wir hierüber a. a. O.: «Aber welche Mühe man sich auch geben mag, um die Genauigkeit dieser Schüsse zu vervollkommnen, so wird man dies doch niemals erreichen, weil die Luftdichtigkeit und die Windrichtung hierauf von großem Einfluss sind.»

Das klingt ziemlich resigniert. Und es scheint auch berechtigt gewesen zu sein. Finden wir doch 1740 bei Dulacq2 den ernsthaften Vorschlag, die Wurfmaschinen der Alten an Stelle der Steilfeuergeschütze wieder einzuführen, da ihre Leistungen doch zu unregelmäßig seien!

In der ersten Instruktion, welche der König für seine Artillerie erließ,3 finden wir denn auch bei weitem noch nicht das tiefe Eingehen in das Wesen und Können der Waffe, welches seine späteren Auslassungen, besonders die auf den Erfahrungen des Siebenjährigen Krieges aufgebauten, charakteristisch zutage treten lassen.

Die Verteilung der Artillerie auf der gesamten Front der schlachtbereiten Armee ist noch ganz schematisch gleichmäßig. Das erste Hauptziel ist noch nicht die feindliche Artillerie, sondern auf den Flügeln die Kavallerie, mit deren Attacken damals die Schlacht begann, sonst die feindliche Infanterie. Doch werden auf beiden Flügeln, wie auch in der Mitte, die Batterien einem «Capitain von der Artillerie» unterstellt, und «bei den 24-pfündigen Kanonen, so auf den Flanken stehen, wird auf jede Flanke ein vernünftiger Leutnant von der Artillerie commandiret«.

Wir sehen also ganz charakteristisch, wie sich Friedrich einerseits von bisherigen Gebräuchen — gleichmäßige Verteilung der Artillerie auf die Front, Betrachtung der feindlichen Kavallerie als Hauptziel — noch nicht frei machen kann, weil ihm der Anlass, die schlechte Erfahrung mit dem bisherigen Brauch, fehlt; andererseits hat der scharfe Blick des geborenen Truppenführers schon einen Fehler, den der Zersplitterung der Wirkung, erkannt, und es beginnt ein Anbahnen der einheitlichen Leitung der Artillerie, welche heute einer unserer wesentlichsten Grundsätze ist.

Auf diesem Standpunkt bleibt Friedrich im großen ganzen zunächst stehen. Wenn man seine Generalprinzipien vom Kriege4 liest, so findet man alles aufgezeichnet, was vom damaligen Standpunkt für die Truppenführung wichtig ist; von Artillerie ist das sehr wenig. So steht in dem äußerst wichtigen «VIII ten Articul. Von den differenten Lägern» — wofür wir nach dem heutigen Sprachgebrauch in diesem Fall besser «Stellungen» sagen würden — über Artillerie nichts! Wir dürfen deshalb nicht annehmen, dass sie Friedrich in ihrer Tätigkeit und Wirkung missachtet habe, es ist uns nur ein Zeichen, dass selbst das Genie der Erfahrung nicht entbehren kann, um schöpferisch zu wirken; ein Hinweis darauf, dass man die Erfahrung suchen muss.

An einzelnen anderen Stellen ist übrigens auch schon in den Generalprinzipien die Wichtigkeit vernünftiger Artillerieverwendung hervorgehoben. Im 7. Abschnitt des XV. Artikels lesen wir, dass man bei «Retraiten, wenn man Flüsse zu passiren hat, .. . Trouppen und viel Canons auf das andere Ufer des Strohms» schicken solle, «um von dar das vorwärts liegende Ufer zu dominiren». Auch bei den «Passagen über Flüsse» soll der Übergang dadurch erleichtert werden, dass man auf der eigenen Seite «so viele Canons als man kan placiret».

Im «XXII. Articul: Von denen Treffen und von Bataillen» findet man begreiflicherweise das meiste von der Artillerie, was überhaupt in den Generalprinzipien zu entdecken ist. Aber doch ist dieses Thema, welches bei Betrachtungen moderner Gefechte den breitesten Raum einnehmen muss, nur kurz und an wenigen Stellen gestreift. Einen ganz eigentümlichen Eindruck macht im 8. Abschnitt «von denen Posten» der Vorschlag, den Friedrich zur Wegnahme einer besonders wirksamen feindlichen Batterie macht:

«Bey denen Posten5 ist nichts redoutablerer, als die Batteries von Canons mit Cartetschen geladen , so eine erschreckliche ravage in denen Bataillons machen; Ich habe bey Soor und bey Kesselsdorff Batteries attaquiren gesehen, und nachdem ich remarquiret habe, dass die Feinde einerley Fauten in beyden Aktionen gemachet, so hat Mir dieses eine Idee erwecket, welche Ich hier auf allen Fall anzeigen will. Ich supponire, dass man eine Batterie von 15 Canons wegnehmen müsse, die man nicht tourniren kan; Ich habe gesehen, dass das Feuer derer Canons, und das von der Infanterie so die Batterie souteniret, solche inabordable machet; Wir haben die Batterien der Feinde nicht anders genommen, als durch ihre Fehler; Unsere Infanterie die solche anfiel, wich nachdem sie halb ruiniret war, zu zweyen mahlen zurück, die feindliche Infanterie wolte solche verfolgen, und quitirte ihren Posten, durch dieses Mouvement wurden derselben ihre Canons unnütz, und unsere Leute, die den Feind auf den Fusse folgeten, kamen mit ihn zu gleicher Zeit an die Batterie, und bemeisterten sich derselben. Diese beyden Erfahrungen haben mir den Gedanken gemachet, dass man in dergleichen Cas dasjenige imitiren müste, was Unsere Trouppen dermahlen gethan .haben, nehmlich eine Attaque in 2 Linien en echiquier zu formiren, und hinter dieselbige einige Escadrons Dragoner zu setzen, um sie zu souteniren, sodann der ersten Linie die Ordre zu geben, nur schwach zu attaquiren und sich in die Intervallen der 2ten Linie zu retiriren, damit der Feind, durch diese simulirte Retraite betrogen, zum verfolgen eile, und seinen Posten abandonnire, dieses Moment dienet alsdenn zum Signal, dass man vorwärts marchiren und vigoureusement attaquiren muss.»

Das ist ein Zugeständnis eigener artilleristischer Schwäche. Treffend bemerkt hierzu Taysen, dass bei der Schwerfälligkeit der damaligen Artillerie unser heutiges Verfahren, durch überlegenes Artilleriefeuer die feindliche Batterie zum Schweigen zu bringen, nicht angängig war. — Auch können wir aus dieser Äußerung Friedrichs entnehmen, wie er stetig darauf bedacht war, in jeder Beziehung und gerade für schwierige Fälle seine Offiziere und Truppen zu unterweisen, eine um so dankbarere Aufgabe, als gedruckte, jedermann zugängliche Reglements in unserem Sinne damals nicht vorhanden waren. Und wie vortrefflich müssen Drill und Disziplin im preußischen Heer gewesen sein, wenn man solche auch für damalige Zeiten höchst künstliche Manöver trotz jener ravage glatt durchführen zu können glaubte.

Übrigens liest man auch aus Äußerungen über die Artillerie Friedrichs Grundsatz, möglichst alles angriffsweise zu entscheiden, mannigfach heraus. So schreibt er über die Einnahme von Verteidigungsstellungen: «Ich glaube, dass die Preußische Trouppen eben sowohl, als wie andere, Posten nehmen und sich dererselben auf einen Moment, bedienen können, um von den Vortheilen der Artillerie zu profitiren, sie müssen aber, auf einmahl solchen Posten verlassen, und fierement attaqiren;...»

Er kannte wohl die menschliche Schwäche, die sich darin äußern würde, dass Führer und Truppe, durch die schwere Beweglichkeit der Artillerie verleitet, gar zu leicht in der Stellung verharren würden, um des Vorteils der Artilleriewirkung nicht verlustig zu gehen, auch dann, wenn der Moment zum entscheidenden Angriff aus der Verteidigungsstellung heraus gekommen sein würde.

Der sehr kurze 12. Abschnitt des XXII. Artikels «von der Artillerie» lautet:

«Ich distinguire die großen Canons, von denen Feld-Stücken, so zu denen Bataillons gehören; die großen Stücken werden bey Anfang der Action auf denen Höhen gepflanzet, die kleinen aber 50 Schritt vor der Fronte, beyde müssen zielen und accurat schießen. Wenn man bis an 500 Schritt an den Feind ist, so werden die kleinen Canons durch Menschen gezogen, und können bey denen Bataillons bleiben, auch beständig im avanciren schiessen. Wann der Feind fliehet, so avanciren die grossen Canons und geben ihn noch einige decharges, um ihn eine glückliche Reise zu wünschen. Bey jeder Canon des ersten Treffens müssen 6 Canoniers und 3 Zimmer-Leuthe von den Regimentern seyn. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass die Canons auf 350 Schritt mit Cartetschen schiessen müssen.» Dass «Zielen» und «accurat schiessen» extra verlangt wird, gibt zu denken. Es ist das wohl keine beabsichtigte Schärfe in diesen Worten des Königs, sondern es ist einfach die Anerkennung der Tatsache, dass einerseits die technische Ausgestaltung des Geschützmaterials nicht eine stete, gleichmäßige Wirkung verbürgen mochte, andererseits der Artillerist noch nicht in demselben Maß eine gründliche Ausbildung genoss, wie Kavallerie und Infanterie. Der König weist denn auch mehrfach, besonders in dem schon erwähnten militärischen Testament, auf die Notwendigkeit gründlicher Ausbildung der Artilleristen hin.

Von der Tätigkeit der schweren Artillerie im Festungskrieg ist einiges gesagt im Kapitel «von der Attaque und von der Vertheydigung derer Plätze». Später hat sich Friedrich darüber genauer geäußert.

Am 9. Dezember 1753 wurde die «Instruction

für den Obersten Lattorff, als Commandanten in Cosel» erlassen. Hierin finden sich einige interessante und charakteristische Bemerkungen, von denen die folgende im Vergleich zu heutigen

Verhältnissen erwähnenswert ist: «Kanonen müssen nicht nach einzelnen Leuten schiessen, sondern

kleines Gewehr und Wallmusketen sind dazu gut genug.» So sagt der König, als er davon spricht, dass «keiner vom Feinde der Festung zu nahe komme, um solche zu recognosciren». Annäherung an

moderne Schießtechnik zeigt die Weisung: «. . .einige Kanonen müssen des Tages so gerichtet werden nach des Feindes Batterie, dass sie des Nachts noch darnach schießen

können.»

Es kommen der Zeitfolge nach «Gedanken und allgemeine Regeln für den Krieg» vom Jahr 1755, in denen die Gedanken der Generalprinzipien zu Friedrichs eigener Fortbildung weiter ausgeführt und an praktischen Beispielen erläutert wiedergegeben sind. Eben diese Anwendung praktischer Beispiele mag es denn auch gewesen sein, die Friedrich dazu geführt hat, sich mehr als bisher der Wirkung, Tätigkeit und Verwendung der Artillerie zuzuwenden. Neue Erfahrungen des Ernstfalles waren zwar noch nicht gewonnen, aber die preußische Artillerie hielt ihre jährlichen Schieß-Übungen ab, so dass an ihrer Vervollkommnung auch in Friedenszeiten von dem nie rastenden Kriegsherrn erfolgreich gearbeitet werden konnte. So sagt Friedrich bezüglich der Wirkung:

«Wenn man in geschlossenen Kolonnen marschiert, soll man 1500 Schritt vor dem Feinde aufmarschieren, und dieselbe dort entwickeln, niemals näher, da sonst die verheerende Wirkung der Geschütze zu fürchten ist.» Logisch auf der Kenntnis solcher Wirkung weiterbauend, muss er dazu kommen, auf noch gründlichere Wirkung seiner eigenen Artillerie zu sehen, besonders, wenn der Feind in guter Stellung ist: «Stets wenn man Truppen in einer Position angreifen will, zehn Mörser bei sich führen, um zwei Batterien zu bilden, welche hinter der Linie über Kreuz aufgestellt werden, um die feindlichen Batterien in der Zeit, während man zum Angriff vorgeht, zu bewerfen.»

Wir finden ferner, dass Friedrich in dieser Schrift klarer und treffender, als es wohl je bisher geschehen war, Grundsätze ausspricht, welche heute als Elementarwissenschaft gelten, die Grundsätze nämlich von dem Zusammenwirken der Waffen: «Die Hauptsache ist stets, dass eine Waffe durch eine andere unterstützt, die Kavallerie durch die Infanterie und die Artillerie verstärkt wird, sowie dass man stets Kavallerie zur Stelle hat, um der Infanterie beizustehen.» Das klingt äußerst einfach, und wir betrachten es heute als selbstverständlich; aber der ist von jeher ein Genie gewesen, der zuerst ewig wahre Wahrheiten einfachster Art in den einfachsten Worten aussprach, wie wir es bei Friedrich so oft finden. Im Jahr 1758 erließ Friedrich die «Disposition für die Artillerie-Obersten Dieskau und Möller», welche im höchsten Grad bezeichnend ist für die Fortschritte, die Friedrich selbst in der Verwendung der Artillerie gemacht hatte. Er lag damals zur Deckung der von Keith geleiteten Belagerung von Olmütz im Lager zu Prossnitz. Zu den Truppen, die ihm Keith gegen einen Entsatzversuch der Österreicher schicken sollte, gehörte auch diese Artillerie. Wir müssen diese Disposition wörtlich anführen, weil man aus jedem Abschnitt erkennen kann, wie scharf der König Wert und Verwendung der Artillerie übersah. Um besser zurückgreifen zu können, versehe ich die Abschnitte mit Nummern:

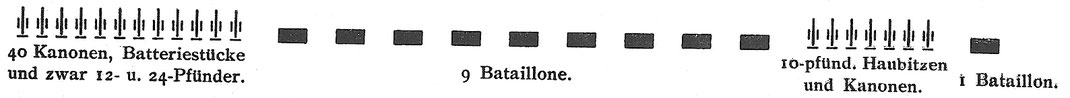

«1. Die Obersten von Dieskau und Möller erhalten hierdurch Anweisung, was sie im Falle der Schlacht zu tun haben. Die Armee wird nur, wie bei Leuthen, mit einem Flügel angreifen; 10 Bataillone werden den Angriff vor der Armee machen. Wenn es der rechte Flügel ist, werden die zwei Hauptbatterien auf diese Art gebildet:

2. Greift der linke Flügel an, so hat man das nur links zu setzen, was hier auf der rechten Seite ist und man wird die große Batterie immer vor der Armee plaziert haben; die andern Geschütze bringt man auf den Flügel, der nicht angreift. NB. Die sieben Haubitzen werden unter die 10 Bataillone des ersten Angriffs verteilt.

3. Die Geschütze müssen in einem fort feuern, um die Kanonen des Feindes zu demontieren. So bald sie deren Feuer zum Schweigen gebracht haben, müssen sie sowohl auf die Infanterie, als auf die Kavallerie, welche angegriffen wird, ein Kreuzfeuer richten.

4. Die Batterien werden immer, wie bei Leuten, weit vorgeschoben sein, und kann besonders die von 40 Stücken von großer Wirkung sein, wenn die Kanoniere gut zielen und auf achthundert Schritt beginnen mit Kartätschen6 zu schießen.

5. Die zwanzig Kanonen, welche sich auf dem Flügel, der nicht attaquirt, befinden, können schließlich auch herangezogen werden und von guter Wirkung sein, um den Feind in Verwirrung zu bringen und den Stoß unserer Leute zu erleichtern.

6. Man muss die ganze Anzahl der Geschütze beisammen halten, damit die Herren Obersten von vornherein darüber verfügen können.

7. Sie nehmen 6 Zwölfpfünder mit und kommen gleich mit den Artilleristen her, um schneller zur Stelle zu sein und alle Anordnungen rechtzeitig treffen zu können, auch werden sie in Folge dessen den Offizieren und Soldaten ihre Befehle im voraus erteilen.

8. Die Herren werden mit ihren Leuten nicht eher aufbrechen, als bis es ihnen der Marschall befiehlt. Lager von Prossnitz, den 30. Juni 1758. Friderich.»

Aus dem 1. und 2. Abschnitt sehen wir, dass das schematisch gleichmäßige Verteilen der Artillerie auf die Front, wie es 1744 angewiesen war, und welches aus einer gewissen Hilflosigkeit bei der Verwendung dieser Waffe entsprang, völlig überwunden ist. Hier haben wir ein Erstreben von Massenwirkung überhaupt, ein heute durchaus anerkannter Grundsatz. Es ist ja selbstverständlich, dass man der weitaus größten Zahl der im Gefecht stehenden Leute kein ruhiges Zielen Zutrauen kann, das einzige Mittel, diesen Nachteil auszugleichen, ist das Entfalten der Massenwirkung.

Aus dem 3. Abschnitt ist ersichtlich, wie der König schon längst zu der Erkenntnis gekommen war, auf der die Vorschriften unserer heutigen Artillerieverwendung aufgebaut sind. Die feindliche Artillerie ist zunächst das Hauptziel, nach deren Niederkämpfung ist der Angriff der eigenen Infanterie zu unterstützen.

Im 5. Abschnitt sehen wir den Grundsatz, alle Kräfte, die erreichbar sind, zur Entscheidung zusammenzufassen; der 6. zeigt das Bestreben, eine Formation zu bilden, die den Führern trotz der Schwerfälligkeit der Waffe durch räumliche Vereinigung leicht in die Hand spielt. Das «Befehle im voraus erteilen» des 7. Abschnittes weist auf selbständiges Handeln der Unterführer im Sinne der Lage und des angestrebten Zweckes hin.

Ganz dieselben Grundsätze finden wir bald darauf in der «Ordre an den General-Lieutenant Grafen zu Dohna» vom 20. Juli 1758, der den Russen angriffsweise entgegentreten sollte.

Mag nun auch zu jener Zeit die Tätigkeit der österreichischen Artillerie den König schon viel gelehrt haben, die Erfahrung also, welche, wie schon erwähnt, auch das Genie zum schöpferischen Wirken braucht, vorhanden gewesen sein, so gehört doch trotzdem ein eminenter natürlicher Scharfblick dazu, um in so kurzen, treffenden Worten Grundsätze aufzustellen, nach denen noch heute verfahren werden muss, will man mit großen Armeen entscheidende Schlachten schlagen. Gewiss wird mit solchen Grundsätzen nicht allen Fällen gedient, es gibt kein Rezept für jede Lage; aber, wie schon erwähnt, ist es immer ein Zeichen der Größe, wenn ein Mann zum ersten Mal einfache Tatsachen nachweist, die dann zum Gemeingut der Menschheit werden. Hier gilt dies noch besonders, wenn man die Äußerungen mancher Zeitgenossen Friedrichs über Truppenführung liest.7

Im Winter 1758/59 findet nun das, was der König selbst gelernt hat, seinen Ausdruck in den «Betrachtungen über die Taktik und einige Seiten der Kriegführung oder Betrachtungen über einige Veränderungen in der Kriegführung». Schon das Wort «Veränderungen» weist darauf hin, dass hier mitten im Krieg Erfahrungen desselben nutzbar gemacht werden sollen. Bedenkt man aber außerdem, dass der König nur die trübsten Aussichten in die Zukunft haben konnte, dass er selbst krank war, das Bündnis gegen ihn gefährlicher denn je drohte, das Jahr 1758 mit einem Misserfolg geendet hatte und der alte Stamm seines tapferen Heeres schon bedenklich zusammengeschmolzen war — so müssen wir die Elastizität dieses Riesengeistes bewundern, der in schärfster Logik seine Kriegserfahrungen und die daraus zu ziehenden Folgerungen zu Papier brachte und sich selbst, wie anderen ungeschminkt gestand, was denn eigentlich von Erfolgen und Misserfolgen eigenes Verdienst und eigene Schuld war.

Es ist dem großen Manne eigen, dass er eigene Schwächen nicht verhehlt und die Vorzüge des Feindes rückhaltslos anerkennt.

Der König sagt: «Die vorzüglichsten Veränderungen, die ich in diesem Kriege bei dem Verfahren der österreichischen Generale bemerkte, sind ihre Lager, ihre Märsche und ihre bewundernswerte Artillerie, welche beinahe schon allein, ohne andere Unterstützung, genügen würde, um ein angreifendes Heer zurückzuweisen, zu zerstreuen und zu vernichten.» Und kurz darauf lesen wir: «Wann hat man jemals 400 Kanonen amphitheatralisch auf den Höhen und in verschiedene Batterien geteilt derart aufgestellt gesehen, dass sie die Fähigkeit besitzen, weithin zu treffen und dabei doch nicht den Hauptvorteil des verheerenden rasanten Feuers verlieren?»

Trotz der großen Geschicklichkeit der Österreicher in der Wahl von Stellungen lässt aber der König doch nicht von seinem Grundsatz ab, die Entscheidung durch den Angriff zu suchen. Aber er mahnt zur Vorsicht. Und hier sehen wir zum ersten Mal in vollster Deutlichkeit den Gedanken ausgesprochen, den bei der heutigen Leistung der Artillerie jeder Truppenführer beim Eintritt in den Kampf zuerst hat: wie und wo verwende ich meine gesamte Artillerie? Friedrich sagt: «Das Erste, was er (ein geschickter General) zu tun hat, ist: sich jedes Erdhügels und jeder Anhöhe zu versichern, von denen aus sein Geschütz dasjenige des Feindes beherrschen kann, dort soviel Kanonen als Platz finden aufzupflanzen und dann, während er seine Angriffskolonnen formiert, die feindliche Armee mit Geschützfeuer zu überschütten. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten gesehen, wie geringe Festigkeit österreichische Truppen beim Kanonenfeuer zeigen. Weder ihre Infanterie noch ihre Kavallerie widerstehen demselben. Um sie das Verheerende der Artillerie recht empfinden zu lassen, sind Anhöhen oder ein vollkommen ebenes Terrain von Nöten ...» Das Aussuchen dominierender Höhen ist auch etwas, was uns mit unseren Feldkanonen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Auch dieser Grundsatz hat sich selbst bei Friedrich nur langsam und mit Hilfe der Erfahrung Bahn gebrochen. Von solcher Wertschätzung der Höhen war in den bisherigen Schriften und Instruktionen nicht die Rede, was bei der geringen Wirkungsweite der damaligen Artillerie begreiflich ist.

Also die starke Hilfe, die eine gut verwendete Artillerie dem Führer bringt, wird anerkannt. Trotzdem kommt immer wieder ein Missbehagen durch, wenn Friedrich an die mit dem Besitz starker Artillerie verbundene Unbequemlichkeit denkt. Und mit Recht: noch heute ist trotz aller technischen Vollendung jedes Fahrzeug unbeholfener als Mensch oder Tier allein. Friedrich sagt: «Das System einer zahlreichen Artillerie muss man, so unbequem es auch sein mag, annehmen. Ich habe die unsrige beträchtlich vermehrt, so dass sie im Notfall unsere Infanterie ersetzen kann, deren Material sich, je mehr sich der Krieg in die Länge zieht, verschlechtern wird.»

Also besseres und zahlreicheres Material soll den verschlechterten inneren Gehalt der Truppen aufwiegen, stets ein gewagtes Experiment, aber in der Not der einzige Ausweg, der stets eingeschlagen wurde, wenn Feldherren in der Verlegenheit waren, in der wir hier Friedrich sehen. Napoleon sagte 1813: «Eine Truppe braucht um so mehr Artillerie, je weniger gut sie ist. Es gibt Armeekorps, mit denen ich nur ein Drittteil der Artillerie fordern würde, welche ich mit anderen Armeekorps nötig habe.»8 Und wie viel Lydittbomben haben die Engländer am Paarde-Berg verschossen! Friedrich knüpft an den Umstand, dass zur Ausnutzung einer starken Artillerie Höhen nötig sind, sogar eine ganz bestimmte Hoffnung und sagt, dass, wenn die Österreicher ihre Truppen nach Niederschlesien schickten, sie dann genötigt sein würden, «ihre feste Stellung aufzugeben» und «weder von der Stärke ihrer Schlachtordnung noch dem gewaltigen Apparat ihrer Artillerie viel Vorteil haben» würden. Zwar heißt das den Feind ins eigene Land locken, aber: «Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das vorteilhafte Terrain da zu wählen, wo es sich gerade befindet, ohne uns um sonst etwas zu bekümmern.» Die Erkenntnis also: «erst die Entscheidung suchen, der Rest kommt von selbst» — blickt überall durch, und keiner seiner Gegner hat es vermocht, diesem an sich als richtig erkannten Gedanken durch die Tat Folge zu geben, — zu Friedrichs Glück, wie er selbst offen gesteht.

Der Siebenjährige Krieg hatte der technischen und taktischen Ausgestaltung der Artillerie viele Vorteile gebracht. Sogleich nach dem Krieg fasste Friedrich seine Erfahrungen und Gedanken in der «Instruktion für die Artillerie» zusammen, welche schon am 3. Mai 1763 herausgegeben wurde. Die Beschleunigung lässt darauf schließen, dass Friedrich dem Gegenstand großen Wert beilegte und darnach strebte, den Nutzen der Kriegserfahrungen in organisierender Friedensarbeit dauernd festzulegen. Hier finden wir die bisher gewonnenen Grundsätze — starke Artillerie, einheitliche Leitung und Wirkung, Ausnutzung des Geländes, gegenseitige Unterstützung der Waffen — im Zusammenhang wiederholt, und, was wir heute als so wichtig und lehrreich anerkennen, an Beispielen durchgeführt. Mannigfach ist der Hinweis auf selbständige Verantwortlichkeit der Unterführer, hier der Artillerieoffiziere, im Sinne der Absichten des höchsten Führers. Zweierlei ist von Friedrich hier zuerst schriftlich erwähnt und wohl auch praktisch im Siebenjährigen Krieg zum ersten Mal angewendet worden: die reitende Artillerie an sich und ihr Zusammenwirken mit der Kavallerie. Also wiederum ein schöpferischer Gedanke!

Hatten Friedrichs bisherige Arbeiten sich fast nur mit der taktischen Seite der artilleristischen Fragen beschäftigt, so finden sich außerdem noch die wirtschaftlichen Rücksichten berührt in dem schon erwähnten Militärischen Testament des Jahres 1768. Es mochte auffallend erscheinen, den sparsamen König für die Artillerie so bedeutende Ausgaben machen zu sehen. Er gibt daher auch folgende Aufklärung, aus der man ohne Mühe einerseits das Streben nach sparsamer Wirtschaft, andererseits den Wunsch, die Waffe stets kriegsbereit zu halten, herausliest:

«Seit dem letzten Kriege ist die Artillerie für die Kosten des Staats ein wahrer Schlund gewesen. Mit den letzten 300.000 Talern, welche ich im Juni bezahlte, haben wir 1.450.000 Taler ausgegeben. Diese Summe erscheint ungeheuer; man bedenke aber, dass es nötig war, den größten Teil der ausgeschossenen Kanonen umzugießen, dass ich für die Armee hundert Kanonen verschiedenen Kalibers in Reserve habe, dass ich Silberberg mit Artillerie ausgerüstet habe, dass ich eine ganz neue Belagerungsartillerie eingerichtet habe, dass die Festungen mit Rücklauf-Laffetten, mit Bohlen und sämtlichen für eine Belagerung erforderlichen Materialien versehen sind.

Rechnet noch die Tausende von Kanonenkugeln und Bomben hinzu, welche der Krieg verschlungen hat und mit denen die Plätze von neuem mussten versehen werden, und wisset, dass ich dieser Ausgabe, so groß sie war, eine neue nicht minder notwendige und nützliche hinzufügen musste, das Gießen von 70 12-pfündigen Haubitzen nach einer neuen Erfindung, welche die Königs-Granaten 4000 Schritt weit tragen. Diese Geschütze werden stark in Gebrauch kommen beim Angriff schwer zu nehmender Stellungen oder gegen Anhöhen, gegen welche man nicht gut mit Kanonen feuern kann.9

Der Artilleriegeneral ist außerdem mit der Verwaltung der Pulvermühlen beauftragt. Wir haben bis jetzt nur 4000 Zentner Pulver jährlich fabriziert. In diesem Jahre, 1769, machen wir 5000, da ich eine Revenue von 2.000 Talern den früher gezahlten 60.000 hinzufüge. Wir bedürfen 6000 Zentner, welche wir im Jahre 1770 liefern können, zu welcher Zeit ich den Etat der Pulvermühlen um 19.000 Taler vermehrt haben werde. Ich erwähne hier nicht die Vorräte in den Arsenalen, weil alle Einzelheiten in dem nach Art eines Memoires angelegten Buch aufgezeichnet sind, welches man in meiner Kassette finden wird, und weil diese Vorräte von Jahr zu Jahr sich häufen. Ich muss hingegen noch für das Verständnis meiner Nachfolger bemerken, dass während des letzten Krieges jeder Feldzug uns 12000 Zentner Pulver gekostet hat.»

Dann spricht er über Pflege der Pferde und empfiehlt hierin Strenge und Sorgfalt: «denn wenn die Pferde in Folge Nachlässigkeit der Knechte krepieren, dann adieu Kanonen!» Den berechtigten Stolz über die reitende Artillerie und die Sorgfalt, mit der Friedrich auf die Geheimhaltung jener neuen Erfindung sah, zeigt folgende Auslassung:

«. . . . Außer dieser gewaltigen Menge von Kanonen haben wir noch eine Artillerie von wunderbarer Wirkung, wenn man sie richtig gebraucht. Sie besteht aus 20 6-Pfündern und 4 Haubitzen. Man sucht sich gute Pferde als Bespannung aus, und die gesamten Bedienungsmannschaften sind mit polnischen Pferden beritten gemacht. Ein Kapitän und zwei Subalternen sind ihm beigegeben. Dieses Geschütz lässt sich wie der Wind fortbewegen und in weniger als einer Minute habt ihr an dem bezeichneten Orte eine Batterie aufgepflanzt. Wenn man diese Erfindung in täglichen Gebrauch nähme, würde der Feind sie nachahmen und wären dann zwei von derselben Partie; bewahrt man aber das Geheimnis und bedient sich nur gelegentlich dieser leichten Artillerie in entscheidenden und höchst wichtigen Momenten, wie wir es bei Reichenbach taten, so wird man unzweifelhaft den größten Vorteil daraus ziehen.»

Den Vorteil der Vorhand in der Feuereröffnung stellt Friedrich folgendermaßen dar: «Die Kanone wirkt in freier Ebene fürchterlich, und das Schlimme ist, wenn Ihr den Feind angreift, sind alle seine Batterien bereits errichtet, und er kann auf Euch feuern, während Ihr die Euren erst ansetzt; und das ist ein ungeheurer Unterschied!»

Wir mussten aus diesem Testament vieles wörtlich anführen, denn in einem Testament pflegt sich der Mensch zu zeigen, wie er ist, und den Menschen wollen wir ja betrachten. Am Schluss kommt das Bewusstsein, auch nur ein schwacher Sterblicher zu sein, trotz aller Erfahrung und Geistesschärfe, schalkhaft-bissig zum Ausdruck, wenn Friedrich sagt: «Man muss stets diese Regeln vor Augen haben, und doch ist niemand unfehlbar außer dem Papst!»

Die letzte größere militärische Schrift Friedrichs sind die «Grundsätze der Lager-Kunst und Taktik». Die in scharfsinnigster Nutzbarmachung der Kriegserfahrung einmal gefundenen Grundsätze bleiben bestehen. Aber es mochte das Bedürfnis vorliegen, dem jungen Nachwuchs an höheren Führern eine Unterweisung in die Hand zu geben, welche den neuesten Erfahrungen gerecht wurde, was die 22 Jahre alten Generalprinzipien längst nicht mehr taten. Friedrich konnte sich jedenfalls einer solchen Neubearbeitung bei seiner Unermüdlichkeit und Gewissenhaftigkeit nicht entziehen.

Mit noch größerer Entschiedenheit als je vorher ist hier ausgesprochen, dass es ohne Artillerie überhaupt nicht geht! Nachdem im 36. Artikel, von der Feld-Artillerie, darauf hingewiesen worden ist, dass die Infanterie von der Artillerie unterstützt werden muss und zu diesem Zweck, wenn Höhen vorhanden, Kanonen, sonst Haubitzen verwendet werden müssen, sagt Friedrich geradezu: «Wenn ihr aber weder Canons noch Haubitzen anbringen könnt, als denn lasst nur euer Vorhaben fahren, und dencket auf andere Mittel, wie ihr im Stand seyn möget, den Feind aus seinem vorteilhaften Posten zu vertreiben.»

Aus diesen Worten sieht man, wie tief in Friedrichs Geist die Überzeugung Platz gegriffen hatte, dass die Artillerie unentbehrlich sei, genau ebenso unentbehrlich wie Infanterie und Kavallerie. Und bestärkt wird dieser Eindruck noch durch die Worte: «Die Artillerie leistet demnach bey dem Angriff eines Posten die vorzüglichsten Dienste, allein sie verschaff noch weit wichtigem Nutzen, wenn man selbst einen solchen Posten zu verteidigen hat.» Im Vorwort sagt Friedrich sogar: «Wir müssen uns ins Gedächtnis wohl einprägen, dass wir in der Zukunft nichts als einen Artilleriekrieg zu machen und Postens zu attaquiren haben werden . . . .»

Dass die mannigfache Verwendung, je nach Gestalt des Geländes, die alten geometrisch regelmäßigen Figuren der Truppenaufstellung mehr und mehr hinfällig machen musste, ist klar, und darauf zielt Friedrichs Satz: «Zu diesem Endzweck10 müsset ihr eure Trouppen nach denen Krümmungen des Terreins stellen, und zum Aufmarsch derer Treffens euch die grade Ligne gänzlich aus dem Sinne schlagen,» ein Satz, der seinem inneren Gehalt nach noch heute mannigfach in Erinnerung gebracht werden möchte. Es sind stets dieselben Fehler und Marotten, die aus dem Durchschnittsmenschen herausgetrieben werden müssen; auch heute noch ist das widerlich-kleinliche Haften am hergebrachten Schema, welches Friedrich hier verwirft, noch lange nicht aus der Welt geschafft. Ich übergehe die vielfachen sonstigen Erwähnungen, welche die Artillerie in der Lager-Kunst und Taktik, wie in den sonstigen Schriften Friedrichs noch findet, um Wiederholungen zu vermeiden, und ziehe das Fazit aus unseren bisherigen Betrachtungen.

Friedrich hatte, wie alle großen Feldherren, den Grundsatz: «mit allen Kräften und Mitteln angriffsweise die Entscheidung herbeizuführen». Hierzu wird alles Vorhandene verwendet und nötigenfalls umgestaltet, so auch die Artillerie. Jede Erfindung des Friedens, jede Erfahrung des Krieges wird nutzbar gemacht und den ausführenden Organen in kurzen, geistvollen, scharf durchdachten und überzeugenden Worten zur Verwendung zubereitet. Kein Zeitgenosse hat so wie Friedrich die Erfahrungen der Praxis geistig zu verarbeiten verstanden, weil keiner diesem Endziel, angriffsweise die Entscheidung zu suchen, nachzustreben die Kraft hatte. Dazu gehört eben die Seelengröße eines Friedrich, welche die Verhältnisse unter ihren Willen zwingt, nicht von ihnen abhängig ist.

Und das führt zu dem, was ich eingangs streifte: nicht die Waffe ist es, welche mit ihren Veränderungen Taktik, Strategie, Kultur usw. beeinflusst, sondern es ist der Menschengeist, der die Waffen in ihrer fortschreitenden Vervollkommnung seinen Zwecken dienstbar macht. Es ist der Geist, der sich den Körper baut.

1 Das militärische Testament Friedrichs des Großen, herausgegeben und erläutert von A. v. Taysen. Berlin, Mittler & Sohn, 1879.

2 Theorie nouvelle sur le mecanisme de l’artillerie. Par M. Dulacq, pp. Paris 1740.

3 Disposition, welchergestalt sich die Artillerie bei einer Hauptaktion mit dem Feinde zu verhalten hat. August 1744.

4 Die General-Principia vom Kriege, appliciret auf die Tactique und auf die Disziplin, derer Preußischen Truppen. 1753. Siehe auch: Friedrich der Große. Militärische Schriften, erläutert und mit Anmerkungen versehen durch v. Taysen, Generalleutnant. Dresden 1893, Carl Höckner. Dieses Werk habe ich bei der ganzen Arbeit benutzt.

5 So viel wie «Stellung», und zwar besonders günstige.

6 Taysen übersetzt: «mit Kartuschen zu schießen» und bemerkt hierzu: Der Ausdruck »tirer á cartouche» dürfte nicht »Schießen mit fertig gemachten Ladungen» bedeuten im Gegensatz zu «Schießen mit losem Pulver», sondern es ist hiermit höchst wahrscheinlich gemeint, dass das Feuer nicht eher, als auf 800 Schritt, also auf der besten Kugelschuss-Distanz, zu beginnen habe.

Dem gegenüber ist zu bemerken, dass «cartouche» die Bedeutung «Kartätsch-Schuss» hat. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Friedrich freiwillig und ausdrücklich auf die große Wirkungsweite dieser schweren Geschütze mit dem Kugelschuss sollte verzichtet haben. Wie würde das stimmen mit dem, was er am 2.3.1758 an den Prinzen Heinrich schreibt: «Ich habe für Euch eine Kompanie Kanoniere, deren Ihr bedürfen werdet, ausheben lassen, und gebe Eurem Corps 20 schwere 12-Pfünder bei (also dieselbe Geschützart, von der oben u. a. in jener Batterie von 40 Stück die Rede ist); diese haben eine staunenswerte Wirkung. Wenn Ihr mit dem Feinde handgemein geworden seid, dann müsst Ihr diese Geschütze in einer Batterie aufstellen und sie alle gegen denjenigen Flügel des Feindes wirken lassen, welchen Ihr anzugreifen beabsichtigt; ohne Zweifel werdet Ihr den Vorteil dieser Maßregel bald verspüren. Die Geschütze sind zwar etwas schwierig fortzuschaffen, aber sie schießen dafür auch auf 5400 Schritt und auf 1000 Schritt mit Kartätschen.» Im französischen Text steht hier allerdings «Mitraille», nichtsdestoweniger ist auch cartouche der Kartätschschuss. — Es wird also der Kugelschuss auf weit mehr als 1000 Schritt, der Kartätschschuss unter 1000 Schritt angewendet worden sein.

7 Man lese z. B. Luther, Anfangsgründe der Artillerie (Dresden und Leipzig, Hilscher’sche Buchhandlung, 1789), II. Teil, § 424ff.: «Eine Armee ist ein aus Menschen maschinen-mäßig (!) zusammengesetzter Körper, mithin ist bey derselben wie bey andern Körpern die Kraft das Produkt von der Masse und ihrer Geschwindigkeit» usw.

8 Napoleon als Feldherr. Von Graf Yorck v. Wartenburg, Berlin. Mittler & Sohn, 1887, 2. Teil 1888. Teil II, Seite 228.

9 Wer denkt hier nicht an unsere schwere Artillerie des Feldheeres?

10 Bestreichung des gesamten Geländes vor der Front eines Lagers.

Quelle: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde. II. Band. Heft 6. Dresden, 1900-1902.