Seit den Tagen des avignonesischen Exils fand alljährlich in der Christnacht bei der päpstlichen Weihnachtsfeier eine eigentümliche Zeremonie statt: die Weihe eines großen, in reicher

Silberscheide steckenden Schwertes und eines samtenen, mit aufgeschlagener Hermelinkrämpe versehenen und mit der Heiliggeisttaube in Gold- und Perlstickerei geschmückten Herzoghutes. Diese Dinge

waren zum Geschenke an einen Fürsten oder berühmten Feldherrn bestimmt, der sich um die Kirche Verdienste erworben hatte oder dessen Dienste man gewinnen wollte.

Die Zeremonie geht, wie aus den Quellen und der traditionell gebliebenen Form des Hutes erhellt, in die Mitte des XIV. Jahrhunderts zurück, auf Clemens VI. oder seine unmittelbaren französischen

Nachfolger, die solchen Ritus aus dem alten, obsolet gewordenen Krönungszeremoniell der deutschen Kaiser herausgriffen, um auch ihre ritterlichen Landsleute dieser prunkvollen Zeremonien der

Kirche teilhaft zu machen. Trotzdem dieses ursprüngliche national-französische Element bei der Rückkehr der Päpste nach Rom verschwunden war, entwickelte sich dort die Schwert- und Hutweihe zu

einer der glänzendsten Feierlichkeiten des Kirchenjahres.

Unmittelbar vor den Matutinen, wenn der Papst dieselben besuchen wollte, oder vor Beginn der drei Weihnachtsmessen begab sich der Papst in die Parlamentenkammer des apostolischen Palastes und

weihte dort persönlich die Gaben; bei Krankheit des Papstes fand die Segnung in der Hauskapelle statt. Nach der Weihe wurden die beiden Gegenstände in feierlichem Aufzug in die Capella Major zu

den Matutinen oder in die Basilika zur Pontifikalmesse überbracht, falls der Heilige Vater einem dieser Gottesdienste beiwohnen konnte. Der Zeremonienmeister oder ein Kleriker der päpstlichen

Kammer trug das Schwert, auf dessen Spitze der Hut gehängt war, in aufrechter Stellung der Papstprozession voran.

War der Fürst oder Feldherr, dem die Gabe zugedacht war, in Rom anwesend, so erfolgte bei der V. Lektion des Matutinen, die der Beschenkte selber lesen sollte, oder nach der Messe die feierliche Übergabe, die Sixtus IV. in bestimmte Formen gebracht hatte. Die Ansprache knüpfte an die berühmte Bulle Bonifaz VIII. „Unam sanctam" an mit den Worten: „Figurat denique pontificalis hie gladius potestatem summam temporalem a Christo pontifici eius in terris vicario collatam juxta illud: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra". Dann wurde der Hut aufgesetzt, das Schwert umgegürtet, der Begabte zog es aus der Scheide, Hess die Klinge dreimal vibrieren und wischte sie am linken Ärmel ab, zum Zeichen, dass er die Waffe tapfer für die Kirche führen wolle.

In den weitaus meisten Fällen war der Erwählte aber abwesend und dann wurden die Gaben später durch einen Legaten übersandt.

Zu Weihnachten 1510 hatte sich Julius II. auf seinem romagnoischen Feldzuge in Bologna befunden. Schwert und Hut hatte er dem Markgrafen Francesco von Mantua bestimmt, der kurz zuvor zum Gonfaloniere der Kirche ernannt worden war.

Der Papst hatte ihn längst zur Expedition nach Mirandola erwartet, doch der schlaue Gonzaga war bisher ausgekniffen, da es ihm gar nicht gelegen kam, seinen eigenen Schwager Alfons von Ferrara anzugreifen und dadurch mit dem gefährlichen Frankreich offen zu brechen. Auf das neuerliche Drängen des Papstes, die Weihnachtsgaben persönlich zu empfangen, hatte er sich zu Bett gelegt und sich entschuldigt, er habe ein böses Bein. Er war auch nachher nicht gekommen, bis Mirandola ohne seine Hilfe fiel und bis kurz darnach das Kriegsglück wechselte und seiner Vorsicht recht gab. Der Papst aber, zuerst misstrauisch, dann aufs Höchste erzürnt, hatte die Weihnachtsgabe zurückbehalten.

So standen nun auf Weihnachten 1511 zwei Schwerter und zwei Hüte zur Verfügung und Julius beschloss, die eine dieser Gaben zur Gewinnung und Belohnung der Schweizer zu verwenden.

Der Papst konnte wegen Unwohlsein den Feiern des Weihnachtstages nicht beiwohnen, erst am zweiten Festmorgen, den 26. Dezember, berief er nach der Messe die anwesenden 19 Kardinäle zu einem Konsistorium in die Antecamera und eröffnete ihnen seinen Entschluss, Schwert und Hut des Jahres 1511, die eben geweiht worden waren, samt den Insignien eines Gonfaloniere der Kirche dem Oberfeldherrn der Liga, Don Ramon von Cardona zu verleihen. Der päpstliche Ceremoniar Paris de Grassis erhielt den Auftrag, das Zeremoniell zu entwerfen, unter dem diese Gaben vom päpstlichen Legaten Giovanni de' Medicis vor dem aufgestellten Heere dem Feldherrn überreicht werden sollten.

Schwert und Hut des Vorjahres, die nun lange genug für den unwürdigen Markgrafen von Mantua aufbewahrt worden seien, erklärte der Papst ebenfalls verleihen zu wollen, und zwar „irgendeinem Hauptmann der Schwaben oder Schweizer, welche dem Papste zu Hilfe gegen die Franzosen und zur Rückgewinnung von Bologna nach Italien gekommen". Zugleich gab Julius 11. seine Absicht kund, diese Ehrengabe möglichst rasch durch Schinner als päpstlichen Legaten ins Lager seiner Landsleute bringen zu lassen. Die anwesenden Kardinäle stimmten bei.

Aus den Worten des skrupulösen Berichterstatters, des Zeremoniars Paris de' Grassis geht unzweifelhaft hervor, dass der Papst das Geschenk ursprünglich nicht der schweizerischen Nation als solcher zugedacht hat. Die kirchliche Praxis kannte ja keine juristischen Personen und das Zeremoniell erfordert ausdrücklich einen Träger, dem man das Schwert umgürten und den Hut aufsetzen kann. Der Papst dachte wohl sicher an eine bestimmte Persönlichkeit, und zwar an den Freiherrn Ulrich von Hohensax, der in diesem Zuge freilich nur die Freiwilligen führte, aber wegen seines hochadeligen Standes und seiner höfischen Sitten bei diplomatischen Verhandlungen in den Vordergrund gerückt und von den Italienern als Oberfeldherr angesehen ward. In einem Schreiben vom gleichen Tage an die Eidgenossen im Felde bezeichnete der Papst den Freiherrn als seinen Gewährsmann bis zur Ankunft des Legaten.

Schinner wird den Heiligen Vater nachträglich überzeugt haben, dass die Verleihung eines solchen Ehrengeschenkes, das sonst nur Fürsten und ihresgleichen verliehen ward, an einen Einzelnen, der zwar sozial über seinen Landsleuten stehe, aber politisch nicht zu den vollberechtigten Kreisen gehöre, in einem demokratisch-föderativen Staatswesen alles eher als die beabsichtigte Wirkung haben würde. Der Papst war klug genug, dies zu begreifen und bestimmte nun die Gabe der schweizerischen Nation.

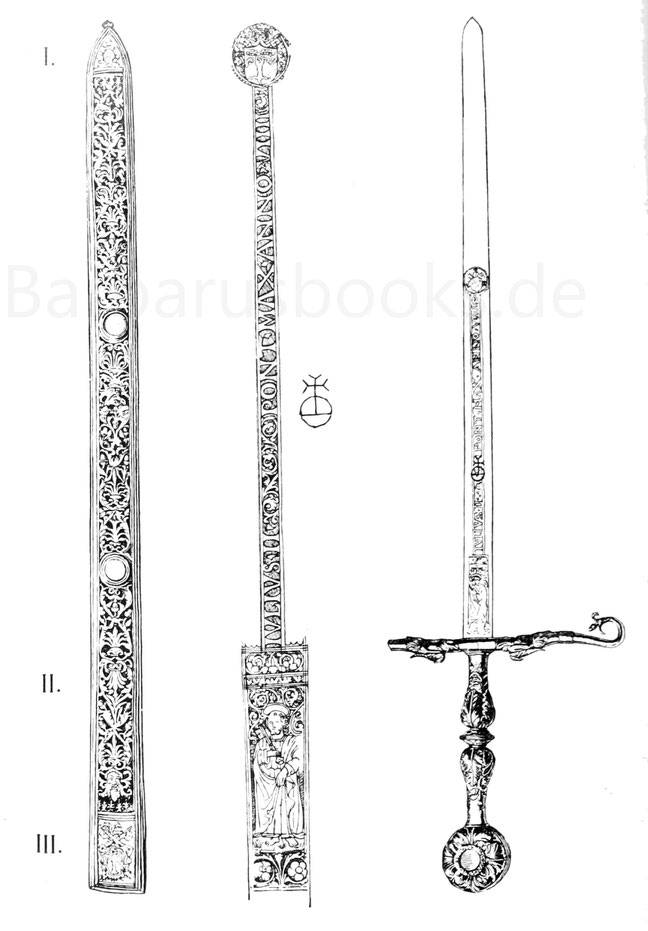

Zwölf Tage später, am 7. Januar 1512, wurde der Kardinal von Sitten im geheimen Konsistorium feierlich zum Legaten an das schweizerische Heer ernannt und seine Befugnisse wurden auch auf deutsche Lande ausgedehnt. Inzwischen war das Schwert, das in herkömmlicher Weise auf Scheide und Klinge die Jahrzahl seiner ursprünglichen Bestimmung trug, dem neuen Zwecke angepasst worden. Nach zwei Tagen schon verreiste Schinner auf ausdrücklichen Befehl des Papstes. Julius II. hatte die Bedenken des pedantischen Zeremoniars wegen der Formalitäten seines feierlichen Auszuges beschwichtigt. Es war Sitte, dass ein Legat von seinem Palast weg vom ganzen Kardinalskollegium aus der Stadt begleitet wurde. Da der arme vertriebene Walliser Bischof keinen eigenen Palast in Rom besaß, verlegte der Papst die Sammlung des Zuges in den Vatikan, und von da ging das Geleite bis nach Santa Alaria del Popolo, wo die Wege sich teilten. Der Zeremoniar konnte freilich seinen Ärger nicht unterdrücken, dass der Kardinal von Sitten so wenig Familiären hatte, welche den Glanz der Feier erhöhen konnten.

Schinner traf seine landsmännische Macht nicht mehr vor Mailand. Schon ehe der Papst ihnen am zweiten Weihnachtstage Schuert und Hut verliehen hatte, waren sie wieder in der Heimat angelangt. Hätten sie sich auf die Belagerungskunst verstanden, so wäre Mailand schon damals in ihre Gewalt gekommen, aber darauf war die lose Disziplin und Organisation ihres Heerwesens nicht angelegt. Ungehindert ließen sie die feindlichen Verstärkungen hinter die Mauern der Stadt rücken, indem sie untätig auf die Hilfe des Papstes und der Venezianer warteten. Sie hatten schon auf dem Hinzug, von Bellenz aus, von Venedig Artillerie begehrt. Die Signoria hatte einstimmig dem Begehren entsprochen und ihre Truppen waren bereits an die Etsch gekommen. Der französische Feldherr Gaston de Foix hatte aber gewusst, die Schweizer völlig zu isolieren, ihnen jede Verbindung mit der Heimat und den Bundesgenossen abzuschneiden. Nach sechstägigem Harren ließen sie sich in Unterhandlungen mit dem Feinde ein, und als diese ohne Resultat verliefen, brachen sie plötzlich auf, der Heimat zu. Ihre Kriegswut ließen sie an der unglücklichen Landbevölkerung aus; Städte, Dörfer und Villen der lombardischen Ebene gingen in Flammen auf. Tagelang lagerte undurchdringlicher Rauch über der winterlichen Fläche.

Doch der ruhmlose Rückzug bedeutete keinen Frieden mit Frankreich; im Gegenteil, die päpstliche Politik hatte durch den verunglückten „Kaltwinterfeldzug" merkwürdigerweise an Anhang gewonnen.

Im März 1512 traf eine schweizerische Gesandtschaft in Venedig mit dem an sie gesandten Legaten zusammen. Hier zeigte ihnen Schinner anlässlich eines Gastmahls, zu dem er die Gesandten einlud, die für die Eidgenossenschaft bestimmten Geschenke des Papstes. Sie verfehlten ihren Eindruck nicht. Der Gesandtschaftsbericht schätzt die Erstellungskosten des Schwertes übertrieben auf 500 Dukaten; jeder Bote wisse mündlich zu berichten über den moralischen Wert dieser Ehrung: „was fryheit wir haben möchten durch sollich gab!".

Wohlgemerkt: Schinner, der seine Landsleute kannte, übergab ihnen die Geschenke noch nicht — er wies sie ihnen nur als künftige Belohnung, wenn sie die Hoffnungen, die man auf sie gesetzt, endlich — beim dritten Versuch — erfüllten.

Kaum waren die schweizerischen Gesandten aus Venedig verreist, als am Ostertage, am 11. April, jene große Schlacht bei Ravenna vorfiel, in welcher Gaston de Foix das vereinigte liguistische Heer aufs Haupt schlug, den Sieg aber mit seinem jungen Leben bezahlte. Die heilige Liga schien vernichtet und es war ein Glück, dass die Nachricht noch nicht nach Zürich gelangt war, als dort acht Tage später die Tagsatzung einen Auszug im Solde des Papstes und im Dienste der Liga auf Anfang Mai festsetzte.

Und nun erfolgte jener ebenso kurze als ruhmvolle Kriegszug, in welchem 20,000 Eidgenossen unter Hohensax als oberstem Feldherrn und Jakob Stapfer aus Zürich als oberstem Hauptmann, unterstützt von 7 bis 8000 Mann venezianischer Truppen im Laute weniger Wochen das eben noch siegestrunkene französische Heer aus ganz Italien vertrieben. Die Eidgenossen hatten vom Kaiser Max, der mit Frankreich noch nicht offiziell gebrochen hatte, aber sich offen auf die Seite der Liga neigte, freien Durchpass durch das Vintschgau und Etschtal erhalten, um sich mit den Venezianern vereinigen zu können. In Verona traf der päpstliche Legat beim schweizerischen Heere ein und hier übergab er ihnen — bevor noch ein entscheidender Schlag gefallen war — zum Danke für ihren bezeugten Willen endlich am 28. Mai, was ihnen seit einem halben Jahre bestimmt war. Die Solothurner Hauptleute berichten darüber noch am gleichen Tage aus „Dietrichsbern" an ihre Obrigkeit: „Und ist daruf unser gnediger Herr der Cardinal von Sitten zu uns in die statt Bern geritten und den geneigten willen unseres allerheiligsten vatters erzelt und daby ein gross guldins köstlich und wol geziertes schwert und ein hübschen hut mit perlichen verstickt von wegen päbstlicher Heiligkeit gemeinen Eidgenossen geschenkt". Auch der Berner Hauptmann Burkard von Erlach schrieb andern Tags nach Hause: „Gnädig Herrn wir land üch wissen, das gemeinen Eidtgnossen geben ist das schwert und der hut, von dem Junker Rudolff Negelin (der unter den Gesandten nach Venedig war) üch geseit hat und ir werden vernemmen, was der hut und das schwert bedütet, wenn es ist ufgeschriben von unsern Eydtgnossen".

Es scheint bei der Übergabe keinerlei Zeremonie, wie sonst üblich war, stattgefunden zu haben, weil eben das päpstliche Zeremonienbuch für einen solchen beispiellosen Fall im Stiche ließ.

Die Eidgenossen täuschten die Hoffnungen, die man auf sie setzte, diesmal nicht. Am 18. Juni fand die Hauptwaffentat des Feldzuges statt, die Eroberung von Pavia, wo die in französischem Solde stehenden Landsknechte nach tapferer Gegenwehr den Schweizern erlagen und Bayard „le Chevalier sans peur et reproche" verwundet ward. Darauf öffneten Mailand, Novara, Alessandria, Como und alle übrigen Städte des Herzogtums ihre Tore und gaben sich zu Händen der Liga den Eidgenossen auf. Genua befreite sich. Das französische Heer floh über die Seealpen; nur in den festen Zitadellen von Mailand, Cremona und Novara und in einigen unbedeutenden Burgen dauerten kleine französische Besatzungen aus.

Als der Papst am 22. Juni die Freudenbotschaft vom Falle Pavias vernahm, hielt er Dankprozessionen ab und veranstaltete eine Girandola, jenes typische Römer-Feuerwerk auf der Engelsburg. — Am 5. Juli verlieh er im geheimen Konsistorium den Eidgenossen den offiziellen Ehrentitel „Beschützer der Freiheit der Kirche" und überwies ihnen „für die zwölf Bundesglieder, welche sie Kantone nennen, zwei Fahnen, Banner genannt, mit den Wappen, Schlüsseln und Zeichen unser und genannter Kirche, welche Banner sie fürderhin ewiglich gebrauchen und deren sie sich freuen sollten".

Von diesen Bannern zeigte das eine die päpstlichen gekreuzten Schlüssel unter dem schirmartigen Baldachin, das heisst das unpersönliche Wappen des Kirchenstaates, wie es zum Beispiel auf den Sedisvakanz-Münzen gebräuchlich war. Ringsum die Legende: DOMINVS MIHI ADIVTOR NON TIMEBO QVID FACIAT MIHI HOMO. Das andere wies den von Schlüsseln und Tiara überhöhten Rovere-Schild und die Unterschrift: IVLiVS II. PONT. MAX. LIGVRVS SIXTI IV. NEPOS PATRIA SAVONENSIS. Der rote Damastgrund war mit eingewirkten (?) Eichenzweigen bedeckt, die Bilder gestickt, die Schrift wahrscheinlich gemalt.

Solche Banner pflegten die Päpste sonst als Abzeichen des Bannerherrenamtes der Kirche zu verleihen, aber dann gehörte dazu noch ein Kommandostab (baculum, virga) und ein Hut, der dem geweihten Hut der Christnacht sehr ähnlich war. Die Banner der Gonfalonieri wurden stets feierhch geweiht und unter feierlichem Zeremoniell, das jenem der Christnacht ebenfalls glich, übergeben^). Die Verleihung dieser Banner an die Eidgenossen bedeutete, nach dem Wortlaut der Begleiturkunden, nicht eine „Creatio in confalonierum S. Romane ecclesiae", keine Übertragung der Bannerherrenwürde, sondern sie war eine außergewöhnliche, außerhalb des Zeremoniells stehende Ehrung. Sie war zwar nicht ohne Antecedenzien. Schon Julius' II. Oheim und Vorfahr Sixtus IV. hatte 1479 den Eidgenossen, deren Hilfe er gegen Mailand begehrte, ein solches rot-seidenes, mit Gold und Silber gesticktes Banner gesandt, damit es „ihrem mächtigen Heer wie die Wolkensäule dem Volke Gottes vorangehe". Das Banner, das 104 Gulden gekostet, war aber auf der Reise gestohlen worden und nie an seine Adresse gelangt.

Mit der Übergabe der beiden „Juliusbanner" war nun Schinner betraut. Die Ausführung und Versendung verzögerte sich aber, bis die Eidgenossen aus dem Felde heimgekehrt waren.

Schinner jedoch wollte das päpstliche Geschenk nicht abwarten — er wusste, dass in Rom alles langsam geht — und den Eifer der Schweizer schon im Felde fördern. Es galt das Eisen zu schmieden, so lange es heiß war. Schon zeigten sich Anzeichen von Disziplinlosigkeit. Er machte deshalb von seiner Legatengewalt und seinen finanziellen Vollmachten Gebrauch.

Am Morgen des 1. Juli „früh vor Tag" schreibt der Basler Hauptmann Jakob Meyer aus Pavia nach Hause: wie er gestern Abend vom Kardinal zum Nachtmahl geladen worden und wie Scbinner ihn nach dem Essen bei Seite geführt und „uß eigner bewegnis" angefangen, die Verdienste der Eidgenossen zu rühmen; wenn sie nicht gewesen, so sei „zu vermuten, dz der heilig vatter vertriben und die heilige kilch villicht umbkert were". Der Heilige Vater schätze diese Verdienste nach Gebühr und werde sie mit einem großen Titel belohnen. Er, der Legat, habe sich ganz besonders an dem Eifer der Basler gefreut, den sie im vordem und diesem Feldzug der Kirche bezeugt. Vor allen andern Kantonen seien sie den „Ländern" angehangen. Weil nun die Länder vor alten Zeiten für den Heiligen Stuhl bewiesene Dienste „als stantvest ritterlüt" mit religiösen Banneremblemen „mit den artickeln des lydens Christi" begabt worden, so halte er es für billig, dass die Dienste der Stadt Basel „als der Lender anhenger" gleicher Art belohnt würden. Er, der Legat, erbiete sich daher, den Baslern ihr Banner ebenfalls mit „einem stuck des gloubens" zu begaben, damit es sich vor andern Feldzeichen auszeichne. Der Kardinal habe ihn gebeten, ihm das „Zeichen" anzugeben, dann wolle er ein solches Banner köstlich machen lassen und sollte es auch 100 Dukaten und mehr kosten.

Der Hauptmann sei über diese Eröffnung „billich erschrocken und (habe) hoche fröid empfangen, als üwer wyßheit mag bedenken". Sofort habe er den Kriegsrat, Leutnant, Venner und die zum Heere verordneten Klein- und Großräte versammelt und alle seien der Ansicht gewesen, dass des den Bürgern von Basd und ihren ewigen Nachkommen Lob und Ehre bringe und dass man das Anerbieten ohne Verzug annehmen solle, denn man wisse nicht, wann man wieder aufbrechen müsse und dann könnte die Sache wieder in Vergessenheit kommen. Man habe im Kriegsrat darum sofort beschlossen, „dz man den engelschen gruss oben by der Stangen, wie unser Eidgnossen von Switz das crucifix gefiert füren, machen solt, uff das costlichest in einem wyssen damast und dz der Baselstab guldin sin soll".

Der Kardinal, dem dieser Beschluss sofort mitgeteilt wurde, habe den Befehl gegeben, das Banner sofort ausführen zu lassen und ihr Leutnant und der Oberried seien zu diesem Zwecke nach Mailand abgefertigt. — Der Hauptmann bittet um allfällige Gegenweisung, falls dem Rate das Sujet nicht gefallen sollte, — denn es sei noch Zeit zum Ändern — und um Verhaltungsmaßregeln, ob man das Banner offen neben dem Feldzeichen heimtragen oder ob man es heimlich verwahren solle (...).

Am nächsten Tage, dem 2. Juli, berichtet der Hauptmann nochmals dieselben Tatsachen nach Hause. — man war ja nie sicher, ob ein Brief aus dem Felde abgefangen wurde. Er fügt bei, die beiden Abgesandten seien gestern in Mailand gewesen und hätten das Banner bestellt. Als Grund, weshalb man den „engelschen gruss", Mariae Verkündigung, für das Quartier gewählt, gibt er an: weil das Lob der Gottesmutter seinerzeit durch das Basler Konzil besonders ausgebreitet worden sei. Der Hauptmann freut sich sehr augenscheinlich an der Umänderung des schwarzen Baselstabes in einen goldenen, wodurch er freilich sein geringes Verständnis für heraldische Prinzipien beweist, denn Gold auf Weiß widerspricht allen Regeln der Wappenkunst. Der Kardinal erfreue sich höchlich an der Sache: ,,sin gnad mag kum erwarten biß das baner von Meyland kumpt, so wil sin gnad mit sin selbs band uns das geben".

Auch der Rat von Basel war hocherfreut beim Empfang der Kunde und informierte sofort die auf der Tagsatzung in Zürich befindlichen Gesandten mit der Bitte, aufzupassen, ob man in andern Orten schon etwas um diese Ehrung wisse und was man dazu sage. Sei noch nichts davon an die Öffentlichkeit gedrungen, so sollten auch sie reinen Mund halten'^). Den Hauptleuten in Pavia schrieb der Rat am 8. Juli, dass er ihre Anordnungen völlig billige und bestäte. Nur wünsche man, dass der Kardinal ihnen das Ehrenzeichen nicht heimlich, sondern öffentlich übergäbe ,, damit vil und mengerley nachred zu vermyden". — Es sei auch der Befehl des Rats, dass man das Banner im Lager und im Felde in einem Futeral wohl verwahre, aber auf dem Zuge solle man es in den Herbergen neben dem ordentlichen Feldzeichen aushängen, und wenn sie dann heimkehren, wolle man es mit allen Ehren empfangen und dermaßen einbegleiten „dass mengklich sol befinden, das wir hertzlichen willen darzu tragen und es geert haben wollen".

Schon am 15. Juli konnten die Basler Offiziere heimberichten, dass ihnen das Banner öffentlich übergeben worden sei und dass sie hoffen, dass dieses Kleinod die gelockerte Disziplin in ihrem Kontingent wieder herstelle, in Anbetracht, dass alle gemeinsam solche Ehre erlangt hätten. — „Wir haben ouch das offenlich mit spil, pfyffen und trummen in unser herberg tragen und zwen oder dri tag offen fliegen lassen"'.

Quelle: Wesen und Leben - Schweizerische Halbmonatsschrift. 1 Band. 1. Okt. 1907 - 15. März 1908.